Сорокоуст в Вознесенском соборе в Новочеркасске

Число «сорок» обладает сакральным значением как в христианстве в общем, так и в православии в частности.

К примеру, именно сорок лет водил по пустыне иудеев пророк Моисей, и сорок дней Иисус обучал Апостолов тайнам Царства Божьего. А старец Зосима проповедовал, что «седминами и сороковинами» можно измерить всю историю человечества.

Из всего вышесказанного становится понятным, почему Первые Апостолы сохранили ветхозаветный обычай в течение сорока дней оплакивать усопших. Причем Церковь наша молится не только за умерших, но и за живых.

Что такое сорокоуст?

Сорокоустом называется молебен, совершаемый ежедневно в течение сорока дней. В эти дни из просфоры осуществляется изъятие частиц. Каждая частичка погружается при завершении литургии в Кровь Христову, а священник при этом читает молитву «Отмый, Господи, грехи поминавшихся здесь Кровию Своею честною, молитвами святых Твоих».

Таким образом, приносится жертва Богу от лица всех поминавшихся во время литургии людей – и живых, и мертвых.

Заказать сорокоуст можно в любое время, никаких календарных ограничений не накладывается. Однако во время Великого Поста, когда полноценные литургии служатся лишь в субботу и воскресенье, лучше подавать обычные записки «О здравии» или «О упокоении».

Традиционно сорокоусты «О здравии» заказывают не только за улучшение физического состояния родных и близких. Понятие «здравие» вмещает в себя и духовное состояние человека, душевный покой и даже материальное благополучие. Такая молитва также может являться просьбой к Богу помочь изменить намерения недоброжелателя, вернуть в его сердце любовь и гармонию.

Как заказать сорокоуст в храме онлайн?

К сожалению, в современном суетном мире не каждый может найти время, чтобы лично посетить церковь. Однако Церковь всегда готова сама прийти к вам в дом.

Вам необходимо будет заполнить предложенную форму, указав в родительном падеже имя человека, за которого вы желаете вознести молитву.

Далее вам следует выбрать город и один из представленных в списке храмов, а также вид требы (сорокоуст за здравие или за упокой). Ваша заявка будет доставлена в указанный вами храм и выполнена в самое ближайшее время. Кроме того, наш сайт обязательно уведомит вас по электронной почте, когда служба будет проведена.

Правила оформления заказа на Сорокоуст

- Человек, которого вы указываете, должен быть крещеным;

- Необходимо указывать имя, которым его крестили в церкви;

Это требования храмов!

Особенной силой обладают молитвы, которые возносятся за здоровье близкого или родственника. Заказать сорокоуст о здравии в церкви – значит, обратиться за незримой помощью Господа, испрашивающей его не столько о телесном состоянии, сколько о духовном исцелении человека.

Да пребудет с вами Господь!

Новочеркасск, ч.1 – искусственная столица

1. Новочеркасск – это именно тот город, даже для поверхностного понимания которого нужно знать его историю. Заложен он в 1805-м году как столица Донского казачества. И сделано это было искусственно, принудительно, “сверху”. Столица-то у казачества была. Находилась довольно недалеко, на берегу Дона. Называлась, как не трудно догадаться, Черкасском. Сегодня это станица Старочеркасская, про неё будет следующий рассказ в серии. Но по ряду причин казачье руководство в лице легендарного и прославленного атамана Платова решило, что старая столица со своими обязанностями не справляется. В частности, Черкасск, расположенный в низине, почти каждую весну затапливало; из-за этого пути сообщения с большой землёй регулярно нарушались. Наконец, его хаотичная планировка способствовала частым пожарам. Но и переезд на новое место осуществлялся на скорую руку, не во всём продуманно. Новочеркасск, как например Одесса, расположен на почвах, образованных ракушечником, которые вполне могут быть подмыты изнутри подземными водами и образовывать провалы. Не была учтена привязанность казаков к Дону. Не какая-то абстрактная духовная, а вполне прагматичная. Казачьи хозяйства во многом были завязаны на реку. Как результат, переселялись донцы на новое место долго и неохотно, около 30 лет.

Наконец, его хаотичная планировка способствовала частым пожарам. Но и переезд на новое место осуществлялся на скорую руку, не во всём продуманно. Новочеркасск, как например Одесса, расположен на почвах, образованных ракушечником, которые вполне могут быть подмыты изнутри подземными водами и образовывать провалы. Не была учтена привязанность казаков к Дону. Не какая-то абстрактная духовная, а вполне прагматичная. Казачьи хозяйства во многом были завязаны на реку. Как результат, переселялись донцы на новое место долго и неохотно, около 30 лет.

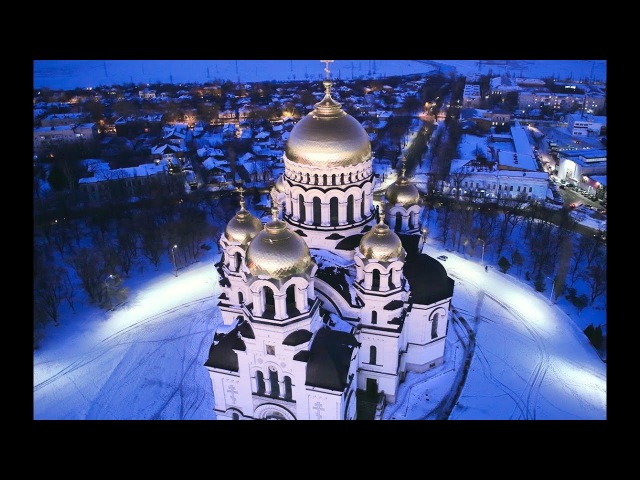

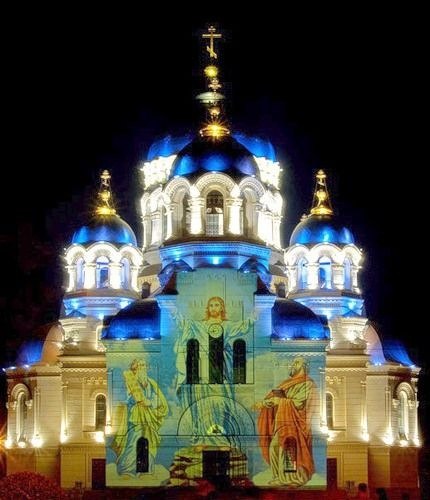

Главной достопримечательностью Новочеркасска считается огромный Вознесенский Войсковой собор. Его видно из многих точек города, а низкоэтажная застройка только подчёркивает его размеры. Внешне он сильно напоминает морской собор в Кронштадте, благодаря размерам и похожей площади около него.

2. Как бы то ни было, почти век Новочеркасск формально пробыл административным центром Области Войска Донского, примерно совпадающей с современной Ростовской областью. Но, как и любая искусственная столица, Новочеркасск оставался преимущественно административным и военным центром. Торговля и настоящая жизнь бурлили где угодно – в Ростове, в Таганроге, в Екатеринославе, но только не здесь. Как итог, пришедшие к власти большевики перенесли центр региона в торговый Ростов. Возможно из-за практических соображений, а возможно и в отместку казакам, не желавшим подчиняться новой власти. С тех пор Новочеркасск со всей своей столичной планировкой, монументальными площадями, соборами и претенциозной застройкой остался крупной провинцией. Наделение его в 90-х формальным статусом всемирной казачьей столицы мало что изменило. Сегодня Новочеркасск выглядит куда провинциальнее и проще, чем даже Таганрог, не говоря уже о Ростове.

Но, как и любая искусственная столица, Новочеркасск оставался преимущественно административным и военным центром. Торговля и настоящая жизнь бурлили где угодно – в Ростове, в Таганроге, в Екатеринославе, но только не здесь. Как итог, пришедшие к власти большевики перенесли центр региона в торговый Ростов. Возможно из-за практических соображений, а возможно и в отместку казакам, не желавшим подчиняться новой власти. С тех пор Новочеркасск со всей своей столичной планировкой, монументальными площадями, соборами и претенциозной застройкой остался крупной провинцией. Наделение его в 90-х формальным статусом всемирной казачьей столицы мало что изменило. Сегодня Новочеркасск выглядит куда провинциальнее и проще, чем даже Таганрог, не говоря уже о Ростове.

Собор был заложен одновременно с городом, однако строительство его сильно затянулось. Более того, первые два храма, возводившиеся на этом месте, развалились до окончания стройки. Завершили его только с третьей попытки, в 1905-м. В 2000-х его отреставрировали после лет запустения при советах и наделили статусом Патриаршего, что ставит его в один ряд с главным российским храмом – Успенским, в Московском Кремле. Внутри:

Внутри:

3. Внушительных размеров площадь вокруг собора украшена четырьмя памятниками, словно крестом расположившихся вокруг него. Первый из них – примирения и согласия. Памятник символизирует окончание вражды между казаками, возникшей главным образом в период Гражданской войны. С одной стороны от скульптуры — будёновка и винтовка, а с другой — казачья фуражка и шашка. По периметру памятника в граните выбиты названия разных казачьих войск, в зависимости от территории. Слова на табличке гласят: «Во имя памяти о прошлом. Во имя настоящего и будущего казачества мы пришли к примирению и согласию. Слава Богу, мы — Казаки». Учитывая, что значимая часть казачества поживает на Украине, памятник, боюсь, был актуален всего лет десять.

4. Композиционно памятник установлен очень удачно. Со спины он выглядит так, словно женщина и мальчик с покаянием смотрят на огромный храм. Вообще весь центр города так или иначе гармонирует с этим собором. Он здесь словно центр притяжения, вокруг которого крутится всё остальное.

5. Второй памятник из “креста”, окружающего церковь, – атаману Ермаку, покорившему Сибирь. Он ведь тоже был донским казаком. Недаром в далёкой Сибири иногда встречаются детали, сильно напоминающие Дон. Памятник установлен в 1904-м на массивной гранитной глыбе, демонтировать которую не смогли ни коммунисты, ни фашисты.

6. Далее по кругу – памятник другому известному атаману, Бакланову. Изначально это был памятник на его могиле в Санкт-Петербурге, который перенесли сюда в 1911-м. В советские годы он был сильно повреждён и восстановлен в 1995-м.

7. Завершает “крест” памятник Матвею Платову 2003-го года. Этот исторический деятель наиболее популярен в Новочеркасске, т.к. считается его основателем. Памятник ему мы уже встречали в Ростове-на-Дону, встретим и ещё один здесь же, в Новочеркасске, чуть дальше. Эта скульптура слегка выбивается из “креста”, т.к. расположена не на самой площади близ собора, а через дорогу, в бульварной зоне Платовского проспекта. Она как бы открывает его и приглашает уже осмотревших собор и площадь прогуляться по центральной улице города.

8. Едва мы успеваем пройти квартал по проспекту, как нас встречает ещё один памятник – Францу Де Воллану, инженеру, который проектировал город и вместе с Платовым вопреки воле казаков “лоббировал” перед императором создание города на этом спорном месте. Как пишут на Википедии, явно приукрашивая достоинства выбранной для строительства местности. Поскольку новому городу пророчилась судьба столицы, то и проектировался он со столичным масштабом. Центр города состоит из нескольких широких проспектов, на пересечении которых образованы монументальные площади. Де Воллан обещал устроить здесь ни много ни мало “маленький Париж”. Этого, видимо, не вышло, но даже так облик Новочеркасска по меркам 180-тысячного русского городка областного подчинения сегодня весьма амбициозен.

9. Архитектурой Новочеркасск радует не только религиозной. Сразу же на пути от собора к центру вдоль Платовского проспекта начинают возникать красивые постройки. В дальнейшем этот эффект только усилится. Всё же город строился в XIX-м веке по регулярному плану, а значит – массово из камня и красиво.

Здание духовной семинарии (1868), ныне – училище связи:

11. На предыдущем фото видно две пушки, расположенные по бокам от входа в музей и целящиеся словно в посетителя. Они отлиты в XVI-м веке, т.е. задолго до появления Новочеркасска, и находились в древнем ливонском замке Кокенгаузен (ныне – Кокнесе в Латвии). Были перевезены в Новочеркасск после Первой мировой, в ходе которой за тот городок сражались и донские казаки. На их фоне хорошо ощущается масштаб Вознесенского собора:

12. Напротив музея – здание казачьего драматического театра, построенное в 1909-м. До революции в нём находилась палата судебных установлений. Театр въехал сюда в 1965-м, до того кочевав по городу.

До революции в нём находилась палата судебных установлений. Театр въехал сюда в 1965-м, до того кочевав по городу.

13. За музеем на Атаманской улице прячется здание Аграрного техникума (изначально – Мариинской женской гимназии):

14. За свою недолгую историю Новочеркасск минимум трижды становился центром значимых антисоветских выступлений. Первый раз ещё во время гражданской войны, выступив в роли одного из центров белого движения. Второй раз – во время Великой Отечественной, став опять же центром коллаборационистского профашистского казачьего образования. И наконец уже в советские годы здесь произошёл “Новочеркасский расстрел”. У многих людей старшего поколения Новочеркасск ассоциируется именно с этим событием, а не с казачеством и Доном.

Советское здание городской администрации слегка разбавляет казак на фасаде:

15. События, похожие на “Новочеркасский расстрел”, в те годы произошли и в Краснодаре, и были обусловлены не какой-то эфемерной непокорностью казаков, а неграмотной экономической политикой, из-за которой производивший значимую долю советской пищи русский юг вынужден был голодать. В июне 1962-го как раз из-за этих экономических просчётов рабочим огромного Новочеркасского электровозостроительного завода был значительно поднят план выработки при повышении цен на продукты питания. Из-за этого, а также из-за бестолковой реакции руководства, на заводе начался стихийный митинг, быстро переросший в волнения по всему городу. В результате в город была введена армия с танками. Мятеж был подавлен только после выстрелов по толпе митингующих и введения комендантского часа. Количество жертв оценивают в несколько десятков.

В июне 1962-го как раз из-за этих экономических просчётов рабочим огромного Новочеркасского электровозостроительного завода был значительно поднят план выработки при повышении цен на продукты питания. Из-за этого, а также из-за бестолковой реакции руководства, на заводе начался стихийный митинг, быстро переросший в волнения по всему городу. В результате в город была введена армия с танками. Мятеж был подавлен только после выстрелов по толпе митингующих и введения комендантского часа. Количество жертв оценивают в несколько десятков.

Уже близ центральной площади находим обещанный второй памятник Платову, на сей раз без коня. Впервые установлен в 1853-м, при СССР заменён на Ленина. Восстановлен в 1993-м.

Не особо интересное здание. Не тянет оно как-то на статус дворца.

Не особо интересное здание. Не тянет оно как-то на статус дворца.17. Фонтан перед Атаманским дворцом. В конце аллеи виден памятник Платову. Это место называется Дворцовой площадью. В советские годы в здании дворца располагался горком партии. Именно к нему 2 июня 1962-го пришли митингующие и именно здесь, на месте этих аллей и фонтана, их расстреляли. Где-то тут должен быть памятный камень, посвящённый тем событиям, но мы его не заметили. Говорят, в кронах деревьев этого сквера тогда сидело много мальчишек, сбежавшихся посмотреть на происходящее. Пули предупредительных залпов попали именно в них. Официально среди погибших детей не было, и достоверно это вряд ли когда-либо станет известно.

18. Вокруг атаманского дворца встречаются типичные южные особняки, небольшие и нарядные. Основная их часть сосредоточена в стороне от центральных проспектов, посмотрим на них во второй части.

19. Новочеркасск хочется сравнить с Таганрогом. Примерно одинаковых размеров города на небольшом отдалении от Ростова, оба насыщены историей и красивой южной застройкой. Но всё же они кардинально отличаются. Торгово-купеческий приморский Таганрог выглядит сильно выигрышнее административно-военного Новочеркасска. Море добавляет очков, какая-то “естественность”, обжитость, уют. Да и ухоженность города там на порядок выше. В плане всякого модного современного благоустройства Новочеркасск Таганрогу сильно проигрывает. Но красивые указатели улиц появились и здесь:

Но всё же они кардинально отличаются. Торгово-купеческий приморский Таганрог выглядит сильно выигрышнее административно-военного Новочеркасска. Море добавляет очков, какая-то “естественность”, обжитость, уют. Да и ухоженность города там на порядок выше. В плане всякого модного современного благоустройства Новочеркасск Таганрогу сильно проигрывает. Но красивые указатели улиц появились и здесь:

20. Около суворовского училища установлен бюст легендарного генералиссимуса. Оно относится к МВД, но мне Новочеркасск показался городом военных. Людей в форме здесь очень много. Из окна поезда на подъезде к Новочеркасску неплохо просматривается военная база с техникой. Странно, почему они выбрали для базирования довольно популярный у туристов город, в котором всегда хватает любопытных с фотоаппаратами, а не какой-нибудь неприметный посёлок.

21. А вот и само суворовское училище, расположенное в здании бывшей учительской семинарии конца XIX-го века:

22. Далее участок Платовского проспекта представляет собой череду однотипных доходных домов с широкой новодельной пешеходной зоной:

23. Новочеркасск оставил впечатление некоторой искусственности. По количеству красивой южной архитектуры он бьёт даже Краснодар, заметно превосходящий его и по размеру, и по статусу. Но быт при этом здесь простой и провинциальный. Кварталы шедевральных построек и огромный и помпезный студенческий городок совершенно не соответствуют тихому, спокойному и патриархальному образу и ритму жизни. На фотографиях это понять сложно, Новочеркасск выглядит солиднее, чем он есть на самом деле. Это несоответствие внешнего монументализма реальному статусу чувствуется только на месте.

Новочеркасск оставил впечатление некоторой искусственности. По количеству красивой южной архитектуры он бьёт даже Краснодар, заметно превосходящий его и по размеру, и по статусу. Но быт при этом здесь простой и провинциальный. Кварталы шедевральных построек и огромный и помпезный студенческий городок совершенно не соответствуют тихому, спокойному и патриархальному образу и ритму жизни. На фотографиях это понять сложно, Новочеркасск выглядит солиднее, чем он есть на самом деле. Это несоответствие внешнего монументализма реальному статусу чувствуется только на месте.

24. В конце парадной части Платовского проспекта, перед триумфальной аркой, стоит храм Архангела Михаила 1873-го. Он ведёт свою историю от одноимённой деревянной церкви, перенесённой на это место из станицы Черкасской при переезде казаков. До постройки Вознесенского именно она была главным храмом города, т.е. собором. Примечательно, что расположен он посреди рынка, как и главный храм Ростова-на-Дону. Видимо это чисто донская фишка – строить собор посреди базара (или базар вокруг собора).

25. В Новочеркасске есть такой интересный объект столичного уровня как триумфальная арка, причём в количестве аж двух штук. Построены они были в 1817-м в честь победы в Отечественной войне 1812-го года, к приезду Императора Александра I. А поскольку было неизвестно, с какой стороны приедет монарх, возвели по арке на обоих въездах в город. Это – первая, на Платовском проспекте.

26. А это вторая. Вообще она в другом конце города, но покажу её здесь, вместе с первой:

27. Определённой притягательности Новочеркасску добавляет рельеф. Холмистый, но без резких перепадов высот, с длинными и плавными подъёмами. Чувствуется наличие характерных для донской степи балок. От центра города через одну из них хорошо просматривается другая важная часть города – территория ЮРГПУ. Новочеркасск – город не только военных и казаков, но и студентов. Вообще мне не совсем понятно, зачем в Ростовской области нужна такая концентрация крупных ВУЗов. Ведь и сам Ростов город сильно студенческий, да и в Таганроге наличествуют достаточно крупные ВУЗы. Между центром и городком ЮРГПУ, т.е. между двумя центральными частями города, в нижней части балки, расположился вполне глухой частный сектор, через который эти две части города связывает трамвай. Про него подробнее – во второй части. А пока двинемся в городок ЮРГПУ.28. Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, более известный как Новочеркасский политехнический, – первый и один из крупнейших ВУЗов юга России, организованный в 1907-м на базе эвакуированного варшавского политеха. Огромный и слегка дисгармонирующий с окружающим южным частным сектором главный корпус ВУЗа построен в начале XX-го века. Улица, на которую выходит его фасад, достаточно узкая, так что снять его целиком не выходит. Любоваться лучше издали.

Между центром и городком ЮРГПУ, т.е. между двумя центральными частями города, в нижней части балки, расположился вполне глухой частный сектор, через который эти две части города связывает трамвай. Про него подробнее – во второй части. А пока двинемся в городок ЮРГПУ.28. Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, более известный как Новочеркасский политехнический, – первый и один из крупнейших ВУЗов юга России, организованный в 1907-м на базе эвакуированного варшавского политеха. Огромный и слегка дисгармонирующий с окружающим южным частным сектором главный корпус ВУЗа построен в начале XX-го века. Улица, на которую выходит его фасад, достаточно узкая, так что снять его целиком не выходит. Любоваться лучше издали.29. В 2013-м перед входом поставили часовню святой Татьяны. Видимо, чтобы студенты на удачу не скульптурам носы тёрли перед экзаменами, а в православной часовне молились.

30. Напротив главного корпуса – католический храм Успения Пресвятой Девы Марии 1906-го. Логично, учитывая что ВУЗ формировался из эвакуированного варшавского политеха. В советское время был закрыт, с 90-х вновь используется по назначению:

Логично, учитывая что ВУЗ формировался из эвакуированного варшавского политеха. В советское время был закрыт, с 90-х вновь используется по назначению:

31. В бывшем здании Городской Думы 1905-го, что напротив главного корпуса ЮРГПУ, ныне расположена приёмная комиссия. ЮРГПУ, кстати, не единственный ВУЗ Новочеркасска.

32. Уголки Новочеркасска, расположенные в стороне от центральной площади и Платовского проспекта, покажу во второй части. Пока так, для затравки. В городе и помимо Платовского проспекта есть улицы, имеющие облик центральных, – проспекты Баклановский и Ермака, Пушкинская улица и другие. Таких достаточно много. Это сегодня для 180-тысячного городка они выглядят слегка несоразмерно, а проектировался-то он как столица. Застроены эти широкие проспекты в большинстве своём обычными двухэтажными южными особнячками, что создаёт небольшой диссонанс между размерами и амбициями самого проспекта и их уютной провинциальной простотой. Не хватает здесь хотя бы парочки представительных зданий типа дворца Алфераки в том же Таганроге.

33. Выделяется среди ординарной застройки здание школы №3 им. Платова. Строилось оно в 1876-м для войсковой гимназии:

35. Уже в наше время перед этой скульптурой был установлен поклонный крест в память о казаках, погибших во время расказачивания. Соседство таких взаимоисключающих памятников наглядно отражает, насколько сильно и жестоко Гражданская война прошлась по Дону.

36. Из сквера хорошо видно северную триумфальную арку (см. фото №26) и степи за ней. Если бы не ноябрьский туман, был бы хорошо виден масштаб окрестных донских степей. Они окружают город словно море, только золотисто-серое.

Они окружают город словно море, только золотисто-серое.

37. В “нижней” части Новочеркасска, т.е. не на холме, а уже в балке, на берегу реки Аксай, находится вокзал. Расположенный на главной магистрали, связывающей центр с югом, он имеет прямое сообщение, наверное, с половиной страны. Само здание построено в конце 40-х вместо разрушенного во время немецкой оккупации.

38. В церковной архитектуре Новочеркасска проглядывает какая-то мегаломания. Мало тут огромного Вознесенского Войскового собора, который сам по себе больше почти всех церквей в стране, и вышеупомянутого храма Архангела Михаила, некогда бывшего собором. Есть тут и ещё с десяток церквей. Среди них особенно выделяется храм Александра Невского 1896-го, размерами и красотой лишь немногим уступающий Вознесенскому. Не понимаю, зачем на 180 тысяч населения такое количество церковных площадей? Хотя конкретно в случае этого храма надо отдать должное – выглядит очень красиво. Отсутствие свежего глянцевого ремонта делает его даже более привлекательным, нежели Вознесенский.

39. В городе есть ещё несколько красивых православных церквей. Покажу их во второй части. Сейчас же – ещё одна “нетитульная” христианская церковь, в дополнение к вышепоказанному католическому храму Успения Девы Марии. Это лютеранская кирха 1898-го года, расположенная в жилых кварталах между центром и студенческим городком. До революции в городе было много немцев, из числа которых и архитектор Н.И. Роллер, спроектировавший храм. В 90-х община евангельских христиан-баптистов подсуетилась и заполучила кирху себе, ведь до революции баптисты молились здесь вместе с лютеранами. Таким образом, церковь больше не является лютеранской.

40. Ну и напоследок – кони. Кони здесь везде: в составе памятников, в клумбах, в оградах, в вывесках. Нужно же показать, что город казачий. Живых вот только лошадок не заметил…

Новочеркасск – в меру симпатичный и весьма уютный городок. Не сказать, что совсем уж глушь, но после Ростова с его суетой здесь очень спокойно. Как Вы могли увидеть, в городе хватает знаковых и красивых объектов, так что для туризма он очень даже пригоден. Полдня здесь провести можно запросто, ещё мало будет. Тем не менее, в облике Новочеркасска, как я уже говорил, присутствует некая дисгармония. Парадные проспекты, соборы и немногочисленные монументальные постройки не соответствуют простому и провинциальному духу города. Это, впрочем, не сильно напрягает, а скорее наоборот, добавляет Новочеркасску свою изюминку, делающую его неповторимым. В этом рассказе я сделал упор на парадные его объекты, его столичную претензию. В следующей же части посмотрим на истинную сущность Новочеркасска – тихого уютного южного города, с обилием характерных особняков, кошек и южнорусских дворов. Также будет ещё несколько церквей и дома-музеи известных выходцев города.

Полдня здесь провести можно запросто, ещё мало будет. Тем не менее, в облике Новочеркасска, как я уже говорил, присутствует некая дисгармония. Парадные проспекты, соборы и немногочисленные монументальные постройки не соответствуют простому и провинциальному духу города. Это, впрочем, не сильно напрягает, а скорее наоборот, добавляет Новочеркасску свою изюминку, делающую его неповторимым. В этом рассказе я сделал упор на парадные его объекты, его столичную претензию. В следующей же части посмотрим на истинную сущность Новочеркасска – тихого уютного южного города, с обилием характерных особняков, кошек и южнорусских дворов. Также будет ещё несколько церквей и дома-музеи известных выходцев города.

Соборов России – подробное описание и фотографии. Карта мест, туристические маршруты

В каждом городе России есть Главный Собор Православной епархии. Таких соборов по всей России несколько сотен. В этом обзоре онлайн-путеводителя «Геомерид» вы можете прочитать о соборах, имеющих историческую и культурную ценность. Также здесь описаны крупнейшие соборы Русской Православной Церкви:

Также здесь описаны крупнейшие соборы Русской Православной Церкви:

1. Москва: Храм Христа Спасителя

2. Санкт-Петербург: Казанский собор

3. Великий Новгород: Софийский собор

4. Владимир: Успенский собор

5. Смоленск: Успенский собор

6. Псков: Троицкий собор

7. Тобольск: Софийский собор

8. Воронеж: Благовещенский собор

9. Новочеркасск: Вознесенский Военный собор

10. Нижний Новгород: Александро-Невский собор

11. Ярославль: Успенский собор

12. Омск: Успенский собор

Чтобы подробнее прочитать о каждом соборе, перейдите по гиперссылкам

1. Москва: Храм Христа Спасителя

Строительство Храма Христа Спасителя началось в 1816 году, но было завершено только в 1883 году на другом месте. Его не называют собором или церковью. Неофициально, как и формально, он всегда назывался храмом – Храмом Христа Спасителя. Это главный храм не только Москвы, но и всей России. Это главный храм Русской православной церкви.

Храм Христа Спасителя – главный собор Русской Православной Церкви

Галереи Храма Христа Спасителя на мраморных плитах написаны именами погибших в войне 1812 года

Храм Христа Спасителя посвящен Господу нашему Иисусу Христу, спасшему Россию от войск Наполеона в 1812 году. Александр I издал манифест о строительстве храма I в тот же день, когда оставшиеся солдаты французской армии переправились через Неман и покинули территорию России.

2. Санкт-Петербург: Казанский собор

Казанский собор на Невском проспекте — главный собор Санкт-Петербурга. Казанский собор был заложен в 1801 году, а завершен в 1811 году, всего за год до Отечественной войны с Наполеоном. Перед уходом Кутузова в армию в 1812 г. здесь был молебен, а в 1813 г. здесь он был похоронен.

Ключи от городов и штандарты французской армии у Могилы Кутузова, подаренные ему в 1812-1813 гг. в Казанском соборе

Казанский собор стал местом чествования побед русской армии в Отечественной войне с Наполеоном . Здесь были помещены 107 трофейных знамен французской армии, в том числе захваченный в бою маршальский жезл Даву, а также ключи от 17 европейских городов и 8 крепостей, сдавшихся русской армии в 1813 г.

Здесь были помещены 107 трофейных знамен французской армии, в том числе захваченный в бою маршальский жезл Даву, а также ключи от 17 европейских городов и 8 крепостей, сдавшихся русской армии в 1813 г.

Фасад Казанского собора представляет собой огромную колоннаду из 96 колонн, обращенную к Невскому проспекту. Композиционно колоннада аналогична собору Святого Петра в Риме. Главной святыней Казанского собора является почитаемый образ Казанской чудотворной иконы Божией Матери. По вместимости Казанский собор является крупнейшим храмом Санкт-Петербурга и одним из крупнейших в России.

3. Великий Новгород: Софийский собор

Софийский собор — собор в Великом Новгороде, на северо-западе России. Собор Святой Софии Премудрости Божией был заложен в 1045 году Ярославом Мудрым по образцу Софийского собора в Киеве. Это древнейший каменный храм России.

Фасад Софийского собора в Новгородском Кремле

Софийский собор (1045 г.) в Великом Новгороде – древнейший храм России

Храмы северной Руси отличаются от тех, что строились в южных землях. Северные храмы приземистые, с мощными стенами и узкими окнами. Это связано с суровым климатом. Однако, несмотря на это, древние зодчие создали монументальный храм высотой 38 метров.

Северные храмы приземистые, с мощными стенами и узкими окнами. Это связано с суровым климатом. Однако, несмотря на это, древние зодчие создали монументальный храм высотой 38 метров.

4. Владимир: Успенский собор

Успенский собор — главный собор города Владимира в Центральном регионе России. Владимирский князь Андрей Боголюбский решил построить храм, который подчеркивал бы статус Владимира как политического центра России в период феодальной раздробленности. Успенский собор был построен в 1158-1160 годах, а спустя 30 лет, после пожара, в 1186-1189 годах собор был значительно расширен. С тех пор он дошел до нас в неизменном виде.

Успенский собор во Владимире построен в 1158 году

Самая монументальная фреска «Страшный суд» Андрея Рублева и Даниила Черного (1408 г.) в Успенском соборе

В XV веке многие иконы и фрески Успенского собора написаны великим русским иконописцем Андреем Рублевым. До 1395 года в соборе хранилась еще одна русская святыня — икона Владимирской Божией Матери, которая позже была перенесена в Третьяковскую галерею. В 1810 году к Успенскому собору пристроили звонницу.

В 1810 году к Успенскому собору пристроили звонницу.

5. Смоленск: Успенский собор

Успенский собор — главный собор Смоленска, в Центральном регионе России. Успенский собор расположен на вершине Соборной горы, где в древности находился деревянный кремль. Смоленск расположен на холмистой местности, и высокие стены и купола собора видны практически отовсюду.

Смоленск. Успенский собор построен в 1740 году

Вид на Успенский собор Смоленска с башни крепости Белый орел

В 1101 году Владимир Мономах заложил первый большой каменный собор Успения Богородицы. Более 500 лет собор простоял без изменений, но в 1609 году войска польского короля Сигизмунда осадили Смоленск. Во время штурма был взорван Успенский собор. После освобождения города старый собор восстановить не удалось, поэтому его разобрали, а в 1677 году началось строительство нового собора. Его несколько раз перестраивали, и до наших дней дошло здание 1772 года.

6. Псков: Троицкий собор

Троицкий собор — главный собор Пскова, в Северо-Западном регионе России. Псковский Кремль расположен на высоком холме у слияния рек Великой и Псковы, а Троицкий собор стоит на скале в центре Кремля. Он хорошо виден с любой точки и отражается в водах рек.

Псковский Кремль расположен на высоком холме у слияния рек Великой и Псковы, а Троицкий собор стоит на скале в центре Кремля. Он хорошо виден с любой точки и отражается в водах рек.

Троицкий собор и колокольня Псковского кремля

Троицкий собор на высоком холме над рекой Великой

С 957 года на одном месте, сменяя друг друга, построено 4 собора. Каждый из них носит имя Святой Троицы. Четвертый Троицкий собор был построен в 1699 году и сохранился до наших дней. Четвертый храм стал намного больше и выше своих предшественников. Его высота составляет 78 метров.

7. Тобольск: Софийский собор

Софийско-Успенский собор Тобольского кремля — главный собор Тобольска в Сибирском регионе России. Это старейшее белокаменное здание Сибири, построенное в 1683-86 годах артелью каменщиков из Москвы и Великого Устюга под руководством Герасима Шарыпина.

Софийский собор Тобольского кремля. Первая каменная церковь построена в Сибири в 1686 г.

Вид на Софийский собор, колокольню (1799 г. ) и зимний Покровский собор (1746 г.) из семинарии

) и зимний Покровский собор (1746 г.) из семинарии

Высота собора 47 метров, а толщина стены достигают 2 метров. Почти триста лет это был собор епископов и митрополитов Тобольских и всея Сибири и их усыпальница. Под полом собора находятся семь захоронений. Внутри собор выглядит очень большим. Своды поддерживаются массивными колоннами, которые из-за обрушения стали толще обычного.

8. Воронеж: Благовещенский собор

Благовещенский собор — главный собор Воронежа в центральном регионе России. Он был основан в 1586 году, в том же году, когда был основан сам Воронеж. Больше века главный собор оставался деревянным. Каменный собор был заложен первым воронежским епископом святителем Митрофаном в 1682 году.

Высота Благовещенского собора 85 метров. Это одна из самых больших церквей в России.

Благовещенский собор, главный храм Воронежа, построенный в 169 г.2

В 1929 году богослужения в Воронежском соборе были прекращены и начались разрушения. После Великой Отечественной войны собор был окончательно разрушен, а на его месте был построен Главный корпус Воронежского университета. В 1998 году было принято решение о воссоздании собора на территории Первомайской площади, достаточно удаленной от первоначального исторического места. Новый собор был построен в византийском стиле. Его высота достигает 85 метров, а высота колокольни 97 метров.

В 1998 году было принято решение о воссоздании собора на территории Первомайской площади, достаточно удаленной от первоначального исторического места. Новый собор был построен в византийском стиле. Его высота достигает 85 метров, а высота колокольни 97 метров.

9. Новочеркасск: Вознесенский собор

Вознесенский Военный собор — главный собор Новочеркасска, на юге России. В 1804 году столица казачьего войска Донского была перенесена из Черкасска в Новочеркасск. В 1805 году, в праздник Вознесения Господня, был заложен новый собор Войска Донского. Проект предусматривал строительство одного из самых высоких храмов в России тех лет.

Новочеркасск. Вознесенско-Войсковой Патриарший собор (1905) – Соборная церковь Войска Донского

Военный собор расположен на большой площади Ермака, место сбора казачьего войска

При строительстве собора дважды разрушался. В результате казаки решили построить третий вариант собора в 1891 году, и строительство было завершено к 6 мая 1905 года. Новочеркасский собор был одним из первых зданий в России, где для укрепления фундамента использовались железобетонные конструкции. Вознесенский собор — один из крупнейших храмов России.

Новочеркасский собор был одним из первых зданий в России, где для укрепления фундамента использовались железобетонные конструкции. Вознесенский собор — один из крупнейших храмов России.

10. Нижний Новгород: Александро-Невский собор

Александро-Невский собор — главный собор Нижнего Новгорода, в Поволжье России. Он расположен на Стрелке в месте слияния рек Оки и Волги. В XIX веке здесь располагалась знаменитая Нижегородская ярмарка, а собор, построенный на купеческие деньги, назывался Новой Ярмаркой.

Собор Александра Невского — главный храм Нижнего Новгорода

Ночной вид на Александро-Невский собор с Федоровской набережной, д.

К середине 19 века нижегородское купечество решило построить на территории ярмарки новый православный собор, значительно больший по размерам. Решение о строительстве было принято в 1856 году во время посещения ярмарки императором Александром II. Церковь построена и освящена в 1881 году. Собор является одним из самых высоких в России.

11. Ярославль: Успенский собор

Успенский собор — главный собор Ярославля, в центральном регионе России. Собор в Ярославле был заложен в 1215 году, на год раньше дошедшего до наших дней Спасо-Преображенского монастыря. Его много раз перестраивали, и в 1937 был взорван. К празднованию 1000-летия Успенский собор был восстановлен на прежнем месте.

Крепкие стены и купола Успенского собора в Ярославле

Купола Успенского собора над Стрелкой Волги и реки Которосль в Ярославле

Новый Успенский собор освящен 12 сентября 2012 г. Патриархом Кириллом во время празднования дня рождения 1000-летие основания Ярославля. Собор находится в шаговой доступности от других достопримечательностей города – церкви Ильи Пророка и Дома губернатора.

12. Омск: Успенский собор

Успенский собор — главный храм Омской епархии. Он расположен на Соборной площади, напротив здания Законодательного собрания Омска. Собор был заложен в 1891 году цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II, путешествовавшим по России.

Успенский собор в Омске заложен в 1891 году

Высота колокольни Успенского собора в Омске достигает 44 метров

Считается, что за основу проекта Успенского собора архитектор Эрнст Виррих взял проект храма Спаса-на-Крови, построенного ранее в Санкт-Петербурге, однако эти два храма совершенно не похожи друг на друга. Как и многие другие соборы России, Успенский собор в Омске был разрушен в 1935 году. В 2005 году омские власти решили его восстановить.

Храм Василия Блаженного, Москва

История храма Василия Блаженного

- Собор Василия Блаженного был построен в 1561 году в честь победы России над Казанским ханством. Его официальное название — Покровский собор , но чаще всего он известен как собор Василия Блаженного, по имени юродивого Василия, жившего в 16 веке.

- Собор был признан советской властью значительным и незаменимым национальным памятником. Он подвергся обширной реставрации и стал музеем архитектуры, истории, политики и религии.

В отличие от многих исторических зданий, храм Василия Блаженного избежал сноса при сталинском режиме.

В отличие от многих исторических зданий, храм Василия Блаженного избежал сноса при сталинском режиме.

Собор Василия Блаженного стал всемирно признанным образом России. Расположенный на Красной площади рядом с Московским Кремлем, собор является неотъемлемой частью городского пейзажа Москвы и поразительным достижением древнерусского зодчества, объединяющим одиннадцать уникальных храмов в единый ансамбль. Какова история этого памятника русской духовной, политической и архитектурной истории и что вы можете найти там сегодня?

Собор Василия Блаженного во времена Императорской России

Фото с сайта https://pastvu.com/

Предысторией строительства храма Василия Блаженного послужил Казанский поход царя Ивана IV, последний за более чем столетие войн между Казанским ханством и Россия. Перед своей ключевой кампанией по взятию Казани в 1552 году Иван Грозный поклялся построить собор в честь победы России.

После взятия Казани русскими 2 октября был построен деревянный Троицкий собор, окаймленный семью часовнями. Когда в 1555 году Казанское ханство окончательно вошло в состав Русского государства, Иван приказал перестроить ансамбль собора в камне. Никто точно не знает, кто именно спроектировал собор Василия Блаженного, хотя принято считать, что это русские архитекторы Барма и Постник.

Когда в 1555 году Казанское ханство окончательно вошло в состав Русского государства, Иван приказал перестроить ансамбль собора в камне. Никто точно не знает, кто именно спроектировал собор Василия Блаженного, хотя принято считать, что это русские архитекторы Барма и Постник.

Знаете ли вы? Легенда гласит, что собор настолько впечатлил Ивана Грозного, что он ослепил зодчего, чтобы никогда не воссоздать его неповторимую красоту и великолепие.

Собор должен был быть перестроен с восемью независимыми церквями, окружающими большой центральный храм. Каждый храм освящался в честь важных событий русской духовной или политической жизни. Собор Василия Блаженного был завершен в июле 1561 года и освящен в честь Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Знаете ли вы? Центральный купол собора Василия Блаженного высотой 65 метров. Оно оставалось самым высоким зданием Москвы в течение 39 лет после завершения строительства!

Официальное название Собор Покрова на Рву (Покровский собор), но более известен как Собор Василия Блаженного. Святой Василий (Василий) был юродивым и прорицателем, чудотворные способности которого даже снискали уважение Ивана Грозного. Сын Ивана приказал воздвигнуть часовню в честь Василия, которая была закончена в 1588 году на месте его могилы. Часовня была открыта днем и ночью и была единственным отапливаемым храмом в ансамбле собора; вскоре он стал синонимом собора в целом.

Святой Василий (Василий) был юродивым и прорицателем, чудотворные способности которого даже снискали уважение Ивана Грозного. Сын Ивана приказал воздвигнуть часовню в честь Василия, которая была закончена в 1588 году на месте его могилы. Часовня была открыта днем и ночью и была единственным отапливаемым храмом в ансамбле собора; вскоре он стал синонимом собора в целом.

Собор Василия Блаженного оказался под серьезной угрозой во время Отечественной войны 1812 года. Когда армия Наполеона вторглась в Москву, они разграбили собор и устроили внутри конюшни. При отступлении из Москвы Наполеон приказал своему начальнику артиллерии разрушить собор; однако проливной дождь погасил зажженные запалы взрывчатки.

Собор Василия Блаженного во времена Советской России

Фото с сайта https://pastvu.com/

Советы признали Собор Василия Блаженного важным и незаменимым национальным памятником. Было решено сохранить и отреставрировать собор, а также превратить его в музей с выставками об архитектуре, истории, политике и религии. Храм Василия Блаженного открылся для публики 19 мая.23, а в 1928 году стал филиалом Государственного Исторического музея, где и находится с тех пор.

Храм Василия Блаженного открылся для публики 19 мая.23, а в 1928 году стал филиалом Государственного Исторического музея, где и находится с тех пор.

Знаете ли вы? Ходили слухи, что где-то под собором могла лежать библиотека Ивана Грозного, собрание книг и документов, перешедших по наследству от византийских императоров. Исследование собора продолжалось и в 20 веке, когда археологи охотились за сокровищами, секретными проходами и многим другим!

Красная площадь использовалась для массовых парадов и демонстраций, а при Сталине различные исторические здания были снесены, чтобы максимально увеличить пространство. Один из ближайших соратников Сталина Лазарь Каганович предложил снести храм Василия Блаженного — Каганович уже руководил разрушением храма Христа Спасителя и Казанского собора в Кремле. Однако архитектор Петр Барановский умолял Политбюро оставить собор нетронутым и даже отправил телеграмму самому Сталину. Барановскому приписывают спасение Василия Блаженного.

Собор Василия Блаженного сегодня

Photo Nicole Pankalla веб-сайт Pixabay

Собор Василия Блаженного был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году. Службы в церкви возобновились в 1991 году, и начались работы по возвращению к жизни колоколов собора – сегодня , на колокольне установлено 19 колоколов возрастом от 25 до почти 500 лет! В 2007 году Собор Василия Блаженного был объявлен одним из семи чудес России.

Сегодня в Соборе Василия Блаженного кипит духовная и светская жизнь. Помимо часовен и церковных служб, в соборе также проходят фестивали, выставки, художественные мероприятия, концерты и многое другое.

Что можно увидеть сегодня в соборе Василия Блаженного?

- Внешний вид: Архитектура Василия Блаженного уникальна для всей России. Его девять церковных башен увенчаны куполами-луковицами конфетного цвета и украшены слоями карнизов, кокошников, окон, разноцветных изразцов и узоров.

- Интерьер: Ансамбль Василия Блаженного состоит из одиннадцати церквей, каждая из которых имеет уникальную архитектуру и художественное убранство и освящена в честь знаменательных событий политической и духовной истории России. Посетители могут открыть для себя чудесные произведения искусства, великолепные иконостасы с сотнями мастерских икон и ценные экспонаты, принадлежащие церкви и императорской семье.

Внешний вид

Фото с сайта Олега Шакурова Pixabay

Собор Василия Блаженного может похвастаться непревзойденным в России проектом, свидетельствующим о ярком таланте его создателей, отважившихся нарушать традиционные каноны культовой архитектуры. Его девять башен венчают купола-луковки конфетного цвета, излучающие праздничность и жизнерадостность. Каждая башня украшена ярусами карнизов, кокошников и окон; цветочные мотивы змеятся на крыльцах, лестницах и галереях; а геометрические плитки и узоры подчеркивают кирпичную кладку.

Изначально Собор Василия Блаженного не был таким буйством красок, какое мы видим сегодня, а имел строгий красно-белый фасад. В 17-м и 18-м веках сменявшие друг друга императоры и императрицы значительно видоизменяли внешний вид собора. Были добавлены кирпичные крыльца и галереи, разноцветная краска и изразцы украсили фасад, а орнаментальные купола приобрели яркие цвета и рисунок.

Знаете ли вы? Купола покрыты 32 тоннами медного листа толщиной 1 мм, площадью 1,900 квадратных метров.

Интерьер

Фото с сайта https://fotostrana.ru/

Собор Василия Блаженного поражает разнообразием архитектурных и художественных стилей, присутствующих в его интерьере. Чудеса, которые можно обнаружить внутри собора, включают: картины маслом, фрески, портреты и пейзажную живопись; иконостасы, насчитывающие более 400 произведений московской и новгородской иконописи 16 – 19 вв.; и ценные экспонаты, принадлежавшие церкви и императорской семье. Часовни собора соединены лабиринтом сводчатых внутренних переходов и галерей, которые от пола до потолка украшены красочными геометрическими узорами и природными мотивами.

Часовни собора соединены лабиринтом сводчатых внутренних переходов и галерей, которые от пола до потолка украшены красочными геометрическими узорами и природными мотивами.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Фото с сайта http://temples.ru/

Центральный придел св. Василия Блаженного, от которого собор получил свое официальное название. Вы можете узнать истинный масштаб собора изнутри центральной церкви. Кое-где сохранилась первоначальная кирпичная кладка и роспись, в том числе надпись с датой завершения строительства собора Василия Блаженного (12 июля 1561 г.), освещенная великолепной паникадилом. Огромный иконостас в стиле барокко был привезен в Москву в конце 1700-х годов.

Церковь Киприана и Иустины

Часовня освящена в честь мучеников Киприана и Иустины, день памяти которых ознаменован взятием Казани 2 октября 1552 года. , и тянуться к центральной фреске Богоматери. Позолоченный иконостас в классическом стиле изображает сцены Сотворения мира. Церковь Киприана и Иустины увенчана сине-белым куполом с вертикальными полосами.

Церковь Киприана и Иустины увенчана сине-белым куполом с вертикальными полосами.

Церковь св. Григория Армянского

Фото с сайта http://fotostrana.ru

Одна из четырех небольших часовен св. Василия, освященная в честь св. Григория, ответственного за обращение Армении в христианство. Разрушение Арской башни Казанской крепости в 1552 году, ключевой момент похода Ивана, пришелся на день святого (30 сентября). Строгие побеленные стены контрастируют с ярким иконостасом, задрапированным шелковыми и бархатными портьерами. Также видны архитектурные особенности 16-го века, религиозные одежды 17-го века, традиционные свечи и элегантная эмалевая лампа. Сетка из желтых ромбов украшает внешний купол.

Церковь Трех Патриархов Константинопольских

Фото с сайта https://moscowfy.com/

Память патриархов Александра, Иоанна и Павла отмечается 30 августа, в день победы войск Ивана над татарским князем Япанчи в 1552 году. Картины маслом, украшающие стены и потолок, изображают патриархов и других религиозных деятелей, а огромный пятиярусный иконостас состоит из элементов барокко и классицизма. Еще одна маленькая часовня собора, ее купол сделан из зеленых и красных ромбов.

Еще одна маленькая часовня собора, ее купол сделан из зеленых и красных ромбов.

Церковь Св. Василия (Василия Блаженного)

Фото с сайта https://moscowfy.com/ Житие святого Василия. Строительством иконостаса руководил известный художник Осип Чириков. Он настолько велик, что тянется вдоль прилегающих стен, а его иконы помещены на золотой, красный и синий фон; особенно примечательны две старинные иконы: Смоленская икона Божией Матери и Образ святого Василия Блаженного. Сень над усыпальницей святого Василия — одна из самых почитаемых святынь Москвы.

Церковь Входа Господня в Иерусалим

Фото с https://moscowfy.com/

Эта церковь празднует вход Иисуса в Иерусалим, иначе известный как Вербное воскресенье. Торжественные побеленные стены перемежаются оригинальными чертами XVI века, а над северной дверью можно увидеть повреждения, нанесенные обстрелами во время Октябрьской революции. Иконостас этой церкви был взят из Александро-Невского собора Кремля и изображает сцены из жизни великого русского героя. Купол церкви украшен зелеными и красными заклепками.

Купол церкви украшен зелеными и красными заклепками.

Церковь Святой Троицы

В этой церкви почитается основное учение христианства. Его убранство светлое, изящное и умиротворяющее, а первоначальная архитектура и убранство почти полностью сохранились, в том числе самая древняя паникадило собора и одна из самых почитаемых его икон – Ветхозаветная Троица. Кремовые и зеленые полосы изгибаются к вершине купола, отражая спираль вечности, украшающую внутреннюю часть купола. Интересно, что акустику часовни дополняют глиняные сосуды, вставленные в стены.

Церковь Александра Свирского

Фото с сайта https://moscowfy.com/

В этой маленькой часовне совершается чествование святого Александра Свирского, ответственного за обращение Северной Руси в православие. День памяти этого святого также отмечается 30 августа. Интерьер часовни покрыт фресками, имитирующими кирпичную кладку, а вокруг внутреннего купола вьется спираль вечности; экстерьер состоит из зеленых и кремовых изогнутых полос.

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Фото с https://moscowfy.com/

Большой храм во имя святителя Николая Чудотворца, чтимая икона которого была переправлена с Вятки в Москву в 1555 году. иконостас церкви изображает житие святителя Николая. Убранство этой часовни особенно богато: красочные росписи достигают потолка, а иконостас украшен цветочными мотивами в позолоченной лепнине. Внешний купол покрыт красными и белыми зигзагообразными полосами.

Церковь Варлаама Хутынского

Еще одна маленькая часовня Василия Блаженного, увенчанная куполом из зеленых и желтых треугольников. Он прославляет святого Варлаама Хутынского, подвижника, почитаемого Иваном IV и его отцом как покровителя царской семьи. День святого святителя, 6 ноября, знаменует победоносное возвращение Ивана в Москву в 1552 году. Иконостас украшен иконами XVI-XVIII вв. Особый интерес представляет большая висячая икона «Видение пономаря Тарасийского», изображающая предсказание ряда о бедствиях, постигших Новгород. Эта икона завораживает тем, что это первое в истории древнерусского искусства произведение, на котором изображен целый город; Новгород передан с поразительной топографической точностью.

Эта икона завораживает тем, что это первое в истории древнерусского искусства произведение, на котором изображен целый город; Новгород передан с поразительной топографической точностью.

Церковь Иоанна Блаженного

Одиннадцатая и последняя церковь соборного ансамбля, открыта для посетителей только в ноябре 2018 г. Часовня освящена в честь юродивого Иоанна, в ней находится позолоченный иконостас, мощи святого и небольшая выставка религиозных предметов и произведений искусства.

Колокольня

Фото с сайта https://moscowfy.com/

Встроена в ансамбль собора в конце 1600-х гг. и несколько обособлена от основной конструкции. Его венчает крутой восьмиугольный шатер с маленькими окошками и разноцветными плитками. На южной стене колокольни находится огромная знаменитая икона Покров с Василием и Иоанном Блаженным.

Есть несколько тематических и общих экскурсий, которые можно заказать в Соборе Василия Блаженного, но если вы хотите провести приятный и познавательный день, почему бы не отправиться в частную экскурсию по Москве «Экспресс в Россию», которая включает посещение этого великолепного памятника.

В отличие от многих исторических зданий, храм Василия Блаженного избежал сноса при сталинском режиме.

В отличие от многих исторических зданий, храм Василия Блаженного избежал сноса при сталинском режиме.