Янтарная комната | Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Из Портретного зала можно пройти в Янтарную комнату — жемчужину Екатерининского дворца, вполне обоснованно называемую одним из чудес света.

Возникновение Янтарной комнаты овеяно легендами и мифами. Ее замысел приписывали немецкому архитектору и скульптору А. Шлютеру (1664–1714), который, как считалось, спроектировал ее для Литценбурга — пригородной резиденции прусской королевы Софии-Шарлотты. Некоторые авторы утверждали, что янтарные панели так и не были установлены в Берлине и перешли в качестве подарка к российскому императору Петру I неполными, так что собрать их в Санкт-Петербурге сразу не удалось. Вновь обнаруженные документы позволяют пролить свет на историю создания этого уникального произведения искусства.

Курфюрсты Бранденбургские, владевшие Пруссией — европейским центром янтарного промысла — с 1618 года, использовали «золото» Балтийского моря, как издавна именовали янтарь, в качестве материала для драгоценных дипломатических подарков другим князьям. Это дало толчок к стремительному развитию искусства обработки янтаря, одной из вершин которого и стала Янтарная комната. Период ее создания совпадает с общим расцветом немецкого и, в частности, прусского искусства на рубеже XVII и XVIII веков.

Это дало толчок к стремительному развитию искусства обработки янтаря, одной из вершин которого и стала Янтарная комната. Период ее создания совпадает с общим расцветом немецкого и, в частности, прусского искусства на рубеже XVII и XVIII веков.

Курфюрст Фридрих III (1657–1713), в 1701 году коронованный как король Пруссии Фридрих I, сразу после вступления на престол взялся за перестройку своей столицы, и прежде всего королевской резиденции — комплекса зданий XVI–XVII столетий. Его супруга, королева София-Шарлотта, еще до этого вынашивала планы относительно принадлежавшего ей небольшого летнего дворца Литценбурга, построенного в 1695–1699 годах И.-А. Нерингом и М. Грюнбергом. По замыслу хозяйки, он должен был превратиться в изысканное здание с парковым фасадом по версальскому образцу. В декабре 1701 года проект, представленный архитектором И.-Ф. Эозандером королевской чете, был утвержден, и мастер стал любимым архитектором королевы.

Сегодня известно, что именно Эозандер является автором проекта оформления Янтарного кабинета, долгое время считавшегося созданием Шлютера. Два любимых дворца прусского короля, с которыми связана судьба Янтарной комнаты, — Литценбург (с 1709 — Шарлоттенбург) и Ораниенбург — стали с 1707 года, после ухода Шлютера с поста дворцового зодчего, исключительно сферой деятельности Эозандера.

Два любимых дворца прусского короля, с которыми связана судьба Янтарной комнаты, — Литценбург (с 1709 — Шарлоттенбург) и Ораниенбург — стали с 1707 года, после ухода Шлютера с поста дворцового зодчего, исключительно сферой деятельности Эозандера.

Первоначально комната с янтарными панелями предназначалась для дворца Литценбург — личной резиденции королевы; к мысли о ней, по всей видимости, королевскую чету подтолкнул не только визит по случаю коронации Фридриха I в Кенигсберг — столицу янтарного промысла, но и преподнесенный ему тогда подарок — две большие янтарные рамы.

Возможно, замысел родился у самой Софии-Шарлотты, отличавшейся широкими познаниями, разносторонними интересами, глубоким пристрастием к искусству и музыке. Проект Янтарного кабинета наверняка должен был исполнить ее любимый зодчий Эозандер, который руководил всеми работами по расширению Литценбургского дворца.

Для реализации амбициозной идеи в сентябре 1701 года был приглашен из Копенгагена резчик по янтарю и слоновой кости Г. Вольфрам. Однако летом 1706 года между ним и Эозандером вспыхнул конфликт: по словам придворного архитектора, Вольфрам работал слишком медленно и не придерживался утвержденного проекта. Датчанина сменили мастера из Данцига (нынешний Гданьск) Э. Шахт и Г. Турау, приступившие к работе над янтарными панелями в 1707 году и в течение шести лет трудившиеся над уникальной отделкой.

Вольфрам. Однако летом 1706 года между ним и Эозандером вспыхнул конфликт: по словам придворного архитектора, Вольфрам работал слишком медленно и не придерживался утвержденного проекта. Датчанина сменили мастера из Данцига (нынешний Гданьск) Э. Шахт и Г. Турау, приступившие к работе над янтарными панелями в 1707 году и в течение шести лет трудившиеся над уникальной отделкой.

В 1709 году, когда София-Шарлотта скончалась, Янтарная комната еще не была завершена, однако Фридрих I остановил работы и принял решение украсить янтарными панелями галерею в другом дворце — Ораниенбурге. Судя по всему, король прекратил строительство в Литценбурге, чтобы сохранить дворец таким, каким он был при жизни его супруги. Стены зала, предназначавшегося для янтарных панелей, украсили дамастом и золотым галуном; Красную дамастовую комнату можно видеть во дворце и сегодня. Именно с тех пор в память о Софии-Шарлотте Литценбург стал называться Шарлоттенбургом.

Тем временем король поручил Эозандеру расширение дворца в Ораниенбурге с устройством Янтарной галереи, превосходящей по размерам предыдущий проект (30 метров длиной). Инвентарная опись Ораниенбургского дворца за 1743 год содержит конкретные сведения о внешнем виде задуманной галереи, а обнаруженный немецкими исследователями рисунок 1700-х годов изображает ее часть, в декоре которой узнаются многие элементы будущей Янтарной комнаты. Однако, несмотря на продолжавшиеся работы, галерея не была завершена до смерти Фридриха I (1713), и в Ораниенбурге янтарные панели также не были установлены.

Инвентарная опись Ораниенбургского дворца за 1743 год содержит конкретные сведения о внешнем виде задуманной галереи, а обнаруженный немецкими исследователями рисунок 1700-х годов изображает ее часть, в декоре которой узнаются многие элементы будущей Янтарной комнаты. Однако, несмотря на продолжавшиеся работы, галерея не была завершена до смерти Фридриха I (1713), и в Ораниенбурге янтарные панели также не были установлены.

Еще при жизни Фридриха I готовые панели для Янтарной галереи осмотрел во время одного из своих визитов в Берлин (в 1712 или 1713 году) Петр I. Российский император не скрывал своего восхищения и желания иметь подобное уникальное творение у себя на родине.

Наследник первого прусского короля Фридрих-Вильгельм I (1688–1740, правил с 1713), вошедший в историю как «фельдфебель на троне», ввел строгую дисциплину, ориентированную на практическую пользу, и прекратил все дорогостоящие работы во дворцах отца. Однако восхищение гостей, видевших янтарные панели, побудило его после вступления на престол вмонтировать их в один из кабинетов парадных покоев Берлинского королевского замка. Таков последний и единственный точно подтвержденный эпизод пребывания янтарного чуда в Берлине до отправки в Санкт-Петербург. Ни в Шарлоттенбурге, ни в Ораниенбурге панели не были установлены, хотя в каждом из дворцов для них было отведено специальное помещение.

Таков последний и единственный точно подтвержденный эпизод пребывания янтарного чуда в Берлине до отправки в Санкт-Петербург. Ни в Шарлоттенбурге, ни в Ораниенбурге панели не были установлены, хотя в каждом из дворцов для них было отведено специальное помещение.

При встрече Петра I с Фридрихом-Вильгельмом I в ноябре 1716 года в связи с заключением союза между Россией и Пруссией прусский король преподнес российскому императору подарки, среди которых был и Янтарный кабинет. Петр I писал тогда императрице Екатерине: «К(ороль) подарил меня изрядным презентом яхтою, которая в Потсдаме зело убранная, и кабинетом Янтарным, о чем давно желали». Через два года русский император послал Фридриху-Вильгельму ответный подарок — 55 гренадер исполинского роста и собственноручно исполненный кубок из слоновой кости.

Согласно сохранившейся описи, разобранный Янтарный кабинет был доставлен в Санкт-Петербург через Мемель и Ригу в 18 больших и малых ящиках, содержавших наряду с готовыми панелями большое количество ранее не использовавшихся фрагментов. К документам прилагались наставления по поводу того, каким образом следовало распаковать янтарные украшения перед монтажом.

К документам прилагались наставления по поводу того, каким образом следовало распаковать янтарные украшения перед монтажом.

2 июля 1717 года А. Д. Меншиков осмотрел доставленные и распакованные в соответствии с инструкцией панно в Летнем дворце и сообщил царю об их состоянии: «Кабинет янтарный Вашему величеству от короля прусского подаренный я пересматривал и поставлен в ящиках тех, в коих привезен, в большой палате, где собираются гости, в котором гораздо немного или почти мало, чтоб попортилось. Некоторые маленькие штучки повыпадали, однако ж заклеить, а хотя б иных и не было, то можно вновь ставить. Истинно сказать, что самая диковина, которой на свете подобной не видал».

Поскольку нет свидетельств о том, где Петр I велел установить панели и велел ли вообще, все предположения об их использовании в Зимнем дворце беспочвенны. Документально подтверждено, что его дочь, императрица Елизавета Петровна, вскоре после вступления на престол нашла применение драгоценному подарку из Берлина в строившейся для нее новой зимней резиденции — Третьем Зимнем дворце, где в 1743 году и было приказано разместить янтарный убор. Для починки и исправления янтарных деталей пригласили итальянского мастера А. Мартелли. Однако готовых элементов для украшения нового интерьера не хватало, поэтому архитектор Ф.-Б. Растрелли решил поставить в нем зеркальные пилястры и расписать «под янтарь» дополнительные панно. В 1745 году Фридрих II подарил Елизавете Петровне еще одну янтарную раму, исполненную по проекту А. Рейха, в декоре которой использованы аллегории, прославлявшие русскую императрицу.

Для починки и исправления янтарных деталей пригласили итальянского мастера А. Мартелли. Однако готовых элементов для украшения нового интерьера не хватало, поэтому архитектор Ф.-Б. Растрелли решил поставить в нем зеркальные пилястры и расписать «под янтарь» дополнительные панно. В 1745 году Фридрих II подарил Елизавете Петровне еще одну янтарную раму, исполненную по проекту А. Рейха, в декоре которой использованы аллегории, прославлявшие русскую императрицу.

Собранная в 1746 году Янтарная комната стала служить для официальных приемов, хотя по мере реконструкции Зимнего дворца ее не раз переносили с места на место.

В июле 1755 года Елизавета Петровна приказала Растрелли создать новую Янтарную комнату в Большом Царскосельском дворце. Начальнику канцелярии Императорского кабинета В. Фермору поручили бережно разобрать панели в Зимнем дворце и уложить их в ящики. Из Царского Села была прислана специальная команда, которая вручную перенесла ящики из столицы в загородную резиденцию. Так началась новая, почти двухсотлетняя эпоха славы «восьмого чуда света» в России — на своей второй родине.

Так началась новая, почти двухсотлетняя эпоха славы «восьмого чуда света» в России — на своей второй родине.

Отведенный для Янтарной комнаты зал Большого Царскосельского дворца площадью 96 квадратных метров значительно превышал ее прежние размеры. Растрелли разместил панели симметрично, в среднем ярусе трех стен, разделив их пилястрами с зеркалами и украсив комнату деревянной золоченой резьбой. Для установки панно на стены вновь пригласили мастера Мартелли. Там, где янтаря не хватало, фрагменты стен были затянуты холстом и расписаны «под янтарь» художником И. И. Бельским.

Учитывая хрупкость материала, для комнаты был выделен специальный смотритель, который постоянно выполнял небольшие реставрационные работы. В 1758 году на эту должность был приглашен из Пруссии Ф. Роггенбук, возглавивший работы по созданию новых янтарных изделий в мастерской Царского Села.

В 1763 году императрица Екатерина II издала указ о замене расписных холстов и изготовлении янтарных панелей для нижнего яруса стен. Вместе с Роггенбуком к работе приступили его сын Иоганн, а также ранее приглашенные в Россию К. и Г. Фриде, И. Вельпендорф и их русские ученики. В это время было изготовлено восемь плоских щитов нижнего яруса с наборным рисунком, восемь филенок под пилястры, а также десюдепорт к средней двери и резные детали карниза, в которые включили фрагменты берлинской работы. На эти панели за четыре года ушло 450 килограммов янтаря, и к 1770 году создание Янтарной комнаты было завершено. Комната приобрела свой окончательный вид.

Вместе с Роггенбуком к работе приступили его сын Иоганн, а также ранее приглашенные в Россию К. и Г. Фриде, И. Вельпендорф и их русские ученики. В это время было изготовлено восемь плоских щитов нижнего яруса с наборным рисунком, восемь филенок под пилястры, а также десюдепорт к средней двери и резные детали карниза, в которые включили фрагменты берлинской работы. На эти панели за четыре года ушло 450 килограммов янтаря, и к 1770 году создание Янтарной комнаты было завершено. Комната приобрела свой окончательный вид.

Янтарный убор, занимавший три стены, был расположен в три яруса. Центральный (средний) ярус составили восемь больших вертикальных панно. В четырех из них установили композиции из цветных камней, исполненные в 1750-х годах во Флоренции в технике флорентийской мозаики по эскизам Д. Дзокки и изображавшие аллегории пяти чувств: Зрение, Вкус, Слух, Осязание и Обоняние. В промежутках расположили высокие зеркальные пилястры. Прямоугольные янтарные панно были помещены в нижнем ярусе комнаты. В северо-восточном углу поставили маленький янтарный столик на изящно изогнутой ножке.

В северо-восточном углу поставили маленький янтарный столик на изящно изогнутой ножке.

Дополнительное убранство комнаты составили наборные комоды русской работы и китайский фарфор. Здесь же, в застекленных витринах, хранилось одно из самых значительных в Европе собраний янтарных изделий XVII–XVIII веков работы немецких, польских и русских мастеров.

Поскольку резкие перепады температуры, печное отопление и сквозняки разрушали янтарь, только в XIX веке трижды проводилась реставрация Янтарной комнаты: в 1833, 1865, 1893–1897 годах. Позднее, в 1933–1935 годах, небольшие реставрационные работы велись скульптором И. Крестовским. На 1941 год была намечена серьезная реставрация памятника.

В первые дни Великой Отечественной войны в Екатерининском дворце началась эвакуация музейных ценностей; из-за хрупкости янтарных панелей решено было их не демонтировать, а произвести консервацию на месте: панно оклеили бумагой, затем марлей, обложили ватой и закрыли деревянными щитами.

Когда в город Пушкин ворвались немецкие части, включавшие специалистов команды «Кунсткомиссион», которая занималась вывозом художественных ценностей, янтарные панно были сняты и отправлены в Кенигсберг. В дарственной книге Кенигсбергского музея под № 200 сохранилась запись о том, что Янтарная комната подарена музею Германским государственным управлением дворцов и садов.

В дарственной книге Кенигсбергского музея под № 200 сохранилась запись о том, что Янтарная комната подарена музею Германским государственным управлением дворцов и садов.

Похищенные янтарные панно и резные позолоченные двери были выставлены в одном из залов Кенигсбергского замка, где находился музей янтаря. Его директор А. Роде в 1944 году писал, что Янтарная комната, вернувшись на свою родину, является лучшим украшением Кенигсберга. Это было последнее место, где демонстрировалась уникальная отделка. В 1944 году, при отступлении немцев, панели снова были разобраны, упакованы в ящики и вывезены в неизвестном направлении. С этого времени следы Янтарной комнаты теряются. Ее поиски пока не дали результатов.

В июле 1979 года Совет Министров РСФСР принял решение о воссоздании янтарных панно, работы над которыми начались в 1983 году по проекту архитектора А. А. Кедринского. Уже через год в Янтарной комнате появился живописный плафон, верхний ярус комнаты, расписанный «под янтарь», и наборный паркет. Участки, занимаемые янтарными панно, временно затянули холстом.

Участки, занимаемые янтарными панно, временно затянули холстом.

В 1994 году были установлены первые янтарные панели нижнего яруса и угловой столик, воссозданные реставраторами Царскосельской янтарной мастерской. Еще через два года мастера завершили работу над первой флорентийской мозаикой «Зрение». В апреле 2000 года в музей-заповедник вернулись обнаруженные в Германии наборный комод русской работы конца XVIII века и флорентийская мозаика «Осязание и Обоняние», входившие в первоначальное убранство комнаты.

Работа над воссозданием «восьмого чуда света» продолжалась 24 года, и к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга полностью восстановленная легендарная Янтарная комната приняла первых посетителей.

Магия шедевра прусского искусства, овеянного множеством легенд, вызвала к жизни «девятое чудо света» – возрожденную Янтарную комнату, которую мы с благодарностью получили из рук российских мастеров.

Екатерининский дворец – залы, история, экспозиции, экскурсии – biglifetour.

com

com– Библиотека – Царское Село –

| связаться с менеджером |

Екатерининский дворец

– Библиотека –

– Царское Село –

| связаться с менеджером |

Екатерининский дворец

Великолепное здание Екатерининского дворца в городе Пушкине поражает яркостью и богатством убранства фасадов. Дворец был официальной летней резиденцией императорского двора, а город, носивший до революции название Царское Село, был собственностью правящего монарха. Огромное здание в стиле барокко, построенное в середине восемнадцатого века, был сожжено и разграблено фашистами. Большинство парадных залов дворца успешно отреставрировано, в том числе и знаменитая Янтарная комната, но восстановление памятника архитектуры продолжается.

История Екатерининского дворца

В 1710 году Петр I подарил небольшую усадьбу Саари-мойс (в переводе с финского – «мыза на холме») своей жене Екатерине. Архитектор Иоганн Браунштайн построил небольшое каменное здание «о шестнадцати светлицах». Дворец в честь нее стали называть Екатерининским. Елизавета, дочь Петра и Екатерины, жила здесь после смерти родителей. Став императрицей, Елизавета Петровна решила превратить скромную усадьбу в роскошную парадную летнюю резиденцию. За 20 лет правления императрица Елизавета Петровна четыре раза в течение пятнадцати лет перестраивала дворец, каждый раз находя его недостаточно роскошным. Архитекторы Земцов, Квасов, Чевакинский постоянно переделывали и расширяли здание. Последней капитальной перестройкой руководил обер-архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли, завершив ее всего за четыре года, с 1752 по 1756 гг. Величественное, богато украшенное здание лазоревого цвета поражало воображение современников. Следующая императрица, Екатерина Великая, не любившая барокко и отдававшая предпочтение античному искусству, повелела перестроить для себя южную часть дворца. Оформлением ее личных покоев занимался архитектор Чарльз Камерон в 1770-е годы.

Архитектор Иоганн Браунштайн построил небольшое каменное здание «о шестнадцати светлицах». Дворец в честь нее стали называть Екатерининским. Елизавета, дочь Петра и Екатерины, жила здесь после смерти родителей. Став императрицей, Елизавета Петровна решила превратить скромную усадьбу в роскошную парадную летнюю резиденцию. За 20 лет правления императрица Елизавета Петровна четыре раза в течение пятнадцати лет перестраивала дворец, каждый раз находя его недостаточно роскошным. Архитекторы Земцов, Квасов, Чевакинский постоянно переделывали и расширяли здание. Последней капитальной перестройкой руководил обер-архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли, завершив ее всего за четыре года, с 1752 по 1756 гг. Величественное, богато украшенное здание лазоревого цвета поражало воображение современников. Следующая императрица, Екатерина Великая, не любившая барокко и отдававшая предпочтение античному искусству, повелела перестроить для себя южную часть дворца. Оформлением ее личных покоев занимался архитектор Чарльз Камерон в 1770-е годы. Внук императрицы Екатерины Великой Александр Первый поручил архитектору Стасову переделать несколько залов под свои личные покои в 1810-х годах. В 1860-х годах архитектор Монигетти должен был построить новую Парадную лестницу – это стало завершающей переделкой царской резиденции. История дворца едва не оборвалась в Великую Отечественную войну. Три года в Пушкине хозяйничали фашисты, оставив от некогда великолепного здания обгорелые руины. Реставраторы с блеском выполнили сложнейшую задачу в послевоенные годы, возродив Екатерининский дворец из пепла.

Внук императрицы Екатерины Великой Александр Первый поручил архитектору Стасову переделать несколько залов под свои личные покои в 1810-х годах. В 1860-х годах архитектор Монигетти должен был построить новую Парадную лестницу – это стало завершающей переделкой царской резиденции. История дворца едва не оборвалась в Великую Отечественную войну. Три года в Пушкине хозяйничали фашисты, оставив от некогда великолепного здания обгорелые руины. Реставраторы с блеском выполнили сложнейшую задачу в послевоенные годы, возродив Екатерининский дворец из пепла.

Парадные залы Екатерининского дворца

Согласно канонам величественного стиля барокко, архитектор Растрелли спроектировал внутренние помещения в виде парадной анфилады. Суть понятия «анфилада» в том, все залы дворца выстроены в единую линию и одна комната переходит в следующую, не перемежаясь перемычками и коридорами. В Екатерининском дворце Растрелли спроектировал свою самую длинную анфиладу – около 300 метров. Анфилада получила название Золотой из-за обилия резных позолоченных украшений, обрамлявших стены и дверные проемы. Самым впечатляющим парадным залом дворца получился Большой, или Тронный зал.

Анфилада получила название Золотой из-за обилия резных позолоченных украшений, обрамлявших стены и дверные проемы. Самым впечатляющим парадным залом дворца получился Большой, или Тронный зал.

Большой зал

Светлая галерея, как называли зал в восемнадцатом веке, занимает всю ширину здания и имеет площадь порядка тысячи квадратных метров. Он был предназначен для торжественных дипломатических приемов, балов, светских раутов. Свет льется из двух рядов окон с востока и запада, между окнами вмонтированы зеркала, создающие иллюзию бесконечного пространства. Двери, оконные и зеркальные рамы обрамлены затейливой позолоченной резьбой по дереву. Живописный плафон, выполненный итальянскими художниками Валериани и Перезинотти, состоит из трех частей. При Екатерине II плафон был заменен другим, который сгорел во время войны. Две боковые композиции плафона, прославляющие победы и мир, были после войны найдены в хранилище Михайловского замка и возвращены в Екатерининский дворец. Центральная часть, изображающая в аллегорической форме триумф Российского государства, была восстановлена после войны командой реставраторов, возглавляемой Я. А. Казаковым.

Центральная часть, изображающая в аллегорической форме триумф Российского государства, была восстановлена после войны командой реставраторов, возглавляемой Я. А. Казаковым.

Кавалерская и белая парадная столовая

Две столовые расположены по сторонам от Парадной лестницы. Кавалерская столовая имеет архитектурный декор, характерный для стиля барокко с обилием позолоченного орнамента. Большая изразцовая печь, покрытая изразцами, исполненными по образцу дельфтской керамики, восстановлена после войны. О предназначении комнаты напоминает фигурный стол, сервированный предметами из трех орденских сервизов, заказанных на фабрике Гарднера Екатериной II. Фарфоровая посуда украшена изображениями лент и орденов Святого Георгия, Андрея Первозванного и Святого Владимира и предназначалась специально для торжественных ужинов, куда приглашались кавалеры этих орденов. Белая парадная столовая украшена картинами Иоганна Гроота – живопись этого мастера посвящена теме охотничьих трофеев. Фигурный стол, стоящий в центре комнаты, сервирован посудой, принадлежавшей императрице Марии Федоровне. Посреди стола находится интересное украшение – «сюрту де табль», изображающий фарфоровую копию одной из беседок Екатерининского парка.

Фигурный стол, стоящий в центре комнаты, сервирован посудой, принадлежавшей императрице Марии Федоровне. Посреди стола находится интересное украшение – «сюрту де табль», изображающий фарфоровую копию одной из беседок Екатерининского парка.

Картинный зал

Центральное помещение Золотой анфилады простирается на всю ширину дворца. Свое название зал получил благодаря оригинальному оформлению. Стены зала от потолка до пола покрывают живописные полотна, приобретенные в 1745 году, и представляющие пять основных европейских школ живописи: испанскую, итальянскую, голландскую, фламандскую, французскую. Картины покрывают стены зала, словно ковер, отделенные друг от друга лишь тонкими позолоченными рамами. Такая развеска живописи была очень популярна в 18 веке и носит название шпалерной.

Арабесковый зал

Первый восстановленный зал из личных комнат Екатерины Второй, над которыми работал архитектор Камерон, Арабесковый зал – один из самых изящных и элегантных интерьеров дворца. Императрица в этой комнате устраивала приемы, играла с придворными в шахматы и шашки. Арабески – тип восточного орнамента, составляющего украшение стен этого зала. На полу лежит уникальный ковер восемнадцатого века, прославляющий победы над турками светлейшего князя Потемкина.

Императрица в этой комнате устраивала приемы, играла с придворными в шахматы и шашки. Арабески – тип восточного орнамента, составляющего украшение стен этого зала. На полу лежит уникальный ковер восемнадцатого века, прославляющий победы над турками светлейшего князя Потемкина.

Малиновая и Зеленая Столбовые

Два соседних зала царского дворца, имеющие оригинальное оформление. Украсить залы Растрелли решил имитацией колонн, поддерживающих своды потолка – плоскими пилястрами. Насыщенный малиновый и зеленый цвет пилястр, или «столбов» (отсюда название залов), дает обыкновенная фольга под стеклом. Во времена Растрелли фольгу делали из настоящего серебра. В Зеленой столбовой при Екатерине II была буфетная. В Малиновой столбовой выставлен уникальный предмет мебели – один из немногих сохранившихся в Европе секретеров XVIII века производства знаменитого мебельщика А. Рентгена, работавшего для французского двора.

Янтарная комната

Панели, отделанные балтийским янтарем, царь Петр получил в подарок от правителя Пруссии. Елизавета Петровна повелела Растрелли украсить один из залов ее новой летней резиденции чудесными янтарными панелями, доставшимися в наследство от отца. Янтарная комната – уникальный пример применения янтаря в столь масштабных отделочных работах, поскольку янтарь – материал очень хрупкий и чувствительный к солнечному свету. Панели похитили из дворца нацисты, и последний раз их видели в 1945 году в городе Кенигсберге. Поиски Янтарной комнаты не дали результата. Янтарные панели восстановили в 1990-е годы в Царскосельской янтарной мастерской силами наших художников-реставраторов.

Елизавета Петровна повелела Растрелли украсить один из залов ее новой летней резиденции чудесными янтарными панелями, доставшимися в наследство от отца. Янтарная комната – уникальный пример применения янтаря в столь масштабных отделочных работах, поскольку янтарь – материал очень хрупкий и чувствительный к солнечному свету. Панели похитили из дворца нацисты, и последний раз их видели в 1945 году в городе Кенигсберге. Поиски Янтарной комнаты не дали результата. Янтарные панели восстановили в 1990-е годы в Царскосельской янтарной мастерской силами наших художников-реставраторов.

Как добраться и когда лучше посетить Екатерининский дворец

Каждый турист, прибывающий в Петербург, стремится полюбоваться Екатерининским дворцом и Янтарной комнатой, неудивительно, что дворец – один из самых посещаемых наших музеев-заповедников. Поэтому ваша прогулка должна быть тщательно спланирована, дабы избежать впустую потраченного в огромных очередях времени. Рекомендуется заказать экскурсию в Царское Село заранее, особенно если вы хотите посетить дворец летом. Лучшее время для осмотра красот Екатерининского дворца – зимний сезон, когда толпа туристов поредеет. В город Пушкин можно доехать от Витебского вокзала электричкой, а до дворца доехать на автобусе или пройти 25 минут пешком. Второй вариант – сесть на маршрутку возле метро «Московская», почти все из них подъезжают близко к дворцу.

Лучшее время для осмотра красот Екатерининского дворца – зимний сезон, когда толпа туристов поредеет. В город Пушкин можно доехать от Витебского вокзала электричкой, а до дворца доехать на автобусе или пройти 25 минут пешком. Второй вариант – сесть на маршрутку возле метро «Московская», почти все из них подъезжают близко к дворцу.

Экскурсии по пригородам Петербурга

Давайте организуем что-то особенное, с учетом Ваших уникальных предпочтений?

| смотреть экскурсии |

| помочь с выбором |

Давайте пообщаемся

© 2022 BIG LIFE TOUR

Карта сайта

Организация Meta запрещена в РФ

Программы И ТУРЫ

данные КОМПАНИИ

- +7 (952) 374-84-79

- [email protected]

- Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 44

- ИП Озимина Любовь Анатольевна

- ОГРНИП: 318784700175652

информация и УСЛОВИЯ

TelegramWhatsApp TelegramWhatsAppPhoneЕкатерининский дворец, Пушкин, Россия – SpottingHistory.

com

comЕкатерининский дворец — дворец в стиле рококо, который использовался как летняя резиденция русских царей. Резиденция возникла в 1717 году, когда Екатерина I наняла немецкого архитектора Иоганна-Фридриха Браунштейна для строительства летнего дворца для ее удовольствия. В 1733 году императрица Анна поручила Михаилу Земцову и Андрею Квасову расширить Екатерининский дворец. Однако императрица Елизавета сочла резиденцию своей матери устаревшей и неудобной и в мае 1752 года попросила своего придворного архитектора Бартоломео Растрелли снести старое строение и заменить его гораздо более величественным зданием в ярком стиле рококо. Строительство длилось четыре года, и 30 июля 1756 года архитектор подарил новенький 325-метровый дворец императрице, ее ошеломленным придворным и ошарашенным иностранным послам.

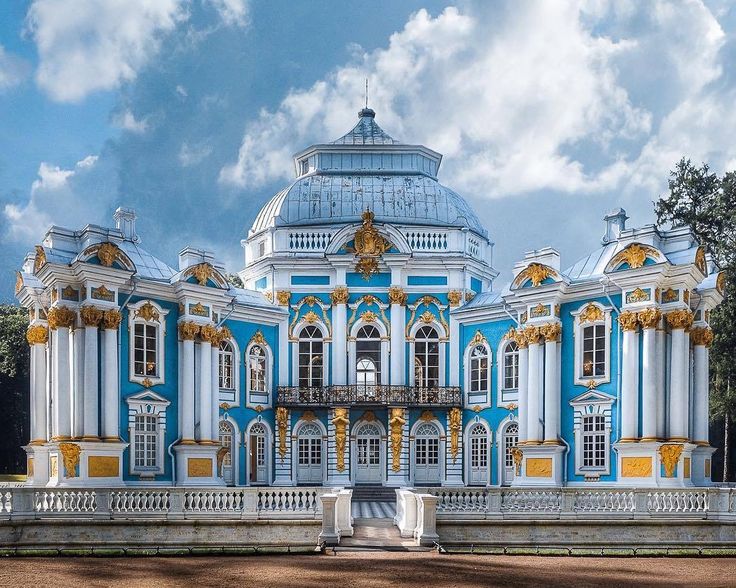

При жизни Элизабет дворец славился своим роскошным внешним видом. Более 100 кг золота было использовано для позолоты сложной лепнины фасада и многочисленных статуй, установленных на крыше. Перед дворцом был разбит большой регулярный сад. В его центре находится лазурно-белый павильон Эрмитаж у озера, спроектированный Михаилом Земцовым в 1744 году, реконструированный Франческо Бартоломео Растрелли в 1749 году и ранее увенчанный величественной позолоченной скульптурой, изображающей Похищение Персефоны . В интерьере павильона были представлены обеденные столы с механизмами кухонного официанта. Парадный вход во дворец окружен двумя массивными «кольцами», также выполненными в стиле рококо. Ажурная чугунная решетка отделяет комплекс от города Царское Село.

Перед дворцом был разбит большой регулярный сад. В его центре находится лазурно-белый павильон Эрмитаж у озера, спроектированный Михаилом Земцовым в 1744 году, реконструированный Франческо Бартоломео Растрелли в 1749 году и ранее увенчанный величественной позолоченной скульптурой, изображающей Похищение Персефоны . В интерьере павильона были представлены обеденные столы с механизмами кухонного официанта. Парадный вход во дворец окружен двумя массивными «кольцами», также выполненными в стиле рококо. Ажурная чугунная решетка отделяет комплекс от города Царское Село.

Хотя дворец в народе ассоциируется с Екатериной Великой, на самом деле она считала его «взбитые сливки» архитектурой старомодной. Когда она взошла на престол, ряд статуй в парке покрывали золотом в соответствии с последним желанием императрицы Елизаветы, но новый монарх приостановил все работы, узнав о расходах.

Чтобы удовлетворить свою страсть к античному и неоклассическому искусству, Кэтрин наняла шотландского архитектора Чарльза Камерона, который не только переоборудовал интерьер одного крыла в модном тогда неопалладианском стиле, но и построил личные апартаменты императрицы. , довольно скромное сооружение в стиле греческого возрождения, известное как Агатовые комнаты и расположенное слева от большого дворца. Известные своим изысканным декором из яшмы, комнаты были спроектированы так, чтобы быть соединенными с Висячими садами, Холодными банями и Галереей Кэмерона (до сих пор хранящей коллекцию бронзовых скульптур) — тремя неоклассическими зданиями, построенными по проекту Кэмерона. По желанию Екатерины, для ее увеселения в Екатерининском парке было возведено немало замечательных сооружений. К ним относятся Голландское Адмиралтейство, Скрипучая пагода, Чесменская колонна, Румянцевский обелиск и Мраморный мост.

, довольно скромное сооружение в стиле греческого возрождения, известное как Агатовые комнаты и расположенное слева от большого дворца. Известные своим изысканным декором из яшмы, комнаты были спроектированы так, чтобы быть соединенными с Висячими садами, Холодными банями и Галереей Кэмерона (до сих пор хранящей коллекцию бронзовых скульптур) — тремя неоклассическими зданиями, построенными по проекту Кэмерона. По желанию Екатерины, для ее увеселения в Екатерининском парке было возведено немало замечательных сооружений. К ним относятся Голландское Адмиралтейство, Скрипучая пагода, Чесменская колонна, Румянцевский обелиск и Мраморный мост.

После смерти Екатерины в 1796 году дворец был заброшен в пользу Павловского дворца. Последующие монархи предпочитали селиться в соседнем Александровском дворце и, за двумя исключениями, воздерживались от новых пристроек к Екатерининскому дворцу, считая его великолепным памятником богатству Елизаветы и славе Екатерины II. В 1817 году Александр I поручил Василию Стасову переделать некоторые интерьеры бабушкиного дома в стиле ампир. Двадцать лет спустя на месте старой круговой лестницы, ведущей к Дворцовой капелле, была сооружена великолепная Стасовская лестница. К сожалению, большая часть стасовских интерьеров, особенно тех, что относятся к царствованию Николая I, после разрушений, нанесенных немцами во время Великой Отечественной войны, не восстановлены.

Двадцать лет спустя на месте старой круговой лестницы, ведущей к Дворцовой капелле, была сооружена великолепная Стасовская лестница. К сожалению, большая часть стасовских интерьеров, особенно тех, что относятся к царствованию Николая I, после разрушений, нанесенных немцами во время Великой Отечественной войны, не восстановлены.

Когда немецкие войска отступали после блокады Ленинграда, они намеренно разрушили резиденцию, оставив после себя лишь пустую оболочку дворца. Перед Второй мировой войной русским архивистам удалось задокументировать изрядное количество интерьеров, что имело большое значение при реконструкции дворца. Екатерининский дворец — одна из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, и очереди в летние месяцы могут быть пугающими. Все посетители обязаны пройти экскурсию с гидом, которая проводится на русском языке, если иное не оговорено заранее.

Ссылки:

- Википедия

| gif”> | ||

Сводка Екатерининский дворец , расположенный в 17 милях от Санкт-Петербурга, был приобретен Петром Великим в 1708 году для своей любовницы Екатерины, на которой он должен был жениться в 1708 году. именем которого назван дворец. Дворец был разработан на протяжении многих лет, в первую очередь императрицами Анной, Елизаветой и Екатериной II. Разрушенный во время Второй мировой войны, он был впоследствии восстановлен и до сих пор находится на реконструкции. |

Екатерининский дворец расположен в 17 милях (28 км) к югу от Санкт-Петербурга в городе Пушкин, который до 1937 года был известен как Царское Село. Дворец начинался как усадебный дом, который Петр I (Великий) приобрел в 1708 году для своей любовницы, проживавшей там до 1724 года. Ей суждено было выйти замуж за Петра в 1712 году и стать императрицей Екатериной I в 1725 году; именно в ее честь назван дворец.

Дворец начинался как усадебный дом, который Петр I (Великий) приобрел в 1708 году для своей любовницы, проживавшей там до 1724 года. Ей суждено было выйти замуж за Петра в 1712 году и стать императрицей Екатериной I в 1725 году; именно в ее честь назван дворец.

После ее смерти дворец был расширен ее преемницей, императрицей Анной в период с 1730 по 1740 год, а затем императрицей Елизаветой в период с 1741 по 1756 год, после полной перестройки придворным архитектором Бартоломео Франческо Растрелли в стиле барокко. Когда Екатерина II (Великая) стала императрицей в 1762 году, она разработала дворец в стиле рококо, который возник во Франции в начале 18 века. В 1770-е годы Екатерина II продолжала щедро обустраивать дворец с богатыми коллекциями произведений искусства.

В 1820 году он был частично уничтожен пожаром, но восстановлен. После русской революции он стал музеем. Во время Второй мировой войны немецкая армия заняла дворец и в 1944 году, перед отступлением , разрушила его.

Здание, которое мы видим сегодня, было восстановлено после войны.

Здание, которое мы видим сегодня, было восстановлено после войны. Дворец с собственной церковью расположен на красивой территории с хозяйственными постройками, озерами и статуями, разбросанными по территории. Его длина составляет 740 метров, и, как и многие петербургские постройки, снаружи он окрашен в голубой цвет, отделан белым и золотом и украшен множеством статуй и украшений.

Внутри Дворца есть много красивых комнат, в том числе Большой зал или Бальный зал размером 154 х 56 футов с 2 ярусами окон.

Роспись на потолке изображает колоннаду по периметру комнаты и придает ей ощущение трехмерности, расширяя пространство вверх.

За Большим залом находится столовая для придворных, также известная как столовая кавалеров. Что было русским эквивалентом британских рыцарей, которые здесь обедали.

Через парадную лестницу находится Белая парадная столовая. Это был зал для официальных обедов или ужинов императриц, который был устроен с величайшей экстравагантностью.

Это был зал для официальных обедов или ужинов императриц, который был устроен с величайшей экстравагантностью.

Стены парадной белой столовой и их позолоченная резьба придают интерьеру элегантность. Мебель состоит из позолоченных резных стульев. На стенах представлена часть коллекции произведений искусства, посвященная охотничьей тематике. Планировка в зале показывает столовую во время официального ужина. Как это было принято в 18 веке, стол накрыт скатертями со сложными складками и композициями из цветов.

Зеленая столовая создана Екатериной II для великого князя Павла (будущего Павла I) и его первой жены.

Светло-зеленые стены были покрыты белой лепниной, которая создавала рельефный декор. Среди фрагментов классической архитектуры, греческих ваз и виноградных лоз выделяются атлетические фигуры обнаженных юношей и девушек в старинных одеждах. В него также входят медальоны с танцующими амурами и барельефы, изображающие мифологические сюжеты на розовом фоне.

Портретный зал или Галерея была официальной квартирой и занимает почти 100 квадратных метров.

Стены Портретного зала покрыты белоснежным штофом и украшены большими парадными портретами Екатерины I, Анны, Елизаветы и Екатерины Великой. в резных позолоченных рамах. Дверные полотна украшены золоченой резьбой. У них также будут выставлены платья, подобные тому, что носила Элизабет на выставленной картине. После его разрушения во время Второй мировой войны защитники природы воссоздали не только интерьер комнаты, но и большую часть ее обстановки, поскольку у них были фотографии.

Картинный зал — одна из парадных комнат Дворца, спроектированная Растрелли в 1750-х годах. Он занимает примерно 180 квадратных метров и тянется по ширине дворца.

Он занимает примерно 180 квадратных метров и тянется по ширине дворца.

В 18 веке он часто использовался для дипломатических приемов, обедов и концертов. Здесь также проходили собрания или конференции при высоком дворе. Южная и северная стены увешаны произведениями искусства, расположенными в виде гобелена. Основная часть коллекции произведений искусства (112 картин) была приобретена Елизаветой в 1745 году в Праге и Богемии специально для Дворца. Он состоит из произведений западноевропейских мастеров XVII и XVIII веков из разных школ, расположенных по размеру и цвету.

Самая известная комната во дворце – Янтарная комната. Это было начато Фридрихом I Прусским для его дворца в Берлине, хотя оно было незавершенным, когда он умер в 1713 году. Затем работы были остановлены, потому что его преемнику, Фридриху Вильгельму I, не понравилось помещение. Когда Петр Великий посетил его и восхитился комнатой, Фридрих Вильгельм подарил ее Петру, и в 1717 году панно были отправлены в Петербург. Однако, поскольку русские мастера не смогли их собрать, они остались упакованными.

Однако, поскольку русские мастера не смогли их собрать, они остались упакованными.

В 1740 году российская императрица Елизавета попросила янтарь для ремонта комнаты в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, хотя она умерла до того, как он был завершен. Ее преемница Екатерина II приказала перевезти янтарь в свою летнюю резиденцию в Царском Селе. Он был завершен в 1770 году и использовался как кабинет. Во время войны стены пытались покрыть бумагой и марлей, чтобы скрыть янтарь, но во время немецкой оккупации дворца он был ими обнаружен, разобран и вывезен в Германию, где и исчез.

Полномасштабная реконструкция Янтарной комнаты началась в 1980-х годах, когда пришлось заново осваивать техники. Комната была открыта для публики в 2003 году. Она построена из более чем 100 000 идеально подогнанных кусочков янтаря и оценивается примерно в 160 миллионов долларов.

Большая часть дворца была разрушена во время войны и впоследствии была восстановлена и до сих пор перестраивается, тем не менее, это очень впечатляющее здание, как внутри, так и снаружи,

Чтобы увидеть больше фотографий и совершить виртуальную экскурсию по сайту, нажмите на фото ниже.