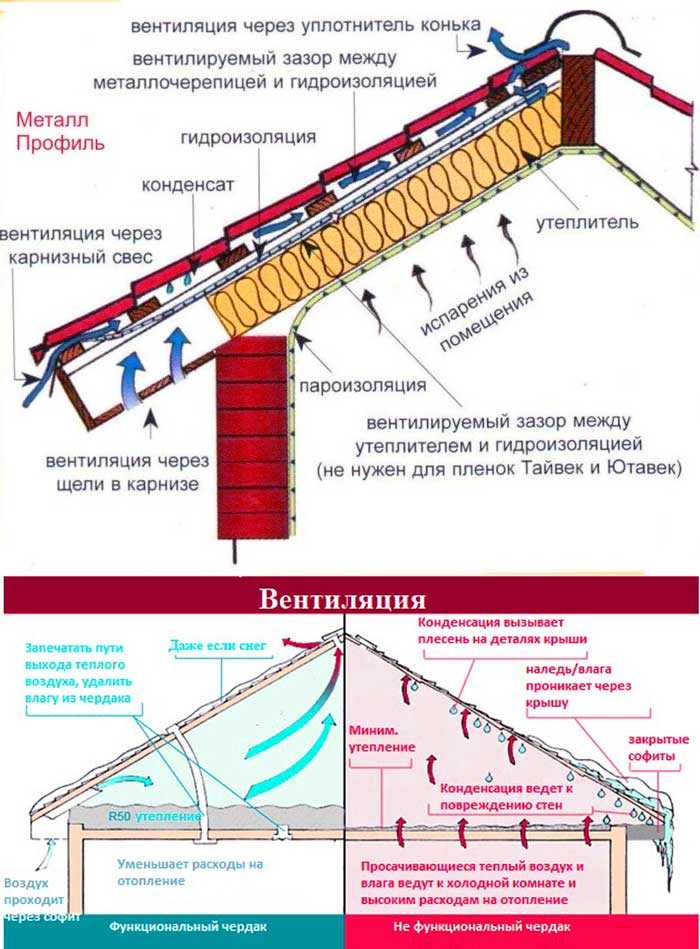

| 8 лет назад | tanya (эксперт Builderclub) Возможно утеплитель сможет подсохнуть, если в помещении при этом будет тепло и достаточно вентиляции. Но это только временно оттянет неизбежные последствия неправильного монтажа кровли. Переделывать ее все равно нужно, выше я уже подробно описывала почему. Конечно, как временная мера до весны, например, можете разрезать пароизоляцию 8. Но если уж Вы до нее дойдете (скорее всего для этого Вам прийдется снимать нижеуложенные слои), то конечно лучше будет ее снять совсем. Если сейчас не получится, то все равно это нужно будет делать весной. Хотя, думаю что эту часть работ можно сделать не привязываясь к погоде, в отличие от замены гидроизоляции, которую лучше делать весной в сухую погоду. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии защитит строение от грибка и плесениНужна ли пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии чердака? Анализируя влияние влаги на деревянные материалы потолка и стен, специалисты пришли к выводу, что конденсация влажного воздуха в холодные месяцы имеет тенденцию к перемещению с внутренней стороны к внешней стороне дома. В конечном итоге древесина загнивает, дом постепенно разрушается. Иногда это усугубляется неправильным применением отделочных материалов во время строительства. В жаркое время возможен обратный процесс, в особенности, если внешняя обшивка сильно нагревается и содержание влаги в воздухе повышенное, тогда происходит обратное движение, теперь уже с внешней стороны. Пароизоляция предназначена удерживать влагу в доме от попадания внутрь стен. Утепление стен и потолка теплоизоляционными материалами будет бесполезным, может и вредным, если они намокнут. Большинство рулонной и листовой изоляции поставляются с пароизоляционным материалом. Тем не менее, случается утечка в местах, где материал стыкуется, или просто по неосторожности порван. Чердачные деревянные перекрытия представляют проблемы для пароизоляцииВ зимнее время нагретый воздух, содержащий влагу, стремится вырваться через деревянное перекрытие наружу. Тогда, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома? Рекомендуют и давно доказано на практике, что пропускать влажный воздух через потолок надо дозировано. Дело в том, что малое количество влаги не нанесет ущерба здоровью людям, если это мансарда. Даже проникнув через перекрытие, влага спустя некоторое время испарится, в вентилируемом чердачном пространстве. Просто создается барьер с частичным пропуском влажного воздуха: одна часть уходит через пароизоляцию, а вторая уйдет по вентиляции, или просто испарится внутри помещения. Вот почему наши предки не заморачивались на обустройстве глухой пароизоляции, а использовали пароизоляцию для потолка в деревянном доме из натуральных материалов. Слой смешанных с глиной сухих опилок пропускал часть влажного пара, влага испарялась быстрее, чем могла бы там накопиться. Такая пароизоляция оставалась сухой. Паровые барьеры, как правило, не требуются в климатических условиях, где температура выше точки замерзания. Достаточно утеплить потолок и стены, затем обшить гипсокартонными плитами, наклеить влагостойкие обои или покрасить акриловыми красками. Проблем с образованием конденсата от проникновения влажного воздуха в деревянные конструкции и утеплитель не будет, потому что температура воздуха в помещении почти не отличается от температуры утеплителя, внешних стен и пола чердака. Для образования конденсата нужна разность температур внутри здания и в утеплителе. В климатических зонах с положительными температурами требование к пароизоляции потолка в деревянном доме не такие строгие. Исключение – помещения с повышенной влажностью: прачечная, ванная, баня. Для таких помещений пароизоляцию заменяют влагостойкими латексными краски, которые дают стенам дышать, не закупоривают их напрочь.Сейчас нет надобности пользоваться старыми приемами пароизоляции для потолка в деревянном доме. По принципу работы они рассеивают влажный воздух и пропускают через мембранную структуру лишь незначительную часть влаги, которая не успев накопиться, быстро испаряется, и утеплитель остается сухим. Чтобы не было проблем с выбором пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии и какой стороной класть – дается инструкция на упаковке или продавец предоставляет такую информацию. Например, трехслойная фольгированная ПВХ пленка должна находиться алюминиевой стороной, обращенной в комнату и создавать барьер между пароизоляцией и утеплителем чердачного перекрытия в такой последовательности, если смотреть на потолок, лежа на диване:

Вот такой слоеный пирог должен получиться. А это схема несколько упрощенного варианта пароизоляции на потолок в деревянном доме. Здесь, снизу лаги нет бруска, а сразу подшит чистовой потолок (ОСП, ДСП, влагостойкая фанера). Пароизоляция скобами крепится к лагам. Класть паропроницаемую влагоизоляционную мембрану или нет, зависит от помещения мансарды: если есть вероятность разлива воды по полу, то – надо. Мембрана устроена так, что удерживает воду, но пропускает воздух, надо только правильно уложить. Есть инструкция, какой стороной, относительно движения потока воздуха, укладывать мембранную пленку. Всегда находите способ вентиляции помещения. Это тоже поможет скорому удалению влажного воздуха. Если обнаружили, что на деревянных конструкциях образуется налет плесени или грибка, немедленно лечите болезнь. Полезное видеоНа видео посмотрим пример монтажа пароизоляции в межэтажном перекрытии: (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Инструкция по правильной укладке пароизоляции на потолокДля предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени. Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении. В каких случаях нужна пароизоляция потолкаУкладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов. Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов. Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка. Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках. В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов. Выбираем пароизолирующий материалПри выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса. Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств: Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации. Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам.

Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку. Как правильно изолировать потолок от конденсата и влагиНесоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно: Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой. Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания. Последовательность работ при укладке пароизоляцииУстановка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях. В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев. Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания. Оценка статьи: Загрузка… Сохранить себе в: Adblockdetector |

Теория ветиляционного и воздушного зазоров

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло – становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну… ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится – углы “разъедутся”. В итоге мы получаем воздушный зазор.

Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло – становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну… ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится – углы “разъедутся”. В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция – это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем “пристенных” Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор – явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию – означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности – лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

- При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора – не делайте его.

- Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.

- Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: “Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам.

Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция – то сделайте вентиляционный, а нет – оставьте воздушный”.

Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция – то сделайте вентиляционный, а нет – оставьте воздушный”. - Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.

- Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.

- А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения.

Последний вариант мне нравится куда больше.

Последний вариант мне нравится куда больше. - Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.

- Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже “кушать хочется”. Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер – это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье есть комментарий. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность

Дмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

Информация об авторских правах ©

Название:

Тип материала:

Автор:

Дата создания:

Дата изменения:

Постоянный адрес этой статьи:

Перепечатка этой статьи на других сайтах:

Цитирование статьи разрешено:

Копирайт на изображения:Все изображения, для которых специально не указан копирайт прямо под изображениями, являются моими собственными. Я разрешаю их использовать только в законных целях где угодно и кому угодно, но запрещаю их изменять каким-либо образом. Кроме того, я не разрешаю использовать изображения, которые изменены кем-то другим. Сравнить изображения и понять, изменено ли оно, можно сравнив его с изображением с этого сайта.

Сравнить изображения и понять, изменено ли оно, можно сравнив его с изображением с этого сайта.

Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник

+7 916 418 5270

Зачем нужно воздушное пространство? – Лучевой барьер AtticFoil™

Перейти к содержимомуПерейти к главному меню

Главная › О лучистом барьере › Зачем требуется воздушное пространство?

Один из самых частых вопросов, которые нам задают, – объяснить, почему именно воздушный зазор необходим для работы лучистого барьера.

Первое, что вы должны полностью понять, это то, что такое лучистое тепло. Лучистое тепло — это форма тепла, которая проходит либо через воздушный зазор, либо через вакуум.

Если вы войдете на кухню и встанете перед духовкой в нескольких футах от нее, вы почувствуете тепло, проходящее через кухню — это лучистое тепло. Теперь, если вы подниметесь и положите руку НА духовку, вы устраните воздушный зазор — теперь у вас, по сути, твердое тело между духовкой и вашей рукой. Тепло, поступающее в вашу руку, является теплопроводностью или кондуктивным тепловым потоком. Используя излучающую барьерную фольгу, фольга может отражать только тепло, которое проходит через воздушный зазор, поэтому возьмите горячую сковороду и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь вы можете почувствовать это лучистое тепло, исходящее от сковороды, верно?

Теперь, если вы подниметесь и положите руку НА духовку, вы устраните воздушный зазор — теперь у вас, по сути, твердое тело между духовкой и вашей рукой. Тепло, поступающее в вашу руку, является теплопроводностью или кондуктивным тепловым потоком. Используя излучающую барьерную фольгу, фольга может отражать только тепло, которое проходит через воздушный зазор, поэтому возьмите горячую сковороду и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь вы можете почувствовать это лучистое тепло, исходящее от сковороды, верно?

Если вы возьмете кусок фольги и плотно натянете его на верхнюю часть сковороды, на расстоянии нескольких дюймов, и положите руку на фольгу, вы почти НЕ почувствуете тепла. отрываясь от этой сковороды. Тепло поднимается, ударяется о фольгу и отражается обратно. Это отражательная способность. Излучающая барьерная фольга имеет коэффициент отражения 97%, в основном она пропускает только около 3% этого тепла.

отрываясь от этой сковороды. Тепло поднимается, ударяется о фольгу и отражается обратно. Это отражательная способность. Излучающая барьерная фольга имеет коэффициент отражения 97%, в основном она пропускает только около 3% этого тепла.

Излучающий барьер AtticFoil · Яйцо на фольге

Если бы вы взяли руку и положили ее прямо поверх фольги, вы бы устранили этот воздушный зазор и вернулись к проводимости. Это тепло будет чрезвычайно эффективно передаваться от сковороды через фольгу к вашей руке. Это точно такие же принципы, которые применяются для установки лучистого барьера в любой сборке. У вас ДОЛЖЕН быть воздушный зазор, чтобы получить желаемое качество излучения или качество отражения, иначе фольга не будет работать как барьер для излучения.

Какой воздушный зазор требуется? Разве изоляция не считается воздушным пространством?

Обычно мы рекомендуем вам иметь воздушный зазор от 1/2″ до 3/4″ для работы лучистого барьера. Воздушные промежутки большего размера тоже хорошо работают — они способствуют вентиляции на фольге и помогают сохранять воздух сухим, а температуру воздуха — более низкой.

Технически изоляция представляет собой твердое тело с большим количеством воздуха, поэтому она НЕ является воздушным зазором. У вас буквально должна быть ПУСТОТА, ничего в воздушном зазоре, кроме самого воздуха. Поэтому, если вы устанавливаете под крышей или в стене, вы должны создать воздушный зазор. Неважно, с какой стороны находится воздушный зазор, фольга будет работать одинаково, независимо от того, использует ли она отражательную или излучательную способность для блокировки теплопередачи.

Нет воздушного зазора = нет теплового излучения = не работает!

Чтобы существовало лучистое тепло, у вас ДОЛЖЕН быть этот воздушный зазор. Если у вас нет этого воздушного зазора, вы НЕ МОЖЕТЕ получить лучистое тепло с научной точки зрения, потому что, если вы соедините два продукта вместе и устраните этот воздушный зазор, у вас будет проводимость или проводящее тепло. Если у вас нет лучистого тепла, вам не нужно устанавливать лучистый барьер — он просто не работает. Надеюсь, это разъясняет, почему воздушный зазор ТРЕБУЕТСЯ каждый раз, когда вы планируете установить какой-либо излучающий барьер.

Если у вас нет этого воздушного зазора, вы НЕ МОЖЕТЕ получить лучистое тепло с научной точки зрения, потому что, если вы соедините два продукта вместе и устраните этот воздушный зазор, у вас будет проводимость или проводящее тепло. Если у вас нет лучистого тепла, вам не нужно устанавливать лучистый барьер — он просто не работает. Надеюсь, это разъясняет, почему воздушный зазор ТРЕБУЕТСЯ каждый раз, когда вы планируете установить какой-либо излучающий барьер.

SmartRate — Демистификация воздушных зазоров

Демистификация воздушных зазоров

Среди оценщиков возникает некоторая путаница, когда дело доходит до понимания роли воздушного зазора в тепловых характеристиках конструкции стены, крыши, потолка или пола.

Воздушные промежутки существуют во многих строительных элементах из-за того, как мы строим, и могут обеспечить небольшое улучшение тепловых характеристик здания, незначительное улучшение или отсутствие улучшения вообще.

Чтобы воздушный зазор улучшал тепловые характеристики строительного элемента, необходимо добавить поверхность с низким коэффициентом излучения (блестящая алюминиевая фольга) с одной или обеих сторон воздушного зазора. Без добавления поверхностей из фольги значение R неотражающего воздушного зазора мало (R0,16). Добавление фольги к строительному элементу также может обеспечить пароизоляцию для контроля конденсации при правильной установке.

Без добавления поверхностей из фольги значение R неотражающего воздушного зазора мало (R0,16). Добавление фольги к строительному элементу также может обеспечить пароизоляцию для контроля конденсации при правильной установке.

Однако, если фольга установлена в строительный элемент без соответствующего воздушного зазора, это не принесет пользы или обеспечит лишь небольшое дополнительное преимущество, если облицовка фольгой является частью сэндвич-продукта из пенопласта или пузырьков.

Во-первых, давайте посмотрим на науку, стоящую за воздушным зазором.

Следующая выдержка взята из краткого курса по оценке тепловых характеристик зданий (жилых помещений), учебных заметок для оценщиков доктора Хольгера Уиллрата из Solar Logic.

«Излучательная составляющая теплопередачи через воздушный зазор зависит от коэффициента излучения поверхностей с обеих сторон, но в остальном не зависит от ширины зазора. Когда одна или обе поверхности имеют низкий коэффициент излучения, поток тепла через зазор значительно снижается.

Сопротивление проводимости/конвекции неподвижного воздуха увеличивается по мере увеличения ширины зазора примерно до 30 мм, после чего остается почти постоянным. Когда воздушные пространства проветриваются или воздух вынужден циркулировать или перемещаться по пространству, передача тепла за счет конвекции становится доминирующим фактором. Таким образом, комбинированный теплообмен через воздушных пространств изменяется нелинейно с расстоянием.

Теплопроводность и излучение не зависят от угла наклона поверхностей. Из-за эффекта плавучести при конвекционной теплопередаче в жидкостях поток тепла вверх всегда будет больше, чем поток тепла вниз. Таким образом, помимо горизонтального теплового потока через вертикальные полости, воздушные промежутки получают как R до и R до ».

Принципы и основные взаимосвязи, используемые в программных инструментах NatHERS, получены из экспериментальных данных Робинсона и Паулича.

Но что это означает для оценщика или проектировщика зданий?

Воздушные зазоры имеют тепловое сопротивление тепловому потоку, которое представлено значением R, при этом оптимальное или наилучшее значение R достигается для зазора 30 мм. Более широкие воздушные зазоры не обеспечивают более высоких значений R. Чтобы достичь более высоких общих значений R, в строительный элемент необходимо включить несколько воздушных зазоров, что во многих случаях нецелесообразно. Как правило, вертикальные воздушные зазоры в стенах имеют одинаковый тепловой поток внутрь и наружу. Тепловой поток через воздушные зазоры, связанные с полами, потолками или элементами крыши, будет иметь R-значения, которые больше вниз, чем вверх.

Значение R, достигаемое за счет воздушного зазора, зависит от коэффициента излучения поверхностей по обе стороны от зазора. Тип поверхности определяет значение эмиттанса, используемое для расчета R-значения воздушного зазора.

Поверхности с высоким коэффициентом излучения практически не имеют сопротивления тепловому потоку, в результате чего воздушный зазор имеет низкое R-значение.

Поверхности с низким коэффициентом излучения на одной или обеих сторонах воздушного зазора приводят к образованию воздушных зазоров с более высокими R-значениями. Поверхности фольги имеют низкий коэффициент излучения и моделируются в инструментах NatHERS с коэффициентом излучения 0,05. Антибликовая фольга имеет средний коэффициент излучения и моделируется в инструментах NatHERS с коэффициентом излучения 0,4. Все остальные поверхности считаются в соответствии с NatHERS имеющими высокий коэффициент излучения 0,9..

Давайте посмотрим на некоторые примеры R-значений стен из листов FC с и без утепления и дополнительной объемной изоляцией.

Стена из листового проката FC — без насыпи — общее значение R = R0,40

Стена из листового проката C – добавлено ограждение – Общее значение R = R0,84

Стена из листового проката FC – добавлено обшивка и объемная изоляция R1,5 – Общая стоимость R = R1,74

Создание воздушных зазоров в строительном элементе обеспечивает некоторое улучшение тепловых характеристик здания, но их самих по себе часто недостаточно для обеспечения требуемых характеристик.

Остановить это движение влаги полной закупоркой потолка и стен – плохое решение. Так поступать нельзя!

Остановить это движение влаги полной закупоркой потолка и стен – плохое решение. Так поступать нельзя! К тому же, служила еще и утеплителем.

К тому же, служила еще и утеплителем. Ест материалы и утеплители, которые легко и быстро устанавливают.

Ест материалы и утеплители, которые легко и быстро устанавливают.

Вызывайте специалиста или определяйте причину сами, но действовать надо незамедлительно.

Вызывайте специалиста или определяйте причину сами, но действовать надо незамедлительно.

Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

Ворсистая сторона должна быть установлена наружу. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит! Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;

Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;

Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция – то сделайте вентиляционный, а нет – оставьте воздушный”.

Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция – то сделайте вентиляционный, а нет – оставьте воздушный”. Последний вариант мне нравится куда больше.

Последний вариант мне нравится куда больше.