Зазор между утеплителем и гидроизоляцией на кровле

Содержание

- Содержание

- Видео-мануал по монтажу проходного элемента кровельной вентиляции ↑

- Из каких слоев должна складываться система вентиляции кровли ↑

- Какие законы физики следует учитывать при монтаже вентиляции ↑

- Ошибки использования пароизоляционных и гидроизоляционных пленок ↑

- Ошибки в системе вентиляции, созданной без учета кровельного материала ↑

- Кровли из металлочерепицы или еврошифера ↑

- Кровли из мягкой черепицы ↑

- Материалы для утепления скатной кровли

- Толщина слоя минеральной ваты и ее защита от пара

- Необходимость в дополнительной обрешетке

- Размеры брусьев и конструкция

- Подготовка стропил и вент. зазора

- Размещение утеплительных плит

- Заключительное

Несмотря на ажиотаж вокруг некоторых кровельных материалов, на уют и тепло в доме влияют не столько они, сколько грамотный монтаж крыши. Если строительство вели профессионально, соблюдая существующие нормативы, то любое покрытие будет надежной преградой сюрпризам природы, будь-то дешевый шифер или дорогая металлочерепица, а вся кровельная конструкция сбережет тепло в доме и устранит лишнюю влагу. А вот наличие конденсата, повышенной влажности «намекает» на то, что не все с вашей кровлей гладко. Ну а если конкретнее: при монтаже была неправильно создана вентиляция крыши (если она вообще создавалась!).

А вот наличие конденсата, повышенной влажности «намекает» на то, что не все с вашей кровлей гладко. Ну а если конкретнее: при монтаже была неправильно создана вентиляция крыши (если она вообще создавалась!).

Содержание

Видео-мануал по монтажу проходного элемента кровельной вентиляции ↑

И причин тут несколько: либо кровлю крыли непрофессионалы, либо неправильно были применены пароизоляционные или гидроизоляционные пленки, либо система вентиляции создавалась без учета типа кровельного покрытия. Итог один: придется разбирать кровельный пирог и монтировать заново.

Из каких слоев должна складываться система вентиляции кровли ↑

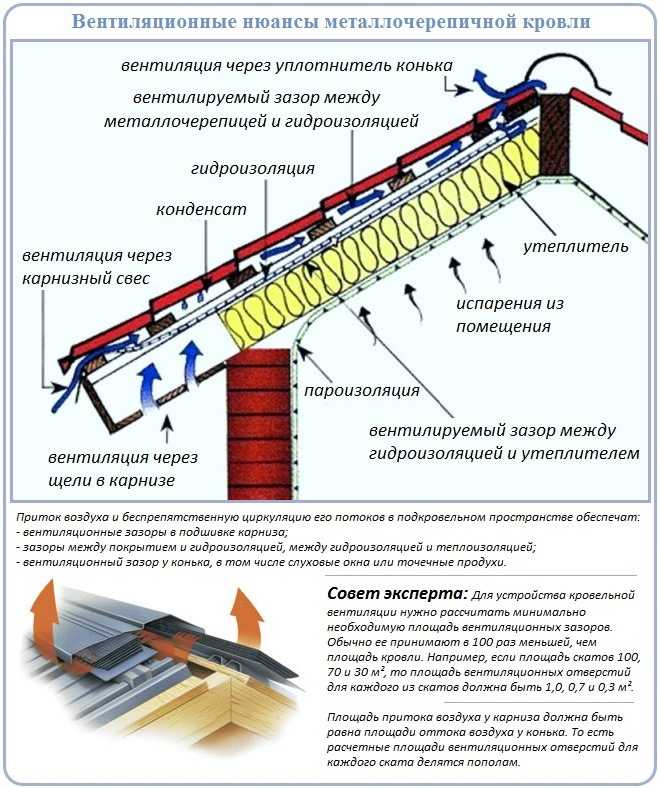

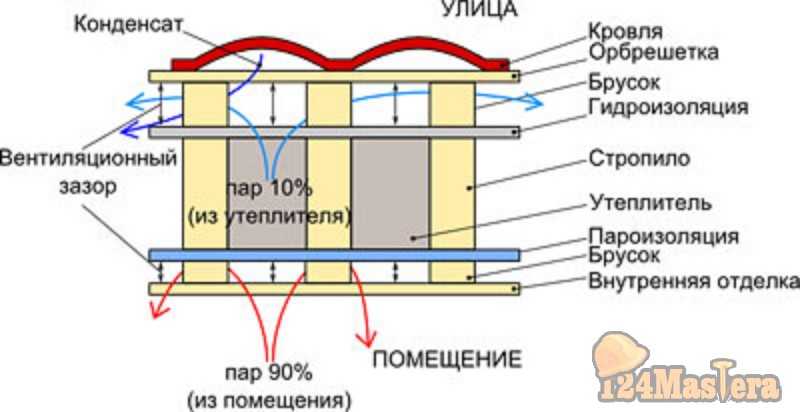

Кровельная вентиляция состоит из трех компонентов, причем, у каждого – своя функция:

- Вентиляция между кровельным покрытием и слоем гидроизоляции. Ее задача – вывести из кровли конденсат, который образуется на тыльной стороне покрытия.

- Вентиляция между гидроизоляцией и утеплителем. Она нужна, чтобы влага, попавшая в утеплитель из воздуха, имела возможность покинуть кровлю.

Если этот слой не создали, утеплитель может напитать воды в результате протечек крыши или в сезон дождей и перестать выполнять функции теплоизолятора.

Если этот слой не создали, утеплитель может напитать воды в результате протечек крыши или в сезон дождей и перестать выполнять функции теплоизолятора. - Вентиляция внутреннего подкровельного пространства. Этот слой отвечает за вывод паров из помещений и не дает им оседать в виде конденсата на внутренней стороне кровли.

Какие законы физики следует учитывать при монтаже вентиляции ↑

В кровельный пирог будут с обеих сторон просачиваться пар и вода. Система вентиляции должна либо не допустить этого, либо в случае попадания дать возможность влаге выветриться. При этом следует помнить: пар идет не перпендикулярно вверх, а слегка отклоняясь в сторону. Вода не идет перпендикулярно вниз, а тоже немного отклоняется.

Вот это отклонение как раз не всегда учитывают, формируя кровельный пирог, и допускают следующие ошибки монтажа:

- Когда стелют пароизоляционную пленку, не проклеивают стыки клейкой лентой для герметичности, а просто укладывают рулоны внахлест.

Пар обязательно находит щели между полотнами и проходит через них в слой утеплителя.

Пар обязательно находит щели между полотнами и проходит через них в слой утеплителя.В расчетах это выглядит так: за сутки на 1 кв.м. площади в утеплитель проникнет 1 грамм пара. Если площадь кровли 100 кв.м., то общее количество будет равно 100 грамм. Через 100 дней в утеплителе уже накопится десятилитровое ведро воды. За год уже будет три ведра. Так что через пару лет ваш кровельный пирог не только перестанет сохранять тепло, но покроется грибком, конденсатом и прочими прелестями, которые вызывает лишняя влага.

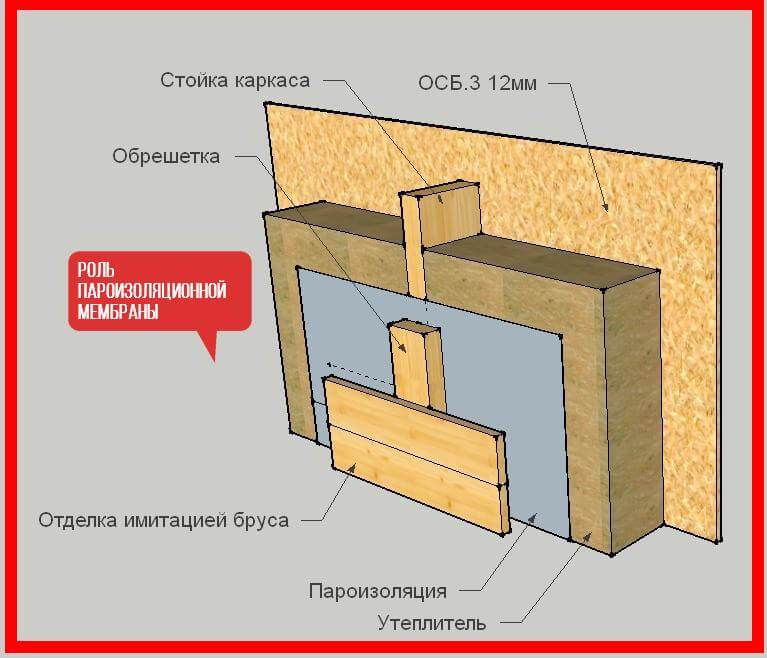

Ошибки использования пароизоляционных и гидроизоляционных пленок ↑

Даже при создании в кровельном пироге всех необходимых воздушных зазоров, вентиляция не сможет выветривать всю влагу, если были неправильно уложены гидроизоляционные или пароизоляционные пленки. Их часто путают из-за внешнего сходства. Но у этих пленок разные задачи, и, соответственно, абсолютно непохожая структура.

Рассмотрим, какие проблемы «свалятся» на голову хозяина, который перепутал назначение изоляционных материалов:

- Если постелили пароизоляционную пленку вместо гидроизоляционной.

Пароизоляционная пленка полностью исключает попадание влаги с обеих сторон. Если ее застелить поверх утеплителя, то попавшая из воздуха в теплоизоляционный материал влага (а она будет обязательно попадать, особенно в сезоны повышенной влажности!) так в нем и останется, потому что не найдет выхода. В итоге с каждым годом утеплитель будет все больше увлажняться, пока, наконец, не утратит свои свойства окончательно, а хозяева столкнутся с высокими теплопотерями.

Пароизоляционная пленка полностью исключает попадание влаги с обеих сторон. Если ее застелить поверх утеплителя, то попавшая из воздуха в теплоизоляционный материал влага (а она будет обязательно попадать, особенно в сезоны повышенной влажности!) так в нем и останется, потому что не найдет выхода. В итоге с каждым годом утеплитель будет все больше увлажняться, пока, наконец, не утратит свои свойства окончательно, а хозяева столкнутся с высокими теплопотерями. - Если постелили гидроизоляционную пленку вместо пароизоляционной. У гидроизоляционных пленок (их еще называют диффузионными мембранами) особые свойства: одна сторона их «дышит», а вторая – водонепроницаема. Их стелют под кровельным покрытием, поворачивая дышащей стороной к теплоизоляционному слою. При этом между слоями должна оставаться вентиляционная отдушина. Тогда влага из утеплителя частично выйдет через воздушную прослойку, а остальная просочится через воронкообразные отверстия пленки под кровлю и улетучится. Если же через кровельное покрытие случайно попадет вода (в результате протечек, через щели и пр.

), то она осядет на пленке, а глубже пройти не сможет. И тем же способом, что и влага из утеплителя, отправится восвояси.

), то она осядет на пленке, а глубже пройти не сможет. И тем же способом, что и влага из утеплителя, отправится восвояси.

При монтаже гидроизоляционной пленки наоборот, т.е. «дышащей стороной» от утеплителя, вода и влага, попавшие снаружи, преспокойно зайдут по воронкам в утеплитель, а выбраться оттуда уже не смогут. В результате вся конструкция кровельного пирога теряет смысл.

Еще вариант, когда вместо пароизоляционной пленки стелют гидроизоляционную. Если расположить ее воронками внутрь дома, то весь пар моментально просочится в утеплитель, если наоборот, то влага из утеплителя будет возвращаться обратно в подкровельное пространство, хотя и не сильно.

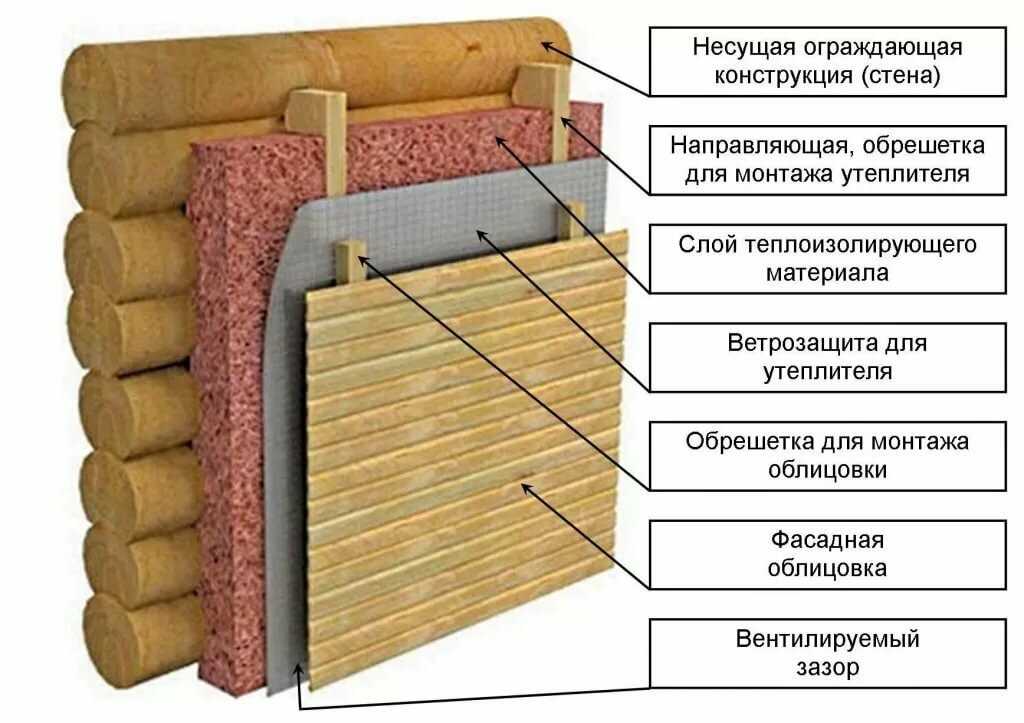

Ошибки в системе вентиляции, созданной без учета кровельного материала ↑

Кровли из металлочерепицы или еврошифера ↑

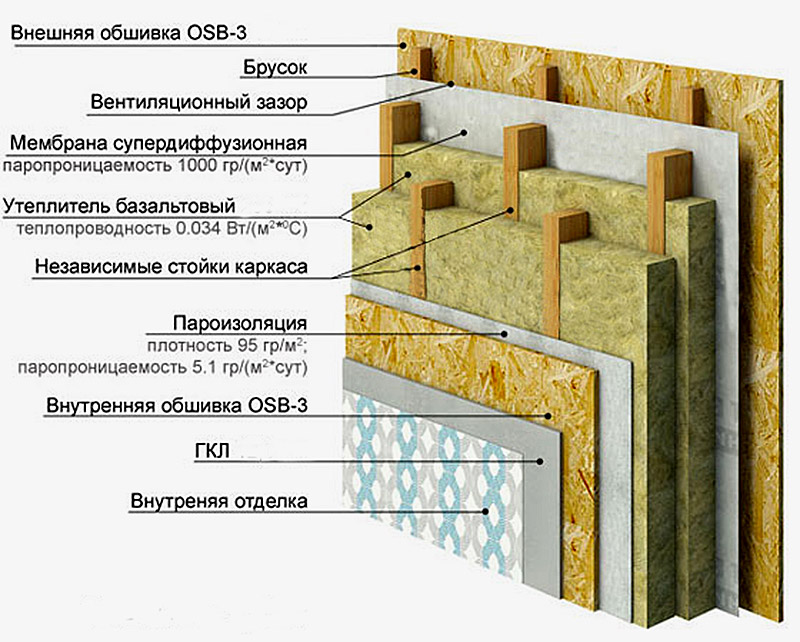

Некоторые хозяева по незнанию создают не столько вентиляционных слоев в пироге, сколько требует определенное кровельное покрытие. К примеру, металлочерепица, еврошифер боятся выпадения конденсата на тыльной стороне, поэтому между ними и гидроизоляционным слоем обязательно предусматривают вентиляционный зазор. Т.е. набивают не сплошную обрешетку, а брусковую, оставляя промежутки для хождения воздуха. Если вода попадет снаружи под крышу, то с помощью этого слоя вентиляции сможет улетучиться через конек.

Т.е. набивают не сплошную обрешетку, а брусковую, оставляя промежутки для хождения воздуха. Если вода попадет снаружи под крышу, то с помощью этого слоя вентиляции сможет улетучиться через конек.

При этом в качестве гидроизоляции используют антиконденсатные пленки, которые не выпускают пары из утеплителя под крышу, тем самым избавляя кровельное покрытие от дополнительного конденсата. Но тут второй момент: а куда будет уходить влага из теплоизоляционного материала, если ее не выпустить под крышу? Для этого создают второй слой вентиляции, оставляя воздушную “подушку” между утеплителем и антиконденсатной пленкой.

Нельзя стелить в качестве гидроизоляции диффузионные и супердиффузионные мембраны, потому что они созданы для пропускания пара под крышу, а в таких кровлях это чревато коррозией металлочерепицы.

Только правильно созданная вентилируемая кровля будет держать тепло и выводить избыток влаги из дома.

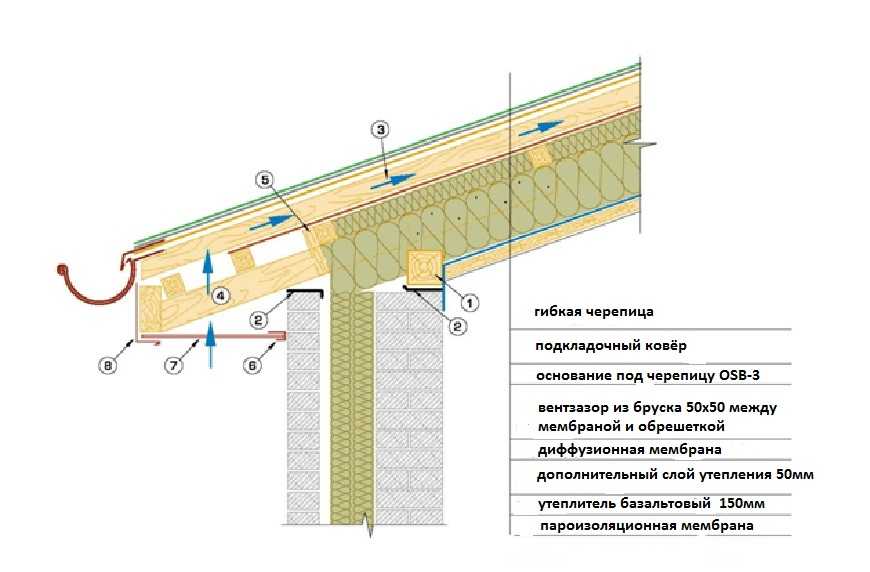

Кровли из мягкой черепицы ↑

А эти кровли не боятся конденсата, поэтому не требуют серьезного воздушного зазора между покрытием и гидроизоляцией. Под них монтируют сплошную обрешетку из фанеры, досок и пр. Материалы из дерева сами хорошо пропускают воздух, поэтому естественная вентиляция будет работать в любом случае.

Под них монтируют сплошную обрешетку из фанеры, досок и пр. Материалы из дерева сами хорошо пропускают воздух, поэтому естественная вентиляция будет работать в любом случае.

Создание воздушной прослойки между гидроизоляцией и утеплителем будет зависеть от того, какую пленку вы выберете:

- В мягких кровлях антиконденсатные пленки не стелют. Здесь применяют диффузионные мембраны. Но чтобы воронки не закупоривались частичками утеплителя, воздушная прослойка должна оставляться.

- Если же вы планируете стелить супердиффузионную мембрану, то ей воздушный зазор не нужен. Уровень прохождения влаги высок и позволяет обходиться без вентиляционной прослойки. Такую мембрану стелют сразу на теплоизоляционный материал.

Создав все необходимые вентиляционные зазоры, следует помнить, что пар будет стремиться вверх, а вода вниз только тогда, когда есть движение воздуха. Не забывайте сделать вентилируемую подшивку, а на верхнем крае кровли или на коньке смонтировать аэраторы. Иначе вентилироваться как следует крыша не будет.

Иначе вентилироваться как следует крыша не будет.

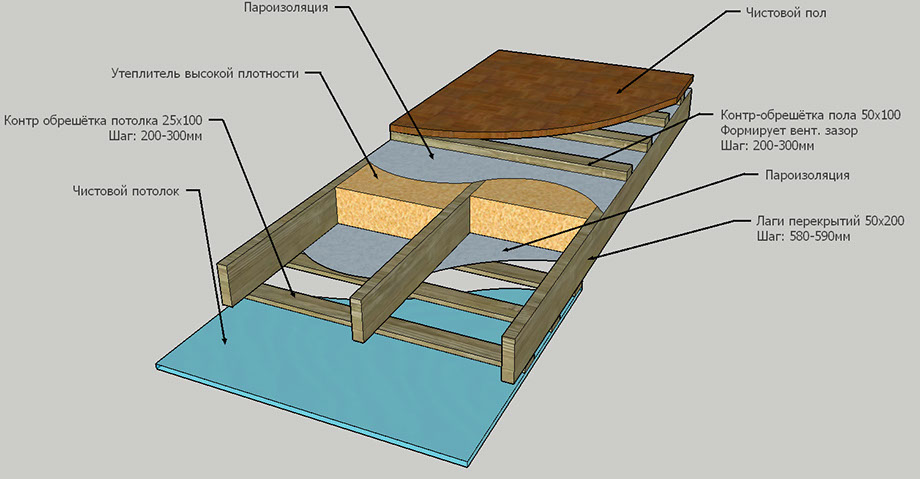

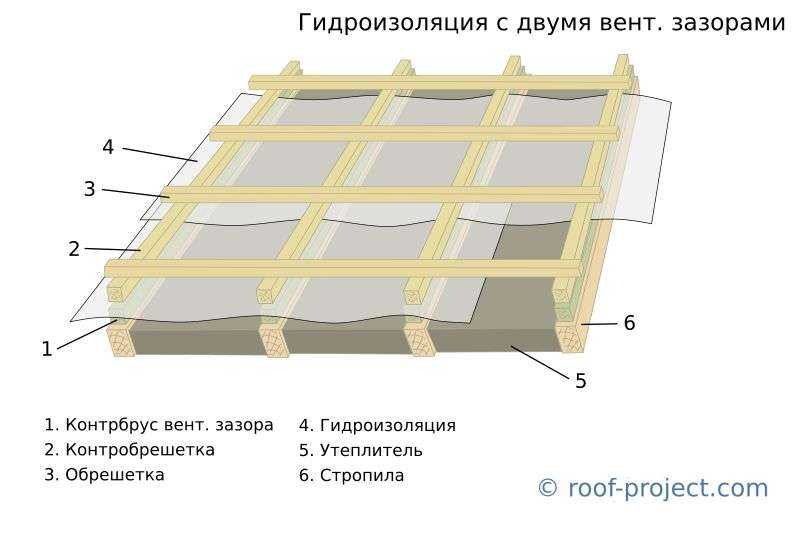

В соответствии с технологическими нормами, для избегания накопления конденсата и намокания элементов кровельного «пирога», при обустройстве крыши рекомендуется выполнять вентиляционные зазоры. В идеальном случае их должно быть три:

- в карнизе для притока наружного воздуха;

- между слоем утеплителя и кровлей;

- в самой высокой точке крыши (примыкание или конек).

Наиболее популярным материалом для утепления кровли является минеральная вата: она доступна по цене, удобна в укладке, хорошо сохраняет тепло. Но этот материал обладает одним недостатком: впитывает влагу и при намокании теряет теплоизоляционные свойства. В процессе высыхания влага конденсируется уже на поверхности самого утеплителя и начинает воздействовать на все незащищенные элементы кровли. В результате происходит гниение стропильной системы и обрешетки, порча кровельного покрытия, порча внутренней отделки мансардного помещения и другие неприятные последствия.

Именно поэтому при утеплении крыши очень важно предусмотреть вентзазоры, необходимые для эффективного проветривания и отвода водяных паров. Помимо конструктивных зазоров, в процессе утепления создаются промежутки между слоями кровельного пирога.

Правильно выполненное утепление включает:

- Слой гидроизоляционной пленки или мембраны, уложенной по обрешетке. Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.

- Слой утеплителя – минеральной ваты, стекловолокнистых или полимерных материалов.

- Слой пароизоляции, уложенный вплотную к утеплителю. Пароизоляционные пленки создают барьер для образующихся во внутренних помещениях водяных паров и не пропускают их к элементам кровли.

Правильное утепление крыши с вентиляционными зазорами обеспечит высокий уровень теплоизоляции, защиту кровельной конструкции от негативных воздействий и комфортную эксплуатацию дома в целом.

Желание сэкономить: «зазорно» это или нет

Так делать зазоры или в каких-то случаях можно обойтись без них? Стоить экономить на вентиляции кровли или она и так прослужит сотни лет, как в старину?

Ответ на эти вопросы зависит от условий эксплуатации дома. В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.

Но часто бывает, что постройка на зиму консервируется и служит, по сути, просто холодным хранилищем, с внутренними температурами близкими к наружным. Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.

Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.

Как видите, мы стремимся быть честными. Мы хотим (и любим) строить дома в соответствии с технологическими нормами и правилами, которые подчас довольно затратны. Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.

Обращайтесь за консультациями к специалистам ТопсХаус, мы найдем общий язык.

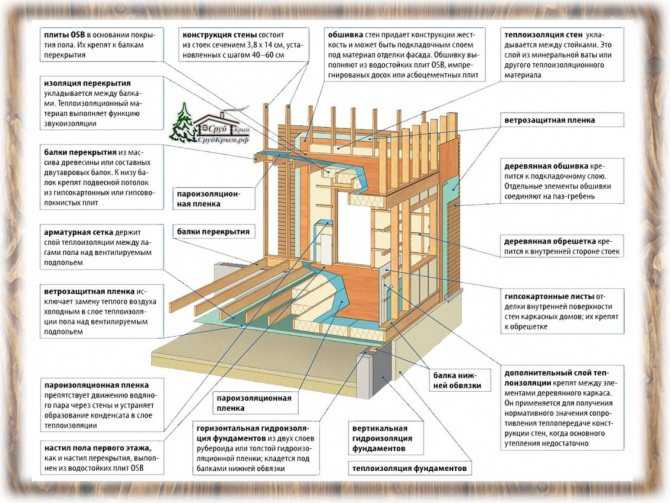

Утеплением скатной кровли можно превратить чердак дома в жилое помещение. Для создания мансардного этажа нужно предусмотреть установку окон, проведение электроэнергии и отопления, возможно водопровода и канализации.

Главным действием, которое сделает проживание на мансардном этаже реальностью, станет утепление скатной кровли. Причем, это должно быть сделано правильно, безошибочно, без лишней экономии на утеплителе и парорегулирующих материалах.

Причем, это должно быть сделано правильно, безошибочно, без лишней экономии на утеплителе и парорегулирующих материалах.

Материалы для утепления скатной кровли

В основном для утепления скатной кровли используется минеральная вата, уложенная между стропил. Ее главный недостаток — возможность увлажнятся вследствие конденсации пара, и в результате протечки воды из кровли. Это устраняется путем обустройства преград для влаги и организацией надежной вентиляции утеплителя.

Пенопласт и пенополистирол экструдированный для утепления скатной кровли применяется реже, потому что они опасны при пожаре. Эти утеплители нужно закрыть слоем несгораемой песчано-цементной отделки (гипсокартона) не менее 3 см, что малоприемлемо. Полное перекрытие стропил пенопластом вызывает прение древесины, вследствие нарушения парообмена.

Рекомендуется следовать общей тенденции и применить для утепления скатной кровли минеральную вату.

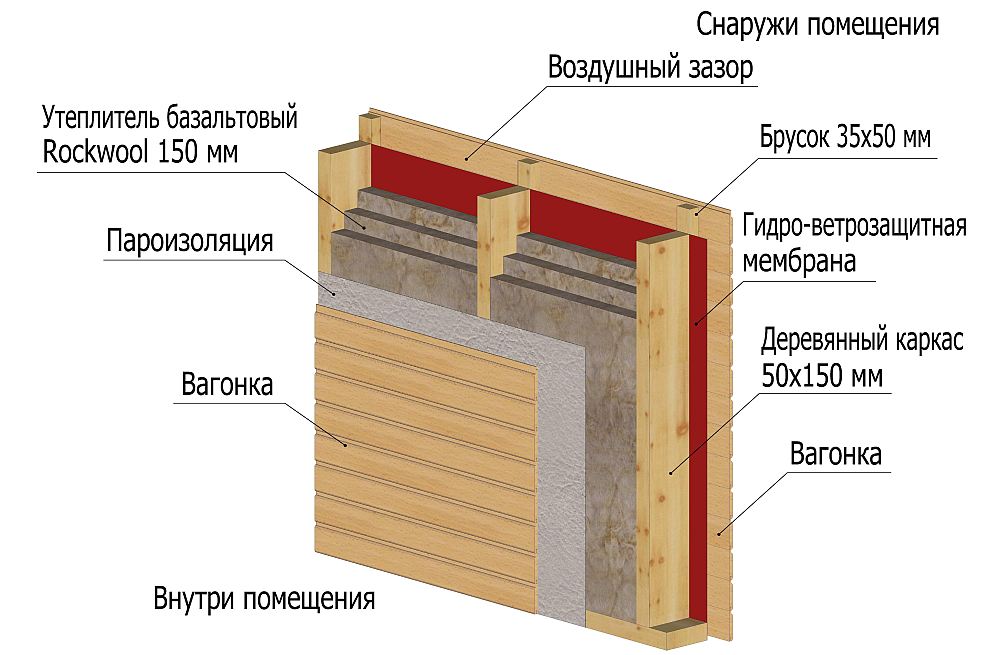

Толщина слоя минеральной ваты и ее защита от пара

Для различного климата потребуется своя толщина утеплителя. Не вдаваясь в подробности выбора оптимальной толщины утеплителя согласно нормативам, можно сказать, что для теплых регионов будет достаточно 20 см минеральной ваты для утепления скатной кровли. Умеренный климат — 25 см, чуть севернее — 30 см, холодный климат — 35 см.

Не вдаваясь в подробности выбора оптимальной толщины утеплителя согласно нормативам, можно сказать, что для теплых регионов будет достаточно 20 см минеральной ваты для утепления скатной кровли. Умеренный климат — 25 см, чуть севернее — 30 см, холодный климат — 35 см.

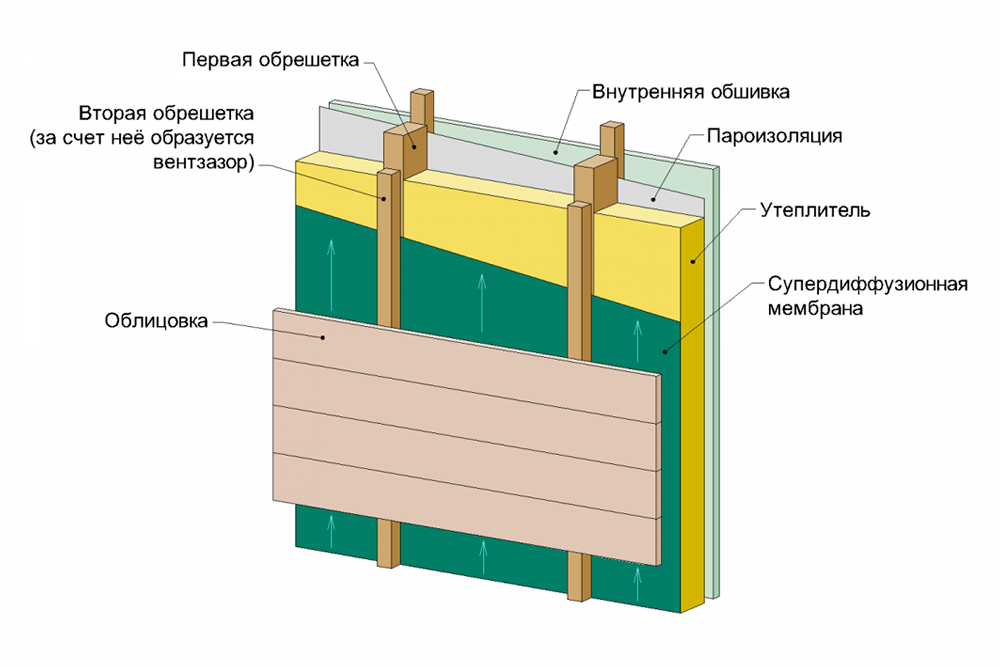

Со стороны помещения слой минеральной ваты в скатной кровле должен быть огражден надежной пароизоляцией. Применяется полипропиленовая мембрана (пленка), которая крепится к стропилам с их нижней стороны. Полиэтилен менее прочный и долговечный.

Сверху на слой утеплителя накладывается пародиффузионная мембрана — специальный материал, который удерживает воду, но легко пропускает пар (паропроницаемость более 1000 гр/мкв сут). Собственно она представляет собой плотный материал, но с мельчайшей перфорацией.

Помимо защиты от проникновения воды со стороны кровли, диффузная мембрана защищает окружающую среду от разноса волокон минеральной ваты.

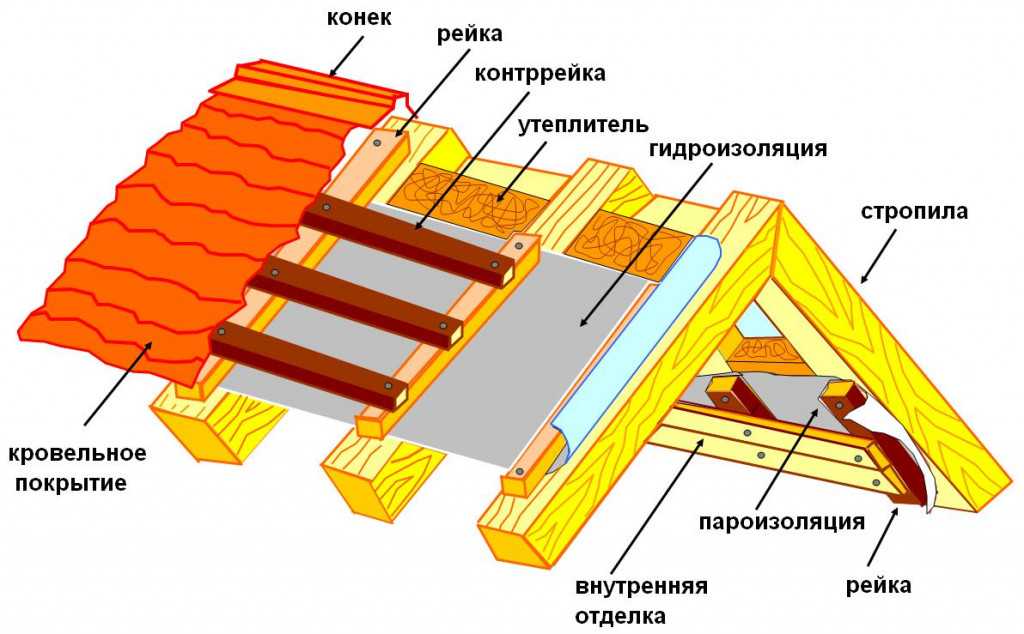

Необходимость в дополнительной обрешетке

Между гидроизоляцией кровли и диффузионной мембраной должен остаться вентиляционный зазор толщиной 3 см и больше. Естественно, что необходимая толщина минеральной ваты с вент. зазором не может поместиться между стропилами. Поэтому делается контробрешетки — набиваются дополнительные брусья, лежащие как поперек, так и вдоль стропил.

Естественно, что необходимая толщина минеральной ваты с вент. зазором не может поместиться между стропилами. Поэтому делается контробрешетки — набиваются дополнительные брусья, лежащие как поперек, так и вдоль стропил.

Как лучше и выгоднее сделать контробрешетку в каждом конкретном случае — необходимо решать на месте. Если кровельное покрытие уже уложено, возможно выгодней все работы выполнять изнутри, с созданием высокой внутренней контробрешетки, несмотря на значительное уменьшение подкровельного пространства.

Размеры брусьев и конструкция

В большинстве случаев высота стропил составляет 15 — 17 см, поэтому: сверху по стропилам (над диффузной мембраной) набивают брус толщиной 3 — 5 см, который и формирует вент. зазор. На брус укладывается необходимая обшивка, гидроизоляция и крепится кровельное покрытие.

Снизу к стропилам прибивается поперечный брус толщиной 8 — 10 см,

между которым укладывается дополнительный слой минеральной ваты закрывающий сами стропила. На эту обрешетку крепится сверху пароизоляция, которая прижимается внутренней отделкой мансарды.

На эту обрешетку крепится сверху пароизоляция, которая прижимается внутренней отделкой мансарды.

Стропила – значительные мостики холода. При утеплении скатной кровли в любом случае рекомендуется их закрывать дополнительным слоем утеплителя.

Возможны варианты смещения толщины дополнительной обрешетки внутрь или наружу в зависимости от конструкции дома и желания владельцев (проектных решений).

Недопустимо уменьшать толщину утеплителя, это скажется на комфорте, стоимости отопления и кондеционирования. С уменьшенным слоем теплоизояция потеряет свою экономическую целесообразность.

Подготовка стропил и вент. зазора

Остановимся на главных вопросах монтажа и утепления скатной кровли.

Стропильная система, брусья контробрешетки должны быть обработаны составами против биологического поражения. Если такая обработка не была произведена заранее, нужно провести ее прямо на кровле.

Окна врезаются в кровлю между стропил по особенной технологии. Монтаж окон в скатной кровле осуществляется специалистами продающей организации. Важно обеспечить плотную стыковку периметра рамы с диффузной мембраной и утеплителем. Должна сохранятся возможность воздуху огибать окна и двигаться в вентиляционных зазорах.

Важно обеспечить плотную стыковку периметра рамы с диффузной мембраной и утеплителем. Должна сохранятся возможность воздуху огибать окна и двигаться в вентиляционных зазорах.

Поверху стропил укладывается пародиффузионная мембрана. Отдельные полосы внахлест скрепляются скотчем (поперек стропил). Мембрана прижимается брусами для вент. зазора, которые прибиваются гвоздями с шагом в 30 см, сверху монтируются слои непосредственно кровли.

Размещение утеплительных плит

Вентиляционный зазор должен быть открытым снизу и сверху, чтобы по нему беспрепятственно двигался воздух. Поэтому под коньком в гидроизоляции делается промежуток шириной не менее 5 см для выхода воздуха.

Минераловатный материал вставляется между стропил исключительно враспор, он должен быть шире, чем пространство на 1 — 2 см. Щели не допускаются, так как в этом месте возникнет продувка слоя с большой утечкой тепла — конвекционное движение воздуха.

Все работы с минеральной ватой нужно производить пользуясь средствами индивидуальной защиты. Обязательны очки, респиратор, длинные перчатки и плотная одежда. Что бы куски, вредные волокна минеральной ваты не засорили здание, полы в месте работы накрываются полиэтиленовой пленкой, которую легко убрать вместе с обрезками….

Обязательны очки, респиратор, длинные перчатки и плотная одежда. Что бы куски, вредные волокна минеральной ваты не засорили здание, полы в месте работы накрываются полиэтиленовой пленкой, которую легко убрать вместе с обрезками….

h4]Установка брусьев, изолятора по пару и отделки[/h4]

По нижним граням стропил шурупами крепятся брусья поперечной контробрешетки. Расстоянием между ними выбирается по шагу крепления внутренней отделки, но обычно по центрам — 600 мм, что также соответствует плотной укладке минераловатного слоя.

Пароизоляция накладывается полосами, крепится скобами степлера к деревянным брусьям. Отдельные полосы кладутся внахлест на 15 см и тщательно скрепляются скотчем. Места примыканий пароизоляции к металлическим конструкциям заклеиваются скотчем. Создается непроницаемая для воздуха оболочка минеральной ваты со стороны помещения.

Поверх пароизоляции к поперечным брускам крепится отделочные элементы мансарды. Обычно под скатной кровлей используются гипсократонные листы, с последующей шпаклевкой, покраской, или наклейкой обоев…

Заключительное

Выполнить самостоятельно утепление скатной кровли, кроме установки окон, возможно. При этом вероятно будет меньше ошибок, чем если бы работы выполняли наемные специалисты. При утеплении скатной кровли наличие щелей в слоях пароизоляции, утепления, ветрозащиты не допускается. Т.к. в случае накопления воды в слое утеплителя возникнет угроза скорейшего выхода из строя стропил.

При этом вероятно будет меньше ошибок, чем если бы работы выполняли наемные специалисты. При утеплении скатной кровли наличие щелей в слоях пароизоляции, утепления, ветрозащиты не допускается. Т.к. в случае накопления воды в слое утеплителя возникнет угроза скорейшего выхода из строя стропил.

При малейших признаках увлажнения на мансарде необходимо выяснить причину произошедшего — возможно есть подтекание со стороны крыши, или не работает вент. зазор, нарушена пароизоляция…. Нарушения нужно устранять в кратчайший срок, не допуская обширного намокания утеплителя.

Особенности утепления крыш с вентзазором и без

В соответствии с технологическими нормами, для избегания накопления конденсата и намокания элементов кровельного «пирога», при обустройстве крыши рекомендуется выполнять вентиляционные зазоры. В идеальном случае их должно быть три:

- в карнизе для притока наружного воздуха;

- между слоем утеплителя и кровлей;

-

в самой высокой точке крыши (примыкание или конек).

Наиболее популярным материалом для утепления кровли является минеральная вата: она доступна по цене, удобна в укладке, хорошо сохраняет тепло. Но этот материал обладает одним недостатком: впитывает влагу и при намокании теряет теплоизоляционные свойства. В процессе высыхания влага конденсируется уже на поверхности самого утеплителя и начинает воздействовать на все незащищенные элементы кровли. В результате происходит гниение стропильной системы и обрешетки, порча кровельного покрытия, порча внутренней отделки мансардного помещения и другие неприятные последствия.

Именно поэтому при утеплении крыши очень важно предусмотреть вентзазоры, необходимые для эффективного проветривания и отвода водяных паров. Помимо конструктивных зазоров, в процессе утепления создаются промежутки между слоями кровельного пирога.

Правильно выполненное утепление включает:

- Слой гидроизоляционной пленки или мембраны, уложенной по обрешетке.

Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.

Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают. - Слой утеплителя – минеральной ваты, стекловолокнистых или полимерных материалов.

- Слой пароизоляции, уложенный вплотную к утеплителю. Пароизоляционные пленки создают барьер для образующихся во внутренних помещениях водяных паров и не пропускают их к элементам кровли.

Правильное утепление крыши с вентиляционными зазорами обеспечит высокий уровень теплоизоляции, защиту кровельной конструкции от негативных воздействий и комфортную эксплуатацию дома в целом.

Желание сэкономить: «зазорно» это или нет

Так делать зазоры или в каких-то случаях можно обойтись без них? Стоить экономить на вентиляции кровли или она и так прослужит сотни лет, как в старину?

Ответ на эти вопросы зависит от условий эксплуатации дома. В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.

В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.

Но часто бывает, что постройка на зиму консервируется и служит, по сути, просто холодным хранилищем, с внутренними температурами близкими к наружным. Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.

Как видите, мы стремимся быть честными. Мы хотим (и любим) строить дома в соответствии с технологическими нормами и правилами, которые подчас довольно затратны. Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.

Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.

Обращайтесь за консультациями к специалистам ТопсХаус, мы найдем общий язык.

SmartRate — Демистификация воздушных зазоров

Демистификация воздушных зазоров

Среди оценщиков возникает некоторая путаница, когда дело доходит до понимания роли воздушного зазора в тепловых характеристиках конструкции стены, крыши, потолка или пола.

Воздушные промежутки существуют во многих строительных элементах из-за того, как мы строим, и могут обеспечить небольшое улучшение тепловых характеристик здания, незначительное улучшение или отсутствие улучшения вообще.

Чтобы воздушный зазор улучшал тепловые характеристики строительного элемента, необходимо добавить поверхность с низким коэффициентом излучения (блестящая алюминиевая фольга) с одной или обеих сторон воздушного зазора. Без добавления поверхностей из фольги значение R неотражающего воздушного зазора мало (R0,16). Добавление фольги к строительному элементу также может обеспечить пароизоляцию для контроля конденсации при правильной установке.

Без добавления поверхностей из фольги значение R неотражающего воздушного зазора мало (R0,16). Добавление фольги к строительному элементу также может обеспечить пароизоляцию для контроля конденсации при правильной установке.

Однако, если фольга установлена в строительный элемент без соответствующего воздушного зазора, это не принесет пользы или обеспечит лишь небольшое дополнительное преимущество, если облицовка фольгой является частью сэндвич-продукта из пенопласта или пузырьков.

Во-первых, давайте посмотрим на науку, стоящую за воздушным зазором.

Следующая выдержка взята из краткого курса по оценке тепловых характеристик зданий (жилых помещений), учебных заметок для оценщиков доктора Хольгера Уиллрата из Solar Logic.

«Излучательная составляющая теплопередачи через воздушный зазор зависит от коэффициента излучения поверхностей с обеих сторон, но в остальном не зависит от ширины зазора. Когда одна или обе поверхности имеют низкий коэффициент излучения, поток тепла через зазор значительно снижается.

Сопротивление проводимости/конвекции неподвижного воздуха увеличивается по мере увеличения ширины зазора примерно до 30 мм, после чего остается почти постоянным. Когда воздушные пространства проветриваются или воздух вынужден циркулировать или перемещаться по пространству, передача тепла за счет конвекции становится доминирующим фактором. Таким образом, комбинированный теплообмен через воздушных пространства изменяется нелинейно с расстоянием.

Теплопроводность и излучение не зависят от угла наклона поверхностей. Из-за эффекта плавучести при конвекционной теплопередаче в жидкостях поток тепла вверх всегда будет больше, чем поток тепла вниз. Таким образом, помимо горизонтального теплового потока через вертикальные полости, воздушные промежутки получают как R до и R до ».

Принципы и основные взаимосвязи, используемые в программных инструментах NatHERS, получены из экспериментальных данных Робинсона и Паулича.

Но что это означает для оценщика или проектировщика зданий?

Воздушные зазоры имеют тепловое сопротивление тепловому потоку, которое представлено значением R, при этом оптимальное или наилучшее значение R достигается для зазора 30 мм. Более широкие воздушные зазоры не обеспечивают более высоких значений R. Чтобы достичь более высоких общих значений R, в строительный элемент необходимо включить несколько воздушных зазоров, что во многих случаях нецелесообразно. Как правило, вертикальные воздушные зазоры в стенах имеют одинаковый тепловой поток внутрь и наружу. Тепловой поток через воздушные зазоры, связанные с полами, потолками или элементами крыши, будет иметь R-значения, которые больше вниз, чем вверх.

Значение R, достигаемое за счет воздушного зазора, зависит от коэффициента излучения поверхностей по обе стороны от зазора. Тип поверхности определяет значение эмиттанса, используемое для расчета R-значения воздушного зазора.

Поверхности с высоким коэффициентом излучения практически не имеют сопротивления тепловому потоку, в результате чего воздушный зазор имеет низкое R-значение.

Поверхности с низким коэффициентом излучения на одной или обеих сторонах воздушного зазора приводят к образованию воздушных зазоров с более высокими R-значениями. Поверхности фольги имеют низкий коэффициент излучения и моделируются в инструментах NatHERS с коэффициентом излучения 0,05. Антибликовая фольга имеет средний коэффициент излучения и моделируется в инструментах NatHERS с коэффициентом излучения 0,4. Все остальные поверхности считаются в соответствии с NatHERS имеющими высокий коэффициент излучения 0,9..

Давайте посмотрим на некоторые примеры R-значений стен из листов FC с и без утепления и дополнительной объемной изоляцией.

Стена из листового проката FC — без укрытия — общее значение R = R0,40

Стена из листового проката C – добавлено ограждение – Общее значение R = R0,84

Стена из листового проката FC – добавлено обшивка и объемная изоляция R1,5 – Общая стоимость R = R1,74

Создание воздушных зазоров в строительном элементе обеспечивает некоторое улучшение тепловых характеристик здания, но их самих по себе часто недостаточно для обеспечения требуемых характеристик. Добавление объемной изоляции в полость в сочетании с пароизоляцией часто обеспечивает лучшее проектное решение, отвечающее современным более высоким стандартам тепловых характеристик.

Добавление объемной изоляции в полость в сочетании с пароизоляцией часто обеспечивает лучшее проектное решение, отвечающее современным более высоким стандартам тепловых характеристик.

Майкл Планкетт является директором SmartRate в Кэрнсе и практикующим оценщиком, аккредитованным ABSA.

Вернуться к статьямЕсть ли брешь в вашем воздушном барьере? · Непрерывность деформационных швов · Sika Emseal

Есть ли зазор в конструкции вашей стены с воздушным барьером?

Герметизация стыков там, где это действительно важно – в несущих стенах.Целый день наша команда разработчиков спецификаций открывает и изучает архитектурные детали. Мы смотрим на срезы каждую неделю. Один из наиболее часто встречающихся отражает движение отрасли к дизайну наружных стен, основанному на принципах воздушного барьера.

Руководствуясь стремлением к созданию более энергоэффективных зданий и сертификацией LEED, несколько лет назад в Канаде были разработаны и приняты нормы защиты от воздушных барьеров, которые были приняты во многих штатах США. Принципы проектирования воздушных барьеров получили широкое распространение, потому что они имеют смысл — строительная наука, гидроизоляция и рациональное использование энергии.

Принципы проектирования воздушных барьеров получили широкое распространение, потому что они имеют смысл — строительная наука, гидроизоляция и рациональное использование энергии.

Что мы видим?

Одна из деталей, которую мы неоднократно видим, показывает разрез стены по структурному деформационному шву (см. рис. 1). Это может быть в середине пролета или изменении высоты здания или, как обычно, в дополнениях между новыми и существующими конструкциями. Деталь показывает структурную опорную стену, иногда блочную, иногда стальную и наружную гипсовую. Несущая стена обернута или покрыта воздухонепроницаемой мембраной, а экструдированная пенополистирольная изоляционная плита уложена поверх воздушной преграды. Далее идет зазор между стеной и полостью, а затем материал наружного фасада — часто кирпич, но также сборный железобетон, металлические панели и т. д.

В структурном деформационном шве на фасаде мы очень часто видим детально проработанный Seismic Colorseal — гибридный герметик для конструкционных компенсационных швов, который заполняет эти более крупные швы, изолирует их, делает их водонепроницаемыми, согласуется по цвету с эстетикой здания и устанавливается без использование инвазивных анкеров.

Проблема:

Рис. 1:

Типичная деталь: 2-дюймовый зазор компенсационного шва в сборном фасаде, полость стены, изоляция из экструдированного полистирола, воздухоизоляционная мембрана, опорная стена CMU. Обратите внимание на воздухозащитную мембрану, закрученную петлей в стыке, и отсутствие изоляции в конструктивном стыке в опорной стене.

В чем проблема?

В конструктивном стыке в опорной стене мы видим полоску воздухонепроницаемой мембраны или другой «ленты» поперек или вкрученную в стык. Сам структурный зазор стыка пуст. На некоторых деталях показано, что зазор чем-то заполнен — обычно это стекловолоконный утеплитель. Все три из них являются проблемой.

Во-первых, этот зазор представляет собой динамичный, подвижный, открывающийся и закрывающийся структурный компенсатор. Он будет непрерывно вращаться на протяжении всей своей жизни. Воздушные барьерные мембраны и «ленты» для соединения швов, если они установлены без провисания, порвутся. Даже если он установлен, как показано, с петлей в шарнире, эти изделия будут утомляться и рвутся в местах, где они охватывают углы соединения. Эти материалы не рассчитаны на цикличность соединений и особенно подвержены разрушению, когда становятся хрупкими при низких температурах.

Эти материалы не рассчитаны на цикличность соединений и особенно подвержены разрушению, когда становятся хрупкими при низких температурах.

Во-вторых, мембраны и ленты не обеспечивают изоляцию. Детализация экструдированной изоляционной плиты в полости предназначена для изоляции стены снаружи несущей стены. Это означает, что в зазоре конструкционного шва вместо толстого куска изоляционной плиты все, что у вас есть, это несколько мил листов модифицированной резины между полостью холодной стены и внутренней частью здания. Конструктивный шовный зазор – это прямой путь внутрь здания. В этой детали зазор в стыке представляет собой большой зазор в теплоизоляции и может определять значение R для всей системы наружных стен.

Как было указано в статье Тома Кукхана «Системы наружных стен, R-значение и доход», опубликованной в Спецификации строительства за сентябрь 2003 г., тепло «ищет путь наименьшего сопротивления, поэтому R-значение фактической стены составляет ближе к значению R наименее изолирующей части этой стены. ”

”

Кроме того, в деталях, где структурный шов остается незаполненным, на внутренней стороне мембраны может образовываться конденсат, задерживающий влагу в стене.

Использование изоляционного материала из стекловолокна для заполнения этой полости создает две проблемы. Изоляция из стекловолокна не выдерживает совместного циклирования. Он принимает деформацию при сжатии и теряет большую часть своих изоляционных свойств. После затвердевания и переставая должным образом изолировать, он по-прежнему остается пористым и будет поглощать влагу, которая конденсируется за неизолированным мембранным «мостиком» через зазор.

Что делать?

Элегантным решением для устранения этого пробела в конструкции стены с воздушным барьером является применение предварительно сформированного, пропитанного пенопластового герметика в структурных швах в несущей стене, а также на фасаде. Seismic Colorseal — это продукт, который можно использовать как для резервного копирования, так и для фасада. Он водонепроницаем, обеспечивает 100% подвижность, отличное звукопоглощение и, конечно же, R-value.

Он водонепроницаем, обеспечивает 100% подвижность, отличное звукопоглощение и, конечно же, R-value.

Решение:

Значение R Seismic Colorseal составляет 2,15 на дюйм глубины.

Это означает, что для приведенного выше типичного 2-дюймового соединения значение R-значение в зазоре конструкционного стыка, загерметизированном Seismic Colorseal , составляет:

2,15 x 2,5 (глубина уплотнения 2-дюймового Seismic Colorseal) = R- 5,75 .

Для типичного 3-дюймового шва значение R в структурном шве стены, загерметизированном Seismic Colorseal , составляет:

2,15 x 3,5 (глубина уплотнения 3-дюймового Seismic Colorseal) = Р-7.52 .

При установке с обеих сторон внутренней стены это значение удваивается до R-15.04 , за исключением значения R воздушного пространства, созданного между двумя частями Seismic Colorseal.

Гибкость конструкции дополнительно расширяется за счет возможности индивидуальной настройки глубины.

Если этот слой не создали, утеплитель может напитать воды в результате протечек крыши или в сезон дождей и перестать выполнять функции теплоизолятора.

Если этот слой не создали, утеплитель может напитать воды в результате протечек крыши или в сезон дождей и перестать выполнять функции теплоизолятора. Пароизоляционная пленка полностью исключает попадание влаги с обеих сторон. Если ее застелить поверх утеплителя, то попавшая из воздуха в теплоизоляционный материал влага (а она будет обязательно попадать, особенно в сезоны повышенной влажности!) так в нем и останется, потому что не найдет выхода. В итоге с каждым годом утеплитель будет все больше увлажняться, пока, наконец, не утратит свои свойства окончательно, а хозяева столкнутся с высокими теплопотерями.

Пароизоляционная пленка полностью исключает попадание влаги с обеих сторон. Если ее застелить поверх утеплителя, то попавшая из воздуха в теплоизоляционный материал влага (а она будет обязательно попадать, особенно в сезоны повышенной влажности!) так в нем и останется, потому что не найдет выхода. В итоге с каждым годом утеплитель будет все больше увлажняться, пока, наконец, не утратит свои свойства окончательно, а хозяева столкнутся с высокими теплопотерями. ), то она осядет на пленке, а глубже пройти не сможет. И тем же способом, что и влага из утеплителя, отправится восвояси.

), то она осядет на пленке, а глубже пройти не сможет. И тем же способом, что и влага из утеплителя, отправится восвояси.

Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.

Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.