Усадьба Долгоруковых-Бобринских: реконструкция или реставрация?

Обзор переписки «Архнадзора»Малая Дмитровка, 1/7

Дмитрий Чижков

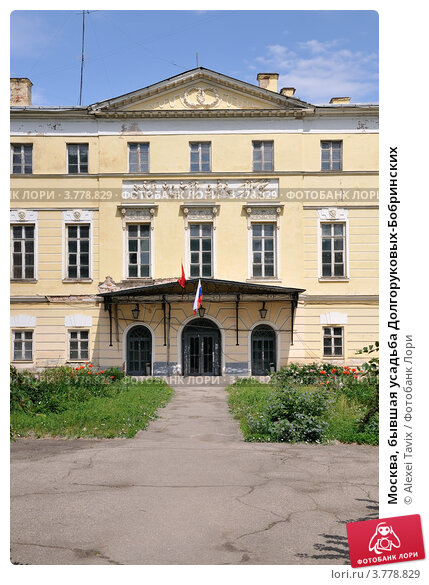

В Москве реконструируют очередной пушкинский адрес. Речь идёт о памятнике истории и культуры регионального значения -городской усадьбе Долгоруковых-Бобринских, расположенной в самом начале Малой Дмитровки на пересечении с Большим Путинковским переулком.

В середине XVIII века здесь было владение статского советника князя М. И. Долгорукова, и в этом доме 7 апреля 1764 года родился поэт И. М. Долгоруков, автор мемуарных записок: «Повесть о рождении моём, происхождении и всей жизни», «Капище моего сердца» и других. А так же сатирических стихотворений: «К швейцару», «Камин в Пензе», «Камин в Москве», «Война каминов», «Парфену».

В начале XIX века это владение переходит к доктору медицины, первому профессору анатомии, хирургии и акушерства в Московском университете И. Ф. Эразмусу, составившему первое на русском языке руководство по акушерству.

В этом доме, будучи в должности товарища министра народного просвещения, снимает квартиру будущий министр народного просвещения граф С. С. Уваров. В конце сентября 1832 года Уваров пригласил сюда на обед А. С. Пушкина, профессора университета И. И. Давыдова и молодого учёного-филолога адъюнкта М. А. Максимовича.

В 1833 году здесь живёт со своей семьёй под надзором полиции член Союза благоденствия декабрист отставной генерал М. Ф. Орлов, выпустивший тогда свою книгу «О государственном кредите».

В 1853 году, когда участок принадлежал И. С. Шиловскому, жилой флигель был надстроен каменным вторым этажом (взамен деревянного) и заново декорирован в формах позднего классицизма. Этот сохранявшийся облик искажен надстройкой третьего этажа, сооруженной в 1920-х годах.

В 1860-е годы в этом доме начались первые публичные заседания Московского археологического общества под председательством его организатора А. С. Уварова. С того же времени в залах этого дома Общество любителей художеств начинает устраивать постоянные выставки картин художников, с целью содействовать «всестороннему развитию изящных искусств в России». Здесь демонстрировались не только картины современных живописцев – Перова, Мясоедова, Саврасова, Пукирева, Флавицкого, Степанова, Куинджи, Коровиных, Семирадского, Левитана, Васнецовых, Верещагина, Касаткина и других художников, но шедевры старинных мастеров из частных коллекций. Проводились и аукционы картин. Выставка работала более 30 лет.

Здесь демонстрировались не только картины современных живописцев – Перова, Мясоедова, Саврасова, Пукирева, Флавицкого, Степанова, Куинджи, Коровиных, Семирадского, Левитана, Васнецовых, Верещагина, Касаткина и других художников, но шедевры старинных мастеров из частных коллекций. Проводились и аукционы картин. Выставка работала более 30 лет.

В 1870-х годах здесь находились классы живописи и рисования, руководимые В. О. Шервудом и работавшие по субботам. Были здесь и музыкальные классы К. А. Сюист.

В 1880-х годах в этом доме помещалась редакция журнала «Зритель», в котором печатались А. П. Чехов и его братья Александр и Николай, и в начале 1900-х годов в доме находилось «Русское общество любителей фотографии в г. Москве», членами которого были ученые Московского университета – Н. Е. Жуковский, Н. А. Умов, А. П. Павлов и другие. Кроме выставочный залов в доме имелись квартиры, в которых в разные годы жили: хирург Ф. Е. Гааг, естествоиспытатель С. А. Рачинский, адвокат Ф. Н. Плевако, блестящие представительницы русской хореографии П. П. Лебедева, Л. Н. Гейтен, артистка Малого театра Л. П. Косицкая. Здесь доживал свои последние дни бывший почт-директор, знакомый А. С. Пушкина А. Я. Булгаков.

П. Лебедева, Л. Н. Гейтен, артистка Малого театра Л. П. Косицкая. Здесь доживал свои последние дни бывший почт-директор, знакомый А. С. Пушкина А. Я. Булгаков.

В 1947 году сюда переезжает редакция журнала «Новый мир», главным редактором которого в то время был К. М. Симонов – автор бессмертных строк «Жди меня». В 1950 году Константина Михайловича на этом посту сменил А. Т. Твардовский. Именно тогда начинается период в жизни журнала, неразрывно связанный с его именем, и даже начинает неофициально именоваться «журналом Твардовского». Благодаря Твардовскому на страницах журнала смогла появиться повесть «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына в 1962 году. Редакция размещалась здесь до 1964 года.

В конце ХХ – начале ХХI века исторические квадратные метры в центре Москвы стали «золотыми». Не стал исключением и дом Долгоруковых, начавший активно заселяться арендаторами. Владельцы кафе, клубов, магазинчиков и обменных пунктов соревновались в украшательстве своих заведений. Классицистические фасады обрасли рекламными вывесками, навесами и кондиционерами. А в окнах появились стеклопакеты на разный манер.

Классицистические фасады обрасли рекламными вывесками, навесами и кондиционерами. А в окнах появились стеклопакеты на разный манер.

Весной 2013 года здание опустело. Фасад обветшал. Многочисленные арендаторы съехали, а на дверях появилось объявление о грядущей реконструкции. Кроме того, от обитателей соседних домов стали поступать сведения о якобы начавшихся работах по демонтажу внутренних стен и перекрытий.

Активистами Архнадзора был отправлен запрос в Департамент культурного наследия с целью выяснить дальнейшую судьбу памятника.

Из ответа следует, что пользователь оформил охранное обязательство, получил разрешение на проведение исследовательских работ, разработку проектной документации. Кроме того, разработан эскизный проект реставрации, который в настоящее время находится на согласовании в Мосгорнаследии.

Между тем в здании недавно начались подготовительные работы. Кое-где изнутри сбита штукатурка, демонтируются настенные и потолочные панели, оставшиеся от прежних хозяев. Делаются обмеры.

Делаются обмеры.

Дом на углу Малой Дмитровки и Большого Путинковского переулка снова на пороге перемен. Что ж будем надеяться, что эти перемены вновь вселят в эти стены дух творчества и свободы. И что новый собственник со всей ответственностью подойдет к восстановлению и дальнейшему использованию доставшегося ему недвижимого сокровища московской истории.

«Архнадзор» будет и далее следить за судьбой памятника.

Премия Правительства Москвы – за реставрацию усадьбы Долгоруковых-Бобринских – Новости

Новости

17 декабря 2022 г.Андрей Жданкин

В уходящем году в столице завершилась реставрация более двухсот объектов культуры. Лауреатам конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация – 2022» – за лучшие проекты в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия – мэр столицы Сергей Собянин 13 декабря вручил награды. В числе лауреатов в номинации «Городские усадьбы» – ООО «МВ-проект». Премия присуждена за возвращение к жизни городской усадьбы Долгоруковых-Бобринских.

В числе лауреатов в номинации «Городские усадьбы» – ООО «МВ-проект». Премия присуждена за возвращение к жизни городской усадьбы Долгоруковых-Бобринских.

Елена Копылова

01/05

Усадьба Долгоруковых-Бобринских, 12. Ноябрь 2022 года

После полного окончания работ (уже не реставрационных, а финишных – установка и наладка музейного и прочего оборудования, размещение экспозиций, монтаж сетей) в усадьбе разместится московский филиал Президентского центра Бориса Ельцина – научно-просветительский музейно-выставочный комплекс.

В конце XVIII века отец московского генерал-губернатора Владимира Долгорукова князь Андрей Долгоруков построил на Малой Никитской улице столицы усадьбу, которой предстояла удивительная судьба. Усадьба пережила пожар 1812 года и досталась надворному советнику Прокопию Соковникову. А когда его дочь Софья вышла замуж за внука Екатерины II графа Василия Бобринского, дом перешел во владение этой семьи. Последним владельцем усадьбы из рода Бобринских был родившийся в 1861 году граф Алексей Алексеевич, знаменитый этнограф и археолог, исследователь Центральной Азии. Затем грянула революция.

Затем грянула революция.

Дом Долгоруковых-Бобринских помнит и Пушкина. Когда-то поэт в одном из флигелей снимал комнату у своего знакомого Василия Зубкова. К сожалению, ничего, связанного с этими именами, до нашего времени не сохранилось. Как не сохранила история и имя зодчего, что не помешало Матвею Казакову включить дом в знаменитый альбом, где были собраны фасады и планы лучших зданий Москвы ХIХ века. Кстати, именно это здание, так говорят, предстало как дом Ростовых в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир».

Какие только конторы/учреждения не квартировали в усадьбе в советское время, в том числе четыре министерства. Последним в их череде стало Министерство печати и массовой информации РСФСР. Надо заметить, что о сохранности здания никто особо не заботился.

Елена Копылова

01/07

Усадьба Долгоруковых-Бобринских, 12. Ноябрь 2022 года

Усадьба Долгоруковых-Бобринских – главный дом, каретный сарай, восточный и западный флигели, ограда с воротами, а также скульптуры Елены и Париса на парадном дворе – внесена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Собственник здания – правительство Российской Федерации. По его распоряжению (тогда кабинет возглавлял Михаил Фрадков) усадьба передана Президентскому центру в бессрочное пользование и управление. Общая площадь усадьбы – 3080 квадратных метров.

Возвращение к жизни такого масштабного и одновременно такого запущенного объекта – работа огромной сложности и продолжительности. Сначала Президентский центр с группой компаний СТД и подрядными организациями занялся противоаварийными работами и разработкой проектной документации, как пишут в документах, «по приспособлению объекта к современному использованию в режиме реставрации». В 2015-2016 годах было получено положительное заключение «Главгосэкспертизы», а до этого были непростые согласования с Мосгорнаследием и Минстроем РФ. Это придало работам дополнительный импульс. В процессе приняли и сейчас принимают участие несколько компаний и организаций, входящих в структуру Управления делами президента РФ. Всем им Президентский центр Б.Е. Ельцина выражает огромную благодарность.

Елена Копылова

Усадьба Долгоруковых-Бобринских, 12. Ноябрь 2022 года

Но сегодня речь о лауреатах премии правительства Москвы – о «МВ-проект». Компания – активный участник процесса почти с самого начала работ, еще с проектной части. Реставрация усадьбы Долгоруких-Бобринских в «портфолио» «МВ-проекта» – далеко не единственная победа. Достаточно упомянуть реставрацию павильона «Космос» на ВДНХ. Компания сравнительно небольшая, но мобильная и амбициозная. Все – настоящие профессионалы, мастера своего дела.

Реставрация усадьбы Долгоруких-Бобринских в «портфолио» «МВ-проекта» – далеко не единственная победа. Достаточно упомянуть реставрацию павильона «Космос» на ВДНХ. Компания сравнительно небольшая, но мобильная и амбициозная. Все – настоящие профессионалы, мастера своего дела.

Как рассказал Олег Шурыгин, руководитель проекта научной реставрации от компании «МВ-проект», усадьба Долгоруких-Бобринских – уникальный объект в силу своей исторической и художественной ценности. Уникальна и работа на нём. Во-первых, это самый долгий проект компании, во-вторых, он дала коллективу огромный новый опыт, научил новым подходам, координации со множеством других участников процесса. Премию столичного правительства «Московская реставрация – 2022» в компании «МВ-проект» считают «классной наградой», победой всего коллектива.

Общие контуры того, что собой будет представлять усадьба Долгоруковых-Бобринских после открытия, можно наметить уже сейчас. Гости будут попадать в здание из восточного флигеля по полупрозрачной стеклянной галерее. Планируется, что там начнётся история Бориса Николаевича – с документами и артефактами, посвященные московскому периоду его деятельности, там же тизерная экспозиция, связывающая московский филиал с Ельцин Центром в Екатеринбурге. Найдут свое место сувенирный и книжный магазины, небольшое кафе для посетителей.

Планируется, что там начнётся история Бориса Николаевича – с документами и артефактами, посвященные московскому периоду его деятельности, там же тизерная экспозиция, связывающая московский филиал с Ельцин Центром в Екатеринбурге. Найдут свое место сувенирный и книжный магазины, небольшое кафе для посетителей.

На втором этаже – помещения, которые входят в паспорт охраны памятника: анфилада комнат с потолочной росписью, лепниной, паркетом, приемная, кабинет хозяина, библиотека, столовая, курительная комната. Все это интересно для посетителей и иллюстрирует быт того времени. В самом просторном зале площадью 500 квадратных метров будут проходить концерты, лекции, поэтические вечера, презентации. В экспозиции, посвященной дому Долгоруковых-Бобринских и его обитателям, будет вписана история, связанная с Пушкиным.

В подвальной части здания разместятся жизнеобеспечивающий узел, вентиляция, серверная, хозчасть и архив. Административные структуры Ельцин Центра займут малую часть пространства усадьбы, под самой крышей на третьем этаже.

Повторимся, это – контуры будущего, пунктирный абрис, а после открытия всё окажется ещё интересней.

Надо сказать, что процесс реставрации и восстановления, вся площадка работ всегда была открыта общественной организации «Архнадзор», который изучал опыт Президентского центра еще на самом старте проекта реконструкции и реконструкции усадьбы.

Президентский центр Б.Н. Ельцина поздравляет своих замечательных партнёров ООО «МВ-проект» с заслуженной премией «Московская реставрация – 2022».

Другие новости

Выставка

Собиратель, а не коллекционер

Евгений Ройзман* (признан в России иноагентом) не рассматривает свою коллекцию произведений искусства как ликвидный актив, для него она скорее способ коммуникации с Екатеринбургом, возможность утвержд…

31 января 2023 г.

Книги

«Неизвестный Ельцин»: новые документы, фото, свидетельства

К 92-летию первого президента России в издательстве «Кабинетный учёный» вышла книга «Неизвестный Ельцин». Автор – сотрудник Музея Б.Н. Ельцина Рамзия Галеева.

Автор – сотрудник Музея Б.Н. Ельцина Рамзия Галеева.

28 января 2023 г.

Лекция

Историческая память о Гражданской войне: от пропаганды к демифологизации

Как формировалась историческая память о Гражданской войне в России? Когда сложился пантеон советских героев Гражданской войны? Какую роль в создании официальной истории Гражданской войны в СССР сыграл…

25 января 2023 г.

Смотровая площадка на Успенской горе. Витебск. Беларусь Стоковое фото ©Soloviev_andrey 66625099

Смотровая площадка на Успенской горе. Витебск. Беларусь Стоковое фото ©Soloviev_andrey 66625099Изображения

ВидеоРедакцииМузыка и звуковые эффекты

Инструменты

Предприятие

Цены

Все изображения

ВойтиРегистрация

Уже есть аккаунт 9001

создать аккаунт? Войти

Я согласен с Соглашением о членстве Получать рассылку и специальные предложения

Смотровая площадка со скамейками на Успенской горе, с видом на старый город. Витебск. Беларусь

Витебск. Беларусь

— Фото автора Soloviev_andrey

Получите это изображение всего за 1,44 € с нашим новым гибким планом

Попробуйте сейчасПохожие лицензионные изображения: Дворец императрицы Екатерины Второй в Москве, Россия. Фигурный мост и церковь Пресвятой Богородицы на заднем плане. Консерватория и Французский парк. Архитектурно-парковый ансамбль «Кусково», изначально принадлежавший семье Шереметевых. Построен между 1740 и 1780 годами. Москва. РоссияУсадьба «Царицыно» и дворец императрицы Екатерины Второй, музей-заповедник в Москве, Россия. Большой дворец и Хлебный двор Дмитровский Кремль. Памятник Юрию Долгорукому, вид на Успенский собор и валы. Россия. Московская область. ДмитровУсадьба “Царицыно”, Дворец императрицы Екатерины Второй. Башня Большого дворцаТульский кремль, памятник архитектуры 16 века. Башня Пятницких ворот. Город Тула. РоссияФонарь и вид на Воскресенскую церковь. Витебск. БеларусьКонсерватория и Французский парк.

Архитектурно-парковый ансамбль «Кусково», изначально принадлежавший семье Шереметевых. Построен между 1740 и 1780 годами. Москва. Россия Национальный академический театр драмы имени Якуба Коласа и Успенский собор на заднем плане. Витебск. БеларусьУсадьба “Царицыно”. Дворец и резиденция Екатерины Второй в Москве, Россия. Галерея с воротами, красный кирпич, резьбаВходная башня. Дворец-музей графов Бобринских, конец 18 века. Богородицк. Тульская область. РоссияВоскресенская церковь и памятник литовскому князю Ольгерду. Витебск. БеларусьУсадьба «Царицыно» и Дворец императрицы Екатерины Второй в Москве, Россия. Фигурный мост и церковь Пресвятой Богородицы на заднем планеКазанская церковь. Дворец-музей графов Бобринских и парк, конец 18 века. Богородицк. Тульская область. Россия

Архитектурно-парковый ансамбль «Кусково», изначально принадлежавший семье Шереметевых. Построен между 1740 и 1780 годами. Москва. Россия Национальный академический театр драмы имени Якуба Коласа и Успенский собор на заднем плане. Витебск. БеларусьУсадьба “Царицыно”. Дворец и резиденция Екатерины Второй в Москве, Россия. Галерея с воротами, красный кирпич, резьбаВходная башня. Дворец-музей графов Бобринских, конец 18 века. Богородицк. Тульская область. РоссияВоскресенская церковь и памятник литовскому князю Ольгерду. Витебск. БеларусьУсадьба «Царицыно» и Дворец императрицы Екатерины Второй в Москве, Россия. Фигурный мост и церковь Пресвятой Богородицы на заднем планеКазанская церковь. Дворец-музей графов Бобринских и парк, конец 18 века. Богородицк. Тульская область. РоссияПодробнее

Информация об использовании

Вы можете использовать эту бесплатную фотографию “Смотровая площадка на Успенской горе. Витебск. Беларусь” в личных и коммерческих целях согласно Стандартной или Расширенной лицензии.

Вы можете купить эту фотографию и скачать ее в высоком разрешении до 5616×3744. Дата загрузки: 5 марта 2015 г.

DepositPhotos

Язык

Информация

- Часто задаваемые вопросы

- Все документы

- Доступны на

- на

- .

- . Журнал

- +49-800-000-42-21

- Связаться с нами

- Depositphotos Отзывы

- Голодный хлеб, испеченный в имении А. Бобринской во время Великого русского голода

- Canister with Reeve’s Handwritten Label

- From Samara, Russia

- Date Acquired 1892

- BM# 1948.64.098

Контакты и поддержка

© 2009-2023. Depositphotos, Inc. США. Все права защищены.

Вы используете устаревший браузер. Чтобы работать в Интернете быстрее и безопаснее, бесплатно обновитесь сегодня.

Голодный хлеб из имения А. Бобринской – Богородицк, Россия – Музей пекарей

General Reeve acquired this famine bread while fulfilling his duties as a Relief Commissioner in the 1891-1892 Russian Усилия по оказанию помощи голодающим. Риву, вероятно, подарили голодный хлеб из одного из наиболее пострадавших районов, чтобы продемонстрировать потребность в помощи. Также возможно, что он отправился в этот район, наблюдая за распределением муки, и получил ее тогда.

Пережив неурожаи в 1880-х годах, русские фермеры летом 1891 года пострадали от разрушительной засухи, в результате которой «четырнадцать-шестнадцать миллионов» россиян остались без еды (Смит, 54). В том же году мукомольная промышленность Соединенных Штатов имела избыток зерна, и к ноябрю того же года были составлены планы помощи России (Эдгар). Эту национальную инициативу по оказанию помощи возглавил Уильям К. Эдгар (редактор Northwestern Miller , торгового журнала из Миннеаполиса), который связался с русским министром в Вашингтоне и предложил отправить на помощь партию в шесть миллионов фунтов муки (Эдгар ). Затем Эдгар обратился к мельникам по всему Миннеаполису (известному как «Милл-Сити» в 1880-х годах), чтобы попросить пожертвования и собрать команду для наблюдения за распределением муки (Смит).

В том же году мукомольная промышленность Соединенных Штатов имела избыток зерна, и к ноябрю того же года были составлены планы помощи России (Эдгар). Эту национальную инициативу по оказанию помощи возглавил Уильям К. Эдгар (редактор Northwestern Miller , торгового журнала из Миннеаполиса), который связался с русским министром в Вашингтоне и предложил отправить на помощь партию в шесть миллионов фунтов муки (Эдгар ). Затем Эдгар обратился к мельникам по всему Миннеаполису (известному как «Милл-Сити» в 1880-х годах), чтобы попросить пожертвования и собрать команду для наблюдения за распределением муки (Смит).

В то время Рив (в то время полковник) владел мельницей Холли, и к нему обратился союзник Эдгара, губернатор Миннесоты Уильям Р. Мерриам, с предложением стать уполномоченным по оказанию помощи (Эдгар). К нему присоединились Эдгар и Эдмунд Дж. Фелпсы, секретарь-казначей кредитно-трастовой компании Миннеаполиса (Эдгар). После трехмесячной задержки, пока Эдгар разбирался с обвинениями в преувеличении, боролся с юридическими препятствиями и изо всех сил пытался найти согласную судоходную компанию, пароход «Милосердие» Миссури покинул порт днем 16 марта -й , 1892 (Смит, 57 лет). Рив отправился в плавание в первую неделю марта и встретился с Эдгаром и Фелпсом в Санкт-Петербурге 30 th (Эдгар).

Рив отправился в плавание в первую неделю марта и встретился с Эдгаром и Фелпсом в Санкт-Петербурге 30 th (Эдгар).

Они были приняты американским посланником в России у себя дома и представлены генеральному консулу США и графу Андре Бобринскому, представителю специальной царской комиссии по оказанию помощи (Смит, 58 лет) и, скорее всего, «А. Бробринская» на крышке канистры. Двумя днями позже они направились в Либаву (ныне латвийский город Лиепая) и проконтролировали доставку 241 грузового вагона в 75 городов и деревень 13 различных провинций (Смит, 59 лет).). Хотя об этом нет письменных свидетельств, вполне вероятно, что Бобринский подарил комиссарам голодный хлеб во время их пребывания в Либаве, и именно тогда его приобрел Рив. К 13 апреля -го поставки были завершены, и Рив и Фелпс начали путь домой, оставив Эдгара для дальнейшего изучения Москвы (Эдгар).

Канистра Рива показывает, что ингредиенты голодного хлеба (известного русским как « Лебеда») — это солома, хлев, кора деревьев и рожь (Стивенс, 146). Канистра содержит 3 куска «хлеба», возможно, импровизированные ломтики, которые выглядят почти как современные овсяные батончики с мюсли в том смысле, что сухие материалы были спрессованы вместе с каким-то связующим веществом и запечены. Этим связующим веществом, вероятно, было небольшое количество воды или, к сожалению, «конюшенные отходы», что помогает объяснить, почему так много россиян заболело от их употребления (Стивенс). В. Барнс Стивенс, Daily Chronicle , корреспондент, сообщающий из России во время голода, подробно описывает недомогания, вызванные хлебом, в том числе: «опухоли, дизентерию, тиф и различные другие заболевания» (Стивенс, 146). Эти недомогания часто длились две-три недели и оставляли пострадавшего «бредом или настолько слабым, что он не мог подняться» (Stevens, 131). Большинство смертей было вызвано этой слабостью, поскольку их иммунная система была недостаточно сильна, чтобы бороться с оппортунистической инфекцией (Spignesi).

Канистра содержит 3 куска «хлеба», возможно, импровизированные ломтики, которые выглядят почти как современные овсяные батончики с мюсли в том смысле, что сухие материалы были спрессованы вместе с каким-то связующим веществом и запечены. Этим связующим веществом, вероятно, было небольшое количество воды или, к сожалению, «конюшенные отходы», что помогает объяснить, почему так много россиян заболело от их употребления (Стивенс). В. Барнс Стивенс, Daily Chronicle , корреспондент, сообщающий из России во время голода, подробно описывает недомогания, вызванные хлебом, в том числе: «опухоли, дизентерию, тиф и различные другие заболевания» (Стивенс, 146). Эти недомогания часто длились две-три недели и оставляли пострадавшего «бредом или настолько слабым, что он не мог подняться» (Stevens, 131). Большинство смертей было вызвано этой слабостью, поскольку их иммунная система была недостаточно сильна, чтобы бороться с оппортунистической инфекцией (Spignesi).

Стивенс даже упоминает рассказ из приюта, которым руководила «русская дама высокого ранга» (сама графиня Бобринская!), где дети «предпочитали скорее умереть с голоду, чем питаться этим составом», потому что употребление его вызывало у них «такую бурную боли в желудке» (Стивенс, 146). Когда ему представилась возможность попробовать что-то самому, Стивенс описал его как «кислый, горький и неприятный вкус… в значительной степени смешанный с песком» (Стивенс, 37).

Когда ему представилась возможность попробовать что-то самому, Стивенс описал его как «кислый, горький и неприятный вкус… в значительной степени смешанный с песком» (Стивенс, 37).

Юго-восточный город Самара считался «одним из правительств, наиболее пострадавших от голода» (Стивенс, 12 лет). Расположенная в месте слияния рек Волги и Самары, Самара сегодня существует как «важный культурный, промышленный, экономический, политический и социальный центр европейской части России» и является шестым по величине городом России по данным переписи 2010 года (Мигиро). Однако в 189 г.2, в Самаре наблюдался «наплыв голодающих, который [который] быстро увеличивался» и потерял большую часть своего скота, что сделало вдвойне невозможным эффективную пахоту и повторную посадку (Стивенс, viii). Известный русский писатель Лев Толстой и его жена, графиня Софья Андреевна Толстая, владели фермой в Самаре, и Толстой часто ездил, чтобы доставить еду и топливо тем, кто в этом нуждался (Лилли). Русские крестьяне отправлялись в Самару за помощью и часто селились там, потому что «в [их] деревнях ничего не осталось», поскольку любое зерно, которое они могли спасти, конфисковывалось российскими властями и заменялось несъедобным голодным хлебом ( Стивенс, 9 лет7). Есть один записанный случай, когда голодный крестьянин был в таком отчаянии, что вошел в дом богатого купца и «пригрозил разбить все зеркала, если ему не дадут денег на хлеб» (Стивенс, 139).

Есть один записанный случай, когда голодный крестьянин был в таком отчаянии, что вошел в дом богатого купца и «пригрозил разбить все зеркала, если ему не дадут денег на хлеб» (Стивенс, 139).

В должности члена особой царской комиссии по оказанию помощи, вполне вероятно, что граф Бобринский совершил хотя бы одну поездку либо из своего дома в Богородицке, либо из своей конторы в Санкт-Петербурге в Самару, чтобы оценить положение крестьян и выработайте стратегию, как лучше всего им помочь. Вероятно, он раздобыл немного хлеба для голода, чтобы тем временем продемонстрировать крайнюю нужду крестьян. Вполне вероятно, что хлеб был приобретен в его родном городе, поскольку Богородицк был «центром одного из бедствующих районов… [и] вся семья Бобринских была усердно занята… работой по оказанию помощи» (Стивенс, 26). Эта возможность поднимает вопрос, почему Рив указал, что голодный хлеб был из Самары, так что первый вывод становится более правдоподобным.

В преддверии голода урожаи зерна составляли примерно половину обычного урожая, а пострадавшая территория охватывала около 17 губерний по обоим берегам Волги, самой большой и длинной реки в Европе, которая в основном протекает через Центральную Россию. (Симмс, 237). Эта территория была эквивалентна по размеру «двукратной площади Франции или равной всему Среднему Западу Америки от Огайо до Северной Дакоты» (Симмс, 237). Левые русские мыслители в значительной степени возлагали вину за распространение и интенсивность голода на российское правительство, ссылаясь на то, что оно продолжало экспортировать зерно, взятое из резервов страны, в то время как у их собственных граждан ничего не было (Лилли). Они призывали к прекращению экспорта и перераспределению зерна, а также к обновлению сельскохозяйственного оборудования и обучению сельских фермеров, чтобы они могли быть ознакомлены с «лучшими сельскохозяйственными методами» для предотвращения дефицита в будущем (Симмс, 239).).

(Симмс, 237). Эта территория была эквивалентна по размеру «двукратной площади Франции или равной всему Среднему Западу Америки от Огайо до Северной Дакоты» (Симмс, 237). Левые русские мыслители в значительной степени возлагали вину за распространение и интенсивность голода на российское правительство, ссылаясь на то, что оно продолжало экспортировать зерно, взятое из резервов страны, в то время как у их собственных граждан ничего не было (Лилли). Они призывали к прекращению экспорта и перераспределению зерна, а также к обновлению сельскохозяйственного оборудования и обучению сельских фермеров, чтобы они могли быть ознакомлены с «лучшими сельскохозяйственными методами» для предотвращения дефицита в будущем (Симмс, 239).).

Лев Толстой возглавил обвинение, опубликовав в «Московских ведомостях» статью «Страшный вопрос», которая «открыла правительству глаза на кризис» (Лилли). Он также установил «столовые», которые обеспечивали двухразовое питание за рабочий день, и «суповые киоски» в 22 наиболее пострадавших деревнях (Лилли). Эта статья была опубликована всего за две недели до того, как Эдгар связался с русским министром в 1892 году, что делает вероятным, что «европейские агенты» Эдгара передали ее, и это было частью того, что вдохновило его на действия (Смит, 56).

Эта статья была опубликована всего за две недели до того, как Эдгар связался с русским министром в 1892 году, что делает вероятным, что «европейские агенты» Эдгара передали ее, и это было частью того, что вдохновило его на действия (Смит, 56).

Даже с помощью США Россия не вернулась к нормальной жизни до следующего урожая. На протяжении всего времени Толстой продолжал поддерживать и присоединялся к возмущению по поводу неэффективного управления российским правительством мерами по оказанию помощи, которые, согласно протестам, не только продлили голод, но и ухудшили его общее воздействие (Лилли).

Дополнительная литература

Эдгар, Уильям Кромвель. 1893. Голод в России 1891 и 1892 гг.: некоторые сведения о

Помощь обездоленным крестьянам Миллерами Америки на пароходе Миссури:

Краткая история движения, описание визита уполномоченных по оказанию помощи в Россию и список подписчиков Фонда (версия оцифрована Google). Minneapolis, MN: The Millers and Manufacturers Insurance Co. https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qafob887KpnqZ58UI0yI_JZ1w_t0Vq5dik1Wj8nJLgI4eqM-g8eD6fGCSinCikyutE5TNLLLFYib1eSy348VNQrNMtQiStrCZLjUxCERVI0tifIQcJChcujCZSF97Wp8V27R7UCSS1tOUmFFHtZWlSq0n9vux-yUr3i6B2KE_BQvFMarKoaDK_vwq_PFc001JNwk9y-DzIQ7pBCDObkxnUdfuqEJANOKRyybw16iOux4Seh7EidLYFxsPwve-ohYY5Lcaw0GuUQiO04grDQFnhlP8Wi2bAWyHJA6W4HDkxYzfowsqpU

Minneapolis, MN: The Millers and Manufacturers Insurance Co. https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qafob887KpnqZ58UI0yI_JZ1w_t0Vq5dik1Wj8nJLgI4eqM-g8eD6fGCSinCikyutE5TNLLLFYib1eSy348VNQrNMtQiStrCZLjUxCERVI0tifIQcJChcujCZSF97Wp8V27R7UCSS1tOUmFFHtZWlSq0n9vux-yUr3i6B2KE_BQvFMarKoaDK_vwq_PFc001JNwk9y-DzIQ7pBCDObkxnUdfuqEJANOKRyybw16iOux4Seh7EidLYFxsPwve-ohYY5Lcaw0GuUQiO04grDQFnhlP8Wi2bAWyHJA6W4HDkxYzfowsqpU

Lilly, David P. 1995. “The Russian Famine of 1891-92.” Исторический журнал студентов Университета Лойолы 1994-1995 26: 1–9.

http://people.loyno.edu/~history/journal/1994-5/documents/TheRussianFamineof1891-1892.pdf.

Мак, Линда и Банни Бо. «Андре Александрович Бобринский (1859 г.-1930)». Найдите могилу. Найдите могилу, 4 августа 2013 г.

Мигиро, Джеффри. Ноябрь 2018. «20 крупнейших городов России». WorldAtlas. https://www.worldatlas.com/articles/20-biggest-cities-in-russia. html.

html.

Ривз, Фрэнсис Брюстер. 1917. Россия тогда и сейчас: 1892-1917; Моя миссия в Россию во время голода 1891-92 гг. . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Knickerbocker Press. https://archive.org/details/russiathennow18900реев/режим/2up.

Симмс, Джеймс Ю. 1982. «Неурожай 1891 года: истощение почвы, технологическая отсталость и «аграрный кризис» в России». Славянское обозрение 41, вып. 2: 236-50.

https://www.jstor.org/stable/2496341.

Смит, Чарльз Э. Май 1892 г. «Голод в России». The North American Review https://www.jstor.org/stable/25102370.

Смит, Гарольд Ф. 1970. «Хлеб для русских». История Миннесоты . http://collections.mnhs.org/MNHistoryMagazine/articles/42/v42i02p054-062.pdf

Спиньези, Стивен Дж. 2002 «Голод в России 1891 года». В 100 величайших катастроф всех времен , 50–52. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Citadel Press.

https://www.google.com/books/edition/Catastrophe/OOav5YTAJAC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover

Стивенс, В.