Архитектурный ордер. Часть №1: evan_gcrm — LiveJournal

Классическая ордерная архитектура прошлых веков таит в себе большую мудрость, в ней заложены основные композиционные принципы архитектурного искусства, которые являются объективными и неоспоримыми и в наше время. В классической ордерной архитектуре концентрируются и проявляются многие специфические закономерности и выразительные средства архитектурной композиции: пропорции, ритм, контраст, нюанс и т. д.

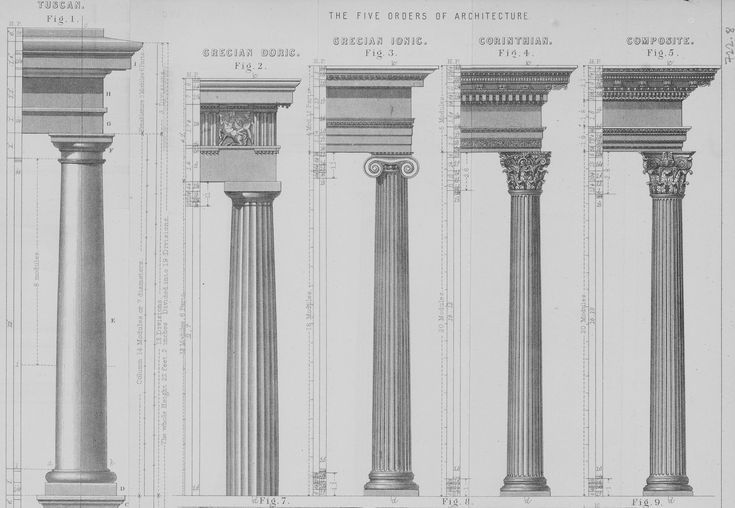

После изучения древнеримских развалин исследователь искусствовед Дж. Б. да Виньола систематизировал ордера древности. Его система легла в основу академических традиций в архитектуре. Он выделил дорийский, ионический, коринфский, тосканский, композитный ордера колонн. Наиболее декоративен коринфский ордер, который создает плавный переход от вертикального элемента колонны – столба – к горизонтальному – антаблементу. Витрувий описывал дорический ордер, сравнивая его с мужчиной, ионический ордер колонны – с грациозной женщиной, а в колонне коринфского ордера автор видел подражание стройности молодой девушки.

Принципы и закономерности построения архитектурной формы, выработанные теоретиками того времени (Витрувий I в. до н. э. и Виньола и Палладио —XVI век н. э.), получили название «Архитектурные ордера».

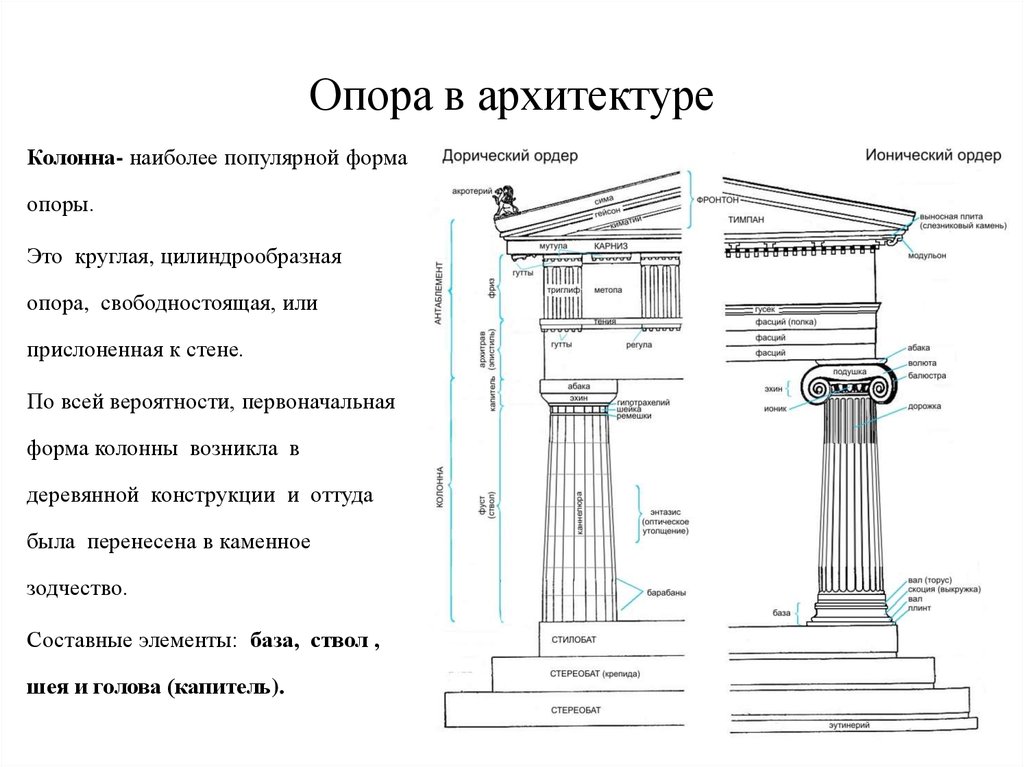

В своем происхождении и развитии ордер связан с так называемой стоечно-балочной конструкцией, с древней и простейшей конструкцией здания, состоящей из опор — столбов или колонн и плоского балочного перекрытия. Эта конструктивная система получила художественное выражение в архитектурном ордере.

Слово «ордер» происходит от французского слова «ordre» что означает порядок, предписание, приказ.

Архитектурный ордер — это определенный порядок архитектурных форм, в котором выделяются несущие и несомые части порядок в котором устанавливаются определенные закономерные связи между частями здания, и эта закономерная связь направлена на выражение художественного образа сооружения, это сумма правил, которыми определяются пропорции и формы сооружения.

Архитектурный ордер – тип архитектурной композиции, основанный на художественной переработке стоечно-балочной конструкции и имеющий определённые состав, форму и взаиморасположение элементов.

Различные ордера применялись в зодчестве многих народов с древнейших времён (например, в Древнем Египте, древнем Иране). Большую роль в развитии европейской архитектуры сыграли так называемые классические ордера, сложившиеся в Древней Греции и затем претерпевшие некоторую эволюцию в Древнем Риме: дорический, ионический, коринфский, – названные по наименованию областей, где они создавались.

Происхождение древнегреческого ордера и его особенности изучены обстоятельно. Его источником являются деревянные, укрепленные на постаменте столбы, которые несут на себе перекрывающие их деревянные балки. Двускатная крыша каменных храмов повторяет стропильную деревянную конструкцию. В форме перекрытий, в деталях дорического ордера можно усмотреть их происхождение от построек из крупного леса. В более легком ионическом ордере сказались приемы сооружения кровли из мелких бревен.

В более легком ионическом ордере сказались приемы сооружения кровли из мелких бревен.

Основная конструктивная схема всех ордеров — стоечно-балочная конструкция, которая состоит не менее чем из пары стоек (колонн) и опирающейся на них балки — архитрава. В простейшем варианте этой конструктивной схемы колонны — несущая конструкция, а архитрав — несомая. В художественной трактовке конструктивной схемы проявились отличительные особенности ордеров.

В эпоху античной Греции сложились три вида ордера: дорический, ионический и коринфский. Свои наименования греческие ордера получили от соответствующих племен и областей Греции, и каждый имеет свою историю.

Продолжение следует

2. Архитектура античности. Ордера.

Уже в архаическую

эпоху в греческой архитектуре ясно

выявились два стиля, или, как принято

говорить, ордера: дорический и ионический.

Ордер (что значит строй, порядок)

определяет структуру колонн и покоящейся

на ней верхней части здания (антаблемента).

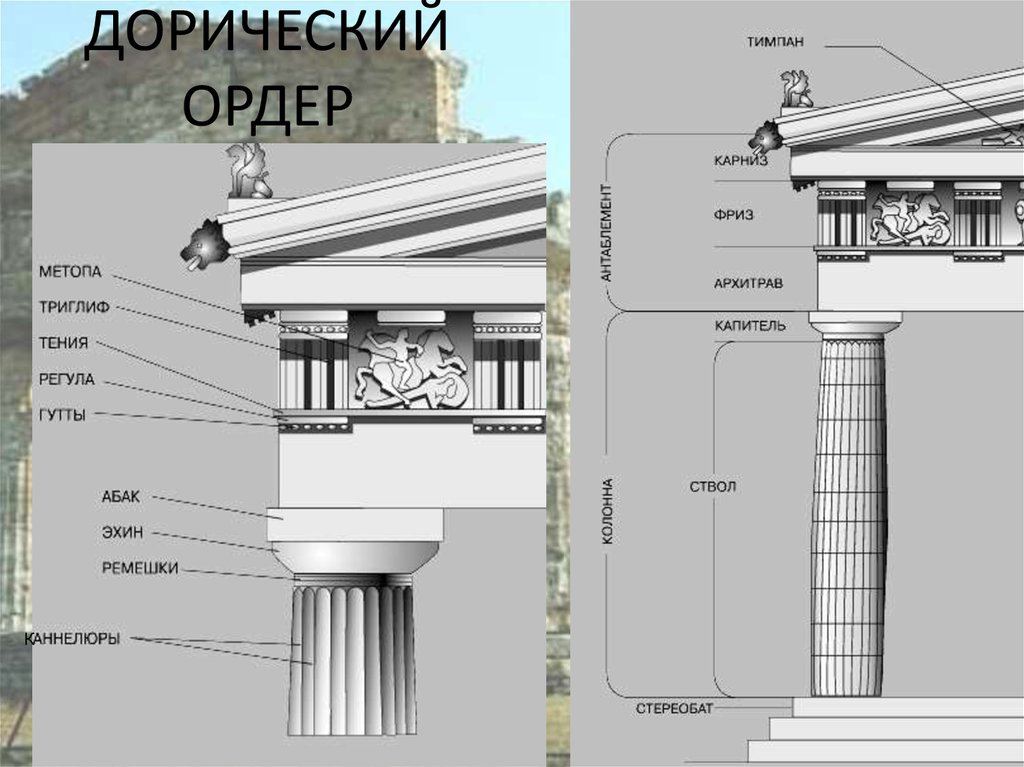

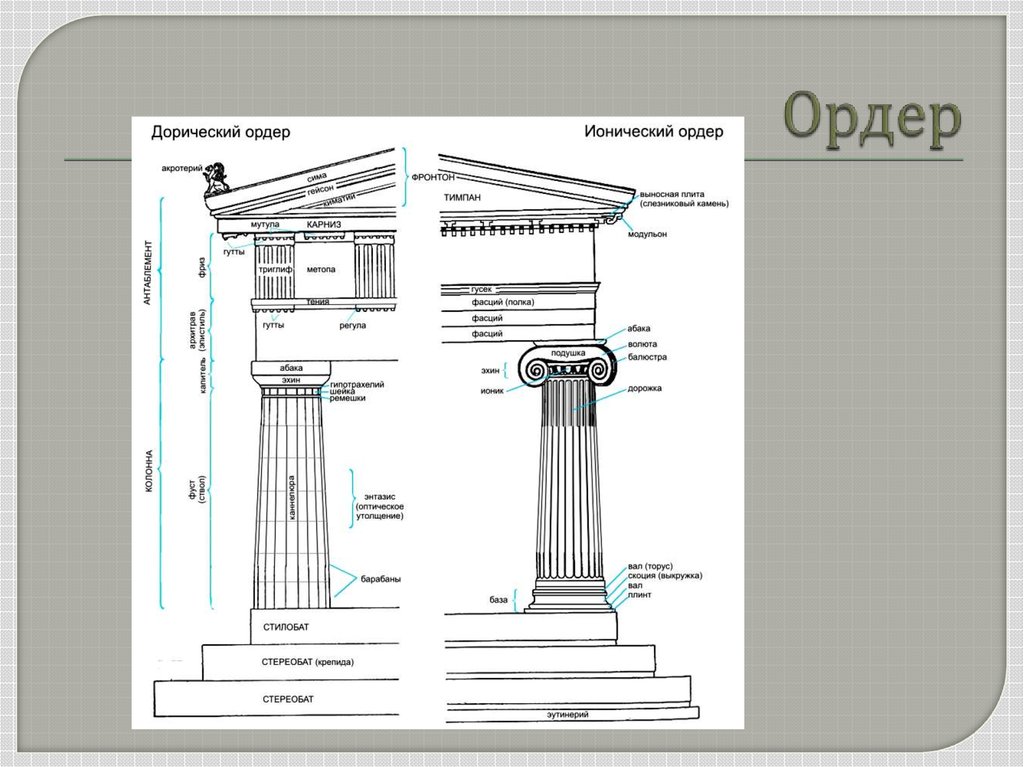

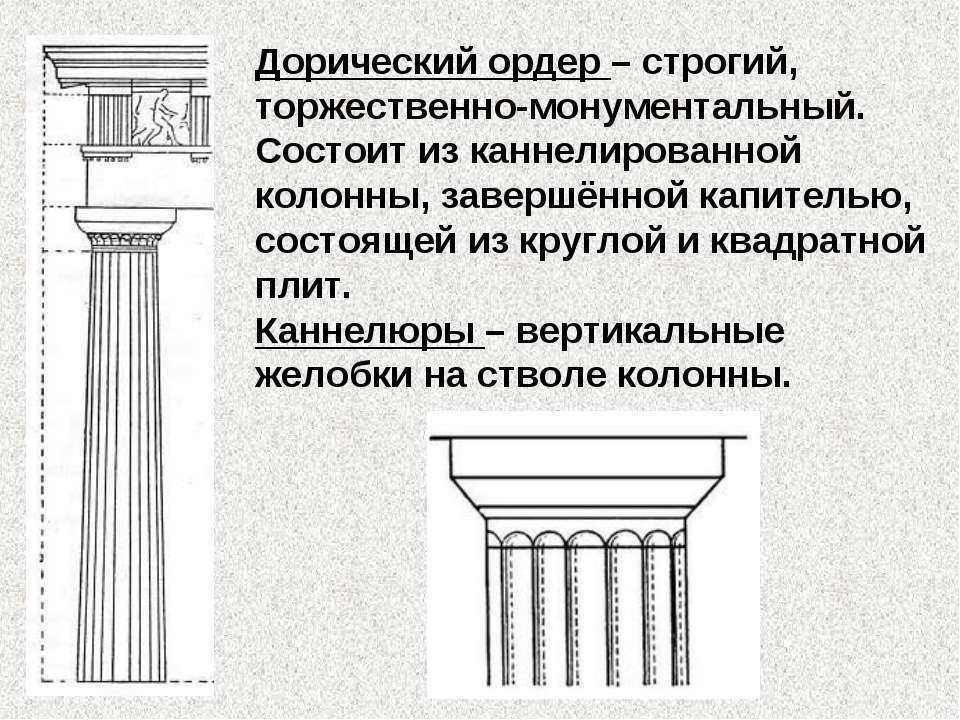

Дорический ордер, который можно считать основным в развитии греческой архитектуры, частично восходит к Микенам, а также отражает начало, внесённое дорийским завоевательным потоком. Он характерен для Пелопонесса и греческих поселений в Сицилии и Южной Италии. Происхождение ионического ордера связано с богатыми городами Ионии, где в разных формах ощущается наследие минойского искусства, и влиянием архитектуры стран Передней Азии (Финикии, Ирана).

Одни и те же ордерные части применялись в обоих стилях, но различие в деталях приводило к совершенно разному впечатлению. Дорический ордер своей простотой и геометричностью воплощал идею мужественности, гармонию силы и строгости. Ионический же ордер выражал стремление к декоративности, лёгкости форм, лиричности.

Важнейшей частью

ордера была колонна, как основная несущая

конструкция. В дорическом ордере колонна

не имеет базы и стоит прямо на стилобате.

Её массивный ствол сужается кверху,

прорезан желобками-каннелюрами и

завершается капителью состоящей лишь

из круглой подушки-эхины, которая в свою

очередь упирается в квадратную

плиту-абаку. Соотношение частей в ней

основано на точном математическом

расчёте.

Соотношение частей в ней

основано на точном математическом

расчёте.

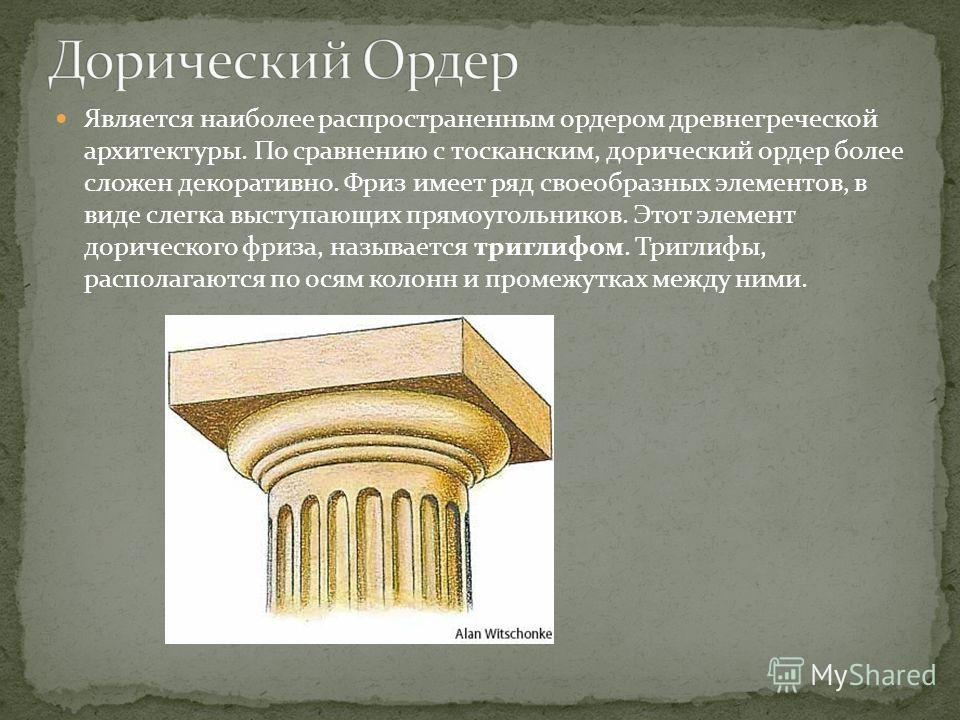

Фриз дорического ордера разделён триглифами на участки-метопы. Триглифы – участки фриза с тремя вертикальными каннелюрами. Прямоугольные метопы дорического фриза требовали рельефов, изображающих не более двух-трёх фигур, а их чередование позволяло рассказать в эпизодах о каком-нибудь сражении или подвиге мифологического героя.

Дорический карниз имеет простое ступенчатое строение, без дополнительных украшений. Вернее, украшением ему служат его пропорции. Архитрав представляет собой простую гладкую балку. В соотношении ширины карниза, фриза и архитрава, как и в колонне основанном на математическом расчёте, часто используются пропорции “золотого сечения”.

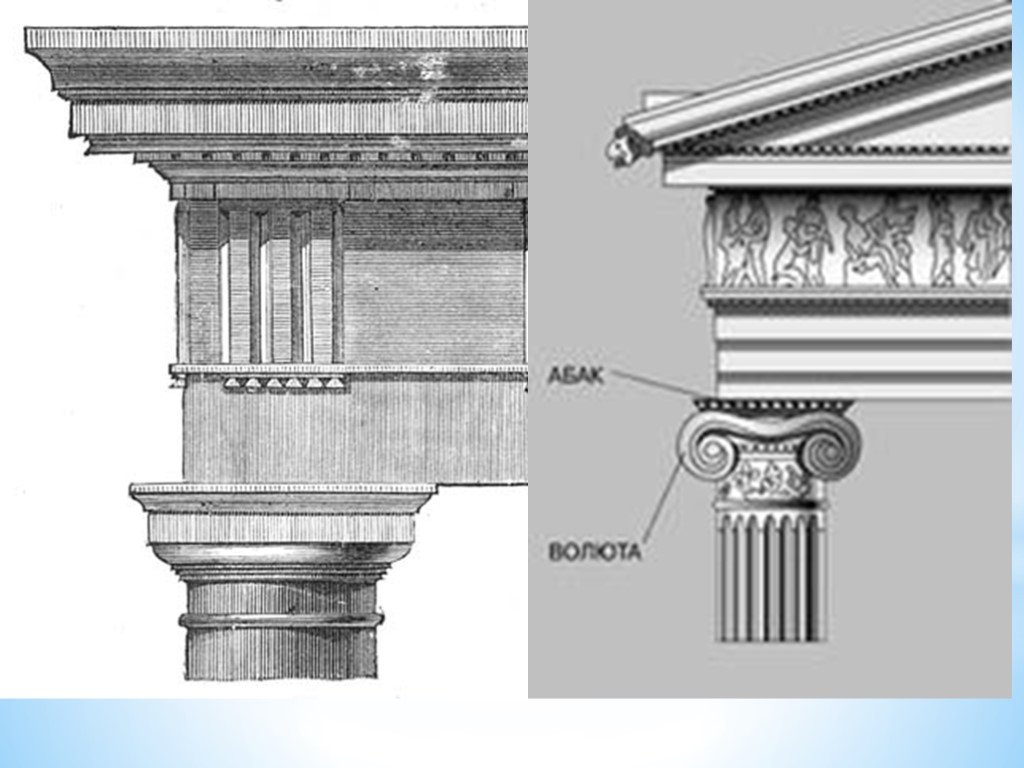

Колонна ионического

ордера выше и тоньше по своим пропорциям,

чем дорическая. Она имеет базу, а эхина

капители образует два изящных

завитка-волюты. Рёбра каннелюр по бокам

стёсаны и имеют дорожки. Ионическая

колонна как бы вырастает над базой и

распускается вверху, подобно цветку. Соотношение частей в ней тоже основано

на математическом расчёте, но этот

расчёт не стесняет фантазии, он менее

очевиден, чем дорический.

Соотношение частей в ней тоже основано

на математическом расчёте, но этот

расчёт не стесняет фантазии, он менее

очевиден, чем дорический.

Ионический фриз идёт сплошной полосой и не разделён на отдельные участки, подобно дорическому. По непрерывной горизонтали ионического фриза располагаются вереницы фигур – перед нами опять таки либо сражения, либо охоты, либо культовые процессии.

Карниз и архитрав ионического ордера более декоративны, чем в дорическом, имеют более сложную ступенчатую структуру. Некоторые их части дополнительно украшены простым линейным орнаментом.

По своему строению греческая колонна идеально соответствовала своему назначению, полностью отвечала принципу функциональности, и потому греческие ордеры выдержали испытание временем.

Зодчество и ваяние

составляли в Греции единое органическое

целое. В замечательном памятнике VI

века, сокровищнице в Дельфах, человеческая

фигура заменяет ионическую колонну,

так что опорой кровли служат статуи

девушек-кор. VII—VI века до н. э.—время

сложения и укрепления античных

рабовладельческих городов-государств,

греческих полисов —называются

архаическими (от греческого «архайос»

—древний). Усиленно строятся и

укрепляются города, прокладываются

дороги, мосты, водопроводы. Складывается

общегреческий рынок, чеканится

монета. В это время уже четко прослеживается

социальное неравенство и борьба демоса

с аристократами, эвпатридами. Греки

быстро расселяются в бассейне

Средиземноморья. Из Сицилии, с Апеннинского

полуострова, Египта, Северного

Причерноморья они ввозят рабов и хлеб,

вывозят же в провинции в основном

произведения художественного ремесла,

керамики.

VII—VI века до н. э.—время

сложения и укрепления античных

рабовладельческих городов-государств,

греческих полисов —называются

архаическими (от греческого «архайос»

—древний). Усиленно строятся и

укрепляются города, прокладываются

дороги, мосты, водопроводы. Складывается

общегреческий рынок, чеканится

монета. В это время уже четко прослеживается

социальное неравенство и борьба демоса

с аристократами, эвпатридами. Греки

быстро расселяются в бассейне

Средиземноморья. Из Сицилии, с Апеннинского

полуострова, Египта, Северного

Причерноморья они ввозят рабов и хлеб,

вывозят же в провинции в основном

произведения художественного ремесла,

керамики.

Период архаики

—время возникновения греческой

письменности (на основе финикийской),

медицины, астрономии, истории, географии,

математики, натурфилософии, лирической

поэзии, театра и, конечно, изобразительных

искусств. Греки, умело используя

достижения прежних культур Вавилона,

Египта, создали свое собственное

искусство, оказавшее огромное влияние

на все последующие этапы европейской

культуры.

Зодчие этого периода уже пользовались не деревом и кирпичом на каменной основе, как раньше, а камнем. На главной площади города, где происходили собрания и религиозные празднества, возвышался храм, посвященный обычно божеству — покровителю города.

В период архаики

постепенно была создана продуманная и

ясная система архитектурных форм,

которая стала основой всего дальнейшего

развития греческого зодчества. Греческий

храм, хранилище казны и художественных

сокровищ, место поклонения главному

богу или богам, был центром всей

общественной жизни граждан греческого

полиса. Как правило, он не подавлял

человека своими размерами. Размещение

храма в центре акрополя или на городской

площади уже определяло его роль в

общественной жизни. Простейший тип

архаического храма — храм в антах,

состоящий из одного небольшого помещения

— наоса, открытого на восток. Между

выступами боковых стен — актами —

на фасаде были помещены две колонны.

Простиль — более сложный тип храма, на

его фасаде уже не две, а четыре колонны.

В основе греческого зодчества уже в архаический период лежала определенная система соотношения, равновесия несомых и несущих частей — ордер (от латинского «ордо» — строй, порядок). Первые ордера назывались дорическим и ионическим (по местам их возникновения), затем появился коринфский, близкий к ионическому.

Наиболее интенсивно

развивалось античное общество в период

архаики. За два века совершаются

значительные открытия в различных

областях науки, техники, общественных

отношениях. Определяются морально-этические

принципы и эстетические идеалы, не

утратившие своей роли в античном мире

на всем протяжении его истории. Бурно

развивается греческая культура. Именно

в эпоху архаики складываются её основные

феномены: философия и театр, спортивные

состязания и ордерная система в

архитектуре. Формируются основные черты

греческого общества: чувство спаянности

гражданского сообщества и состязательное

начало.

Бурно

развивается греческая культура. Именно

в эпоху архаики складываются её основные

феномены: философия и театр, спортивные

состязания и ордерная система в

архитектуре. Формируются основные черты

греческого общества: чувство спаянности

гражданского сообщества и состязательное

начало.

Чувство коллективизма приводит к развитию общественной архитектуры – строительству храмов богов-покровителей общины. По понятиям античного человека храм является моделью мира, “воплощением храма небесного, где обитали боги”. В образе храма земля соединялась с небом: верхняя часть – фронтон – символизировала небесный мир богов, наос (главное помещение храма, содержащее статую божества) – мир земной.

“Идея греческого

храма, очевидно, возникла органическим

путём из самого существа греческой

религии, исторической и повествовательной,

мыслившей бога в образе человека.

Назначение греческого храма – быть

жилищем божества. Греческое слово “наос”

означает одновременно храм и жилище….

Греческий храм подобен жилищу человека: его пространство твердо ограниченно и замкнуто, оно служит не для временного шествия, а для постоянного пребывания. Концепция греческого храма возникла не из микенского мегарона, а из более древних традиций элладского жилого дома…Как в конструкции, так и в плане храма греческий архитектор стремился к некоей идеальной норме, к установлению основных неизменных типов” (Б. Р. Виппер).

В области архитектуры древние греки впервые применили стоечно-балочную систему в конструкции здания, определившую отчётливое деление несущих и несомых частей – опоры и груза.

Маленькие, изящные, почти интимные храмики и огромные, величественные, монументальные храмы Древней Греции несли в себе одно и тоже эстетическое начало – ощущение спокойствия и уравновешенности, благородства и одухотворенности. Соразмерные человеку, они облагораживали и возвышали его душу.

Ясные художественные

решения античной архитектуры воплотились

в своеобразие ордерной системы, лежащей

в основе всей античной архитектуры.

Ордер представляет собой систему правил и эстетических норм, которые выражаются в порядке соотношения и расположения колонн и лежащего на них перекрытия (антаблемента). В этой системе противопоставляются несущие (колонны) и несомые части (антаблемент). Основой выразительности ордера является его пропорциональность.

Ордерное здание, как правило, имеет ступенчатый фундамент, на который помещается череда вертикальных опор, несущих на себе тяжесть антаблемента, отражающего конструкцию балочного перекрытия и крыши.

Два первых ордера – дорический и ионический, знакомят нас с двумя разными образными и композиционными системами, начиная с главных частей ордера – колонны, антаблемент, профиль – и заканчивая планом здания.

Дорический храм,

воплощая дух гражданственности и

героики, несёт в себе идею силы и мужества.

Его основные черты – это массивное

каменное основание, состоящее из трёх

ступеней, приземистые и мощные колонны,

помещённые прямо на фундаменте храма,

заканчивающиеся простой и строгой

капителью.

Капитель дорического ордера состоит из круглой каменной подушки (эхина) и четырёхугольной каменной плиты (абака), принимающей на себя тяжесть антаблемента. Отвесные желобки на колонне – каннелюры придают ей стремление вверх, а относительно небольшое количество (16-20) – устойчивость. Круглая, слегка изогнутая подушка капители словно сплющилась под тяжестью перекрытия, взяв на себя основной груз и зрительно освободив колонну. Антаблемент состоит из трёх частей: архитрава, фриза и карниза; архитрав – балка, которая лежит на колонне, – гладкий; фриз украшают триглифы и метопы (декоративные плиты).

Ионический храм,

воплощая спокойствие, величие духа и

строгое изящество, несёт в себе идею

женственности. Его основные черты:

колонна спокойно вырастает из основания

благодаря мягкому профилю базы,

связывающеё её со ступенями храма.

Стройный ствол колонны имеет 24 каннелюры,

усиливающие движению вверх особую

интенсивную. Капитель состоит из двух

замыкающих колонну завитков – волют. Они придают колонне ощущение лёгкости,

отгораживая её от тяжёлого антаблемента

и лишая её впечатления сильной опоры,

несущей тяжесть перекрытия. Пробегающий

без перерыва сплошной неукрашенный

(или покрытой вереницей скульптурных

изображений) фриз ионического храма

делает антаблемент лёгкой декоративной

частью здания.

Они придают колонне ощущение лёгкости,

отгораживая её от тяжёлого антаблемента

и лишая её впечатления сильной опоры,

несущей тяжесть перекрытия. Пробегающий

без перерыва сплошной неукрашенный

(или покрытой вереницей скульптурных

изображений) фриз ионического храма

делает антаблемент лёгкой декоративной

частью здания.

Ордер был общей системой правил, никак не исключающей индивидуальности творческого решения в вопросах соотношения храма с ландшафтом, с другими сооружениями.

Каменное основание

дорического храма —периптера — обычно

трехступенчатое, называемое стереобатом,

с его верхней ступенькой — стилобатом

— служило как бы постаментом храма. В

наос, из которого, собственно, и состоял

храм, вел вход со стороны главного фасада

(в некоторых храмах был еще опистодом

—помещение позади наоса с выходом

в сторону заднего фасада). Наос освещался

или через двери, или через световые люки

в потолке. Дорические колонны архаического

периода не имели базы и создавали

впечатление приземистых и мощных. Ствол

их прорезали желобки — каннелюры, на

высоте одной трети ствол утолщался (это

утолщение носит название энтазиса),

капитель колонны состояла из эхина

— круглой каменной подушки, и абака —

квадратной плиты, на которую опиралось

перекрытие, так называемый антаблемент.

Антаблемент складывался из архитрава

— балки, лежащей непосредственно на

колоннах, фриза и карниза. Архитрав

дорического ордера — гладкий. Фриз

дорического ордера делится на прямоугольные

плиты — метопы и триглифы, имеющие на

плоскости три вертикальных желобка.

Антаблемент завершался карнизом.

Двускатная крыша, покрытая черепицей

или мраморными плитками, на переднем

и заднем фасадах образовывала треугольники,

так называемые фронтоны. Фронтоны и

метопы заполнялись скульптурой.

Скульптурными украшениями (акротериями)

завершались углы крыши и ее щипец

(который в русской архитектуре называется

коньком). Классическим примером

дорического ордера может служить

храм Посейдона в Пестуме (Италия, VI в.

до н. э.).

Ствол

их прорезали желобки — каннелюры, на

высоте одной трети ствол утолщался (это

утолщение носит название энтазиса),

капитель колонны состояла из эхина

— круглой каменной подушки, и абака —

квадратной плиты, на которую опиралось

перекрытие, так называемый антаблемент.

Антаблемент складывался из архитрава

— балки, лежащей непосредственно на

колоннах, фриза и карниза. Архитрав

дорического ордера — гладкий. Фриз

дорического ордера делится на прямоугольные

плиты — метопы и триглифы, имеющие на

плоскости три вертикальных желобка.

Антаблемент завершался карнизом.

Двускатная крыша, покрытая черепицей

или мраморными плитками, на переднем

и заднем фасадах образовывала треугольники,

так называемые фронтоны. Фронтоны и

метопы заполнялись скульптурой.

Скульптурными украшениями (акротериями)

завершались углы крыши и ее щипец

(который в русской архитектуре называется

коньком). Классическим примером

дорического ордера может служить

храм Посейдона в Пестуме (Италия, VI в.

до н. э.).

Капитель ионического

ордера, сложившегося к концу VII в. до н.

э. имела эхин из двух изящных завитков

— волют. Архитрав ионического ордера

разделен по горизонтали на три полосы,

отчего кажется более легким, чем гладкий

дорический. Фриз идет по антаблементу

сплошной лентой. Его характер более

легкий, изящный, «женственный». Фриз

был часто раскрашен, детали золотились.

В ионической колонне энтазис менее

заметен, чем в дорической, или вовсе

отсутствует. Карниз богато декорирован.

Уже в эпоху классики сложился коринфский

ордер, колонны которого более стройные,

чем ионические, и завершаются пышной

капителью, составленной из стилизованных

листьев аканфа. Изобретение коринфской

капители приписывают золотых дел мастеру

Каллимаху, который сделал ее сначала

из металла. Пример коринфского ордера

— храм Аполлона в Бассах (ок. 430 г. до н.

э.). Но следует отметить, что греки

употребляли коринфский ордер реже, чем

дорический и ионический.

до н.

э. имела эхин из двух изящных завитков

— волют. Архитрав ионического ордера

разделен по горизонтали на три полосы,

отчего кажется более легким, чем гладкий

дорический. Фриз идет по антаблементу

сплошной лентой. Его характер более

легкий, изящный, «женственный». Фриз

был часто раскрашен, детали золотились.

В ионической колонне энтазис менее

заметен, чем в дорической, или вовсе

отсутствует. Карниз богато декорирован.

Уже в эпоху классики сложился коринфский

ордер, колонны которого более стройные,

чем ионические, и завершаются пышной

капителью, составленной из стилизованных

листьев аканфа. Изобретение коринфской

капители приписывают золотых дел мастеру

Каллимаху, который сделал ее сначала

из металла. Пример коринфского ордера

— храм Аполлона в Бассах (ок. 430 г. до н.

э.). Но следует отметить, что греки

употребляли коринфский ордер реже, чем

дорический и ионический.

Греческие храмы

архаического периода подкрашивались:

тимпаны (т. е. само поле) фронтонов и

триглифы —обычно синим, метопы —красным. Раскрашивалась и скульптура. Краска

подчеркивала архитектонику здания,

усиливала праздничность образа. Белый

с цветными деталями храм, для которого

греческие зодчие всегда умели найти

удачное расположение на холме, на

возвышении, легко «читался» силуэтом

на фоне неба.

Раскрашивалась и скульптура. Краска

подчеркивала архитектонику здания,

усиливала праздничность образа. Белый

с цветными деталями храм, для которого

греческие зодчие всегда умели найти

удачное расположение на холме, на

возвышении, легко «читался» силуэтом

на фоне неба.

Дорический ордер явился выражением самых передовых художественных идей времени, и строгий тип периптера продолжал развиваться и совершенствоваться в эпоху классики как ведущий тип храма.

Дорический ордер

один из трех греческих архитектурных

ордеров. При возведении храмов и колоннад

греки обычно использовали три разновидности

сочетания несущих и несомых частей

здания. В греческом дорическом ордере

колонны не имеют баз, неглубокие каннелюры

перерезаны канавкой шейки под капителью,

имеющей форму круглой подушки; фриз

состоит из чередующихся триглифов и

метоп. Римский дорический ордер отличается

от греческого наличием баз у колонн и

более стройными пропорциями последних.

Дорический ордер сформировался на

Пелопоннесе и в Греции в 7 в. до н.э.

до н.э.

В дорическом ордере

заметно утончающиеся кверху колонны

не имеют базы и ставятся прямо на каменное

основание. Неглубокие желобки (каннелюры)

проходят вдоль всего ствола колонны,

подчеркивая ее вертикальную устремленность.

Чуть ниже капители – самое узкое место

ствола колонны – шейка, представляющая

собой прорезающее каннелюры кольцо.

Капитель состоит из расположенного над

шейкой подушкообразного эхина и

положенной на нее квадратной в плане

плиты – абака. Архитрав – горизонтальную

балку – нижний элемент трехчастного

антаблемента, оставляли без украшений,

чтобы яснее была выражена его работа в

конструкции. Над архитравом находился

фриз; его положение отвечало уровню

балок, на которых лежала кровля храма.

В дорическом ордере фриз образован

чередованием триглифов – плит,

соответствовавших торцам поперечных

балок, и метоп – тонких каменных плит,

занимающих промежутки между ними и не

участвующих в работе конструкции; метопы

принято было украшать скульптурными

рельефами. Антаблемент был увенчан

карнизом, нависающим над нижними частями

здания подобно тому, как деревянная

кровля всегда делалась нависающей над

постройкой, чтобы во время дождя вода

не попадала на стены и внутрь помещения. Над горизонтальным карнизом треугольное

завершение – фронтон. Каждый элемент

архитектуры храма выполняет свою роль,

что подчеркивалось с помощью цвета

(горизонтальные и вертикальные элементы

иногда окрашивались в красный и синий

цвета).

Над горизонтальным карнизом треугольное

завершение – фронтон. Каждый элемент

архитектуры храма выполняет свою роль,

что подчеркивалось с помощью цвета

(горизонтальные и вертикальные элементы

иногда окрашивались в красный и синий

цвета).

Ионический ордер — один из трёх древнегреческих архитектурных ордеров. От более раннего дорического ордера отличается большей лёгкостью пропорций и декором всех его частей. Отличительной чертой ионического ордера является способ оформления капители, которая выполняется в виде двух противоположно расположенных волют. Ионический ордер во времена античности считался «женским» ордером, за счет своей утончённости, изысканности и дополнениями разнообразными украшениями.

Возник в середине VI века до н. э. в Ионии на северо-западном побережье Малой Азии у Эгейского моря. Распространился по территории Древней Греции в V веке до н. э.

Первым из больших

ионических храмов был храм Геры на

Самосе, построенный приблизительно в

570—560 годах до н. э. архитектором Роикосом

и вскоре разрушенный в результате

землетрясения.

э. архитектором Роикосом

и вскоре разрушенный в результате

землетрясения.

Наиболее выразительным представителем ионического ордера стал храм Артемиды Эфесской, признанный одним из «Семи чудес света».

Ионический ордер существует в двух основных вариантах: малоазийском и аттическом. Основным считается малоазийский, первоначально сложившийся без фриза.

Колонна ионического ордера, в отличие от дорического делится на три части: основание, ствол и капитель. База часто сама опиралась на квадратную в плане плиту — плинт. Выпуклые элементы базы — полувалы, или торусы, украшались орнаментальной порезкой или горизонтальными желобками, по смыслу аналогичными каннелюрам. Скоции — вогнутые элементы — обычно оставались гладкими.

Капитель отличают

так называемые волюты — сдвоенные

спиральные орнаменты, вылепленные на

эхине. Волюты выглядят как завитки со

стороны фасада, по боковым сторонам

капители волюты соединяются между собой

валами, называемыми балюстры. Своим

видом балюстры напоминают свиток. Первоначально волюты лежали в одной

плоскости, затем их стали строить в

четырёх плоскостях. Эта особенность

сделала ионический ордер более устойчивым

к критическим взглядам, высказывавшемся

в IV веке до н. э., чем дорический ордер.

Последний предполагал, что эхин должен

одинаково читаться с любой стороны.

Эхин в ионическом ордере располагается

под подушкой и между волютами, как бы

выходя из под волют. Эхин и абака чаще

всего украшались богатой порезкой,

более мелкой у абаки и крупной, в виде

иоников, у эхина; они называются овы и

представляют собой орнамент из

яйцеобразных элементов, чередующихся

обычно с листьями и стрелками.

Первоначально волюты лежали в одной

плоскости, затем их стали строить в

четырёх плоскостях. Эта особенность

сделала ионический ордер более устойчивым

к критическим взглядам, высказывавшемся

в IV веке до н. э., чем дорический ордер.

Последний предполагал, что эхин должен

одинаково читаться с любой стороны.

Эхин в ионическом ордере располагается

под подушкой и между волютами, как бы

выходя из под волют. Эхин и абака чаще

всего украшались богатой порезкой,

более мелкой у абаки и крупной, в виде

иоников, у эхина; они называются овы и

представляют собой орнамент из

яйцеобразных элементов, чередующихся

обычно с листьями и стрелками.

После недолгого

раннего экспериментирования число

каннелюр на стержне колонны было

установлено в 24. Эта стандартизация

позволила сохранять пропорцию каннелюры

к диаметру колонны вне зависимости от

масштаба, даже когда высота колонны

была завышена. В плане каннелюры

представляли собой половину окружности

или эллипса, причем борозды разделялись

между собой полосками цилиндрической

образующей ствола, то есть дорожками. Расстояние между каннелюрами, в отличие

от римской архитектуры, было очень

маленьким, в результате чего они легко

повреждались. Благодаря более глубоким

бороздам и выраженным граням дорожек,

ионический ордер выделялся своей игрой

светотени, в отличие от дорического

ордера.

Расстояние между каннелюрами, в отличие

от римской архитектуры, было очень

маленьким, в результате чего они легко

повреждались. Благодаря более глубоким

бороздам и выраженным граням дорожек,

ионический ордер выделялся своей игрой

светотени, в отличие от дорического

ордера.

Ионическая колонна всегда более стройна, чем дорическая: её высота в период архаики равнялась восьми диаметрам (1:8), а позднее превышала девять диаметров (1:9). Утончение ствола кверху также было меньше, чем например в дорическом ордере. Греческие зодчие расставляли колонны очень широко, стремясь таким образом к получению ощущения легкости и изящества. Аттический появился гораздо позже, как следствие модификации первоначального малоазийского.

Малоазийский

ионический ордер. Малоазийская база

почти не расширяется книзу, она отличается

сложностью своей прорисовки. Её основу

составляют две части: основание, близкое

по форме к цилиндру, и торус. Иногда к

ним добавлялось еще одно основание

базы, кроме плинта, которое состояло из

трех элементов в виде двойного валика

каждый, разделявшихся двумя скоциями. Такая база встречается чаще всего.

Такая база встречается чаще всего.

Антаблемент такой разновидности ионического ордера состоит из двух частей: архитрава и карниза. Архитрав зрительно выглядит легче дорического, за счет того, что небольшие горизонтальные уступы разделяют его на три гладкие, нависающие друг над другом полосы — фасции. Между архитравом и карнизом располагается пояс «сухариков». Венчающая часть — сима — украшалась очень богатой орнаментальной прорисовкой.

Кровля малоазийского варианта чаще всего была плоской, что соответствовало основным архитектурно-строительным традициям региона.

Аттический ионический ордер.Возникновение данного варианта ионического ордера было связано со строительством важнейших сооружений греческой культуры, например, ансамбля афинского Акрополя. Сильное влияние на процесс становления аттического ионического ордера оказал опыт традиций работы зодчих Аттики.

Аттическая база

расширяется книзу, обозначая тем самым

передачу давления от колонны на основание.

База состоит из двух торусов, разделенных

скоцией, причем именно форма скоции

определяет расширение базы. Плинт в

базе не считается обязательным элементом.

Плинт в

базе не считается обязательным элементом.

Антаблемент состоит не из двух частей, как в малоазийском варианте, а из трех, как в дорическом ордере. Отличие аттического антаблемента заключается в том что фриз не разделён на триглифы и метопы, а огибает здание сплошной неразделённой полосой, гладкой или украшенной скульптурным рельефом.

Колонны аттического ионического ордера в целом не отличаются от малоазийского варианта. В небольших храмах существуют портики в которых колонны заменены статуями девушек. Но это лишь подвид аттических колонн.

Кровля по своему устройству не отличается от дорического ордера.

Коринфский ордер, характерным признаком которого является капитель в виде корзины с листьями, обязан своей известностью римлянам, у которых он получил чрезвычайно широкое применение. У греков же он играл весьма второстепенную роль и рассматривается лишь как более роскошный вариант ионийского ордера.

Даже в то время,

когда коринфский ордер уже завоевал

себе особое положение в римском искусстве,

Витрувий едва признает за ним право на

самостоятельное существование и по

общему характеру пропорций объединяет

его с ионийским ордером. «Пропорции

коринфского ордера, – говорит он, –

отличаются от ионийского лишь большей

высотой капители». И в представлении

греков эти два ордера казались настолько

однородными, что древнейшая из известных

нам коринфских капителей дошла до нас

в одном смешанном антаблементе с

ионийскими капителями.

«Пропорции

коринфского ордера, – говорит он, –

отличаются от ионийского лишь большей

высотой капители». И в представлении

греков эти два ордера казались настолько

однородными, что древнейшая из известных

нам коринфских капителей дошла до нас

в одном смешанном антаблементе с

ионийскими капителями.

Такое знаменательное сочетание существовало в храме Фигалии, возведенном Иктином через несколько лет после Парфенона. Целла была выдержана в ионийском ордере, но центральная колонна в ее глубине выделялась среди всех остальных своей коринфской капителью. По-видимому, капитель A была уцелевшим архаическим обломком, вновь употребленным при постройке нового храма, подобно метопам древнего храма в Селинунте, которые с таким благоговением были вделаны во вновь выстроенный храм.

Витрувий рассказывает,

что первая коринфская капитель была

произведением золотых дел мастера

Каллимаха, творца золотой лампы,

освещавшей в Эрехфейоне святилище

Минервы, – мастера, жившего в Коринфе

около 400 г.

Однако капитель Фигалии, использованная в V в. как готовый материал, доказывает, что элементы ее существовали намного раньше указываемого этой легендой времени. Как гипотезу, мы рискуем высказать предположение, что прототипом этого лиственного ордера являлась египетская капитель с украшением из пальмовых листьев, мотивы которой пользовались таким успехом в первые времена сношений Египта с греческим миром.

Во всяком случае, несомненно, что этот тип капители существовал задолго до Каллимаха, и роль этого художника могла заключаться лишь в том, что зачаткам коринфского убранства он придал определенные и законченные формы, т.е. сделал для коринфского ордера то, что Херсифрон для ионийского.

Общий видкапители – подражание металлической модели. По словам Витрувия, идея коринфской капители могла зародиться у ее творца при виде куста аканфа, листья которого охватывали корзину с дарами, поставленную на надгробную плиту.

Единственной

интересной подробностью этой легенды

является упоминание в ней имени золотых

дел мастера; и, действительно, примитивная

коринфская капитель – подлинное

произведение ювелирного искусства.

По замечанию Шипье, формы ее соответствуют скорее приемам работы по металлу, исполненной выбиванием, чем резцу скульптора: ее листва, так глубоко вырезанная, слишком хрупка для мрамора. Если же представить себе, что листья, покрывающие эту корзину, сделаны из чеканной бронзы, то ее форма станет вполне понятна. Каждый лист чеканился отдельно и ставился в ряд, прикрепленный к корзине обручем C, охватывающим ее кругом.

Столь же естественно из металлических полос, скрученных в виде спирали, образуются и волюты. Просветы же (прорези) волют, которые так трудно выполнить в камне, представляются тогда просто вырезками, исполненными грабштихелем.

Таким образом, стоит только допустить, что формы коринфской капители скопированы с металлической модели, и все кажущиеся несогласованности находят удовлетворительное объяснение.

Эта гипотеза также

как будто подтверждается обычаем

покрывать капители металлическими

украшениями, – обычаем, распространенным

вплоть до эпохи Римской империи. От

Плиния мы узнаем, что в римском Пантеоне

существовали капители с украшениями

из бронзы, а в Пальмире и Джераке

встречаются колонны, гладкие корзины

которых были обернуты в металлическую

листву.

От

Плиния мы узнаем, что в римском Пантеоне

существовали капители с украшениями

из бронзы, а в Пальмире и Джераке

встречаются колонны, гладкие корзины

которых были обернуты в металлическую

листву.

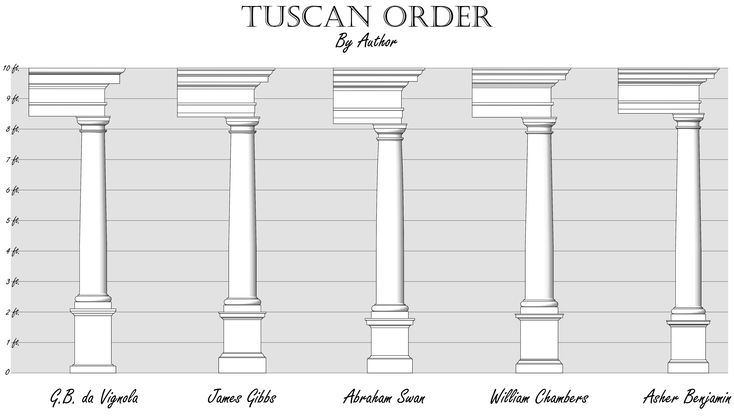

Тосканский ордер, один из пяти римских архитектурных ордеров. Название связано с архитектурой этрусков (тусков). В греческой системе ордеров отсутствует, хотя похож на более простой в деталях греческий дорический ордер, с которым его сближают формы и пропорции. Фриз тосканского ордера лишен триглифов и метоп. Отсутствуют мутулы под выносной плитой карниза. Стволы колонн, обладающие большей толщиной, чем дорические – гладкие, без каннелюр. Предельно простые базы состоят только из плинта и торуса. Высота колонны обычно соответствовала семи ее нижним диаметрам.

Композитный ордер

(итал. composito

от лат. compositus

— составной, сложный, выдуманный) —

другие названия: «римский», или

«сложный ордер» (см. капитель; ордер).

Древние римляне

в стремлении к пышности, помпезности,

торжественности архитектуры,

предпочитая всем другим наиболее

декоративный

из греческих ордеров — коринфский,

решили усложнить и его. Взяв за основу

колокол

коринфской капители, вместо третьего,

верхнего ряда листьев аканта

они поместили по углам четыре волюты

ионической капители.

Римляне также усложняли капитель

диковинными скульптурными

деталями с изображениями грифонов,

кентавров, гиппокампов.

Поэтому если коринфская капитель

напоминает букет,

корзину с листьями, то композитную

можно назвать соединением бестиария

(«зверинца») и ботанического

сада в одной

корзине (рис. 571). Древнеримский архитектор

Витрувий (I в. н. э.; см. Триада Витрувия)

еще не выделял «композитный ордер». Но

в эпоху Итальянского

Возрождения

С. Серлио, а затем Дж. Виньола в «Правиле

пяти ордеров архитектуры» (1562) включают

его в числе пяти основных классических

ордеров как самый пышный и декоративный.

В трактате Виньолы композитный ордер

по пропорциям

идентичен коринфскому, отличается

только капителью и антаблементом.

В дальнейшем

композитный ордер чаще использовался

в архитектуре стилей Барокко,

Необарокко и

«неоренессанса».

Взяв за основу

колокол

коринфской капители, вместо третьего,

верхнего ряда листьев аканта

они поместили по углам четыре волюты

ионической капители.

Римляне также усложняли капитель

диковинными скульптурными

деталями с изображениями грифонов,

кентавров, гиппокампов.

Поэтому если коринфская капитель

напоминает букет,

корзину с листьями, то композитную

можно назвать соединением бестиария

(«зверинца») и ботанического

сада в одной

корзине (рис. 571). Древнеримский архитектор

Витрувий (I в. н. э.; см. Триада Витрувия)

еще не выделял «композитный ордер». Но

в эпоху Итальянского

Возрождения

С. Серлио, а затем Дж. Виньола в «Правиле

пяти ордеров архитектуры» (1562) включают

его в числе пяти основных классических

ордеров как самый пышный и декоративный.

В трактате Виньолы композитный ордер

по пропорциям

идентичен коринфскому, отличается

только капителью и антаблементом.

В дальнейшем

композитный ордер чаще использовался

в архитектуре стилей Барокко,

Необарокко и

«неоренессанса».

Принципы порядка в архитектуре

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Вы можете узнать о наших файлах cookie и о том, как отключить файлы cookie, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжите использовать этот веб-сайт без отключения файлов cookie, мы будем считать, что вы довольны их получением. Закрывать.

Вы можете узнать о наших файлах cookie и о том, как отключить файлы cookie, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжите использовать этот веб-сайт без отключения файлов cookie, мы будем считать, что вы довольны их получением. Закрывать.

Редактировать эту статью

Последняя редакция 18 фев 2021

См. полная история

Содержание

|

В архитектуре «порядок» относится к системе правил, которые структурируют форму, структуру, расположение и пропорции дизайна. Порядок является обязательным условием функционирования любой организованной системы.

Ось – это линия, соединяющая две точки в пространстве, вокруг которой формы могут располагаться асимметрично или симметрично, уравновешенно. Это воображаемая линия, которая может обозначать строение, шествие, направление, взгляды, линию вращения и так далее. Ось используется для выравнивания элементов в дизайне, а также для организации и планирования пространств.

Это воображаемая линия, которая может обозначать строение, шествие, направление, взгляды, линию вращения и так далее. Ось используется для выравнивания элементов в дизайне, а также для организации и планирования пространств.

[править] Симметрия

Симметричный объект — это тот, который имеет равные пропорции, гармоничен и сбалансирован вокруг определенной линии. В геометрии симметричная фигура — это фигура, которая при разделении пополам осью делится на две области, являющиеся зеркальным отражением друг друга. Симметричная композиция, то есть осевая композиция, это композиция, сбалансированная вокруг оси.

Иерархия в архитектуре — это соединение пространств и форм в порядке их важности. Артикуляция достигается за счет дифференциации размера, формы, цвета, расположения форм и пространств относительно друг друга. Иерархия используется, чтобы подчеркнуть конкретный элемент, чтобы повлиять на порядок, в котором воспринимается ряд элементов.

Трансформация – это принцип, согласно которому архитектурная концепция, структура или организация могут быть изменены посредством ряда дискретных манипуляций и перестановок в ответ на определенный контекст или заданные условия без потери идентичности концепции. Трансформация формы достигается изменением размера, формы, вращением, растяжением, трансформацией и так далее.

Трансформация формы достигается изменением размера, формы, вращением, растяжением, трансформацией и так далее.

Датам – это линия, плоскость или объем, которые благодаря своей непрерывности и правильности служат для сбора, измерения и организации паттерна форм и пространств. Datum связывает вместе элементы дизайна. Это может быть линия, уровень, дорога, плоская плоскость и так далее.

[править] Ритм

Ритм – это объединяющее движение, характеризующееся шаблонным повторением или изменением формальных элементов или мотивов одинаковым или измененным образом. Ритм отличается от повторения тем, что в первом форма меняется, но все же узнаваема, тогда как в последнем форма остается постоянной.

[править] Узор

Узор относится к группам элементов или мотивов, которые повторяются предсказуемым образом. Это структура, которая организует части композиции.

[править] Повторение

Повторение относится к многократному использованию формы, цвета или других элементов дизайна. Это создает визуальное эхо и усиливает определенные аспекты работы. Повторение может создать структуру, движение, гармонию и единство.

Это создает визуальное эхо и усиливает определенные аспекты работы. Повторение может создать структуру, движение, гармонию и единство.

- Архитектура.

- Архитектурный проект.

- Классические ордера.

- Концептуальный дизайн.

- База боеприпасов.

- Методология проектирования.

- Принципы проектирования.

- Визуальные элементы дизайна.

- Доля

- Добавить комментарий

- Отправьте нам отзыв

Архитектура эпохи Возрождения: как определить римские ордера | Архитектура

Классические «ордера» описывают своего рода архитектурную грамматику, впервые разработанную в греческой архитектуре, затем адаптированную и расширенную римлянами. По существу, ордера определяют форму, пропорции и оформление основных архитектурных элементов: вертикальной опорной колонны (с ее основанием, валом и капителью) и горизонтального поддерживаемого антаблемента (разделенного на три регистра, снизу вверх: архитрав , фриз и карниз).

Удовлетворительно симметричным образом ордена были заново открыты и кодифицированы в обратном порядке, с повторным открытием римских орденов в эпоху Возрождения, только для того, чтобы в 18 веке их избегали пуристы, копавшие глубже и раскапывавшие то, что считали быть более чистыми греческими орденами.

Римские ордера , определенные теоретиками Высокого Возрождения от Леона Баттисты Альберти до Себастьяно Серлио, включали пересмотренные греческие ордера (дорический, ионический и коринфский), а также их собственные дополнения (тосканский и составной). Они основывали свои определения на трудах римского архитектора Витрувия и на непосредственных наблюдениях за зданиями, которые последний описал в своем основополагающем трактате I века до н.э. De Architectura (Десять книг об архитектуре). Каждое последующее поколение подходило к приказам свежим взглядом и определяло их заново. Наибольшее влияние оказал итальянский архитектор, теоретик и археолог 16-го века Андреа Палладио, поскольку его I Quattro Libri dell’Architettura (Четыре книги об архитектуре, 1570 г. ) были опубликованы и переведены по всей Европе. Иниго Джонс сыграл важную роль в распространении и реализации своих идей в Великобритании.

) были опубликованы и переведены по всей Европе. Иниго Джонс сыграл важную роль в распространении и реализации своих идей в Великобритании.

Тосканский орден – это примитивная форма, которая, как предполагается, старше даже греческих орденов, но в римских источниках он не упоминается – на него ссылаются только в писаниях эпохи Возрождения. Это самый простой из всех орденов, с простой гладкой колонкой и простой капителью. Ордер дорический характеризуется приземистыми колоннами с круглыми капителями и фризом, украшенным чередующимися триглифами (тремя вертикальными полосами, разделенными бороздками) и простыми или скульптурными метопами (прямоугольными блоками). Наряду с тосканским, это самый простой из орденов и часто ассоциируется с силой – Обеликс стаи. Ионический ордер более изящный и величественный — вспомните Венеру Ботичелли — с часто неканнелированными колоннами, завитыми капителями, фризами, иногда украшенными искусно вылепленными барельефами и зубцами — рядом небольших блоков — под карнизами.