Церкви Новочеркасска | novocherkassk-gorod.ru

(краткая общая история)

История г. Новочеркасска не мыслима без истории храмов. Проект города, разработанный генерал-лейтенантом Ф. П. Деволаном, предусматривал создание 6-ти городских площадей с православными храмами.

18 мая 1805 г. в церковный праздник Вознесение Господне был заложен не только г. Новочеркасск, но и освящена первая деревянная часовня-храм, с которой начинается история Вознесенского собора и духовная жизнь в новой столице Донского казачества. В этот же день было освящено место под Александро-Невскую церковь.

Если вам нужны доступные и эффективные препараты, купить дженерики брендовых лекарств будет лучшим выходом.

29 июня 1810 г. освящается построенный деревянный Александровский молитвенный дом, а 18 сентября — Троицкий молитвенный храм. На городском кладбище устраивается деревянная церковь во имя св. Димитрия Солунского. 1-го октября 1811г. торжественно закладывается каменный Войсковой собор по проекту архитектора Л. И.Русско. В начале 1812 г. из Старочеркасска перевозится в Новочеркасск и освящается деревянная Никольская церковь, а в декабре — деревянная Михайло-Архангельская церковь. Первоначально её устроили в начале 1813 г. на Архангельской площади (ныне пл. Кирова). В этом же году при госпитале закладывается храм во имя Скорбящей Божией Матери и церковь при остроге во имя великомученика Иоанна-воина.

И.Русско. В начале 1812 г. из Старочеркасска перевозится в Новочеркасск и освящается деревянная Никольская церковь, а в декабре — деревянная Михайло-Архангельская церковь. Первоначально её устроили в начале 1813 г. на Архангельской площади (ныне пл. Кирова). В этом же году при госпитале закладывается храм во имя Скорбящей Божией Матери и церковь при остроге во имя великомученика Иоанна-воина.

Таким образом , из запланированных Ф.Деволаном «Соборной церкви с площадью и 6 приходских церквей с площадями» к 1814 г. уже были построены, хотя и деревянными, собор и 5 церквей.

5 апреля 1829 г. в казачьем крае учреждается самостоятельная второклассная Донская епархия с местопребыванием Донских архиереев в г. Новочеркасске, который в связи с этим получает статус епархиального города. Поэтому рядом с деревянным Вознесенским собором с 1831 по 1834 г.г. строится «Дом архиепископа» (ныне здание Дома офицеров), а за ним — здание Донской духовной консистории с епархиальным складом (ныне здание военных). В этом же 1829 г. в Новочеркасске на Никольской площади (ныне пл. Левски) появляется первая каменная Никольская церковь.

В этом же 1829 г. в Новочеркасске на Никольской площади (ныне пл. Левски) появляется первая каменная Никольская церковь.

В 1856 г. на Троицкой площади каменным зданием, вместо разобранной деревянной, была построена Троицкая церковь. В 1861 г. на месте обветшалой деревянной кладбищенской Димитриевской церкви строится новая каменная. В 1864 г. на территории казарм казачьих не строевых полков (занимавшихся строительством мостовых, дамб, улиц и скверов и т.д.) на Сенной площади сооружается деревянная церковь во имя св. Константина и Елены. В 1872 г. белокаменным строением поднялась на новом месте (на Азовском рынке) Михайло-Архангельская церковь. На прежнем месте (Архангельская пл.) путем переборки устаревшей деревянной Михайло-Архангельской церкви была устроена и в 1889 г. освящена единоверческая Успенская церковь, в связи с чем и площадь получила новое название — Успенская.

В июне 1891 г. «при большом стечении народа» заботами настоятельницы Старочеркасского Ефремовского женского монастыря игуменьи Иннокентии на Крещенском спуске (ныне Красный) был заложен, а 12 декабря 1893 г. освящен и открыт храм во имя Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радости». В 1896 г. было закончено строительство каменной Александро-Невского храма за Александровским садом (ныне городской парк). В 1898 г. на бывшей Колодезной площади (ныне ул. Маяковского) на пожертвования прихожан строится каменная церковь во имя св. Георгия Победоносца. В этом же году на ул. Михайловской (ныне Кирова) по проекту архитектора Н.Роллера строится лютеранская кирха (церковь).

освящен и открыт храм во имя Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радости». В 1896 г. было закончено строительство каменной Александро-Невского храма за Александровским садом (ныне городской парк). В 1898 г. на бывшей Колодезной площади (ныне ул. Маяковского) на пожертвования прихожан строится каменная церковь во имя св. Георгия Победоносца. В этом же году на ул. Михайловской (ныне Кирова) по проекту архитектора Н.Роллера строится лютеранская кирха (церковь).

Богатым на церковное строительство стало и начало нового ХХ века., Так, в 1903 г. на Ратной площади (ныне комплекс зданий ЮРГТУ со столовой и студенческой поликлиникой) строится по проекту архитектора С.И.Болдырева каменная церковь Донской иконы Божией Матери. В этом же году недалеко от этого храма строится католический костел во имя Пресвятой Девы Марии. 6 мая 1905 г., спустя почти сто лет после закладки храма-часовни освящается и открывается великолепный каменный Войсковой Вознесенский кафедральный собор, названный «вторым солнцем Дона». В 1908 г. освящается и открывается на Пушкинской улице (ныне на этом месте городская пожарная часть) старообрядческая Николаевская церковь. В 1909 г. вместо обветшалой церкви на Сенной площади открывается новая каменная Константино-Еленинская церковь. В следующем 1910 году недалеко от площади князя Святополк-Мирского (ныне пл. Павлова у ликеро-водочного завода) сооружается еще одна каменная церковь — во имя Серафима Саровского.

В 1908 г. освящается и открывается на Пушкинской улице (ныне на этом месте городская пожарная часть) старообрядческая Николаевская церковь. В 1909 г. вместо обветшалой церкви на Сенной площади открывается новая каменная Константино-Еленинская церковь. В следующем 1910 году недалеко от площади князя Святополк-Мирского (ныне пл. Павлова у ликеро-водочного завода) сооружается еще одна каменная церковь — во имя Серафима Саровского.

Естественно, что в Новочеркасске было построено 17 так называемых домовых церквей (см. отдельную статью), т.е. храмов, расположенных внутри зданий учебных заведений, административных зданий и т.д., а также более 10 православных часовен, наиболее известной из которых была Александровская, построенная в 1891 г. напротив нынешнего здания центрального универмага.

Из того, что было построено до революции 1917 г. и гражданской войны на Дону (1918-1920 г.г.) в 90-е перестроечные годы ХХ века удалось возродить только шесть, а именно: Вознесенский кафедральный собор, Свято-Михайловский собор, Александро-Невский храм, Георгиевскую, Константино-Еленинскую и Димитриевскую церковь. Все другие православные храмы были утрачены. Но в наше время появились и строятся новые храмы (см. отдельную статью).

Все другие православные храмы были утрачены. Но в наше время появились и строятся новые храмы (см. отдельную статью).

К 100 – летию перезахоронения героев Дона в усыпальницу Вознесенского собора

На главном фасаде Вознесенского собора справа от входа установлена мемориальная доска с таким текстом: «В храме – усыпальнице Покрова Пресвятой Богородицы покоятся Донские герои Отечественной войны 1812 года граф генерал от кавалерии Платов М.И., граф генерал-лейтенант Орлов-Денисов В.В., генерал-лейтенант Ефремов И.Е., участник Кавказских войн генерал – лейтенант Бакланов Я.П., Архиепископ Донской и Новочеркасский Иоанн».

Платов М.И. Бакланов Я.П. Ефремов И.Е. Орлов – Денисов В.В.

Архиепископ Донской и Новочеркасский Иоанн

Первоначально они были похоронены в разных местах: Платов М. И. – в усыпальнице Рождественской церкви на Архиерейской даче, Орлов-Денисов В.В. – на кладбище Покровского монастыря в Харькове, Ефремов И.Е. – на кладбище станицы Гугнинской, Бакланов Я.П. – на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге, Архиепископ Донской и Новочеркасский Иоанн – в храме Кременского монастыря.

И. – в усыпальнице Рождественской церкви на Архиерейской даче, Орлов-Денисов В.В. – на кладбище Покровского монастыря в Харькове, Ефремов И.Е. – на кладбище станицы Гугнинской, Бакланов Я.П. – на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге, Архиепископ Донской и Новочеркасский Иоанн – в храме Кременского монастыря.

Как возникла идея устройства усыпальницы? Когда и почему в усыпальницу были перезахоронены выдающиеся деятели Дона? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вернуться к началу истории Вознесенского собора.

Собор был заложен в день основания Новочеркасска 18(30) мая 1805 года.

Закладка первого собора и г. Новочеркасска. Художник И. Попов. Из книги «Войсковой соборный храм в г. Новочеркасске». Составитель К. Лимаренко, 1904г.

Проект собора разработал придворный архитектор А. И. Русско. М.И. Платов хотел чтобы это был храм – памятник.В храме отводилось специальное помещение, в котором должны были разместить регалии-знаки воинской доблести казаков: ордена, знамена, оружие.

Соборный храм в Новочеркасске. Проект А.И. Руско. Из еженедельника « Иллюстрация», 1845 г. Том 1, № 35.

Собор начали строить в 1811 году. С началом Отечественной войны 1812 года строительство приостановилось.

Но М.И. Платов и в военной обстановке не забывал о соборе. По его ходатайству уже в 1812 году на Дон были отправлены 8 пушек из отбитых в боях у французов, котрые должны были установить вокруг храма.

После разгрома Наполеона М.И. Платов находился в Париже, где заказал лучшим мастерам из серебра, отбитого у французов потир и дарохранительницу для собора. Когда М.И. Платов вернулся на Дон, то на строительство собора пожертвовал 96 кг серебра. Строительство собора возобновилось в 1816 году. Однако, после смерти атамана храм строился с длительными перерывами. В 1846 году уже ожидалось окончание строительства, но 9 августа в 9 часов вечера внезапно обрушились главный и два малых купола, превратив сооружение в груду развалин.

Не удалось возвести и второй собор по проекту И.О. Вальпреде.

Строящийся собор в начале 1860-х годов. Архитектор И.О. Вальпреде. Фотофонд МИДК.

В ночь с 10 на 11 июля 1863 года рухнул главный купол. Строительство остановилось надолго. В 1875 году останки М.И. Платова и членов его семьи из семейного склепа возле строящегося собора были перенесены в усыпальницу Рождественской церкви на Архиерейской даче (бывший загородный двор М.И. Платова).

Третий проект собора разработал архитектор А.А. Ященко. Строительство началось в 1893 году.

Торжественная закладка собора в 1893 году. Из книги «Войсковой соборный храм в Новочеркасске». Составитель К. Лимаренко. 1904 год.

В 1905 году собор освятили. Создатели собора не забыли мечту М.И. Платова о храме-памятнике.

Вознесенский собор стал памятником казачьего благочестия. В главной церкви по плоскостям арок, над окнами в угловых частях собора изображены священные события и святые, в честь которых были освящены церкви и приделы на Дону.

На хорах (второй этаж) устроили «залу для светских бесед и собраний».

Часть «залы для бесед и собраний» на хорах. Из книги «Войсковой соборный храм в гор. Новочеркасске». Составитель К. Лимаренко. 1904 год.

“Зала” была оформлена так, чтобы посетители могли наглядно представить роль донского казачества в истории, его связь с царствующей династией и церковью. В орнамент плафонов и арок вписаны имена российских государей, при которых существовало войско Донское.

В “зале” разместили регалии войска Донского и картины, изображающие важнейшие события в истории казачества.

Собор имеет два подвальных помещения.

В восточной части верхнего подвала была устроена Покровская церковь – памятник донской церковной старины. В Покровскую церковь перенесли иконостасы и иконы, церковные принадлежности из временного деревянного собора.

В центральной части подвала вокруг массивной восьмигранной колонны устроили 24 мраморных саркофага. Первоначально они предназначались для погребения выдающихся служителей церкви. Но со временем взгляд на назначение усыпальницы менялся. От войска Донского в Военное министерство и Священный Синод неоднократно поступали ходатайства о перезахоронении в усыпальницу выдающихся донских героев.

Первоначально они предназначались для погребения выдающихся служителей церкви. Но со временем взгляд на назначение усыпальницы менялся. От войска Донского в Военное министерство и Священный Синод неоднократно поступали ходатайства о перезахоронении в усыпальницу выдающихся донских героев.

Приближалось 100-летие Отечественной войны 1812 года. К этому юбилею решили перенести в усыпальницу прахи героев Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Ивана Ефремовича Ефремова и графа генерала от кавалерии Василия Васильевича Орлова-Денисова, которые в разные годы командовали лейб-гвардии Казачьим Его Величества полком, бывшего войскового атамана, основателя Новочеркасска и Вознесенского собора Матвея Ивановича Платова, а также генерал-лейтенанта участника Кавказской войны Я.П. Бакланова (в связи с его 100-летием). К этому времени было приурочено и перезахоронение в усыпальницу Архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна.

Перезахоронение состоялось 4 октября 1911 года. Газета «Донские областные ведомости» писала: «День 4 октября 1911 года в летописях Дона останется навсегда. В этот день войско Донское торжественно чествовало память своих героев: войскового атамана графа М.И. Платова, генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова и генерал-лейтенантов И.Е. Ефремова и Я.П. Бакланова».

Газета «Донские областные ведомости» писала: «День 4 октября 1911 года в летописях Дона останется навсегда. В этот день войско Донское торжественно чествовало память своих героев: войскового атамана графа М.И. Платова, генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова и генерал-лейтенантов И.Е. Ефремова и Я.П. Бакланова».

Ровно в 8 часов утра на вокзал прибыл траурный поезд. Как только гробницы вынесли из вагона, начался в соборе и в монастырской церкви погребальный перезвон колоколов.

Процессия медленно направилась по Крещенскому спуску к Вознесенскому собору. За гробницами шли высшее духовенство, войсковой атаман, служащие войсковых, гражданских и судебных органов. Крещенский спуск от вокзала до собора запружен народом. На соборной площади войска в пешем и конном строю, учащиеся учебных заведений. Гробницы внесли в собор. По окончанию церковной службы их перенесли в Покровскую церковь и опустили в саркофаги. В это время раздались орудийные и ружейные залпы.

Так в войсковом соборе появился памятник казачьей доблести и героизма- усыпальница донских героев.

Автор сборника «Герои Дона» П.Х. Попов так написал о значении перезахоронения: «Пусть память этих славных сынов Дона передается и свято хранится в отдаленном потомстве донского казачества, пусть у могил их молодые поколения учатся так же, как эти герои, горячо и беспредельно любить родной край свой, пусть у прахов этих героев донцы черпают вдохновение на верную службу Царю и Отчизне».

Перезахоронение героев Дона и Архиепископа Донского и Новочеркасского в усыпальницу Вознесенского собора 4 октября 2011 года. Фотофонд МИДК

Комиссия по подготовке к 100-летию Отечественной войны 1812 года планировала поместить в соборе на мраморных плитах имена кавалеров ордена Св. Георгия, награжденных за отличия в боях 1812 – 1814 гг., и имена генералов и офицеров, павших в этих боях.

Но эти планы не осуществились: помешала Первая мировая война, а затем гражданская. В первые годы советской власти собор еще был действующим храмом (его закрыли в 1934 г.), а его исторические центры уничтожались. Из «залы для светских бесед и собраний» исчезли регалии, Покровская церковь была разрушена, а верхний подвал превратили в хозяйственный склад.

В первые годы советской власти собор еще был действующим храмом (его закрыли в 1934 г.), а его исторические центры уничтожались. Из «залы для светских бесед и собраний» исчезли регалии, Покровская церковь была разрушена, а верхний подвал превратили в хозяйственный склад.

Хотя в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. обратились к подвигам героев Отечественной войны 1812 года, но об усыпальнице не вспомнили.

Лишь в 1990 году началось восстановление верхнего подвала собора. Тогда казаки Новочеркасска решили проверить слухи о том, что останки из усыпальницы давно были выброшены на свалку.

1 марта 1992 года по распоряжению атамана С.А. Мещерякова саркофаги были вскрыты. Выяснилось, что останки героев находились в саркофагах, но в них были сброшены обломки разрушенной Покровской церкви, разбитые иконы, церковные книги.

При городском совете создали специальную группу по приведению захоронений в порядок и торжественному перезахоронению останков выдающихся людей Дона.

Перезахоронение было проведено 15 мая 1993 года.

Таким образом, Вознесенский собор по замыслу М.И. Платова создавался как храм-памятник. Но исторические центры собора были разрушены. В 1990 году начался ремонт и реставрация верхнего подвала собора. Восстановили Покровскую церковь (по новому проекту) и усыпальницу великих деятелей Дона.

Усыпальница и в наши дни является памятником доблести и героизма героев Дона, чья жизнь подвиги служат промером для всех поколений.

Ждет реставрацию «зала для светских бесед и собраний», которая являлась памятников истории и подвигов донских казаков.

Литература:

- Донские Областные Ведомости. -1911. – № 207.

- Кирсанов Е.И. История и возрождение войскового храма в Новочеркасске. – Ростов н/Д.: Юг, 2001.

- Лимаренко К. Войсковой соборный храм в гор. Новочеркасске: История постройки. Архитектура. Орнаменты. Мрамор. Бронза. Живопись. Исторические композиции. Иконостасы. Киоты. /Сост. Инженер-полковник К.

Лимаренко. – Издание соборостроительной комиссии, 1904. – С. 57.

Лимаренко. – Издание соборостроительной комиссии, 1904. – С. 57. - Новочеркасский собор //Приазовский край. – 1900. – 20 октября. – № 272.

- Попов П.Х. герои Дона: К перенесению Донских героев в усыпальницу при Вознесенском соборе. – Новочеркасск, 1911.

Соборный храм в г. Новочеркасске //Иллюстрация. – 1845, Т.1. – № 35. – С. 549 – 550

концепция росписи соборного храма Войска Донского

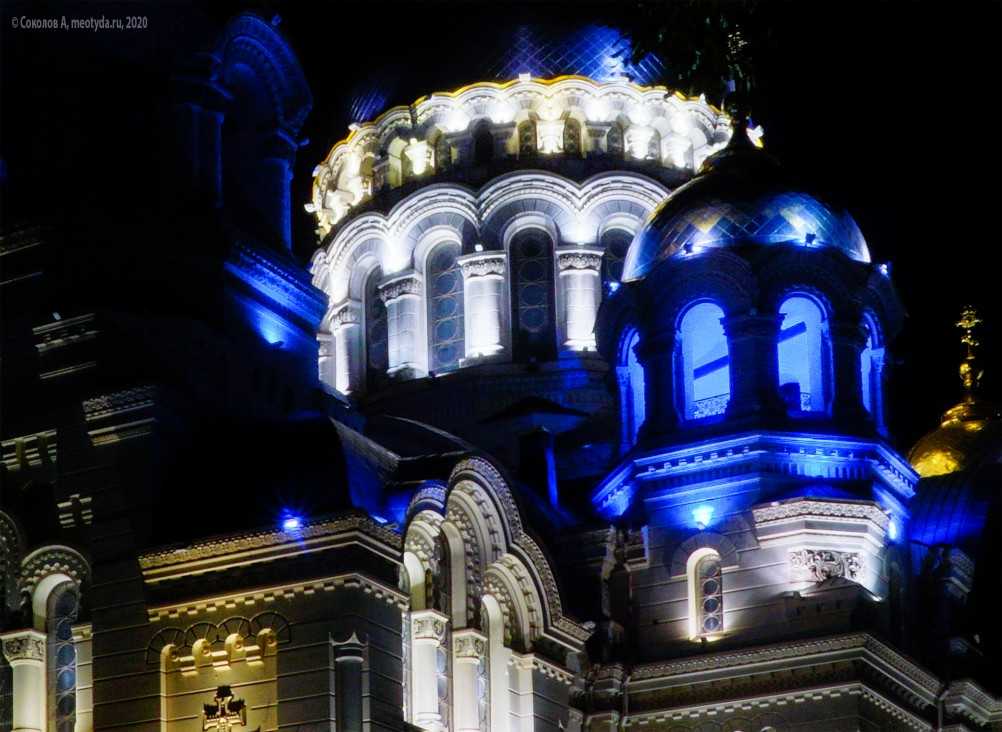

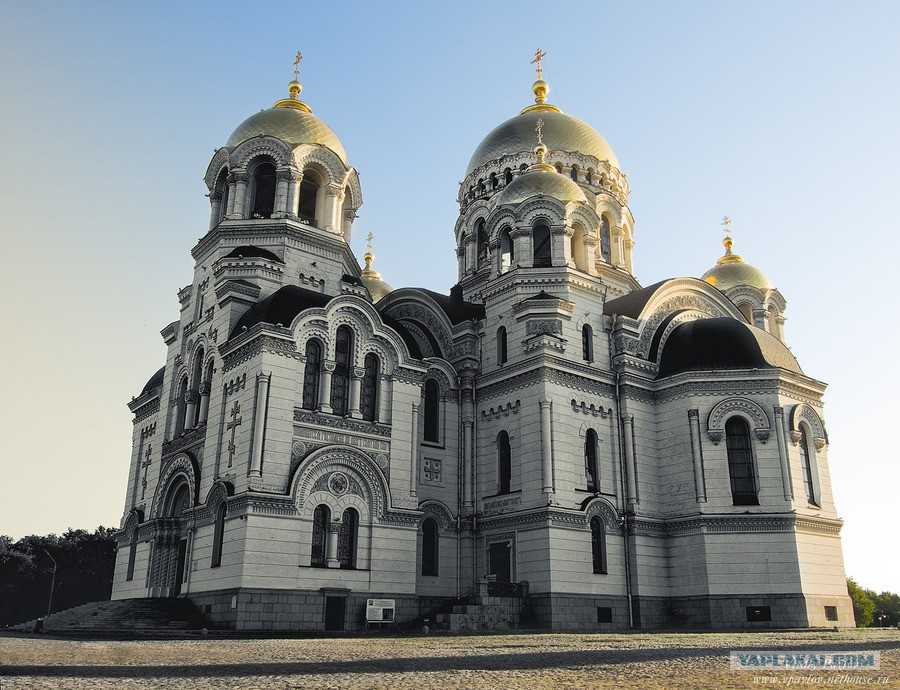

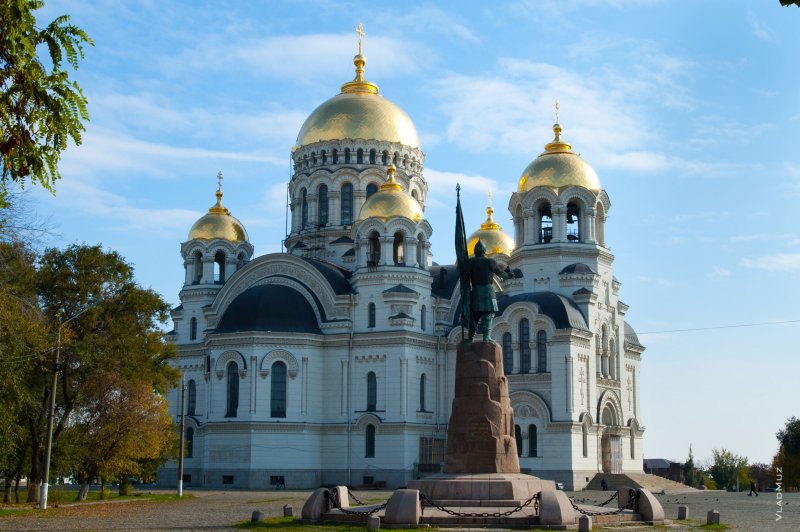

0 Вознесенский собор в Новочеркасске является одним из самых выдающихся памятников русского зодчества и изобразительного искусства, связанных с развитием на рубеже XIX-XX столетий так называемого неовизантийского стиля. Собор поражает величием архитектуры, а также грандиозными размерами: на одну службу вмещает до 5.000 человек. По величине Вознесенский собор в Новочеркасске уступает только Храму Христа Спасителя в Москве (10 тыс. чел.) и Исаакиевскому собору в Петербурге (7 тыс. чел.).

чел.) и Исаакиевскому собору в Петербурге (7 тыс. чел.).Символическая закладка Вознесенского собора произошла еще в 1805 году при закладке самого города Новочеркасска. С этого момента, дважды предпринимались попытки воздвигнуть собор – в 1811-1846 (по проекту Алоизия Руско) и в 1850-1863 годах (по проекту Константина Тона). Однако оба раза строительство завершилось обрушением здания. Наконец, в 1891 голу, был высочайше утвержден проект третьего варианта Вознесенского собора, выполненный архитектором, действительным членом Императорской Академии художеств Александром Александровичем Ященко. Строительство началось в 1893 году, и 6 мая 1905 года состоялось освящение Вознесенского собора. А.А. Ященко скоропостижно скончался в 1893 году. Руководство работами осуществлял архитектор И.П.Злобин.

Архитектурная композиция и декоративное оформление фасадов Вознесенского собора решены в неовизантийском стиле. Грандиозный центральный купол обрамлен четырьмя малыми. Наружное скульптурное оформление по эскизам художника Грязнова выполнено скульптором Возницким. Кроме главного престола в соборе освящены еще два придела: во имя Воскресения Христова и во имя иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской. Собор имеет два подвала – нижний и верхний общей глубиной около 15 м. Нижний подвал служит для хранения свечей, лампадного масла и т.д., а верхний приспособили для несгораемого войскового архива в северном крыле, а в центре – под усыпальницу великих людей Дона, состоящую из 24 мраморных саркофагов.

Кроме главного престола в соборе освящены еще два придела: во имя Воскресения Христова и во имя иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской. Собор имеет два подвала – нижний и верхний общей глубиной около 15 м. Нижний подвал служит для хранения свечей, лампадного масла и т.д., а верхний приспособили для несгораемого войскового архива в северном крыле, а в центре – под усыпальницу великих людей Дона, состоящую из 24 мраморных саркофагов.

Вознесенский собор был теплым, имел специальное оборудование для отопления в зимнее время. Внутренняя отделка собора отличается утонченной роскошью и монументальным величием. Белый мрамор из Италии для полов и иконостаса поставила ростовская фирма итальянца Сильвестра Тонитто, а розовый (для колонн), привозили из Франции.

Эскизы икон подготовили члены Общества русских художников Стаборовский и Гружевский. Работу по его устройству и живописи отдали по конкурсу профессору А.В. Пряхову.

Выдающимся художественным качеством отмечена роспись Вознесенского собора, созданная под несомненным влиянием стенописей Храма Христа Спасителя, а также живописи В. Васнецова во Владимирском соборе в Киеве.

Васнецова во Владимирском соборе в Киеве.

После конкурса заказ на роспись Вознесенского собора был отдан Обществу русских художников, чей проект произвел на комиссию наиболее благоприятное впечатление. Роспись выполняла большая группа живописцев из Санкт-Петербурга, Москвы и Новочеркасска. Среди них следует выделить Григория Григорьевича Мясоедова, Ивана Федоровича Попова, Владимира Михайловича Лопатина, Николая Георгиевича Масленникова, Аполлона Васильевича Троицкого, Владимира Александровича Пояркова, Дмитрия Николаевича Кардовского, Ивана Федоровича Порфирова, Вениамина Николаевича Попова, Александра Михайловича Грушина, а также Г.В. Белащенко, А.П. Хотулева, В.А. Иващенко, А.С. Петухова, В.А. Плотникова, Т.К. Петрусевича, Т.П. Шинкаренко, М.Е. Ватутина, Ф.С. Казачинского, С.Е. Девяткина.

Программа росписи Вознесенского собора тесно связана с традицией системы росписи византийских и русских больших соборов, отмечена глубоким пониманием смысла и назначения храмовой росписи. Роспись выполнена в масляной технике живописи на известково-гипсово-песчаном основании.

Роспись выполнена в масляной технике живописи на известково-гипсово-песчаном основании.

В куполе традиционно представлен Христос Вседержитель в окружении херувимов, написанный И.Ф. Порфировым в духе Владимирского собора в Киеве. В барабане – пророки, которые выделяются своей экспрессией, энергией рисунка и строгими, по-васнецовски аскетичными, ликами; принадлежат они кисти художника Г.В. Белащенко.

Что касается сюжетов, то в соборе наблюдается тенденция минимизации сюжетов центрального пространства, тем самым огромное количество площадей покрываются роскошными вызолочеными орнаментами, отчего храм приобретает удивительно нарядное звучание. В соборе присутствует только праздничный цикл, а так же отдельные композиции в алтаре и на западной стене. Большое количество изображений святых – в медальонах арок, на столпах и стенах, в простенках окон. Над главными арками художником А.П. Хотулевым написано одиннадцать изображений чудотворных икон Божией Матери, особенно чтимых в Донской области.

Сцены христологического цикла помещены в притворе. Угловые композици принадлежат кисти И.Ф. Попова: «Притча о Блудном Сыне», «Исцеление дочери Хананеянки», «Отрок Иисус во храме», «Благословение детей». Их задача – запечатлеть в памяти христианина примеры милосердия. Над входом, на западной стене притвора, художником В.А. Плотниковым изображенл евангельское повествование «Подаяние на храм Христом сатира», как пример пожертвования на храм, которому должен следовать по мере своего достатка каждый прихожанин.

Притвор отделяется от самого собора преддверием с двумя дубовыми перегородками с зеркальными стеклами. На северной стене преддверия написанная художником А.В.Троицким композиция «Чудесное видение Креста на небе Императором Константином». На противоположной стене – «Искание князем Владимиром истинной веры».

Алтарь оформлен в соответствии со вкусами начала XX века. Следует отметить композицию «Троица Новозаветная» над алтарем кисти художника М.Е. Ватутина по эскизу И. Ф. Попова. Наличие неканонических композиций в живописи XIX – начала XX века встречается довольно часто, однако, изображение Троицы в центральной алтарной конхе – редкое явление, традиционно это место занимают образы Христа или Богоматери. Ниже под окнами в алтаре помещается одно из самых интересных изображений во всем храме – «Тайная вечеря», Это огромная 13-ти метровая композиция, принадлежащая кисти художника В.Н. Попова.

Ф. Попова. Наличие неканонических композиций в живописи XIX – начала XX века встречается довольно часто, однако, изображение Троицы в центральной алтарной конхе – редкое явление, традиционно это место занимают образы Христа или Богоматери. Ниже под окнами в алтаре помещается одно из самых интересных изображений во всем храме – «Тайная вечеря», Это огромная 13-ти метровая композиция, принадлежащая кисти художника В.Н. Попова.

Самая крупная композиция в Новочеркасском соборе – «Страшный суд», площадью около 75 кв. м.

На хорах, расположенных на втором этаже колокольни, размещены исторические сюжеты, отразившие основные вехи становления и развития Донского казачества, выполненные в передвижническом стиле Ф.С. Казачинским, Д.Н. Кардовским, И.Ф. Поповым и др. Включение композиций, связанных с историей казачества, отвечает назначению собора как усыпальницы великих людей Дона и как войскового храма Донских казаков.

В 1934 году собор был закрыт, его убранство и листы позолоченной меди с крыши были изъяты. Однако в 1942 году, в период немецкой оккупации, храм был вновь открыт. Службы в нем не прекратились и после освобождения Новочеркасска. Подвал собора использовался как склад, но наверху шли церковные службы. Все это время храм практически не реставрировался.

Однако в 1942 году, в период немецкой оккупации, храм был вновь открыт. Службы в нем не прекратились и после освобождения Новочеркасска. Подвал собора использовался как склад, но наверху шли церковные службы. Все это время храм практически не реставрировался.

В 1991 году здание собора передано Русской Православной Церкви. 15 мая 1993 года в Вознесенском соборе проходила церемония торжественного перезахоронения останков генералов Платова, Орлова-Денисова, Ефремова и Бакланова, а также Архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна в усыпальнице собора.

К настоящему моменту проведена реставрация фасадов, восстановлено покрытие и позолота куполов, установлены кресты со вставками из горного хрусталя. Однако внутреннее убранство, в первую очередь росписи, нуждается в срочной реставрации.

Сюжеты Вознесенский войсковой Всеказачий Патриарший собор в Новочеркасске, звонят колокола…

Подобные кадры

HD 00:16

Вознесенский войсковой Всеказачий Патриарший собор в Новочеркасске, звонарь на звон. ..

..

HD 00:05

Вознесенский войсковой Всеказачий Патриарший собор в Новочеркасске, звонарь на звон…

HD 00:06

Вознесенский войсковой Всеказачий Патриарший собор в Новочеркасске, звонарь на звон…

HD 00:05

Вознесенский войсковой Всеказачий Патриарший собор в Новочеркасске, звонят колокола, внизу…

HD 00:05

Вознесенский Войсковой Всеказачий Патриарший Собор в Новочеркасске, интерьер Новочеркасск,…

HD 00:05

Вознесенский Войсковой Всеказачий Патриарший собор в Новочеркасске, Святые врата Новочеркасск,…

HD 00:13

Вознесенский Войсковой Всеказачий Патриарший собор в Новочеркасске, Святые врата Новочеркасск,. ..

..

HD 00:10

Вознесенский войсковой Всеказачий Патриарший собор в Новочеркасске, ночная съемка, вне…

HD 00:07

Вознесенский Войсковой Всеказачий Патриарший собор в Новочеркасске, позолоченный купол с крестом…

HD 00:07

Вознесенский войсковой Всеказачий Патриарший собор в Новочеркасске, светильник и роспись под…

Аналогичная кинохроника

Православная энциклопедия (№ 22) 06.02.2012 2012

из колокол башня в наше время.

Вид на Великую Успенскую Колокол в Кремль. Царь есть колокол

Царь есть колокол

Волжские огни №1 Колокольный звон 1991 г.

Выпуск – посвящен концерту колокол музыкальный, проходной Троицкий собор Саратов.

Тест памяти. 1991 г.

Ярославская область ., Ростовская . Вид на озеро Неро. Ростов Кремль. Стены и башни Кремля. Предположение

Советский Урал № 4 1993 г.

надевает военную казачью форму. Звонок звонок в звонок башня звонит звонок . Служба в церкви

Панорама № 12 1989 г.

Ростов . Звонок , операторы стреляют . пнр. через монастырь. Человек — это , идущий по дороге.

Достопримечательности Москвы 1990

Кремль ( башня , Собор Василия Блаженного , Иван Великий колокол башня ). Новодевичий монастырь.

Церковь колокола .

Купол

Новодевичий монастырь.

Церковь колокола .

Купол

Наука и техника № 5 1988 г.

оборудование марки “Вега” 4. “ Кольца Возрождения” О восстановлении колоколов в Ростов Великий.

Монастыри и храмы 1975-1985 гг.

церкви и колокол башни . Мужчины в народных костюмах кольцо колокольчики . Закат над Кремлем и озером Неро

Живая связь времен 1981 г.

Померанцева в ателье. Залы Русского музея и Третьяковской галереи, в которых составляют работы древних мастеров, найденных в экспедициях Н.Н.Померанцева. Виды икон “Богоматерь”, “Дмитрий Салунского” найдены в Соловецком кремле. Соборы и здания Грановитой палаты Московского Кремля, в

Кремль, Москва 1980-1989 гг.

Купола Успенского собора . Иван Великий колокол башня и Архангельский собор . Купола собора Василия Блаженного

Наш веб-сайт использует «куки», чтобы предоставить вам лучший и наиболее актуальный опыт. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

См. наше Пользовательское соглашение,

Политика конфиденциальности

и Политика в отношении файлов cookie.

Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

См. наше Пользовательское соглашение,

Политика конфиденциальности

и Политика в отношении файлов cookie.

Эклектика рационализма в дореволюционной архитектуре гражданских общественных зданий г. Новочеркасска

Открытый доступ

| Проблема | Веб-конференция E3S. Том 281, 2021 IV Международная научная конференция «Строительство и архитектура: теория и практика инновационного развития» (CATPID-2021 Часть 1) | |

|---|---|---|

| Номер статьи | 02008 | |

| Количество страниц) | 5 | |

| Раздел | Архитектура, проектирование и реконструкция архитектурного наследия | |

| DOI | https://doi. org/10.1051/e3sconf/202128102008 org/10.1051/e3sconf/202128102008 | |

| Опубликовано онлайн | 02 июля 2021 г. | |

- Дореволюционная история Новочеркасска. novocherkassk-gorod.ru [Google ученый]

- В.И. Кулешов, В низовьях Дона («Искусство», Москва, 1987) [Google ученый]

- Э.И. Кирсанов, Атаманский храм (История Свято-Александро-Невского храма в Новочеркасске, 2008 г.) [Google ученый]

- Епархиальное девичье училище.

новочеркасск.нет

[Google ученый]

новочеркасск.нет

[Google ученый] - В.В. Ноздрев, Новочеркасское суворовское военное училище, Историческое обозрение, 2013 г. [Google ученый]

- Новочеркасск, Краткая энциклопедия («Новопринт», 2001 г.) [Google ученый]

- Частное реальное училище Кузнецова.

rutraveller.ru

[Google ученый]

rutraveller.ru

[Google ученый] - Здание, в котором располагался артиллерийский штаб. kartarf.ru [Google ученый]

- Здание Русско-Азиатского банка. ok.ru>ростовости/topic/64973985150315 [Google ученый]

- Э.И. Кирсанов, Слава и трагедия Новочеркасска.

1805-2005 гг. История казачьей столицы. Том 1. ISBN: 5-98990-001-5. 2005 г.

[Google ученый]

1805-2005 гг. История казачьей столицы. Том 1. ISBN: 5-98990-001-5. 2005 г.

[Google ученый] - Э.И. Кирсанов, Слава и трагедия Новочеркасска. 1805-2005 гг. Исторические зарисовки. Том 2. ISBN: 5-98990-003-1. 2005 г. [Google ученый]

Текущие показатели использования показывают совокупное количество просмотров статей (просмотры полнотекстовых статей, включая просмотры HTML, загрузки PDF и ePub, согласно имеющимся данным) и просмотров рефератов на платформе Vision4Press.

Данные соответствуют использованию на платформе после 2015 года. Текущие показатели использования доступны через 48-96 часов после онлайн-публикации и обновляются ежедневно в рабочие дни.

Текущие показатели использования доступны через 48-96 часов после онлайн-публикации и обновляются ежедневно в рабочие дни.

Святые воины России – Атлантика

В прошлом году я присоединился к российским полицейским и казачьим ополченцам, когда они несли совместное патрулирование в казачьей столице Новочеркасске, на реке Дон, на юге России. В неуклюжем сером фургоне МВД с тонированными стеклами и большими шинами мы пробирались через центр города, подпрыгивая и ревя в густом тумане и по покрытому воронками асфальту. Вглядываясь во мрак впереди, наши фары освещали проблески зимнего запустения: деревянные хижины, приземистые, обветренные и утопающие в снегу; скелетные ветки деревьев, покрытые инеем; и закутанные пешеходы, угрюмо бредущие по слякоти, некоторые из них уже шатаются от предвечерних возлияний. На переднем сиденье впереди меня сидели двое милиционеров в меховых шапках и серых парках, вооруженные автоматами Калашникова; рядом со мной четверо безоружных казаков-милиционеров в камуфляжной форме.

Мне было не по себе. Было 13 января (канун Нового года по юлианскому календарю), и по всему городу усиленно охранялись. Новочеркасск находится в 375 милях к северо-западу от Чечни (фактически пограничный город, учитывая размер страны), и в течение последнего десятилетия сепаратистские мусульманские повстанцы начали переходить границу в близлежащие города в южных провинциях европейской части России, где исторически христианская Европа примыкал к кавказским царствам ислама — взрывать автобусы, поезда и рынки; Захват повстанцами школы в Беслане стал последним и самым шокирующим эпизодом этого конфликта. Действительно, эти нападения представляют собой серьезный возврат к тому, что было нормой в регионе на протяжении столетий до советской эпохи: насилие между двумя доминирующими в России религиозными группами.

— Мы, казаки, — христиане, — сказал Валерий Алехин, веселый, мускулистый казачий подпоручик, чье круглое белое лицо заканчивалось черной вязаной шапкой, прикрывавшей лоб. «Так мы никогда не будем дружить с мусульманами — , никогда . Мы не позволим им строить здесь мечети». В Новочеркасске, как и в большинстве южных городов, проживает мусульманское меньшинство, состоящее из выходцев с Кавказа. Для Алехина война в Чечне была лишь очередным проявлением многовековой мусульманской кампании, направленной на расчленение России, территориальную целостность которой, по его словам, защищали священные обязанности казаков. «Хотя это и было скрыто в советское время, — продолжал он, — мы всегда жили с этим религиозным напряжением — с этим состоянием полувойны с мусульманами, которое вы, американцы, обнаружили только после 11 сентября. Я только учусь: никогда не флиртуй с теми, кто презирает тебя за твою религию». Он сослался на плакат, который мы видели в Главном управлении милиции, с изображением «Самых разыскиваемых в России»: все они были мусульманами, связанными с чеченским конфликтом. Почти все тоже были смуглые; в России, как и на Западе, конфликты между мусульманами и христианами связаны с элементами расизма.

«Так мы никогда не будем дружить с мусульманами — , никогда . Мы не позволим им строить здесь мечети». В Новочеркасске, как и в большинстве южных городов, проживает мусульманское меньшинство, состоящее из выходцев с Кавказа. Для Алехина война в Чечне была лишь очередным проявлением многовековой мусульманской кампании, направленной на расчленение России, территориальную целостность которой, по его словам, защищали священные обязанности казаков. «Хотя это и было скрыто в советское время, — продолжал он, — мы всегда жили с этим религиозным напряжением — с этим состоянием полувойны с мусульманами, которое вы, американцы, обнаружили только после 11 сентября. Я только учусь: никогда не флиртуй с теми, кто презирает тебя за твою религию». Он сослался на плакат, который мы видели в Главном управлении милиции, с изображением «Самых разыскиваемых в России»: все они были мусульманами, связанными с чеченским конфликтом. Почти все тоже были смуглые; в России, как и на Западе, конфликты между мусульманами и христианами связаны с элементами расизма. Алехин не постеснялся в этом признаться. «Мы предупредили черножопы [чёрные ослы], что мы ответим тем же на любые выпады против русских, — сказал он. ничто в прошлом казаков, как забойщиков, так и забойщиков, не способствовало хитрости. Легендарные как своим конным мастерством, так и воинскими талантами, казаки галопом вошли в русскую историю в пятнадцатом веке. Заселив и защитив степи к югу от России, они помогли возродившимся силам Московии начать освобождаться от татаро-монгольского владычества, под которым русские томились с 1240 года. Но вероятной родиной первых казаков было море волнистых ковыльных степей, окружавшее нижние излучины Дона и Реки Волги.Военная организация и дисциплина позволили казакам пережить безжалостные нападения множества грозных кочевников, ныне давно исчезнувших, турок и налетчиков, базировавшихся в Крыму. еанское и астраханско-татарское ханства — мусульманские государства, которые со временем отошли к расширяющейся Московии. Казаки определяли себя и свою Родину в военном плане.

Алехин не постеснялся в этом признаться. «Мы предупредили черножопы [чёрные ослы], что мы ответим тем же на любые выпады против русских, — сказал он. ничто в прошлом казаков, как забойщиков, так и забойщиков, не способствовало хитрости. Легендарные как своим конным мастерством, так и воинскими талантами, казаки галопом вошли в русскую историю в пятнадцатом веке. Заселив и защитив степи к югу от России, они помогли возродившимся силам Московии начать освобождаться от татаро-монгольского владычества, под которым русские томились с 1240 года. Но вероятной родиной первых казаков было море волнистых ковыльных степей, окружавшее нижние излучины Дона и Реки Волги.Военная организация и дисциплина позволили казакам пережить безжалостные нападения множества грозных кочевников, ныне давно исчезнувших, турок и налетчиков, базировавшихся в Крыму. еанское и астраханско-татарское ханства — мусульманские государства, которые со временем отошли к расширяющейся Московии. Казаки определяли себя и свою Родину в военном плане. Свою страну они называли Областью Войска Донского («Провинция Войска Донского», или войско), и все мужчины служили иррегулярными войсками (хотя и со званием), которых призывали в бой, когда возникала необходимость. Они правили демократически, избирая вождей на шумных, неформальных деревенских собраниях, известных как круги («круги»). В пятнадцатом и шестнадцатом веках, золотой эре казачества, область, границы которой охватывали нынешние Волгоградскую и Ростовскую области, пользовалась дипломатическим признанием со стороны России, а также Персии.

Свою страну они называли Областью Войска Донского («Провинция Войска Донского», или войско), и все мужчины служили иррегулярными войсками (хотя и со званием), которых призывали в бой, когда возникала необходимость. Они правили демократически, избирая вождей на шумных, неформальных деревенских собраниях, известных как круги («круги»). В пятнадцатом и шестнадцатом веках, золотой эре казачества, область, границы которой охватывали нынешние Волгоградскую и Ростовскую области, пользовалась дипломатическим признанием со стороны России, а также Персии.

В самом начале казаки заслужили репутацию антисемитских и антикатолических фанатиков — в дополнение, конечно, к тому, что они были непримиримыми врагами местных мусульман. Казаки, люди смешанного этнического происхождения, связанные как пылкой православной верой, так и пылкой неприязнью к исламу, часто грабили своих неправославных соседей, убивая мужчин, уводя женщин и забирая любую добычу, которую они могли запихнуть в свои седельные сумки. . В досоветской России (история которой, начиная с возникновения Московии, была отмечена тиранией, крепостничеством и угнетением, не говоря уже о робком, даже низкопоклонническом почтении к деспотическим правителям) казаки ставили себя выше других как вольные , «свободные», но в дерзком смысле этого слова, приближающемся к «своевольным» или «властным». Любовь к свободе, казалось, определяла их идентичность, даже если эта свобода часто сводилась к кровавому грабежу окружающих.

. В досоветской России (история которой, начиная с возникновения Московии, была отмечена тиранией, крепостничеством и угнетением, не говоря уже о робком, даже низкопоклонническом почтении к деспотическим правителям) казаки ставили себя выше других как вольные , «свободные», но в дерзком смысле этого слова, приближающемся к «своевольным» или «властным». Любовь к свободе, казалось, определяла их идентичность, даже если эта свобода часто сводилась к кровавому грабежу окружающих.

Враждебно настроенные по отношению к коммунизму казаки в советское время подвергались массовым репрессиям, но при Борисе Ельцине они успешно возродились. С 1991 года по всей России открылось двенадцать казачьих академий для обучения молодежи. В русской армии были сформированы казачьи части. Казачьи отряды охраняли православные храмы и монастыри, патрулировали Новочеркасск и другие «приграничные» города, помогали российским милиционерам проводить обыски во время террористической тревоги. Некоторые казаки, как я слышал, призывали даже к восстановлению Области Войска Донского, упраздненной большевиками после прихода к власти. Поскольку президент Владимир Путин неоднократно клялся возродить Россию и бороться с чеченскими сепаратистами, у казаков сейчас может быть больше шансов, чем когда-либо со времен 19-го века.17 революции, чтобы вернуться на видное место в русской национальной жизни.

Поскольку президент Владимир Путин неоднократно клялся возродить Россию и бороться с чеченскими сепаратистами, у казаков сейчас может быть больше шансов, чем когда-либо со времен 19-го века.17 революции, чтобы вернуться на видное место в русской национальной жизни.

За несколько дней до похода я принял приглашение пообедать в доме Ирины Фирсовой, гениального руководителя казачьего музыкального ансамбля из пяти человек “Родник” (“Источник”). Снежным вечером, в домашнем свете маломощных желтых лампочек, я сидел с Ириной, ее мужем Владимиром и ее товарищами по Роднику вокруг кухонного стола, накрытого колбасой, сыром, солеными огурцами, грибами и, конечно же, , бутылки водки.

Владимир, дородный мужчина лет пятидесяти с вызывающе высокой копной седых волос, налил нам стограммовых рюмок водки и попросил всех встать. Мы так и сделали и подняли наши бокалы. Ансамбль приветствовал меня оглушительной, но воодушевленной песней, под которую я мог представить, как люди в конических меховых шапках отшвыривают столы и исполняют знаменитый казачий танец «казачок», который рвет сухожилия. После песни кричали: “ На здоровье! На славу! ” (“На здоровье! На славу!”), и мы залпом водки глотали.

После песни кричали: “ На здоровье! На славу! ” (“На здоровье! На славу!”), и мы залпом водки глотали.

Снова сев, я упомянул, что много читал о воинской доблести казаков, — слова, которые я рассчитывал как комплимент. Я рассказал им, что в бытность аспирантом по истории России в середине 1980-х годов меня учили, что первые казаки были крепостными крестьянами, бежавшими из северной и центральной России в шестнадцатом и семнадцатом веках из кабалы, бежавшими на юг и обосновавшимися в себя в отдаленной пограничной зоне, которую Кремль позволял им занимать до тех пор, пока они функционировали как своего рода военная каста, сдерживающая турок и другие мусульманские народы. Эта теория до сих пор широко распространена в России. Сегодня казачьи академии, которые финансируются государством, учат кадетов не работать на возрождение области Войска Донского, а служить России с честью в составе этой воинской касты.

Мои слова вызвали бурную реакцию у моих хозяев. «Мы , а не каста», — сказала Яна Самсонова, женщина лет двадцати, чьи темные глаза, черные волосы и мясистая фигура воплощают представления казаков о красоте — явно нерусской и почти ближневосточной. “Надо быть рожденным казаком. Что бы я ни делал, я никогда не смогу стать чеченцем. Это одно и то же, дело крови .”

“Надо быть рожденным казаком. Что бы я ни делал, я никогда не смогу стать чеченцем. Это одно и то же, дело крови .”

– Мы приняли теорию беглых крепостных в угоду России, имперской власти, – сказал Владимир. — Слушай, чукчу оленеводом не назовешь, потому что это его профессия, он чукча в первую очередь. То же самое и у нас и в армии.0307 человек , а не профессия». русский, слово, возможно, тюркского происхождения) под рубрикой национальность (“этническая группа”) на государственных бланках в первые годы после революции 1917 г.

Эта чувствительность берет свое начало в истории казачества, которая является суверенитета и свободы, за которыми последовали резня и унижения.Пока их ряды пополнялись, золотая эра казаков начала ускользать с предложением работы от Ивана Грозного из Московии в 1570 году.Чтобы возродить Россию, Иван нанял казаков для защиты российской южную границу, расплачиваясь свинцом, порохом и хлебом. Но по мере того, как Московия становилась все более могущественной, она закрепощала все большее число крестьян, укрепляя нищету среди своего населения. В 1670 году казак по имени Степан Разин ра поднял знамя восстания от Каспия до Симбирска (современный Ульяновск), далеко за пределы области, осуждая царское крепостное право как худшее, чем рабство, практикуемое «тюрками или язычниками». В 1707 году вспыхнул новый казачий мятеж, а в следующем году Петр Великий издал, возможно, один из первых в истории геноцидных приказов: «Сжечь [казаков], не оставив ничего; колесо и посадить их на кол, ибо эту толпу можно усмирить только с помощью жестокости».

В 1670 году казак по имени Степан Разин ра поднял знамя восстания от Каспия до Симбирска (современный Ульяновск), далеко за пределы области, осуждая царское крепостное право как худшее, чем рабство, практикуемое «тюрками или язычниками». В 1707 году вспыхнул новый казачий мятеж, а в следующем году Петр Великий издал, возможно, один из первых в истории геноцидных приказов: «Сжечь [казаков], не оставив ничего; колесо и посадить их на кол, ибо эту толпу можно усмирить только с помощью жестокости».

Его войско разрушило сорок восемь казачьих поселений и убило 7000 человек; но позже, опасаясь османского экспансионизма, Петр допустил возрождение — при условии, что казаки примут атамана , или атамана, назначенного царем для управления областью. Они согласились. Более того, почувствовав, что они не могут сопротивляться объятиям новой могущественной России, казаки нашли себе роль самых эффективных ударных отрядов и телохранителей царя.

В 1919 году наступавшая Красная Армия вытеснила за границу десятки тысяч белых казаков, а большинство остальных взяла в плен. Владимир показал мне широко распространенный 1919 передовицы большевистской газеты, в которой говорилось: «Необходимо заметить сходство казачьей психологии с некоторыми представителями животного мира. Казаков надо сжечь в пламени социальной революции».

Владимир показал мне широко распространенный 1919 передовицы большевистской газеты, в которой говорилось: «Необходимо заметить сходство казачьей психологии с некоторыми представителями животного мира. Казаков надо сжечь в пламени социальной революции».

Большинство были. 30 декабря 1919 года Ленин издал второй в казачьей истории приказ о массовых убийствах, потребовав «расстрелять до последнего человека» около миллиона пленных казаков, то есть всех мужчин, женщин и детей. Около двух миллионов казаков были расстреляны, сосланы в Сибирь или лишены земли и скота в ходе сталинской кампании коллективизации и низведены до того же советского крепостного статуса, что и остальные крестьяне страны. С тех пор в России в результате государственной пропаганды слово «казак», означающее ли оно народ или касту, стало среди многих неказаков синонимом православного экстремизма, реакционности и ретроградства. Отсюда раздражительность моих хозяев.

— Демократия была законом нашей страны, — сказал Владимир, пытаясь внести ясность. «Это была настоящая демократия, в отличие от Америки, где ваша коллегия выборщиков выбирает вождя. Казачий круг имел законодательную власть: мы голосовали, поднимая руки и крича « Любо! » [«Нам приятно!» ] или “ Нелюбо! ” [“Нам это не нравится!”] на трех наших чиновников: атамана , писца и казначея. Величайшим позором в наших глазах должно было быть холоп “— крепостной или холоп.

«Это была настоящая демократия, в отличие от Америки, где ваша коллегия выборщиков выбирает вождя. Казачий круг имел законодательную власть: мы голосовали, поднимая руки и крича « Любо! » [«Нам приятно!» ] или “ Нелюбо! ” [“Нам это не нравится!”] на трех наших чиновников: атамана , писца и казначея. Величайшим позором в наших глазах должно было быть холоп “— крепостной или холоп.

Ирина сказала: “Казаки никогда не кланялись и не приседали при приветствии; они только кивали головами. Мы никогда не знали рабства».

Они встали, подняли бокалы, которые Владимир только что наполнил, и запели очередную песню. Ростова-на-Дону, который рисковал жизнью за Россию, сначала в качестве командующего, защищавшего Верховный Совет от попытки коммунистического переворота 19 августа.91, а затем в качестве офицера в Приднестровском и Абхазском конфликтах, сражаясь в поддержку русских меньшинств, подвергавшихся нападкам со стороны этнического большинства, стремящегося установить суверенитет на своей родине. (Русские, отчасти благодаря казачьему вмешательству, победили в обоих случаях — по крайней мере, неофициально.) Известный как казачий предводитель, Беспалов восходит к атаману XVII века и запорожским казакам, увековеченным Гоголем в романе Тарас. Бульба .

(Русские, отчасти благодаря казачьему вмешательству, победили в обоих случаях — по крайней мере, неофициально.) Известный как казачий предводитель, Беспалов восходит к атаману XVII века и запорожским казакам, увековеченным Гоголем в романе Тарас. Бульба .

“Если ты не признаешь казаков народом, то нам не о чем говорить”, – сказал он мне вместо более вежливого приветствия, когда мы встретились для разговора в лобби-баре моей гостиницы. Он объяснил то, что многие сейчас считают наиболее достоверной теорией происхождения казаков: что они были древним воинственным народом скифского происхождения, именуемым косараками в греческих надписях, найденных у Черного моря; позже пришли беглые крепостные, принесшие в Косараку христианство и древнерусский язык, из которого в XIII веке развились современные русский, украинский и белорусский языки.

У Беспалова стальная улыбка, буквально: он потерял передние зубы в Приднестровской войне и заменил их металлическим мостом. «Казаки никогда не были крепостными, — сказал он мне, — поэтому нас нельзя было снова загнать в рабство, как русских» — намек на отмену крепостного права в 1861 году и «повторное порабощение» после революции 1917 года. . «Большевики знали, что они могут только дать казакам независимость или уничтожить нас до последнего человека».

«Казаки никогда не были крепостными, — сказал он мне, — поэтому нас нельзя было снова загнать в рабство, как русских» — намек на отмену крепостного права в 1861 году и «повторное порабощение» после революции 1917 года. . «Большевики знали, что они могут только дать казакам независимость или уничтожить нас до последнего человека».

Беспалов рассказывал мне, как в 19В 1991 году он организовал казакам штурм штаба Коммунистической партии в Ростове-на-Дону с целью изъятия документов, уличающих уходящий режим в резне своего народа. «В 1991 году мы оказали огромное давление на власти», — сказал он, имея в виду тех в Москве, которые тогда, как и сейчас, считали вопрос о казачьей государственности давно решенным в пользу Кремля. «На нашу сторону перешла 101-я Донская дивизия. Депутаты нашего Ростовского областного совета проголосовали за восстановление казачьей республики, но это так и не было реализовано».

Беспалов не стал распространяться о своей роли в этих конфликтах; всегда он просто исполнял свой долг, как перед Россией, так и перед своими казачьими братьями. Он сетовал на происки российских спецслужб, которые, по его словам, выгнали казачье движение «из поля зрения»; но он говорил как дисциплинированный и способный диссидент, который — работая внутри системы, а не мчась бешено, как его предки, в погоне за безграничной свободой — имел амбиции на будущее, а не жалобы на прошлое.

Он сетовал на происки российских спецслужб, которые, по его словам, выгнали казачье движение «из поля зрения»; но он говорил как дисциплинированный и способный диссидент, который — работая внутри системы, а не мчась бешено, как его предки, в погоне за безграничной свободой — имел амбиции на будущее, а не жалобы на прошлое.

Он пристально посмотрел на меня. «Здесь могла быть еще одна Чечня», — сказал он, говоря о том, что могло бы произойти, если бы казаки решили добиваться независимости. «Так что, может быть, неустойчивость [казачьего движения] спасла людей от… от серьезных потрясений. Если область будет восстановлена, это произойдет потому, что люди здесь этого хотят». Это казалось разумным и ответственным подходом — этническое возрождение — это одно, а кампания за независимость — другое. Поэтому я не чувствовал дискомфорта, поверив ему, когда он со стальной улыбкой сказал мне: «Однажды у нас будет здесь наша республика. ”

Слова Беспалова сигнализировали о том, что по крайней мере один казак-радикал отрекся от лихости своих предков.

Лимаренко. – Издание соборостроительной комиссии, 1904. – С. 57.

Лимаренко. – Издание соборостроительной комиссии, 1904. – С. 57. новочеркасск.нет

[Google ученый]

новочеркасск.нет

[Google ученый] rutraveller.ru

[Google ученый]

rutraveller.ru

[Google ученый] 1805-2005 гг. История казачьей столицы. Том 1. ISBN: 5-98990-001-5. 2005 г.

[Google ученый]

1805-2005 гг. История казачьей столицы. Том 1. ISBN: 5-98990-001-5. 2005 г.

[Google ученый]