Иконология готического храма (опыт иеротопического подхода) | Библиотека и фонотека Воздушного Замка

Автор: Охоцимский А. Категория: Диалог религий Образование Рекомендуем к ознакомлению: Позолоченные стёкла и их иконология Файлы: Иконология готического храма (скачать в формате doc) Иконология готического храма (скачать в формате pdf)

Обсудить произведение с автором в интерактивной части портала

Андрей Охоцимский в Сборной Воздушного Замка

Андрей Охоцимский

Иконология готического храма. Опыт иеротопического подхода.

ВВЕДЕНИЕ

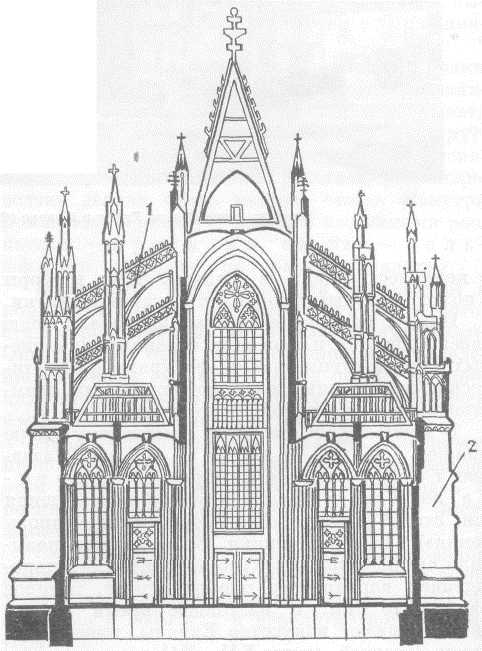

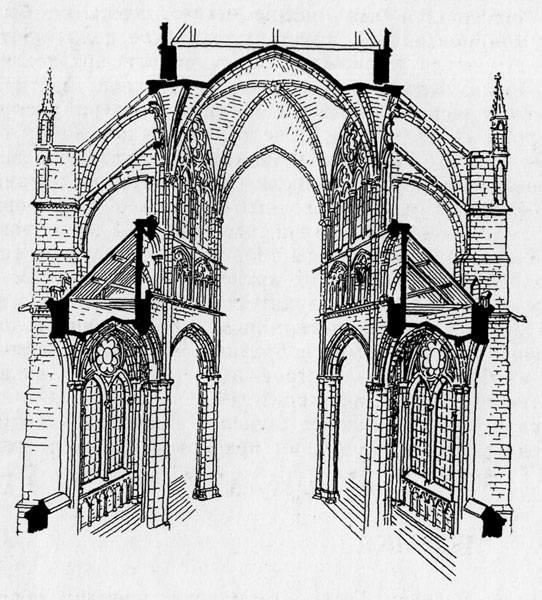

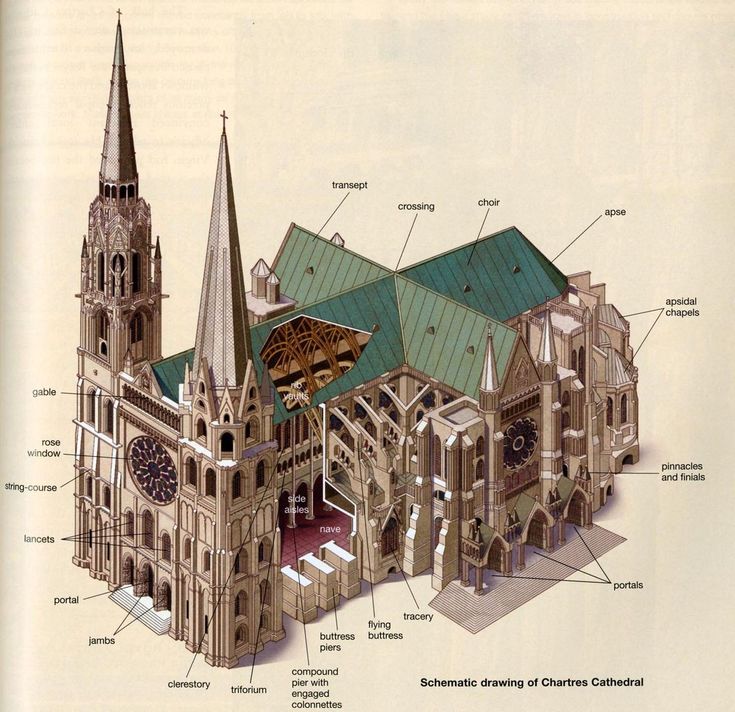

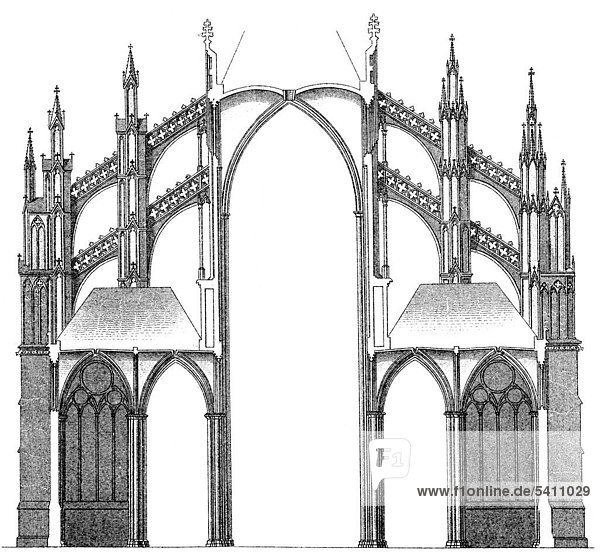

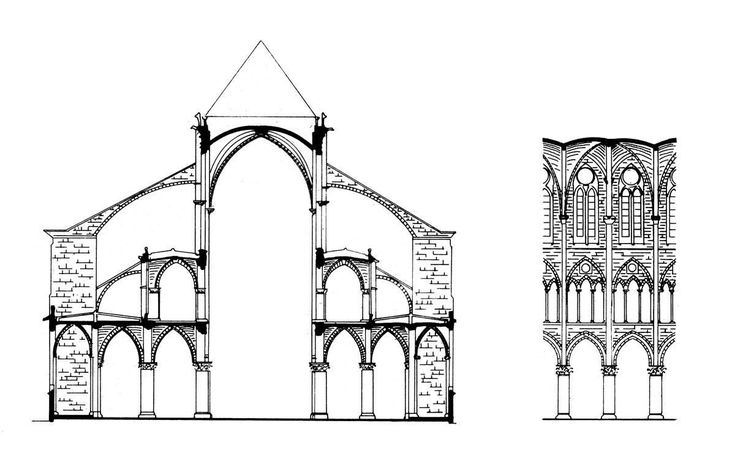

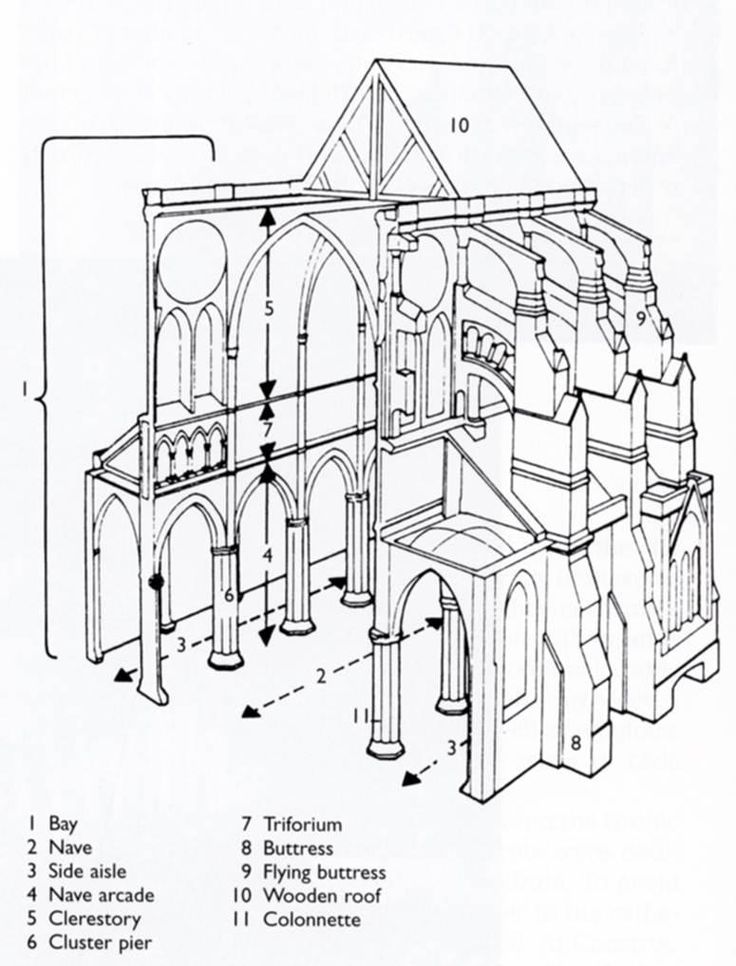

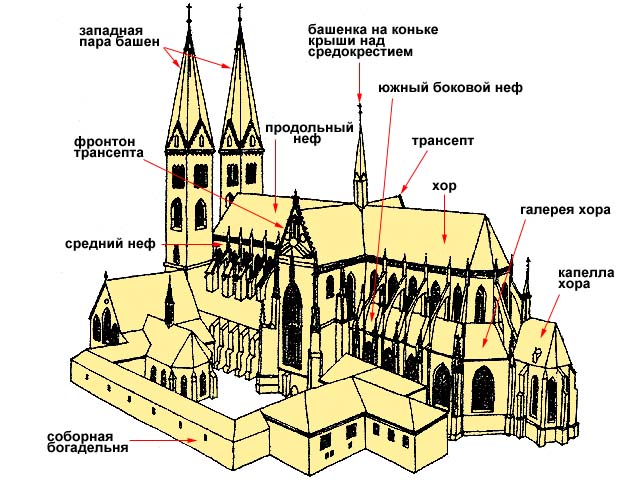

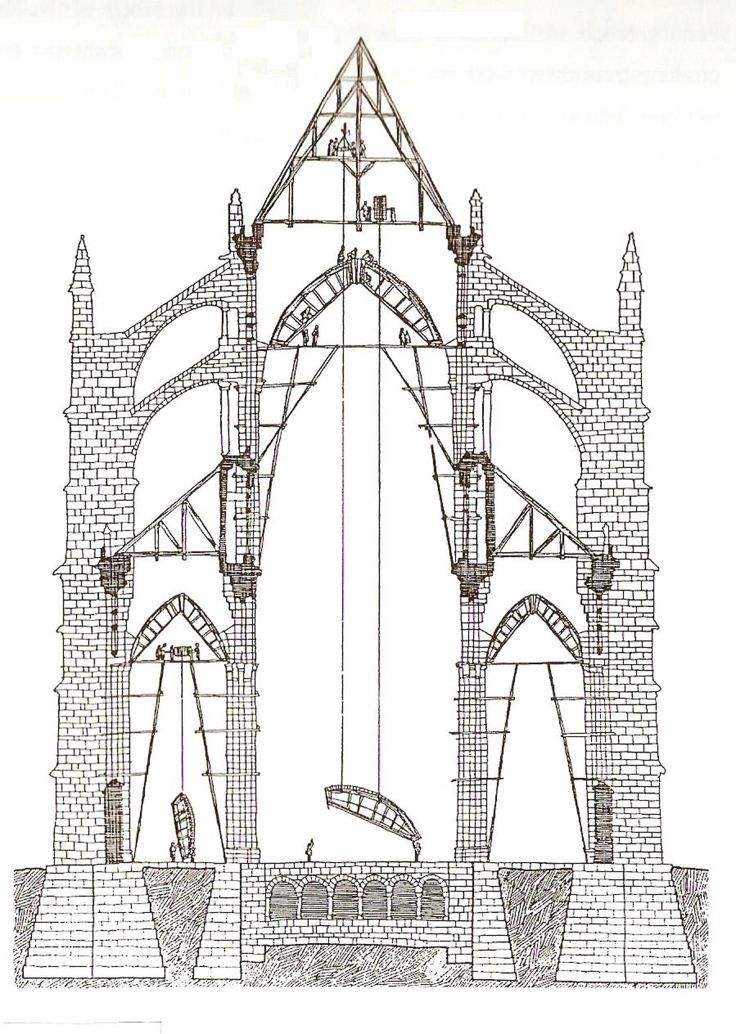

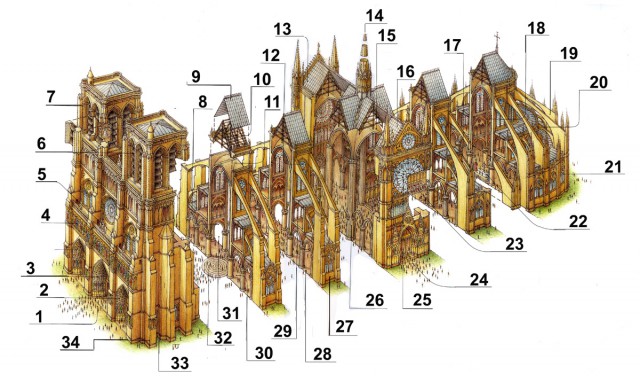

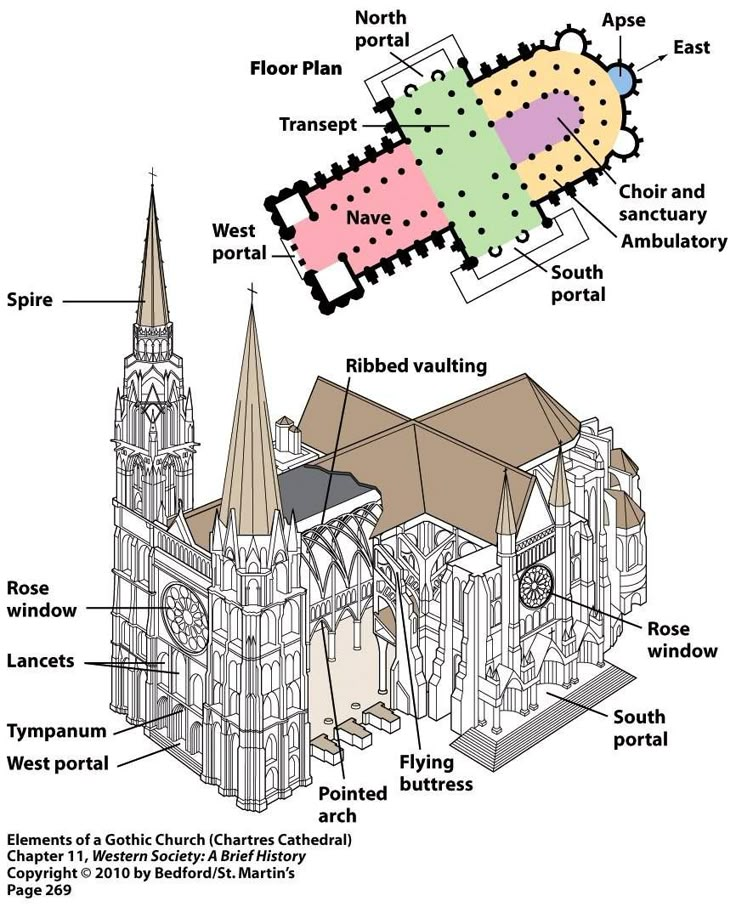

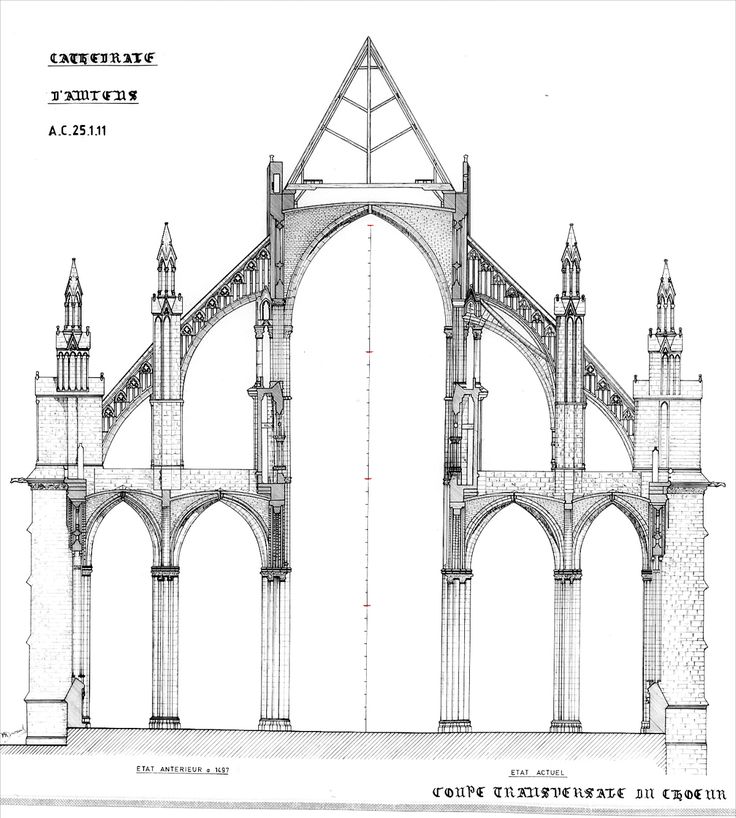

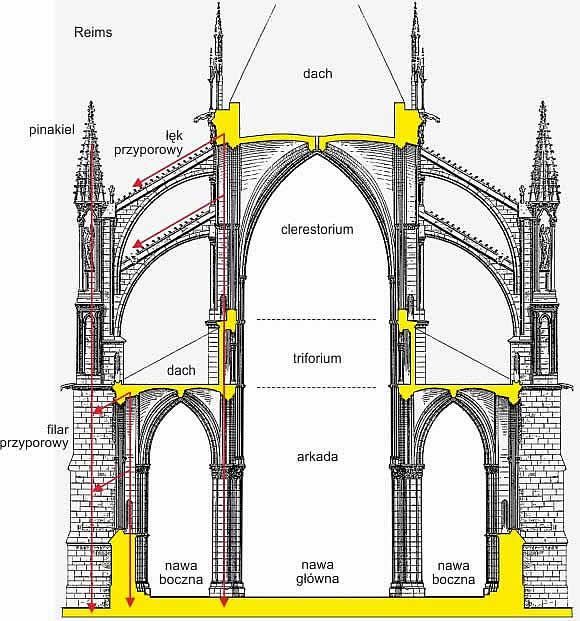

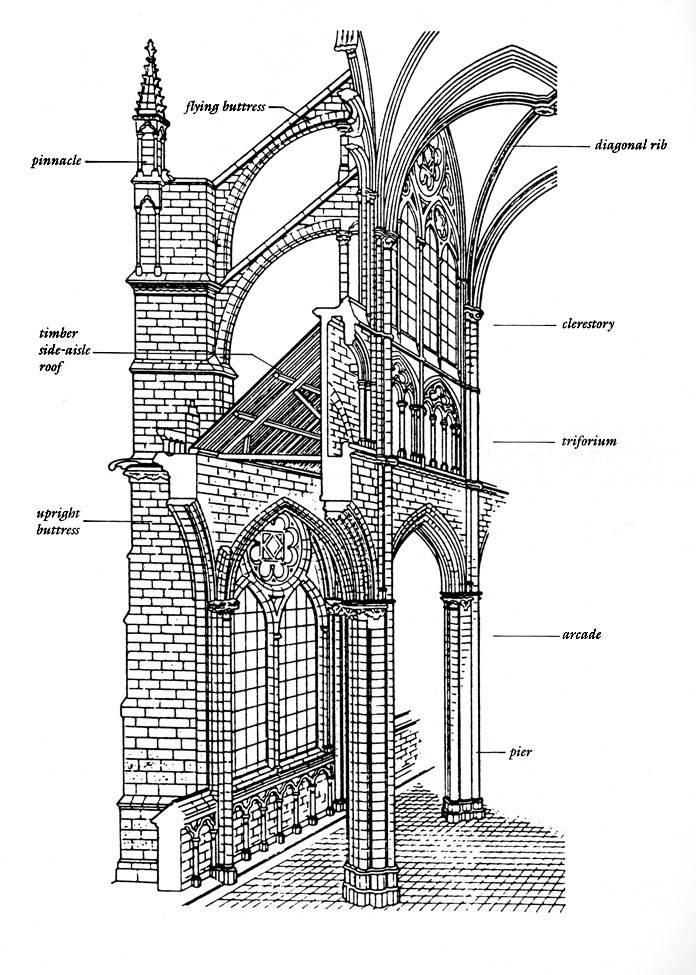

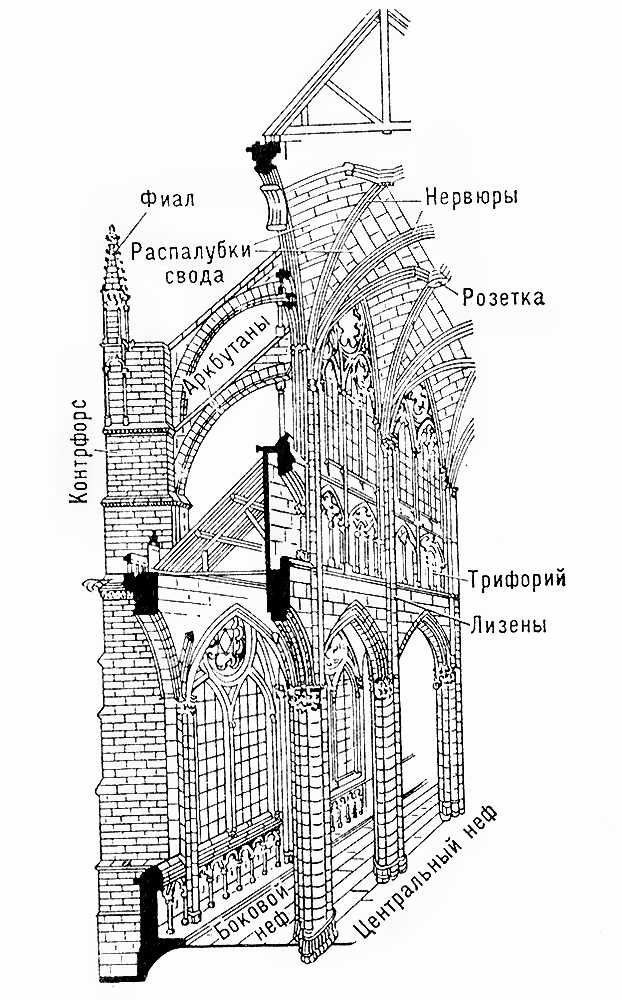

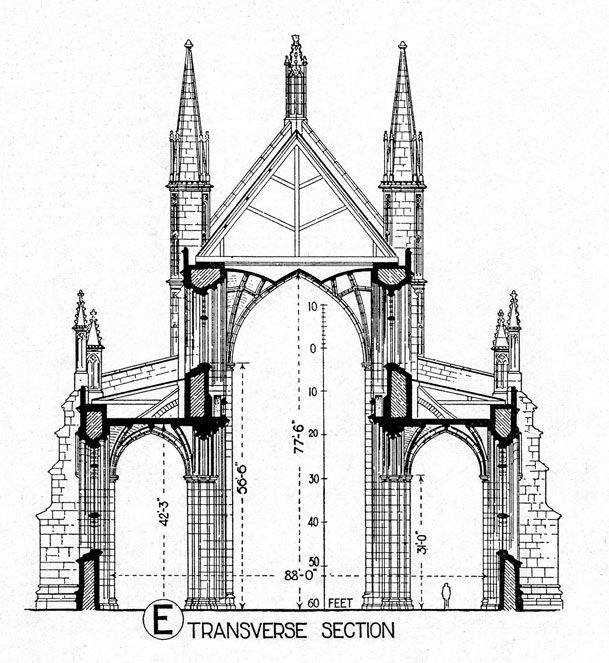

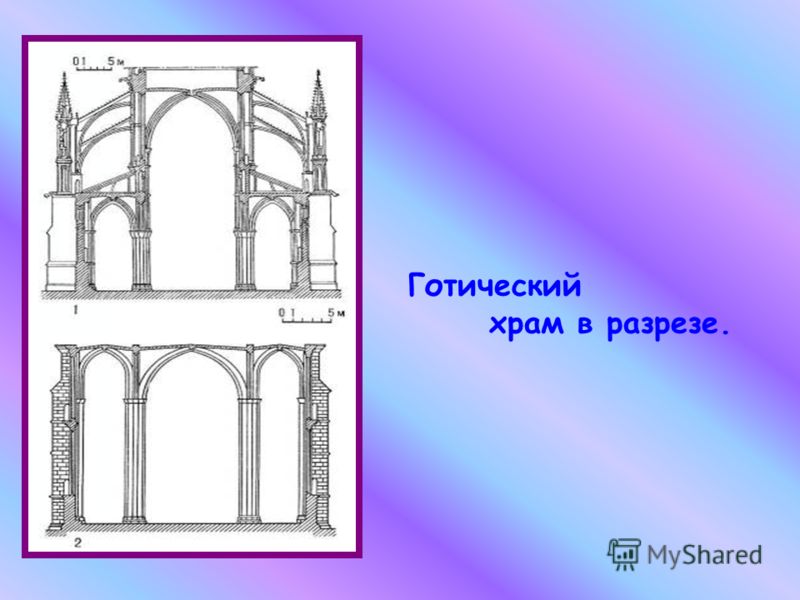

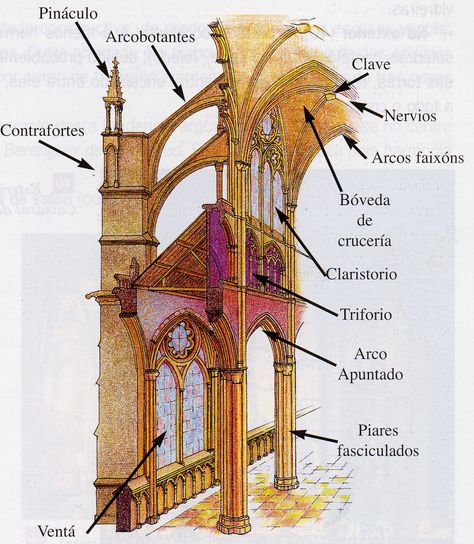

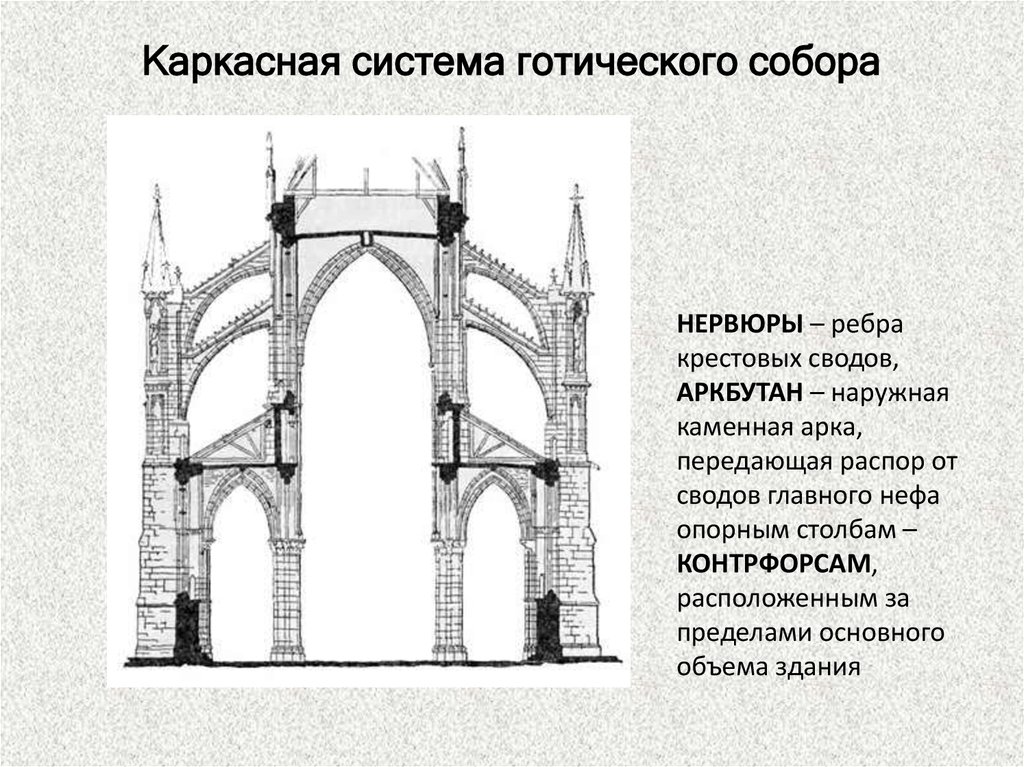

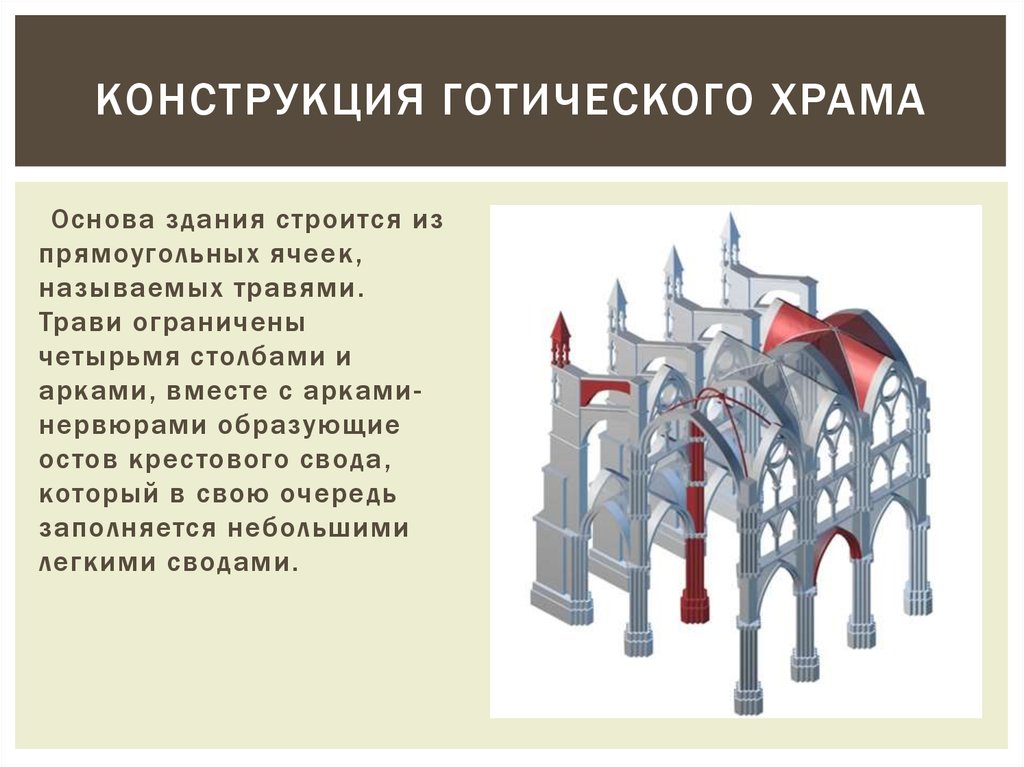

Литература по готике обычно начинается с описания составляющих её технических элементов (Figure 1). При этом весь процесс становления новой архитектуры видится через призму технического прогресса – от более простых строительных методов к более продвинутым. Процесс архитектурного творчества рассматривается как решение совокупности технических задач, подчиненных простой общей целе: выше, больше, светлее. Об осознанном воплощении новой духовной образности речь обычно не заходит. Однако, при дальнейшем чтении выясняется, что ни одно из готических новшеств не было изобретено самими создателями готики, а все они появились в конце XI – начале XII веков, в основном в романской архитектуре Нормандии и Бургундии. Таким образом, становится очевидным, что суть ранней готики состояла не в изобретении новых элементов, а в их соединении с целью создания нового архитектурного образа. В чем же состоит суть этого нового образа? Несмотря на обилие литературы, связанной с готикой, ясного ответа на данный вопрос до сих пор нет.

Figure 1. Слева: конструкция готического собора, справа – романского. В романской архитектуре вес крыши и распор сводов принимают толстые стены. Готическая архитектура использует принцип скелета, опорной рамы. Вес крыши распределен по колоннам, а распор поглощается системой аркбутанов и контрфорсов. Площадь стены между опорными элементами в принципе может быть целиком занята окнами. В центре – конструкция нервюрного свода. Свод держится на ребрах-нервюрах, распалубка просто заполняет площадь и может быть тонкой и легкой. Некоторые термины: часть стены, закрытая скатом крыши бокового нефа, называется «трифорий»; уровень верхних окон центрального нефа называется «клересторий».

Между тем, всеобщий интерес к готическим соборам и производимое ими впечатление хорошо известны. При посещении западноевропейского города, все туристы, не исключая убежденных атеистов, устремляются к расположенному в центре готическому собору чтобы, отвлекшись на время от окружающей современности, побыть в атмосфере его возвышенной сакральности. Кажется, что эти соборы самим своим присутствием дают больше для поддержания культурного и духовного единства Европы, чем расколотая и ослабевшая церковь. Их скульптурные порталы поражают даже тех, кто не умеет читать их каменные росписи. Их эстетика остается актуальной, даже при том, что безвозвратно ушла в прошлое породившая её религиозность. Своей впечатляющей материальностью, они мощнее свидетельствуют о реальности и величии божественного, чем происходящие в них модернизированные священнодействия. Эти соборы настолько резко выделяются среди городской застройки, что кажутся спустившимися с неба, а не поднявшимися с земли. Изумленному взгляду туристов они представляются чем-то великолепно нездешним.

Кажется, что эти соборы самим своим присутствием дают больше для поддержания культурного и духовного единства Европы, чем расколотая и ослабевшая церковь. Их скульптурные порталы поражают даже тех, кто не умеет читать их каменные росписи. Их эстетика остается актуальной, даже при том, что безвозвратно ушла в прошлое породившая её религиозность. Своей впечатляющей материальностью, они мощнее свидетельствуют о реальности и величии божественного, чем происходящие в них модернизированные священнодействия. Эти соборы настолько резко выделяются среди городской застройки, что кажутся спустившимися с неба, а не поднявшимися с земли. Изумленному взгляду туристов они представляются чем-то великолепно нездешним.

В этом очерке мы попытаемся понять образность готики, вдохновляясь методологией иеротопии. Иеротопия, согласно А. М. Лидову, рассматривает создание конкретных сакральных пространств (в том числе храмов) как творческий процесс, своего рода искусство. При этом сакральный ансамбль берется как целое, во всей совокупности своих материальных, образных и идейных компонент. При анализе сакрального ансамбля, в нем как правило можно найти центральный образ, своего рода смысловой стержень, для которого А. М. Лидов ввел специальный термин «образ-парадигма»1. Этот образ нигде прямо не изображен. Он связан с сакральным пространством, но не порождается им, а как бы вспоминается. Он известен верующим из других источников, и сакральный ансамбль лишь усиливает и конкретизирует его переживание.

При анализе сакрального ансамбля, в нем как правило можно найти центральный образ, своего рода смысловой стержень, для которого А. М. Лидов ввел специальный термин «образ-парадигма»1. Этот образ нигде прямо не изображен. Он связан с сакральным пространством, но не порождается им, а как бы вспоминается. Он известен верующим из других источников, и сакральный ансамбль лишь усиливает и конкретизирует его переживание.

Общеизвестно, что для средневекового христианского храма таким образом-парадигмой был образ Небесного Иерусалима – спускающегося с небес города-храма из книги Откровения (Лидов, Wilson, Klein). Мы увидим, что переход от романики к готике был связан не с созданием принципиально иного образа, а с «модернизацией» образа Небесного Иерусалима, в процессе которой этот образ впитал и сублимировал веяния эпохи, из которых выкристаллизовалось обновленное материальное воплощение недосягаемого Святого Града.

ИЕРУСАЛИМ ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНЫЙ

Судя по письменным свидетельствам, взгляд на храм в целом, как на икону Небесного Иерусалима был особенно характерен для монашеской среды. Отто, аббат крупного монастырского центра в Клюни писал в 10 веке, что он видит в монастырских церквах сошедший с небес Новый Иерусалим. Как свидетельствует Пётр Достопочтенный и другие авторы, сам монастырь воспринимался как перенесенный Иерусалим, новый центр христианского мира и место спасения. Параллель монастыря с Иерусалимом приобрела новый смысл в связи с крестовыми походами. Церковь обещала спасение как крестоносцам, так и монахам. Обретение Иерусалима духовного приравнивалось к завоеванию Иерусалима земного. Монастырское служение уподобляли крестовому походу2, а крестоносцы объединялись в ордена монахов-воинов. Небесный Град как бы спускался с небес прежде конца времен и воплощался в земном Иерусалиме, который тем самым обретал небывалую святость и благодать.

Отто, аббат крупного монастырского центра в Клюни писал в 10 веке, что он видит в монастырских церквах сошедший с небес Новый Иерусалим. Как свидетельствует Пётр Достопочтенный и другие авторы, сам монастырь воспринимался как перенесенный Иерусалим, новый центр христианского мира и место спасения. Параллель монастыря с Иерусалимом приобрела новый смысл в связи с крестовыми походами. Церковь обещала спасение как крестоносцам, так и монахам. Обретение Иерусалима духовного приравнивалось к завоеванию Иерусалима земного. Монастырское служение уподобляли крестовому походу2, а крестоносцы объединялись в ордена монахов-воинов. Небесный Град как бы спускался с небес прежде конца времен и воплощался в земном Иерусалиме, который тем самым обретал небывалую святость и благодать.

В контексте григорианских реформ, призывавших одновременно и к духовному обновлению церкви и к укреплению её власти в миру, оформилось два подхода к монашескому идеалу и к христианской жизни в целом. Если Св. Бернар понимал монастырский путь как личную «лествицу» на небо, то в Клюни его видели скорее как реализацию божественного идеала земными средствами. Яростная полемика «нестяжателя» Бернара с представителями более традиционных бенедиктинских центров имела успех у слушателей, однако будущее принадлежало его оппонентам, стремившихся к прямой иллюстративной реализации Небесного Иерусалима в виде поражающего своим величием храма. Не сохранившаяся до наших дней, но известная по описаниям, церковь Клюни могла бы свидетельствовать об этой тенденции в поздней романике – сооружении огромных соборов, щедро украшенных снаружи. Развитие готики происходило в русле этой же тенденции, ускоренному развитию которой способствовало появление новых технических приемов. Готика в чем-то предвосхитила барокко с его прямолинейным стремлением впечатлить, и этим резко отличалась как от более сдержанной романики, так и от холодной гармонии архитектурных форм Возрождения.

Бернар понимал монастырский путь как личную «лествицу» на небо, то в Клюни его видели скорее как реализацию божественного идеала земными средствами. Яростная полемика «нестяжателя» Бернара с представителями более традиционных бенедиктинских центров имела успех у слушателей, однако будущее принадлежало его оппонентам, стремившихся к прямой иллюстративной реализации Небесного Иерусалима в виде поражающего своим величием храма. Не сохранившаяся до наших дней, но известная по описаниям, церковь Клюни могла бы свидетельствовать об этой тенденции в поздней романике – сооружении огромных соборов, щедро украшенных снаружи. Развитие готики происходило в русле этой же тенденции, ускоренному развитию которой способствовало появление новых технических приемов. Готика в чем-то предвосхитила барокко с его прямолинейным стремлением впечатлить, и этим резко отличалась как от более сдержанной романики, так и от холодной гармонии архитектурных форм Возрождения.

ХРАМ И ГОРОД

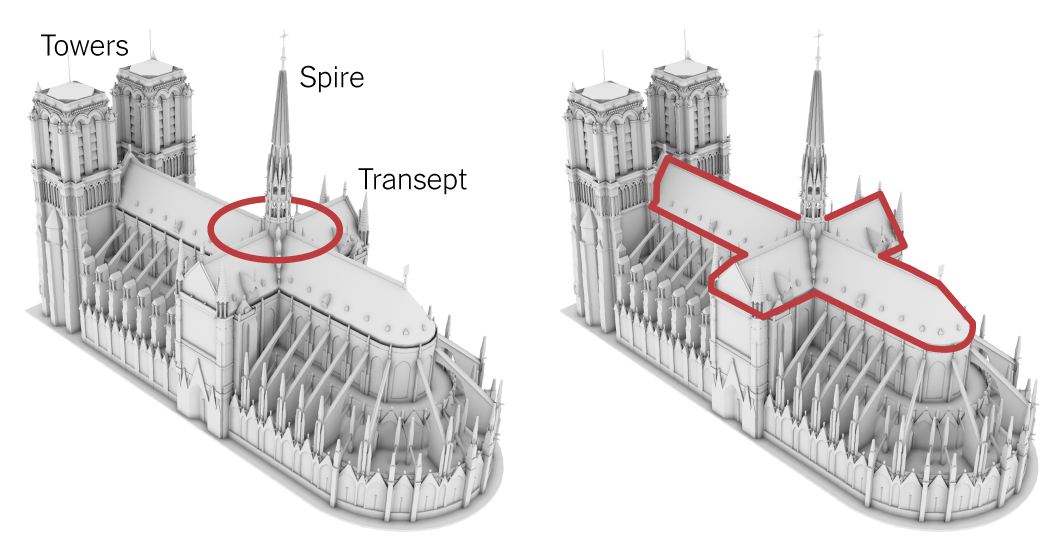

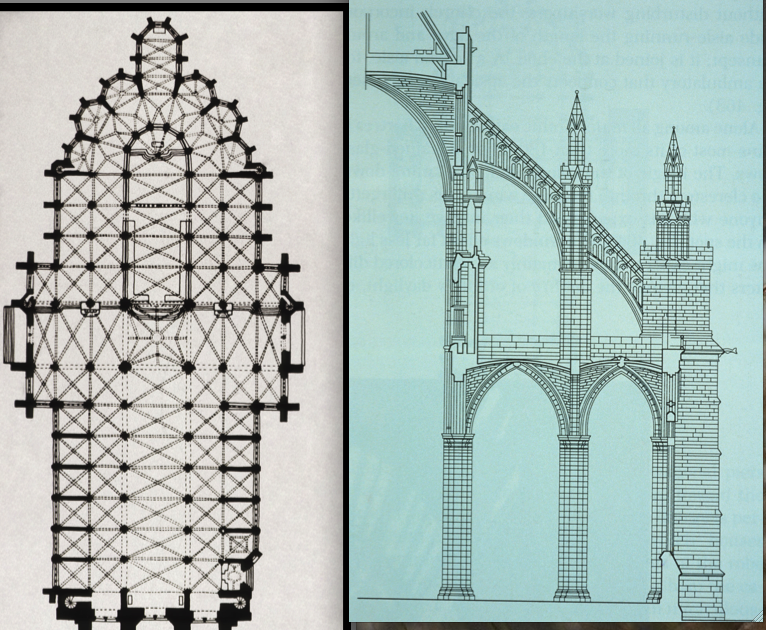

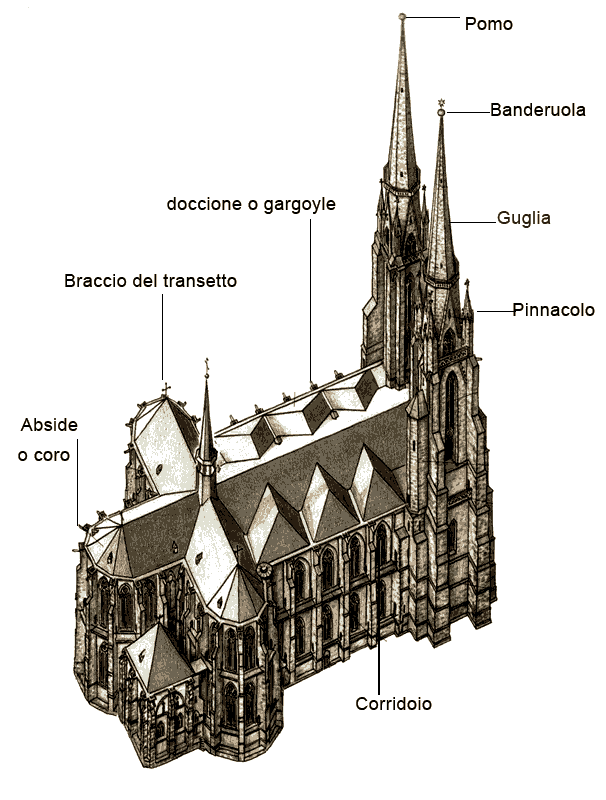

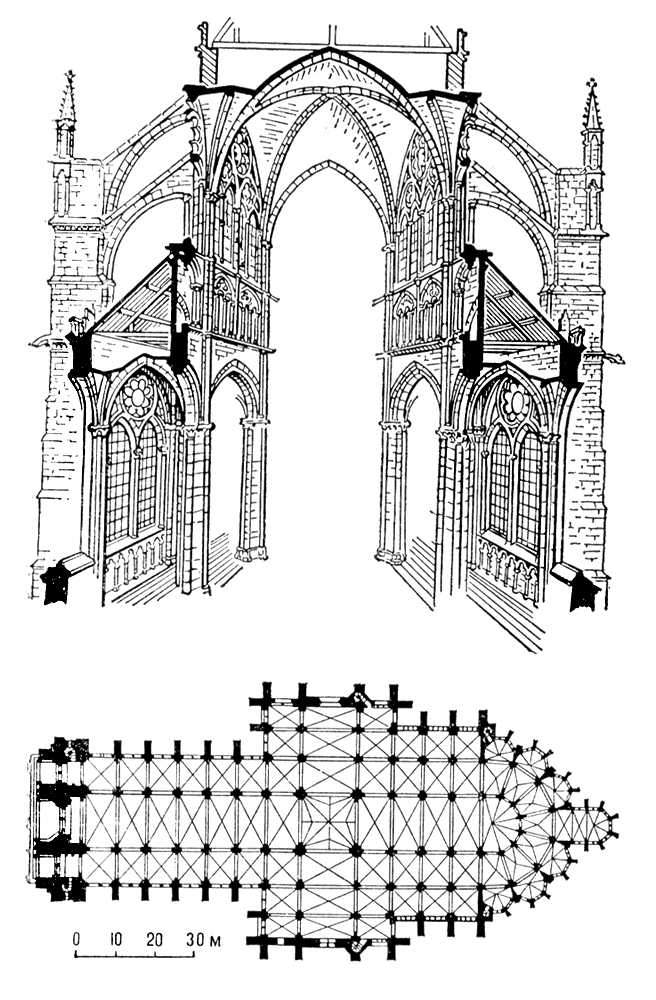

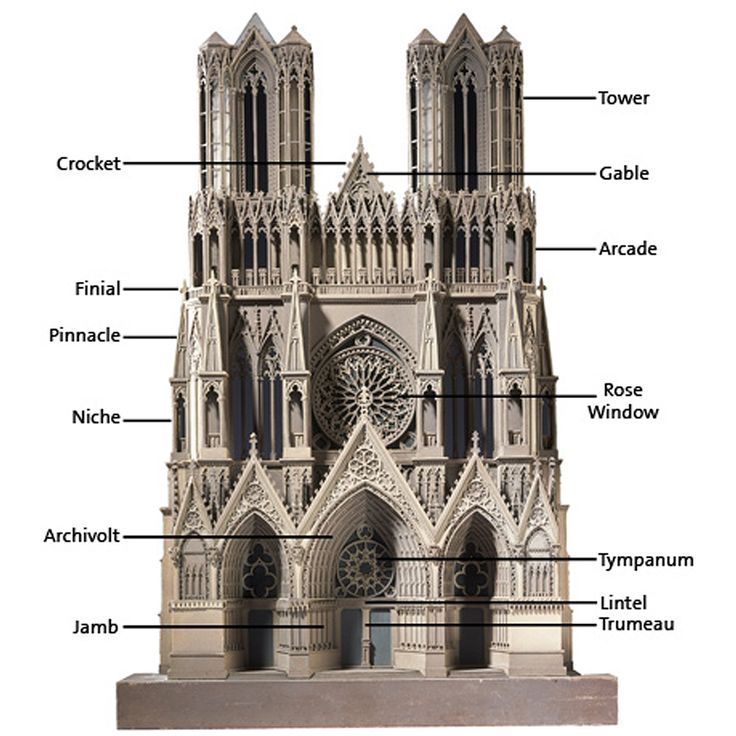

Современный фламандский автор Рауль Бауэр пишет о рождении готики из духа средневекового города (Bauer). Действительно, одной из основных черт готики является её привязанность к городскому окружению. Если романский храм (так же как и православный) можно представить одиноко стоящим посреди леса или поля, то готический собор возникает из городской застройки как Афродита из морских волн и без неё немыслим. Он принадлежит городу так же прочно, как замок Золушки принадлежит парку Диснея. Невидимые нити связывают каждую его башенку с верхушками городских крыш. Если романский собор отгораживался своей гладкой стеной от всего мирского подобно тому, как Святое Святых ветхозаветного храма отделялось завесой от остального мира, то готический собор начинался снаружи и выставлял напоказ свои каменные кружева, формируя своего рода «публичный интерфэйс» к находящимся внутри святыням (Figure 2 – Figure 4). Он выделялся из окружения так, как дворец выделяется среди простых зданий, а не так, как утес выделяется из воды.

Действительно, одной из основных черт готики является её привязанность к городскому окружению. Если романский храм (так же как и православный) можно представить одиноко стоящим посреди леса или поля, то готический собор возникает из городской застройки как Афродита из морских волн и без неё немыслим. Он принадлежит городу так же прочно, как замок Золушки принадлежит парку Диснея. Невидимые нити связывают каждую его башенку с верхушками городских крыш. Если романский собор отгораживался своей гладкой стеной от всего мирского подобно тому, как Святое Святых ветхозаветного храма отделялось завесой от остального мира, то готический собор начинался снаружи и выставлял напоказ свои каменные кружева, формируя своего рода «публичный интерфэйс» к находящимся внутри святыням (Figure 2 – Figure 4). Он выделялся из окружения так, как дворец выделяется среди простых зданий, а не так, как утес выделяется из воды.

Figure 2. Слева – фасад Ланского собора (1160-1205), первого полностью построенного в новом стиле. Справа: фасад романского собора Св. Филиберта в Турню.

Справа: фасад романского собора Св. Филиберта в Турню.

Хотя в наше время религиозность часто ассоциируется с деревней, простая вера и добродетель которой противопоставляется изощренному и развратному городу, христианство с первых своих шагов было по преимуществу городским движением. Пусть ветхозаветная религия началась среди кочевников, но центр святости и организованной религии прочно переместился в город начиная с переноса ковчега Завета в Иерусалим Давидом и строительства Храма. Город был так же необходим Храму как Храм Городу. Будучи центром формирования и развития цивилизации в целом, город формирует и её религиозную составляющую. Перестройка и Города и Храма была центральным пунктом религиозной программы иудеев, вернувшихся из вавилонского пленения. Из города в город ходят проповедовать Иисус и апостолы. В городских домах собираются первые христиане, и именно городская публика воспринимает и разносит Евангельскую Весть.

Figure 3. Ланский собор расположен на холме и виден издалека на фоне города

Figure 4. Готические соборы в городской застройке. Слева – Амьен, справа – Бургос.

Готические соборы в городской застройке. Слева – Амьен, справа – Бургос.

Если библейская история начинается в саду, то её конец ознаменован сходом с небес Святого Града, являющегося одновременно и храмом. Именно в этом городе-храме будет стоять Божественный Престол, и именно в нём будут жить в свете Божьей Славы избранные праведники. Образ рая как города, связанный с образами книги Откровения, присутствует в средневековой иконографии. Это и не удивительно: западноевропейский город резко отличался от окружения уровнем жизни и безопасности и, как был раньше, так и остался до сих пор для многих, вожделенным местом, своего рода земным раем.

Figure 5. Примеры образа рая как города. Слева: полиптих «Страшный Суд» Рогира Ван Дер Вейдена. В центре: тимпан Амьенского собора. Справа: тимпан Отэнского собора. Городской облик рая хорошо сочетался с концепциями «врата рая» и «ключи от рая», так как именно города имели запирающиеся хорошо охраняемые ворота.

Сходство наружного вида готического собор с его бесчисленными башенками и средневекового города с его тесно расположенными остроконечными крышами бросается в глаза. Готический собор, таким образом, представляет облик Нового Иерусалима, именно как города в единстве его множественных структурных составляющих. XII век – это время расцвета городов и формирования сословия горожан, составленного из разнообразных профессиональных групп. Город, резко отгороженный стеной от окружающей сельской местности, был особым, выделенным местом, где действовали свои законы и царил свой порядок. В городе ковались не только тончайшие ювелирные изделия и сложные механизмы, но и сам дух современной западноевропейской цивилизации – дух парадоксального сочетания свободы и порядка, вольностей и закона, единства и многообразия, предприимчивости и дисциплины. Кажется, что сам этот дух воплотился в готическом соборе, найдя в образе Святого Града скрепляющий стержень, объединяющий многогранные аспекты своего характера, которые тем самым освящались каменной громадой собора, одновременно воздушной и монументальной.

Готический собор, таким образом, представляет облик Нового Иерусалима, именно как города в единстве его множественных структурных составляющих. XII век – это время расцвета городов и формирования сословия горожан, составленного из разнообразных профессиональных групп. Город, резко отгороженный стеной от окружающей сельской местности, был особым, выделенным местом, где действовали свои законы и царил свой порядок. В городе ковались не только тончайшие ювелирные изделия и сложные механизмы, но и сам дух современной западноевропейской цивилизации – дух парадоксального сочетания свободы и порядка, вольностей и закона, единства и многообразия, предприимчивости и дисциплины. Кажется, что сам этот дух воплотился в готическом соборе, найдя в образе Святого Града скрепляющий стержень, объединяющий многогранные аспекты своего характера, которые тем самым освящались каменной громадой собора, одновременно воздушной и монументальной.

ЗОЛОТО И ЦЕРКОВЬ

Один из важных аспектов готики – пышность и роскошь убранства церкви. Современный скально-серый окрас древних соборов вовсе не характеризует их изначальной красочности, когда скульптуры и барельефы были раскрашены, стены в значительной мере покрыты фресками, а оригинальные витражи еще не были разбиты и заменены на простые стекла. Сверкавшая золотом и драгоценными камнями литургическая утварь занимала свое законное место в сакральном центре храма, а не была заперта в музейных стеллажах, превратившись в окаменелость некогда живого организма. Мы можем лишь гадать, как смотрели современники на эту пышность во всём сиянии её славы, если она впечатляет нас даже отблесками своих разбитых осколков. Видели ли они в ней отсвет небесных сокровищ духа или просто проявление земного могущества церкви? Предоставим слово известному вдохновителю нового стиля аббату Сугерию. В качестве игумена аббатства Сен-Дени, он собирал средства на перестройку старого храма, руководил строительством и разрабатывал его иконографическую программу. Сугерий оставил мемуары «Де администрационе» в которых излагается история его администрирования и строительства храма.

Современный скально-серый окрас древних соборов вовсе не характеризует их изначальной красочности, когда скульптуры и барельефы были раскрашены, стены в значительной мере покрыты фресками, а оригинальные витражи еще не были разбиты и заменены на простые стекла. Сверкавшая золотом и драгоценными камнями литургическая утварь занимала свое законное место в сакральном центре храма, а не была заперта в музейных стеллажах, превратившись в окаменелость некогда живого организма. Мы можем лишь гадать, как смотрели современники на эту пышность во всём сиянии её славы, если она впечатляет нас даже отблесками своих разбитых осколков. Видели ли они в ней отсвет небесных сокровищ духа или просто проявление земного могущества церкви? Предоставим слово известному вдохновителю нового стиля аббату Сугерию. В качестве игумена аббатства Сен-Дени, он собирал средства на перестройку старого храма, руководил строительством и разрабатывал его иконографическую программу. Сугерий оставил мемуары «Де администрационе» в которых излагается история его администрирования и строительства храма.

Большая часть этих мемуаров посвящена перечислению деревень и территорий, которые различными способами были присоединены к Сен-Дени. Повествование напоминает бухгалтерский отчет. Проявляя прекрасную память прирожденного администратора, Сугерий повествует о давно прошедших куплях и тяжбах, точно зная какой доход в каждом случае был принесен монастырю. О Боге, молитвах или даже воле Провидения речь почти не заходит. Если ограничиться этой частью текста, Сугерий предстает лишь как удачливый мэнеджер, сумевший увеличить масштабы предприятия. В дальнейшем, однако, выясняется, что основной целью всех этих накоплений была перестройка собора. Сугерий, таким образом, копил богатства не ради самих богатств, а ради прославления Господа и Св. Дионисия.

Сугерий почти ничего не пишет об архитектурных новациях, зато много внимания уделяет украшению золотом нового алтаря. Вспоминая известную статью С.С. Аверинцева о символизме золота, невольно ищешь в тексте Сугерия аналогичные возвышенные мотивы. Однако мысль Сугерия и здесь вращается вокруг количественного измерения потраченных «драгметаллов». Трудно обвинить Сугерия в прямом материализме – ведь все это делается во славу Божию, все это принадлежит сфере богослужения. Сугерий уверен, что человек должен искренне и от души нести Богу лучшее, что у него есть. Библейские цитаты об украшении ветхозаветного храма услужливо предоставляют богословское обоснование. Легко распознать здесь хорошо известный тип западной религиозности, которая предписывает являться в церковь в лучшем костюме. Похожие соображения вдохновляли и мастеров, строивших соборы и изготовлявших церковную утварь: служить Богу плодами своих земных трудов. Богу отдается и посвящается все лучшее, но критерий лучшего вполне земной – т.е. лучшее с нашей человеческой точки зрения.

Однако мысль Сугерия и здесь вращается вокруг количественного измерения потраченных «драгметаллов». Трудно обвинить Сугерия в прямом материализме – ведь все это делается во славу Божию, все это принадлежит сфере богослужения. Сугерий уверен, что человек должен искренне и от души нести Богу лучшее, что у него есть. Библейские цитаты об украшении ветхозаветного храма услужливо предоставляют богословское обоснование. Легко распознать здесь хорошо известный тип западной религиозности, которая предписывает являться в церковь в лучшем костюме. Похожие соображения вдохновляли и мастеров, строивших соборы и изготовлявших церковную утварь: служить Богу плодами своих земных трудов. Богу отдается и посвящается все лучшее, но критерий лучшего вполне земной – т.е. лучшее с нашей человеческой точки зрения.

Слабая сторона этого типа благочестия легко обнажалась в полемике с «нестяжателями»: действительно, кто сказал, что Богу, тем более такому как Иисус, вид золота слаще вида меди или дерева? Цистерцианцы настаивали на минимализме. В литургических сосудах они использовали лишь посеребренную медь. Однако, даже в этой среде, стремление к святой бедности постепенно заглохло. Оно мощно оживет и восстанет в совсем новой форме в век реформаций и революций, прокатившись всеразрушающим потопом по церковным алтарям и сокровищницам.

В литургических сосудах они использовали лишь посеребренную медь. Однако, даже в этой среде, стремление к святой бедности постепенно заглохло. Оно мощно оживет и восстанет в совсем новой форме в век реформаций и революций, прокатившись всеразрушающим потопом по церковным алтарям и сокровищницам.

Полемика со св. Бернаром неявно ощущается и в тексте Сугерия, побуждая его прибегать к развернутым оправданиям своих роскошеств. В этом ему помогает сам Св. Дионисий, слугой которого считал себя Сугерий, и авторитет которого был для него непререкаем. К этому святому вдохновителю постройки первого готического храма мы сейчас и перейдем, чтобы увидеть его во всём том величии, в котором он представал перед Сугерием и его братией.

СВЯТОЙ ДИОНИСИЙ – ЧУДОТВОРЕЦ И ФИЛОСОФ

Средневековая традиция, часто грешившая слиянием воедино исторически разных персонажей, соединила в одном лице трех святых: во-первых, Дионисия Ареопагита, афинского ученика апостола Павла, во-вторых, Св. Дионисия Парижского, мученика и чудотворца 3 века, и, в-третьих, загадочного автора «Ареопагитик», одного из самых авторитетных христианских философов. Традиция, таким образом, гласила, что церковь в Сен-Дени была заложена на том самом месте, на котором упал и испустил дух долго несший свою отрезанную голову парижский мученик, просветитель Галлии и прямой ученик великого апостола, оставивший после себя исполненные мудрости поучения. Фигуру такого калибра нетрудно было представить святым покровителем всего королевства. В служении столь великому святому было более чем естественно опираться на его же труды, знакомые Сугерию и его современникам в латинском переводе Иоанна Скота Эриугены.

Традиция, таким образом, гласила, что церковь в Сен-Дени была заложена на том самом месте, на котором упал и испустил дух долго несший свою отрезанную голову парижский мученик, просветитель Галлии и прямой ученик великого апостола, оставивший после себя исполненные мудрости поучения. Фигуру такого калибра нетрудно было представить святым покровителем всего королевства. В служении столь великому святому было более чем естественно опираться на его же труды, знакомые Сугерию и его современникам в латинском переводе Иоанна Скота Эриугены.

Влияние «Небесной иерархии» ощущается в тексте Сугерия на каждом шагу. Храмостроительство вполне определенно понимается им в духе дионисиевского учения о «несходных образах», указывающих на мир божественного. Однако, это учение приобретает у Сугерия совсем иной оттенок, чем в византийском мире. Сугерий видит в дионисиевском учении обоснование необходимости и важности материально воплощенного промежуточного слоя образов-посредников, в то время как на Востоке это учение понимается в духе активной созерцательности. Дионисиевские принципы вдохновляли византийских аскетов на поиск божественного «умным взором» сквозь полупрозрачную завесу «несходных символов». На Западе в этих же принципах увидели руководство к действию по созданию самой среды «несходных символов».

Дионисиевские принципы вдохновляли византийских аскетов на поиск божественного «умным взором» сквозь полупрозрачную завесу «несходных символов». На Западе в этих же принципах увидели руководство к действию по созданию самой среды «несходных символов».

По сути речь идет о разных трактовках иконического. На Востоке акцент делался на возможность доступа к божественному, просвечивающему через иконическое. При этом само иконическое видится, как плоскость пересечения двух миров, земного и божественного. На Западе внимание притягивалось к самому иконическому, слой которого становился «толстым» и субстанциальным и, в известной мере, самодовлеющим. В учении Дионисия прочитывалось утверждение о невозможности прямого видения божественного, из чего следовала необходимость создания слоя материальных образов, единственно доступных человеческим чувствам. Из материала этого слоя следовало вылепить пусть «несходную», но впечатляющую иллюстрацию божественного, на которой и следует сосредоточить внимание.

Не в этом ли понимании иконического следует искать ключ к разгадке готической образности? Не создает ли она практически эффективный «интерфэйс» к божественному земными методами и средствами и, что пожалуй еще важнее, с использованием земных эстетических критериев? Это утверждение может показаться странным, так как обвинение в подмене сакрального прекрасным обычно предъявляют Реннесансу. Однако, невзирая на хорошо известную несовместность ренессансной и готической эстетики, данная тенденция зарождается уже в готический период. В готике обмирщение сакрального еще только начинается, но именно это смешение небесного с мирским в буйных «пламенеющих» каменных кружевах и составляет загадку и очарование «оживального» стиля.

СТРУКТУРА САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

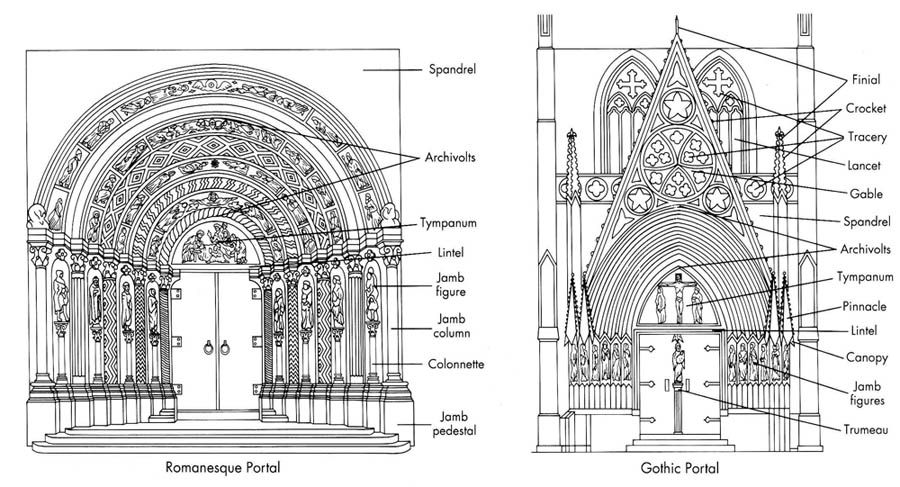

Известно, что в пространстве готической церкви возникает новый тип структурности: пространство храма теперь состоит из модулей-травей, которые архитектор использует как стандартные кирпичики для сооружения общей конструкции. Панофски исследовал тесную связь данной тенденции с одновременным развитием схоластики с её стремлением всё анализировать и «раскладывать по полочкам». Бауэр отмечает преобладающий линейный, поступательный характер этой структурности, особенно явно проявляющийся в длинных готических нефах. Он видит в этом вторжение в храм исторического секулярного времени, которое он противопоставляет вневременности архитектурного образа романских и византийских храмов. Однако, действительно ли речь идет об историческом времени в мирском смысле, или о новом понимании времени как последовательности сакральных событий?

Панофски исследовал тесную связь данной тенденции с одновременным развитием схоластики с её стремлением всё анализировать и «раскладывать по полочкам». Бауэр отмечает преобладающий линейный, поступательный характер этой структурности, особенно явно проявляющийся в длинных готических нефах. Он видит в этом вторжение в храм исторического секулярного времени, которое он противопоставляет вневременности архитектурного образа романских и византийских храмов. Однако, действительно ли речь идет об историческом времени в мирском смысле, или о новом понимании времени как последовательности сакральных событий?

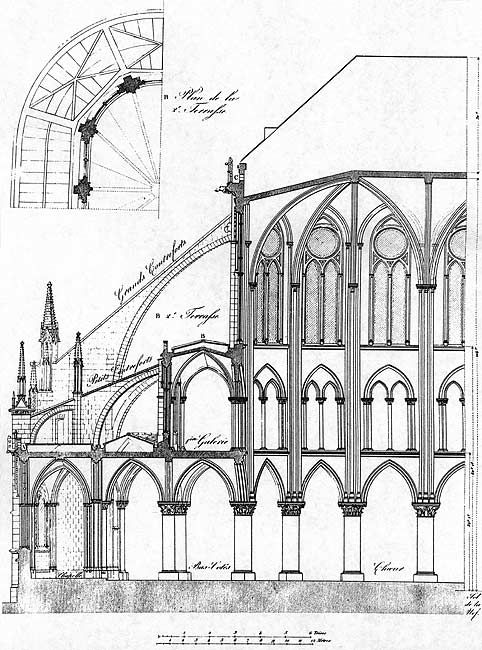

Figure 6. Схема готического собора типа трехнефной базилики. В этом очерке мы предпочитаем называть «наос» центральным нефом. Под апсидой часто понимается не только обозначенная оранжевым внутренняя часть, но и архитектурная форма в целом включая её наружные элементы. Расположенные последовательно элементы наоса, объединенные общим сводом (косой крест на схеме) и отграниченные колоннами, называются «травеями». Готический собор складывался из травей как из базовых структурных элементов.

Готический собор складывался из травей как из базовых структурных элементов.

Понятие о сакральной историчности отнюдь не является изобретением 12 века. Оно принадлежит к фундаментальным аспектам иудео-христианства. Очевидно ведь, что Библия строится как историческая хроника, описывающая формирование избранного народа и его религии как поступательный процесс. Этот историзм был еще усилен в христианстве, которое рассматривало Ветхий Завет существенно исторически. Переоценка Ветхого Завета как исторического процесса, ведущего к явлению Христа, является предметом первой задокументированной христианской проповеди Св. Стефана. Становление новой религии, описанное в Деяниях апостолов, также представляет собой «богодухновенную» историю. В средневековой Франции готической эпохи, сакрализация истории выразилась в культе святых королей и в сакрализации королевской власти. Само создание государства и вся его деятельность должны были восприниматься как этапы истории спасения.

Идея пути к спасению, как упорядоченной последовательности событий, выразилась на Западе и в развитии концепции Крестного Пути и его «стаций». Становление культа Крестного Пути было тесно связано с паломничествами в Иерусалим, популярность которых в готический период значительно возросла. Возникло стремление к переносу сакрального пространства Святого Града и маршрута страстей в любой католический храм. Появилась канонизированная последовательность 14-ти стаций, которая в настоящее время является основным элементом иконографических программ католических храмов. Как иконография, так и сама концепция Крестного Пути хорошо согласуются к линейной структурностью пространства готического храма, развертывающегося при движении от западного портала к алтарю. Крестный Путь историчен и в тоже время сакрален. Он отражает человеческое видение мира в его становлении, и, в тоже время, это становление сакрально, так как ведет к спасению. Разворачиваясь во времени, Крестный Путь в тоже время разворачивается в пространстве, образуя последовательность сакральных локусов, которая является также последовательностью событий во времени.

Становление культа Крестного Пути было тесно связано с паломничествами в Иерусалим, популярность которых в готический период значительно возросла. Возникло стремление к переносу сакрального пространства Святого Града и маршрута страстей в любой католический храм. Появилась канонизированная последовательность 14-ти стаций, которая в настоящее время является основным элементом иконографических программ католических храмов. Как иконография, так и сама концепция Крестного Пути хорошо согласуются к линейной структурностью пространства готического храма, развертывающегося при движении от западного портала к алтарю. Крестный Путь историчен и в тоже время сакрален. Он отражает человеческое видение мира в его становлении, и, в тоже время, это становление сакрально, так как ведет к спасению. Разворачиваясь во времени, Крестный Путь в тоже время разворачивается в пространстве, образуя последовательность сакральных локусов, которая является также последовательностью событий во времени.

К этой же категории сакральной пространственно-временной последовательности относится и развившаяся в том же 12 веке концепция чистилища. Чистилищу выделялось место и время в сакральной истории. Жизнь после смерти больше не виделась как прыжок во вне-мирность, а была переселением в новое место проживания, также временное. Индивидуальное спасение приобрело черты трехчастного пространственно-временного процесса.

Чистилищу выделялось место и время в сакральной истории. Жизнь после смерти больше не виделась как прыжок во вне-мирность, а была переселением в новое место проживания, также временное. Индивидуальное спасение приобрело черты трехчастного пространственно-временного процесса.

Figure 7. Центральный неф Ланского собора. В этом шедевре ранней готики вертикальные мотивы гармонируют с горизонтальными. Если вертикальные мотивы подчеркнуты типичными для готики сквозными пилястрами, опирающимися на абакусы колонн, то горизонтальные видны в продольном карнизе под арками трифория и в кольцах, регулярно расположенных на пилястрах. Здесь вы не придавлены гигантизмом и не испытываете желания задрать голову. Ритмичная и в меру высокая колоннада со стрельчатыми арками вовлекает в поступательное движение в сторону алтаря.

Бауэр отмечает, что линейная структура пространства храма, открывающегося входящему по мере продвижения в сторону алтаря, впервые получила сильное выражение в Ланском соборе, первом законченом произведении готической архитектуры. Действительно, ланская колоннада, намеренно усиленная горизонтальными мотивами, своим волновым ритмом вовлекает вошедшего в поступательное движение в сторону наиболее сакральной части базилики. Похожий эффект движения по дуге апсиды создает и известная колоннада в Сен-Дени. Замена круглых арок на стрельчатые еще сильнее усилила впечатление «соединенной разделенности» церковного пространства3. Готический собор стал напоминать улицу западно-европейского города с её разворачивающейся при движении последовательностью индивидуально разных, но стилистически совместимых и объединенных единой линейной структурой зданий4. Апсидные часовни, которые в романике были почти отдельными зданиями, в готике вывернулись вовнутрь и стали условными секциями единого пространства, подобными полу-отгороженным «кьюбиклам» современных офисов. Городской принцип «единства в многообразии», ставший де-факто центральным постулатом западной культуры, мощно вторгался в храмовое пространство, формируя идейно-образный стержень, до сих пор скрепляющий духовное единство западной Европы.

Действительно, ланская колоннада, намеренно усиленная горизонтальными мотивами, своим волновым ритмом вовлекает вошедшего в поступательное движение в сторону наиболее сакральной части базилики. Похожий эффект движения по дуге апсиды создает и известная колоннада в Сен-Дени. Замена круглых арок на стрельчатые еще сильнее усилила впечатление «соединенной разделенности» церковного пространства3. Готический собор стал напоминать улицу западно-европейского города с её разворачивающейся при движении последовательностью индивидуально разных, но стилистически совместимых и объединенных единой линейной структурой зданий4. Апсидные часовни, которые в романике были почти отдельными зданиями, в готике вывернулись вовнутрь и стали условными секциями единого пространства, подобными полу-отгороженным «кьюбиклам» современных офисов. Городской принцип «единства в многообразии», ставший де-факто центральным постулатом западной культуры, мощно вторгался в храмовое пространство, формируя идейно-образный стержень, до сих пор скрепляющий духовное единство западной Европы.

Figure 8. Знаменитая колоннада деамбулатория апсиды в Сен-Дени вовлекает посетителя в поступательно-круговое движение и придает внутренней архитектуре апсиды качества единого, но структурированного пространства.

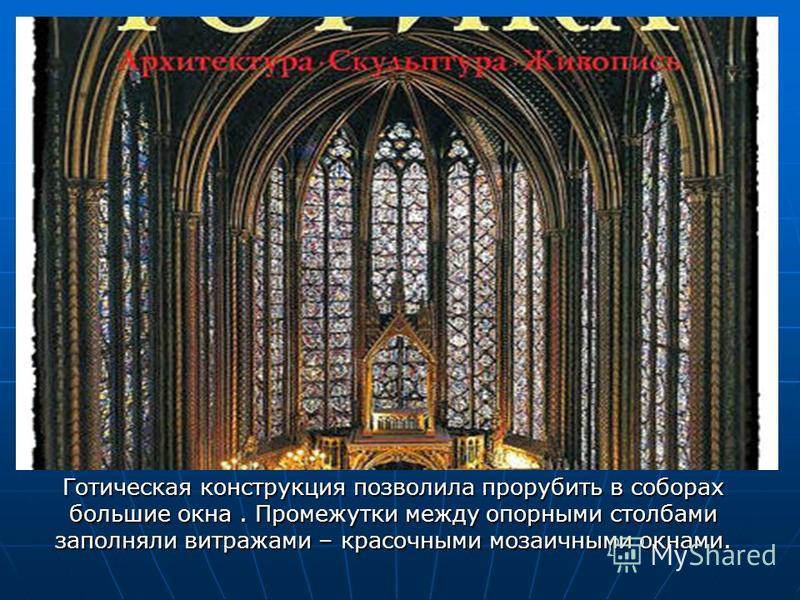

Линейная пространственно-временная структурность проявляется в готике и в вертикальных мотивах. Трехчастное деление стен (боковые нефы, трифорий, клересторий) могли наводить на мысль о трехчастном пути спасения (земной мир, чистилище, Царство Небесное). Ланцетные окна, длинные и узкие, украшались витражами, составленными из тондо-образных секций, содержание которых образовывало временную последовательность, прочитываемую снизу вверх. Верхние секции витражей были едва различимы в «небесной» выси, еще сильнее подчеркивая трудность её достижения.

Линейную структуру иконографии готических витражей интересно сопоставить с типичной поздне-византийской структурой житийных икон с центральным образом и клеймами, ставшей популярной примерно в одну и ту же эпоху. На православных житийных иконах основное внимание приковано к центральному образу, а окаймляющие клейма образуют замкнутую на себя ленту. В такой кольцевая структуре, не имеющей начала и конца, все события жития происходят как бы одновременно. Такое строение иконы стимулирует созерцающий взгляд, суммирующий всё изображенное в единый целостный образ святого, объединяющий его личность с его житием. Как сам святой, так и факты его биографии, отделяются от изначально породившей их матрицы земного пространства-времени и занимают место в вечности.

На православных житийных иконах основное внимание приковано к центральному образу, а окаймляющие клейма образуют замкнутую на себя ленту. В такой кольцевая структуре, не имеющей начала и конца, все события жития происходят как бы одновременно. Такое строение иконы стимулирует созерцающий взгляд, суммирующий всё изображенное в единый целостный образ святого, объединяющий его личность с его житием. Как сам святой, так и факты его биографии, отделяются от изначально породившей их матрицы земного пространства-времени и занимают место в вечности.

Figure 9. Сочетание плоских витраж с закруглением апсиды создавало трудности, которые решались по-разному. В ланском соборе пошли радикальным путем: апсиду превратили в плоскую стену с тремя ланцетными витражами и розеткой сверху (фото слева). В центре нижняя часть северного витража с богородичным циклом. Снизу вверх: Благовещение, встреча Марии и Елизаветы, Рождество и видение пастухам. Справа – Моисей у Неопалимой Купины.

В ланцетных витражах восприятие жития происходит совсем не так. Каждая секция-тондо представляет собой замкнутое изолированное изображение, искусно вписанное в круговой контур. Крупных доминирующих изображений самого святого нет вообще. Витражи не мыслились как молитвенные образы. Это скорее последовательность сакральных иллюстраций, фиксирующая внимание на самих событиях, понимаемых как этапы его пути к святости и спасению. Сохраняя качество иконичности, витражи в то же время подчеркивают видимый, земной характер изображаемых событий. В отличие от икон, они жестко скреплены с церковным зданием, способствуя созданию образа церкви как необходимого посредника в индивидуальном спасении. К витражам нельзя приложиться. Если икона могла отождествляться со святым и представлять его личность, витраж демонстрировал события жизни святого как часть сакральной истории Церкви.

Каждая секция-тондо представляет собой замкнутое изолированное изображение, искусно вписанное в круговой контур. Крупных доминирующих изображений самого святого нет вообще. Витражи не мыслились как молитвенные образы. Это скорее последовательность сакральных иллюстраций, фиксирующая внимание на самих событиях, понимаемых как этапы его пути к святости и спасению. Сохраняя качество иконичности, витражи в то же время подчеркивают видимый, земной характер изображаемых событий. В отличие от икон, они жестко скреплены с церковным зданием, способствуя созданию образа церкви как необходимого посредника в индивидуальном спасении. К витражам нельзя приложиться. Если икона могла отождествляться со святым и представлять его личность, витраж демонстрировал события жизни святого как часть сакральной истории Церкви.

ПРЯМАЯ И КРУГ

Мотив круга слишком глубоко сакрален, чтобы без него можно было совсем обойтись. Церковь не может состоять из одних углов. Избавившись от круглых арок, куполов и сводов, готическая архитектура, как будто в компенсацию, создала большие, почти безвкусно огромные, круглые окна-розетки, по поводу назначения которых в литературе нет единого мнения. Предназначены ли они лишь для эффективного освещения или несут конкретное символическое значение? Высказывалось даже мнение, что они символизируют королевскую власть, потому и расположены как правило на западном портале.

Предназначены ли они лишь для эффективного освещения или несут конкретное символическое значение? Высказывалось даже мнение, что они символизируют королевскую власть, потому и расположены как правило на западном портале.

Назначение розеток становится более ясным если взглянуть на их иконографическое содержание. Своей круглой формой розетки дают возможность заполнить их ненарративным иконическим материалом, образующим объединенный образ, связанный с вечностью и концом века сего. Наиболее важной темой такого рода является, очевидно, Апокалипсис, как правило изображаемый на розетках западного портала. Круг розетки появляется перед верующим, входящим, во храм как вращающийся меч архангела, воспрещающий доступ к святому. Он встает как плотина на пути потока времени, за которым времени уже нет, а есть только две вечности – адских мук и райского блаженства.

Розетки также использовались для секулярных сюжетов, выражающих вневременные категории, таких как аллегории искусств (Сен-Дени, северный трансепт) или знаки зодиака. Именно через розетки в готику входит образ вне-временности. Судя по тому вниманию, которое аббат Сугерий уделял содержанию витражей, необходимость выражения в них вневременных богословских категорий могла быть важным фактором, определяющим развитие архитектурных форм.

Именно через розетки в готику входит образ вне-временности. Судя по тому вниманию, которое аббат Сугерий уделял содержанию витражей, необходимость выражения в них вневременных богословских категорий могла быть важным фактором, определяющим развитие архитектурных форм.

СТАРОЕ И НОВОЕ

Готический стиль именуют «новым», и он быстро становится эталоном, тем более что первые соборы строились быстро. В 12 веке слово «современный» впервые стало употребляться в положительном смысле (Bauer, с. 88). Впервые стало казаться, что новое должно быть лучше старого. Зарождается концепция прогресса, понимаемого первоначально в сакральном смысле, как поэтапного пути к спасению. Идея прогресса, заложенная в самой структуре христианской Библии, переместилась в реальную жизнь, в которой уже начали нервозно и требовательно тикать уже изобретенные, но еще не вошедшие в обиход, механические часы.

Если вначале новые апсиды и порталы пытаются интегрировать со старой основой, то в зрелой готике пропадает всякая оглядка на прошлое. Доходит до того, что радуются пожарам, разрушавшим старые храмы и создающим условия для их обновления. Пожар старого собора в Шартре в 1194 г. был воспринят как очищающий божественный огонь, ниспосланный Богоматерью, возжелавшей перестройки посвященного ей собора в новом стиле (Klein, p.49).

Доходит до того, что радуются пожарам, разрушавшим старые храмы и создающим условия для их обновления. Пожар старого собора в Шартре в 1194 г. был воспринят как очищающий божественный огонь, ниспосланный Богоматерью, возжелавшей перестройки посвященного ей собора в новом стиле (Klein, p.49).

ВЫВОДЫ

Образ готического собора представляет собой результат эволюции образа Нового Иерусалима. Это во многом прямолинейный, иллюстративный образ Святого Града, характерный как внешним сходством со средневековым городом, так и богатой декорацией и ярко выраженной структурой, отражающей влияние городского духа. Образ Святого Града, воплощенный в готическом соборе, отмечен структурной сложносоставленностью в сочетании со стилевым единством, а также, особенно в ранней готике, выраженной скульптурностью своей иконической пластики. Родство готической образности духу средневекового города, оказавшему столь значительное влияние на характер современной западной цивилизации, определяет место и значение готических соборов как одного из её центральных культурообразующих парадигматических образов.

1 См. работы Лидова в списке лит-ры и мою статью «Образы-парадигмы в религиозной культуре» (http://www.proza.ru/2015/05/19/2154 )

2 Бернар Клервосский писал об одном из своих духовных чад, собиравшимся принять крест, что, оставшись в монастыре, он уже обрел Иерусалим и спасение (Giles, 239).

3 Бауэр отмечает, что волнообразный мотив круглых арок создавал в романике ощущения неразделенного единства всего сакрального пространства храма, причем это единое пространство было также образом вечности. Стрельчатые арки, напротив, усиливают аспект «кубизма» в готике: единство пространства и формы разбивается, чтобы потом разделившиеся части вновь соединились, сохраняя в тоже время свою разделенность.

4 Примечательно, что российские храмы-иерусалимы создают образ восточного города, не столь жестко разлинованного и не так резко отделенного от не-городского окружения. Сравним готический храм с собором Василия Блаженного или Воскресенским собором Новоиерусалимского монастыря.

ЛИТЕРАТУРА

С. С. Аверинцев. Золото в системе символов ранневизантийской культуры. В кн.: «Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы». СПб.: Азбука-классика, 2004, с. 404-425

А. М. Лидов. Икона. Мир святых образов в Византии и Древней Руси. М., Феория, 2014. Ч. 2 «Небесный Иерусалим».

Э. Панофски. Аббат Сюжер и аббатство Сен-Дени.В кн: «Богословие и искусство средневековья», Киев, 1992.

Raoul Bauer. De ontvoering van God. De betekenis van de gotische kerkarchitectuur. Leuven: Davidsfonds, 2009

Giles Constable . The Abbey of Cluny: A Collection of Essays to Mark the Eleven-hundredth Anniversary of Its Foundation, Berlin: Verlag Dr W. Hopf, 2010

Jacques Le Goff. La naissance du Purgatoire. Gallimard, 1981

Phyllis G. Jestice. Wayward Monks and the Religious Revolution of the Eleventh Century. Leyden: Koninklijke Bril, 1997

Bruno Klein. The beginning of Gothic architecture in France and its neighbors. In: Gothic. Architecture; sculpture; painting. Potsdam: H. F. Ullmann, 2013. Pp. 28-115.

Potsdam: H. F. Ullmann, 2013. Pp. 28-115.

Erwin Panofsky. Gothic architecture and scholasticism, N.Y., 1957

Christopher Wilson. The Gothic Cathedral. Thames and Hudson, London, 1990

Внутреннее устройство готических церквей. Изобразительный декор | Архитектура и Проектирование

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ГОТИЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ

Расположение святилища. — В начале готической эпохи церковь имеет вид зала без внутренних подразделений, причем изолированный престол расположен на пересечении нефов или, точнее говоря, у входа в первую секцию хора.

Расположенный таким образом престол, не загромождая ни главного, ни поперечных нефов, был виден со всех сторон. Центральная секция, иногда увенчанная фонарем, образует над престолом монументальную сень, а снаружи его местонахождение отмечается высоким шпицем.

Романская крипта, в которой хранились реликвии, упраздняется; ее заменяет рака с мощами, помещенная позади престола на виду у всех. Искусство готики создавалось в эпоху открытого и всенародного богослужения. Но вскоре наступает реакция, которая также оставляет свой след на искусстве. Основываясь на сведениях, почерпнутых преимущественно из отчетов о расходах, мы можем представить себе, по крайней мере в общих чертах, внутреннее устройство двух соборов — в Реймсе и в Бурже (рис. 317).

Искусство готики создавалось в эпоху открытого и всенародного богослужения. Но вскоре наступает реакция, которая также оставляет свой след на искусстве. Основываясь на сведениях, почерпнутых преимущественно из отчетов о расходах, мы можем представить себе, по крайней мере в общих чертах, внутреннее устройство двух соборов — в Реймсе и в Бурже (рис. 317).

В Реймсе, по-видимому, одни лишь алтарные преграды являются результатом пристроек, чуждых первоначальному проекту. В Бурже уже чувствуется дух реакции, которая с середины XIII в. стремится окружить богослужение таинственностью. Расположение святилища в Реймсе указано на рис. 317, М: А — главный престол; С — дарохранительница, отделенная от престола; R — алтарь с реликвиями; Т— кресло епископа.

В Реймсе устройство галереи вокруг хора не вызвало сколько-нибудь значительных изменений в общем плане: чтобы выделить главный престол, удовольствовались тем, что первые секции нефа просто включили в закрытое святилище.

В Бурже (рис. 317, N) главный престол, по-видимому, первоначально занимал центральное положение, как и в Реймсе. Когда же устраивали алтарную преграду, то, вместо того чтобы вынести вперед разделяющую галерею, отодвинули назад самый престол, а епископское кресло установили сбоку от престола. Между хором и нефом была воздвигнута разделяющая галерея; кроме того, отделили еще занавесом и престол от хора. В окончательном виде получилось такое расположение: А’— престол в хоре; А — главный престол; R — престол реликвий; Т— кресло епископа.

| Рис. 317 | Рис. 318 |

Престол и его части. — Алтарь в продолжение всего XII в. сохраняет романский характер; это стол или, скорее (так как идея престола-гробницы всегда преобладала в латинской церкви), прямоугольный массив в виде саркофага. Устройство алтаря в форме саркофага встречается в Асти, Авена (департамент Соны и Луары), Сен-Жермэ.

До середины XIII в. главный престол, так же как и в первоначальных базиликах, представляет совершенно свободную площадку; на нем помещаются только крест и светильники, а также ажурный киворий; завеса над ним раздвигается только в момент «освящения даров». Епископ со своего обычного места обозревает сразу все собрание молящихся. Запрестольный образ, который долгое время имелся только за алтарями в капеллах, становится украшением главного алтаря лишь в тот момент, как последний занимает в глубине святилища место, где до того помещался трон епископа. Тогда запрестольный образ не только снабжают спинкой, украшенной скульптурой и драгоценными металлами, но еще завешивают пологами, заменяющими балдахин или романскую сень.

Таким образом, история алтаря разделяется на два периода: до и после середины XIII в. От первого периода сохранились очень смутные свидетельства — несколько барельефов, на которых можно различить престол без запрестольного образа и укрывающую его сень. Наиболее полное из этих изображений находится на дверях собора Парижской Богоматери; представленный там «ковчег завета» скопирован, по-видимому, с престола XII в.

От второго периода остались более точные документы и в числе прочих—чертежи престолов с запрестольными образами и пологами из соборов Парижа и Арраса. На рис. 319 воспроизведен пример из Арраса. Как все средневековые алтари, алтарь в Аррасе был лишен дарохранительницы; ее заменил ювелирной резьбы ковчежец, подвешенный на цепи. В других церквах дарохранительница примыкала к алтарной преграде; это наблюдается еще в церкви Сен-Серж в Анжере, в церкви св.

Рис. 319 |

В соборе в Аррасе, как и в Бурже (рис. 317), алтарь с реликвиями занимал глубину абсиды; в соборе Парижской Богоматери, устройство которого в общем напоминает Ар-расский собор, рака св. Марселя возвышалась над завесами главного алтаря; в Сент-Шапель рака с терновым венцом хранилась в павильоне, господствовавшем над всем ансамблем. Нередко архитектурные украшения исчезали под коврами и панно. В Бурже, в Милане, в церкви Сен-Реми в Реймсе посреди святилища возвышался семисвечник.

Алтарная преграда. — Весьма знаменательна алтарная преграда, которая с середины XII в. ограничивает часть церкви, отныне предназначенную для богослужения; вначале она имела вид настоящих стен, сквозь просветы которых с трудом можно было следить за религиозными церемониями. Передняя часть алтарной преграды увенчивалась трибуной, к которой вели винтовые лестницы; с высоты этой трибуны читалось евангелие и произносились проповеди. Такова была, в числе других, и алтарная преграда в соборе Парижской Богоматери; такая же преграда встречается впоследствии в соборе в Альби (середина XV в.).

ограничивает часть церкви, отныне предназначенную для богослужения; вначале она имела вид настоящих стен, сквозь просветы которых с трудом можно было следить за религиозными церемониями. Передняя часть алтарной преграды увенчивалась трибуной, к которой вели винтовые лестницы; с высоты этой трибуны читалось евангелие и произносились проповеди. Такова была, в числе других, и алтарная преграда в соборе Парижской Богоматери; такая же преграда встречается впоследствии в соборе в Альби (середина XV в.).

Мало-помалу население привыкает смотреть на церковь, как на здание, предназначенное исключительно для религиозных целей. Алтарная преграда становится все более ажурной; наконец, в церкви Сент-Маделэн в Труа она заменяется ажурной каменной аркадой, заменяющий вход в хор.

По мере приближения к эпохе Возрождения обычай ограждать алтарь укореняется в Испании и Англии; его усвоила также и Германия. И только Италия, которая лишь отдаленно следовала за готическим течением, осталась единственной страной, где сохранилась традиция неогражденных алтарей.

Купели и чаши для освященной воды. — Крестильные купели сохраняют упрощенную форму, которую они получили в романскую эпоху; это — небольшая круглая ванна из камня, иногда из металла, на подставке, обычно украшенной колонками. В романскую эпоху мы видели в монастыре Сен-Галлен купели, поставленные в нефе и даже занимающие центральное положение; в готической архитектуре этого уже не наблюдается: обычно купелям отводится место внутри церквей, но поближе к дверям *.

Примечание: Французские готические купели, как и раковины для освященной воды, исключительно о которых говорит Шуази, по своему интересу явно уступают латунным и бронзовым, сложнейшим по украшениям произведениям Бельгии (Льеж) и Германии (Гильдесгейм). См. Lasteyrie, упом. соч., II.

Фонтаны для омовения, еще оставшиеся около монастырских церквей, окончательно вытеснены простыми раковинами для освященной воды, вделанными в один из ближайших к двери устоев нефа. В некоторых церквах, в том числе в церкви Богоматери «с тернием» (Noire Dame de l’Epine), существуют священные колодцы, доставляющие воду для церковных церемоний.

Церковная обстановка. — В базиликах первых времен христианства находились амвоны, т. е. трибуны, для чтения Священного Писания и произнесения проповедей. Амвоны, о которых упоминает Гильом Дюран в середине XIII в., по-видимому, сохранялись вплоть до того времени, когда их заменила кафедра.

До XV в. монументальные кафедры встречаются только в итальянских церквах, в которых совершенно отсутствуют небольшие кафедры на возвышении (Пиза, Ассизы), или в церквах проповеднических орденов (Якобинский монастырь в Тулузе).

Из кафедр XV в. необходимо упомянуть кафедры Страсбургского и Фрейбургского соборов. Кафедры в Сен-Дие, Сен-Ло и Витрэ представляют собою небольшие здания, находящиеся вне церкви и предназначенные для проповеди под открытым небом.

Органы упоминаются, начиная с эпохи Карла Великого, но до нас не дошел ни один, существовавший ранее XV в. Нефы готической церкви обладали прекрасной акустикой, а для усиления звучности органа в кладку стен и сводов иногда еще замуровывали глиняные горшки.

Деревянные исповедальни, почти не употреблявшиеся в Италии, появляются, по-видимому, не ранее XVII в. Что касается мест для сиденья, то они ограничивались креслами для духовенства в хоре. Виллар оставил нам рисунок кресла XIII в., совершенно тождественного креслам в Пуатье и Солье. Наиболее богатые по отделке относятся уже к XV и XVI вв. (Амьен, Альби).

Для молящихся не существовало других мест для сиденья, кроме цоколя стен, которому придавался профиль скамей, чтобы там могли сидеть больные; скамьи были допущены в церквах, по-видимому, только в тот момент, когда их ввел в свои храмы протестантизм; появление их восходит к эпохе реформации, и они существовали лишь в тех странах, где протестантизм получил наибольшее распространение; в Испании и Италии они так и не вошли в употребление.

Во Франции революция уничтожила накопленные веками памятники в хорах церквей. Вестминстерский собор * принадлежит к числу немногих зданий, могущих дать нам представление о том величественном впечатлении, которое производило собрание алтарей, рак, гробниц, произведений из чеканного металла, накопленных рядом поколений.

Вестминстерский собор * принадлежит к числу немногих зданий, могущих дать нам представление о том величественном впечатлении, которое производило собрание алтарей, рак, гробниц, произведений из чеканного металла, накопленных рядом поколений.

Примечание: Известное аббатство в Лондоне, усыпальница королей и наиболее выдающихся людей Англии, заполненная надгробными памятниками самого различного времени и достоинства. См. Bradley В., L’abbaye de Westminster, Lond. 1908.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ДЕКОР

Скульптура

Статуи. — В порталах, а иногда и около внутренних устоев, помещались фигуры святых (порталы Шартрского, Парижского, Амьенского, Реймского соборов; хоры в Труа, в Монтье ан Дэр, Сент-Шапель, Сент-Уан).

В больших церквах, посвященных Мадонне, на половине высоты фасада представлена, под названием «галереи королей», генеалогия Мадонны (Париж, Амьен) *.

Примечание: Иконографические проблемы скульптурного убранства готических соборов нашли полное освещение в классических трудах Е. Male, L’art religieux du XIII siecle en France, неск. изд.; ср. также Molsdorf W., Ghiristliche Symbolik der Mittelalterlichen Kunst, Leipz. 1926. Нет сомнения, что «галерея королей» является прежде всего ареной выявления феодально-идеалистических тенденций готического искусства. Ср. Дворжак М., Очерки по искусству средневековья, М. 1934.

Male, L’art religieux du XIII siecle en France, неск. изд.; ср. также Molsdorf W., Ghiristliche Symbolik der Mittelalterlichen Kunst, Leipz. 1926. Нет сомнения, что «галерея королей» является прежде всего ареной выявления феодально-идеалистических тенденций готического искусства. Ср. Дворжак М., Очерки по искусству средневековья, М. 1934.

Малые фигуры и барельефы. — На дверных тимпанах помещаются изображения «страшного суда», Христа с евангелистами, венчания Марии. Под арками портиков — «небесные чины». На косяках и на оконных откосах — знаки зодиака, сюжеты из фаблио и бестиариев *.

Примечание: Изображения на косяках имеют, как правило, реалистический характер. Сцены «зодиака» (12 месяцев года) обычно трактуются как изображение трудовых процессов; рельефы, этого содержания в соборе Парижской Богоматери остаются прекрасными документами для изучения крестьянских работ. См. Aubert, упом. соч.; Lasteyrie, упом. соч., II.

Помимо данной темы, иконографически анализированной Male (упом. соч.), соборы средней Европы, часто вводят усложненные групповые композиции морализующего или классово-сатирического характера, например изображения «мудрых и неразумных дев» (Страсбург, Базель), или иные, еще более сложные по замыслу. См. Karlinger, упом. соч.; Сlasen, упом. соч.

соч.), соборы средней Европы, часто вводят усложненные групповые композиции морализующего или классово-сатирического характера, например изображения «мудрых и неразумных дев» (Страсбург, Базель), или иные, еще более сложные по замыслу. См. Karlinger, упом. соч.; Сlasen, упом. соч.

На цоколях — аллегорические барельефы, символы добродетелей и пороков *. На круговой ограде хора представлена жизнь Христа и таком порядке, что сцены «страстей» занимают лицевую сторону ограды. Алтарные картины изображают сцены из жизни тех святых, которым посвящен храм или престол.

Декоративная скульптура. — Наконец, снаружи храма находится декоративная скульптура: над водосточными трубами изображены адские чудовища, на капителях — бесконечное разнообразие растений; мир реальный, мир символики, мир легендарный — все здесь, на стенах храма развертывается картина сотворения мира.

Живопись

Изображения на стеклах обычно сводятся к следующим сюжетам: на больших разноцветных стеклах в абсиде — история жизни Христа; на верхних стеклах хоров и нефов — фигуры апостолов, святых и пророков; на оконных стеклах капелл — жития святых и притчи. Кроме того, обычным украшением при входе в нефы были «лабиринты» с именами архитекторов *.

Кроме того, обычным украшением при входе в нефы были «лабиринты» с именами архитекторов *.

Примечание: Лабиринты — узоры на полу крупных соборов Франции, происхождение их неясно; обычно в центре или по углам — портретные изображения архитекторов, работавших на строительстве. Лабиринт Реймского собора, с пятью такими портретами, сохранился только в рисунке XVII в.; в Амьене он восстановлен в 1894 г.; единственно в Шартре лабиринт сохранился от средних веков. См. Lasteyrie, упом. соч., II.

Мы вышли бы за пределы архитектурного обзора, если бы остановились подробнее на развитии символики; но представление о внутреннем виде готической церкви было бы неполным, если бы мы отделили творение зодчего от декоративных элементов, подчеркивавших архитектурные формы.

Огюст Шуази. История архитектуры. Auguste Choisy. Histoire De L’Architecture

Готическая архитектура

Готика была последним стилем Средневековья — самым загадочным и одновременно самым эффектным. Готический храм, взметнувшийся ввысь острыми стрелами обнаженных конструкций, хранил под своими сводами многовековые тайны — воплощенные в камне, скрывающиеся в выложенных на полу лабиринтах узоров с магическими знаками, в скульптуре и витражах.

Готический храм, взметнувшийся ввысь острыми стрелами обнаженных конструкций, хранил под своими сводами многовековые тайны — воплощенные в камне, скрывающиеся в выложенных на полу лабиринтах узоров с магическими знаками, в скульптуре и витражах.

Готический стиль. Долгострои средневековья

Собор в средневековом городе являлся центром общественной жизни. У входа приезжие купцы раскладывали свой товар и заключали сделки, во время опасности в соборе укрывались жители окрестных деревушек со всем своим добром и даже со скотом. Тот, кто хоть раз видел готический собор, прекрасно может представить себе подобную картину. Но современники не называли эти соборы готическими. Для них они были просто местом спасения души и тела.

Миланский собор — шедевр «пламенеющей готики». Собор был заложен в 1386 году, а завершилось его строительство только в начале XIX века

Действительно, сама готическая эпоха так и не создала единого термина для определения нового типа архитектуры. Являясь продолжением романского храма, новый вариант христианского собора радикально отличался от своих предшественников.

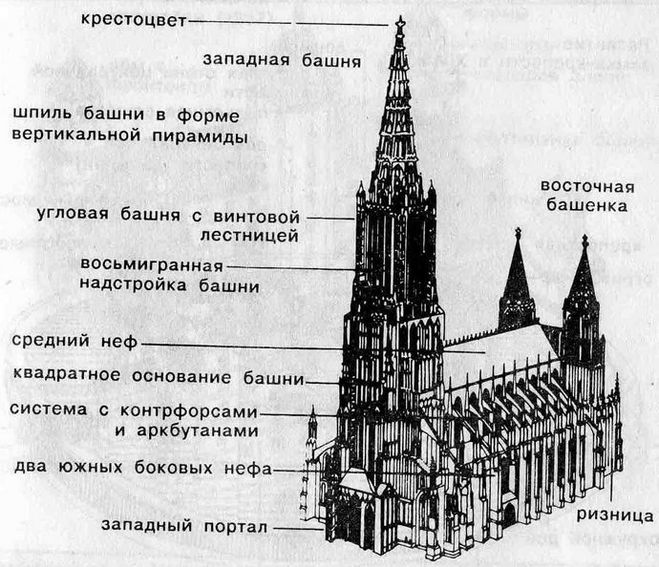

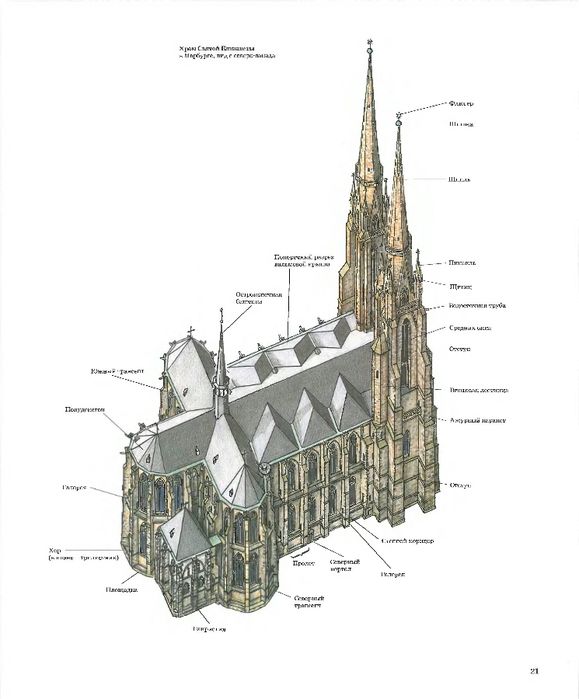

Чтобы в соборе могло помещаться все население города, он должен был иметь невиданные до сих пор размеры. А это требовало полного переосмысления храмовых конструкций. Появились новые элементы постройки, призванные облегчить нагрузку на стены собора: контрфорсы — выступающие части стен; аркбутаны — наружные полуарки; нервюры — выступающие ребра свода. Без них готические исполины не прожили бы и столетия — развалились.

По причине чрезвычайной сложности их устройства соборы возводились десятилетиями, а то и веками. Их так и прозвали — долгостроями.

Организация строительного дела также потребовала коренных изменений. Артели каменщиков работали там, где возводились большие постройки, куда их приглашали и где они были нужны. Строители переезжали из города в город, из государства в государство, делясь друг с другом профессиональными секретами. Вот почему готические соборы в разных странах довольно похожи.

Собор Парижской Богоматери. Франция. XII–XIV вв.

Впрочем, достаточно сравнить Собор Парижской Богоматери в Париже и Кентерберийский собор в Англии, чтобы заметить разницу во внешних формах и общем духе французской и английской готической архитектуры: в каждой европейской стране этот стиль все равно приобретал особые черты.

Устройство готического собора

В основе готической архитектуры лежит стройная идеологическая программа, которую составляли ученые-богословы. От нее зависела конструкция собора, она же определяла основные тезисы его назначения — кому посвящен, в каком месте строится.

На первый взгляд, множество архитектурных элементов выглядят как хаотично выросшие и причудливо переплетенные стебли растений. Однако, как и в любом христианском храме, здесь нет ничего беспорядочного или случайного.

Архивольт — обрамление арочного проема, выделяющее дугу арки из плоскости стены

В архитектурном плане готический собор представляет собой прямоугольную базилику с алтарной частью, ориентированной на восток. Такое расположение связано с тем, что восток символизировал рай и Бога, которому и была посвящена алтарная апсида — небольшой полукруглый выступ здания. Свод над апсидой был символом небесного свода, который олицетворял единство трех ипостасей Всевышнего, а значит, и единство мира.

Западный же фасад был обращен к земной жизни. Он богато украшался витражами и скульптурными композициями. Постоянными «обитателями» готических соборов были гротескные существа — гаргульи и химеры: их причудливые фигуры играли роль водостоков. Фасад венчали обычно две башни. Все части готического собора были символичны. Стоит в этом разобраться.

Д. П. Панини «Интерьер Санта-Мария-Маджоре в Риме» (1750)

«Тело и душа» готического собора

Условно собор можно разделить по вертикали на три яруса. В подвальном ярусе размещались складские помещения, мастерские, кухни. Он был недоступен прихожанам и задумывался как нежилой, с толстыми стенами и без окон. В средневековом мировоззрении подвальные помещения являлись символом «нижнего мира», где скрыты суетные, низменные помыслы и нужды человека.

Средний ярус начинался от уровня земли и заканчивался крышей. Он символизировал тело собора — и образно говорил о человеческой природе. На этом ярусе помещалось большое количество скульптур святых, царей или мифологических существ. Стены украшались аллегорическими изображениями пороков и добродетелей. Оконные проемы стали украшаться витражами — целыми композициями из цветных стекол. Они наполняли собор светом и создавали внутри фантастическую атмосферу.

Стены украшались аллегорическими изображениями пороков и добродетелей. Оконные проемы стали украшаться витражами — целыми композициями из цветных стекол. Они наполняли собор светом и создавали внутри фантастическую атмосферу.

Третий ярус готического собора — башенный, возносящийся в небо. Кроме двух башен на фасаде, в одной из которых находилась колокольня, в этот ярус входили многочисленные пинакли — декоративные башенки с фиалами — декоративными завершениями. Они покрывали крышу базилики подобно лесной чаще. Стрельчатые башни возносились вверх и там истончались, заканчиваясь шпилями.

Готика стала последним стилем Средневековья — на смену ему пришла эпоха Ренессанса. Новые идеи заставили искать другие ориентиры, и зодчие Европы опять обратили свои взоры к античной эпохе. Именно ее достижения вновь преобразили искусство архитектуры.

«ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН» В начале XIX века так стали называть литературный жанр эпохи романтизма — повествования, полные тайн и ужасов

Трон Карла Великого. Ахенская капелла. Германия. VIII в.

Ахенская капелла. Германия. VIII в.

Мавзолей Теодориха Великого. Равенна. VI в.

Аббатство Мария Лаах. Германия. XI–XIII вв.

Пизанский собор. Италия. XI–XIII вв.

Поделиться ссылкой

Готический храм Shotover от Spirit Architecture

Готический храм Eyecatcher в поместье Shotover Estate был спроектирован как садовый храм для генерала Джеймса Тиррелла в начале 1720-х годов, вероятно, Уильямом Таунсендом, мастером-строителем, имевшим большой опыт строительства местных оксфордских колледжей и общественных зданий. . Угловые башенки могут происходить из северного двора Хоксмура в колледже All Soul, где Таунсенд также был строителем (Певснер). Это один из самых ранних примеров садовой постройки в готическом стиле, необычный тем, что он симметричен по дизайну. Считается, что это повлияло на Кента и Гиббса, которые оба работали в поместье.

Джеймс Гиббс спроектировал более крупный готический храм в Стоу в 1740 году.

Храм находится на восточной оконечности главной оси важной планировки раннего C18 формального сада в конце трех ярусных озер. У здания нет основного назначения, кроме как как здание, рассматриваемое в ландшафте, одна из комнат в задней части ранее использовалась как строительный магазин.

Фасад был частично отремонтирован и заново оформлен на грант «Английское наследие» в 1919 г.87/8 в том, что, как теперь известно Estate, было неправильной окраской. Структура остается в реестре английского наследия «под угрозой».

Общедоступного доступа к зданию нет, хотя рядом с участком есть пешеходная дорожка, с которой меня видно. Однако в прошлом он был подвержен вандализму и взлому тыла с признаками открытого огня внутри.

Храм в течение нескольких лет находился в реестре «Здания, находящиеся под угрозой» организации «Наследие Англии» из-за состояния крыши и повреждений боковых стен, когда в августе 2013 года обрушилась часть потолка сводчатой лоджии.

Мэтью Холлингсворта из Spirit Architecture попросили помочь Shotover Estate подготовить график ремонтных работ для подачи заявки на грант в марте 2014 года в соответствии со схемой управления высшего уровня Natural England, чтобы он совпал с ремонтом дренажной системы озера.

У здания нет основного назначения, кроме как как здание, рассматриваемое в ландшафте, одна из комнат в задней части ранее использовалась как строительный магазин.

Фасад был частично отремонтирован и заново оформлен на грант «Английское наследие» в 1919 г.87/8 в том, что, как теперь известно Estate, было неправильной окраской. Структура остается в реестре английского наследия «под угрозой».

Общедоступного доступа к зданию нет, хотя рядом с участком есть пешеходная дорожка, с которой меня видно. Однако в прошлом он был подвержен вандализму и взлому тыла с признаками открытого огня внутри.

Храм в течение нескольких лет находился в реестре «Здания, находящиеся под угрозой» организации «Наследие Англии» из-за состояния крыши и повреждений боковых стен, когда в августе 2013 года обрушилась часть потолка сводчатой лоджии.

Мэтью Холлингсворта из Spirit Architecture попросили помочь Shotover Estate подготовить график ремонтных работ для подачи заявки на грант в марте 2014 года в соответствии со схемой управления высшего уровня Natural England, чтобы он совпал с ремонтом дренажной системы озера. Осенью 2014 года начались работы по ремонту конструкции крыши и ремонту внешней ткани в рамках схемы гранта, осуществляемой компанией Contractors County Construction (Oxon) Ltd.

Полная степень повреждения бревна крыши не была известна до тех пор, пока крыша не была снята, а бревна не были осмотрены в тесном контакте, многие бревна были полностью разрушены изнутри, и ряд критических секций бревна пришлось заменить новыми. .

В дополнение к повторной кровле слабым местом в конструкции была признана задняя часть передней зубчатости, для обеспечения лучшей защиты была предпринята полная свинцовая обшивка всей этой секции.

Это продолжалось до начала 2015 года, и когда эта часть проекта была завершена и была установлена водонепроницаемая ограда, Estate решила продолжить частное финансирование работ по ремонту потолка лоджии, а также ремонту и косметическому ремонту основного фасада. храма в оригинальной цветовой гамме, а не в белой извести, которая применялась в XIX веке.80-е годы.

После тендера, проведенного Мэтью Холлингсвортом, контракт на ремонт оштукатуренного потолка, основного фасада и украшения храма был заключен со специалистом-мастером-штукатуром Филипом Гачесом, а потолочные балки были отремонтированы компанией County Construction Limited.

Осенью 2014 года начались работы по ремонту конструкции крыши и ремонту внешней ткани в рамках схемы гранта, осуществляемой компанией Contractors County Construction (Oxon) Ltd.

Полная степень повреждения бревна крыши не была известна до тех пор, пока крыша не была снята, а бревна не были осмотрены в тесном контакте, многие бревна были полностью разрушены изнутри, и ряд критических секций бревна пришлось заменить новыми. .

В дополнение к повторной кровле слабым местом в конструкции была признана задняя часть передней зубчатости, для обеспечения лучшей защиты была предпринята полная свинцовая обшивка всей этой секции.

Это продолжалось до начала 2015 года, и когда эта часть проекта была завершена и была установлена водонепроницаемая ограда, Estate решила продолжить частное финансирование работ по ремонту потолка лоджии, а также ремонту и косметическому ремонту основного фасада. храма в оригинальной цветовой гамме, а не в белой извести, которая применялась в XIX веке.80-е годы.

После тендера, проведенного Мэтью Холлингсвортом, контракт на ремонт оштукатуренного потолка, основного фасада и украшения храма был заключен со специалистом-мастером-штукатуром Филипом Гачесом, а потолочные балки были отремонтированы компанией County Construction Limited. Принятый основной подход заключался в том, что потолок спроектирован так, чтобы его можно было рассматривать как единое целое в качестве фона при наслаждении храмом, штукатурка, оставшаяся на потолке, была либо оригинальной, либо отремонтирована C20, некоторые из них хорошего качества, другие – плохого качества. Некачественный ремонт, проведенный при осмотре потолочных балок, не устранил серьезных повреждений древесины, и было согласовано с Heritage England и местными властями, что эти области должны быть зарегистрированы и заменены качественной новой известковой штукатуркой на том же здании из песка. и качество и восстановлен с оригинальной детализацией аналогичным методом с использованием деревянных форм для формирования молдингов панелей и ребер.

Анализ песка показал, что первоначальный потолок представлял собой смесь мелкого и грубого песка, который был подобен песку Уэлби-Мэнор-Пит в Линкольншире, поэтому этот песок использовался для известковой штукатурки с козьим волосом, смешанным на месте до исходного количества.

Принятый основной подход заключался в том, что потолок спроектирован так, чтобы его можно было рассматривать как единое целое в качестве фона при наслаждении храмом, штукатурка, оставшаяся на потолке, была либо оригинальной, либо отремонтирована C20, некоторые из них хорошего качества, другие – плохого качества. Некачественный ремонт, проведенный при осмотре потолочных балок, не устранил серьезных повреждений древесины, и было согласовано с Heritage England и местными властями, что эти области должны быть зарегистрированы и заменены качественной новой известковой штукатуркой на том же здании из песка. и качество и восстановлен с оригинальной детализацией аналогичным методом с использованием деревянных форм для формирования молдингов панелей и ребер.

Анализ песка показал, что первоначальный потолок представлял собой смесь мелкого и грубого песка, который был подобен песку Уэлби-Мэнор-Пит в Линкольншире, поэтому этот песок использовался для известковой штукатурки с козьим волосом, смешанным на месте до исходного количества. оригинальная короткая шерсть крупного рогатого скота больше не продается). Также было обнаружено, что потолок был сформирован в четыре слоя от 7-10 мм до верхнего слоя толщиной 3 мм. Плавающее покрытие было нанесено в два слоя в один и тот же день. Что было интересно в этом, так это часть перехода от одиночных слоев 17-го века, которые следовали за основанием из деревянных реек, к новой моде на более плоские штукатурки, которая достигла своего пика в более поздний георгианский период 18-го века. Эта штукатурка имела консистенцию штукатурки 17-го века по плотности. из волос и глины, похожей на текстуру, но наносившейся новым многослойным способом.

Поскольку оригинальная деревянная опалубка была того же качества и источника, что мы вряд ли могли бы соответствовать, мы использовали Accoya, химически обработанную древесину хвойных пород, которая имеет прочность и долговечность 1-го класса, но легко обрабатывается и сохраняет размеры, что позволяет формировать кривые и фасонные соединения. .

оригинальная короткая шерсть крупного рогатого скота больше не продается). Также было обнаружено, что потолок был сформирован в четыре слоя от 7-10 мм до верхнего слоя толщиной 3 мм. Плавающее покрытие было нанесено в два слоя в один и тот же день. Что было интересно в этом, так это часть перехода от одиночных слоев 17-го века, которые следовали за основанием из деревянных реек, к новой моде на более плоские штукатурки, которая достигла своего пика в более поздний георгианский период 18-го века. Эта штукатурка имела консистенцию штукатурки 17-го века по плотности. из волос и глины, похожей на текстуру, но наносившейся новым многослойным способом.

Поскольку оригинальная деревянная опалубка была того же качества и источника, что мы вряд ли могли бы соответствовать, мы использовали Accoya, химически обработанную древесину хвойных пород, которая имеет прочность и долговечность 1-го класса, но легко обрабатывается и сохраняет размеры, что позволяет формировать кривые и фасонные соединения. . Он не впитывает воду, что, учитывая близость озера, было дополнительным преимуществом.

В большинстве случаев новые ребра были размещены рядом с исходными бревнами, а новые крепления закреплены через штукатурку, но на некоторых диагональных участках вся древесина была заменена из-за степени износа и с учетом того, что для фиксации конструкции необходимо выполнить крепления с обеих сторон. . Они были перекодированы и обозначены на чертежах.

Новые ребра были закреплены винтами из нержавеющей стали, чтобы избежать чрезмерного напряжения на потолке, а в некоторых местах были сформированы кронштейны из нержавеющей стали. Ребра были установлены на месте с использованием деревянных форм и скручены, чтобы следовать линиям потолка, как это наблюдалось в исходных частях оставшегося потолка.

Затем был проведен анализ покраски потолков и фасадов, чтобы определить первоначальный тон и цвета, готовый потолок затем был окрашен воздухопроницаемой минеральной краской, чтобы соответствовать первоначальному цвету, так как мы должны были покрыть некоторые эмульсии C20th, такие как известковая белила.

Он не впитывает воду, что, учитывая близость озера, было дополнительным преимуществом.

В большинстве случаев новые ребра были размещены рядом с исходными бревнами, а новые крепления закреплены через штукатурку, но на некоторых диагональных участках вся древесина была заменена из-за степени износа и с учетом того, что для фиксации конструкции необходимо выполнить крепления с обеих сторон. . Они были перекодированы и обозначены на чертежах.

Новые ребра были закреплены винтами из нержавеющей стали, чтобы избежать чрезмерного напряжения на потолке, а в некоторых местах были сформированы кронштейны из нержавеющей стали. Ребра были установлены на месте с использованием деревянных форм и скручены, чтобы следовать линиям потолка, как это наблюдалось в исходных частях оставшегося потолка.

Затем был проведен анализ покраски потолков и фасадов, чтобы определить первоначальный тон и цвета, готовый потолок затем был окрашен воздухопроницаемой минеральной краской, чтобы соответствовать первоначальному цвету, так как мы должны были покрыть некоторые эмульсии C20th, такие как известковая белила. Для фасадов использовалась известковая краска кремового / желтовато-коричневого цвета, которая была бледнее, чем Shotover House, но такого же оттенка, чтобы выглядеть как одноцветная каменная отделка.

Работы завершены в июле 2015 года.

Для фасадов использовалась известковая краска кремового / желтовато-коричневого цвета, которая была бледнее, чем Shotover House, но такого же оттенка, чтобы выглядеть как одноцветная каменная отделка.

Работы завершены в июле 2015 года.

Clip Art Vector – концепция достопримечательности канадской архитектуры с готическим храмом для путешествий или религиозного дизайна. Фондовый EPS gg77944562

Связанные ключевые слова

- канадец

- архитектура

- ориентир

- плоский

- Канада

- известный

- строительство

- путешествовать

- концепция

- храм

- готика

- арочный

- окно

- высокая

- сторона

- башня

- фасад

- национальный

- символ

- город

- чирок

- фон

- туризм

- праздничный день

- отпуск

- дизайн