что это такое, как рассчитать величину залегания для одно-, двухэтажного дома по СНиП, какое минимальное и максимальное заглубление опор в землю

При строительных работах не обойтись без закладки фундаментов. Они принимают на себя вес всей конструкции и распределяют равномерно по поверхности земли.

Фундаментная основа создает защиту от проникания влаги в жилище, гарантирует теплоизоляцию, надежность и износостойкость постройке.

При разработке проекта следует подбирать наиболее подходящий фундамент, который зависит от глубины закладки. Что такое ГЗФ, от чего зависит и как рассчитать этот показатель для одно-, двухэтажного дома — читайте далее.

Содержание

- 1 Глубина заложения фундамента — что это такое?

- 2 Минимальная и максимальная ГЗФ под дом

- 2.1 Без заглубления в землю

- 2.2 Мелкозаглубленный

- 2.3 Вариант с глубоким залеганием

- 3 Определение по СНиП

- 4 Расчет величины залегания

- 5 Влияющие факторы

- 5.

1 Этажность

1 Этажность - 5.2 Материал постройки

- 5.

- 6 Заключение

Глубина заложения фундамента — что это такое?

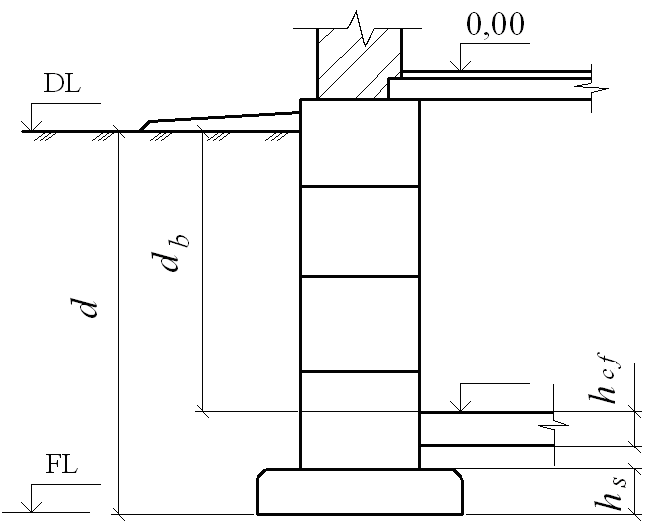

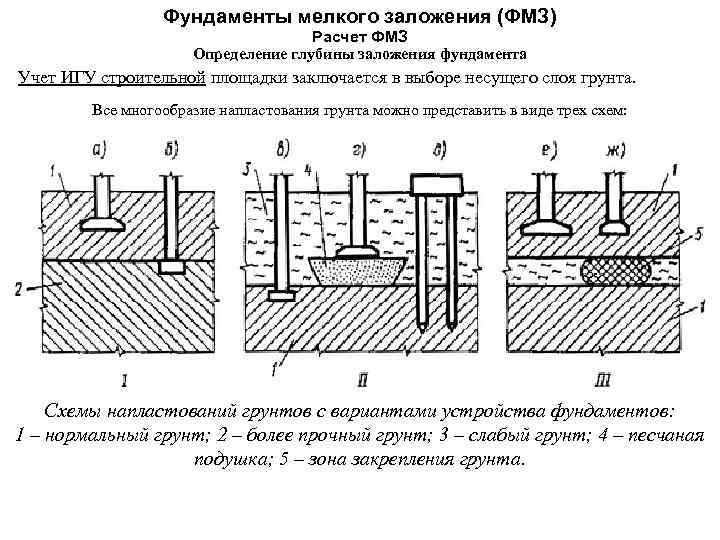

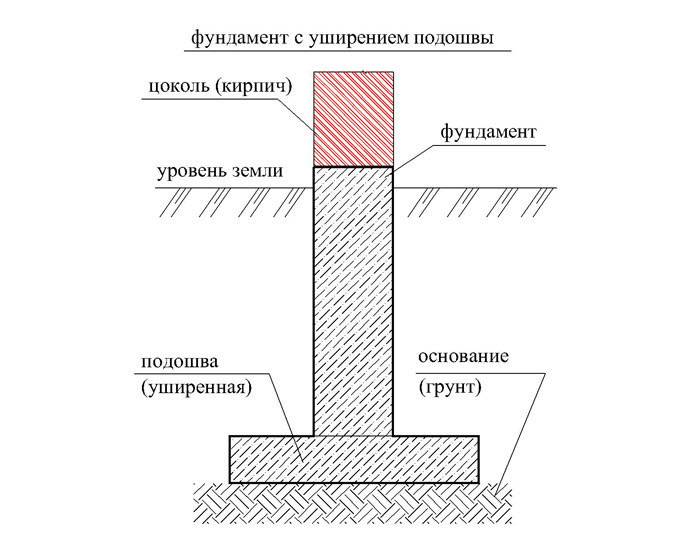

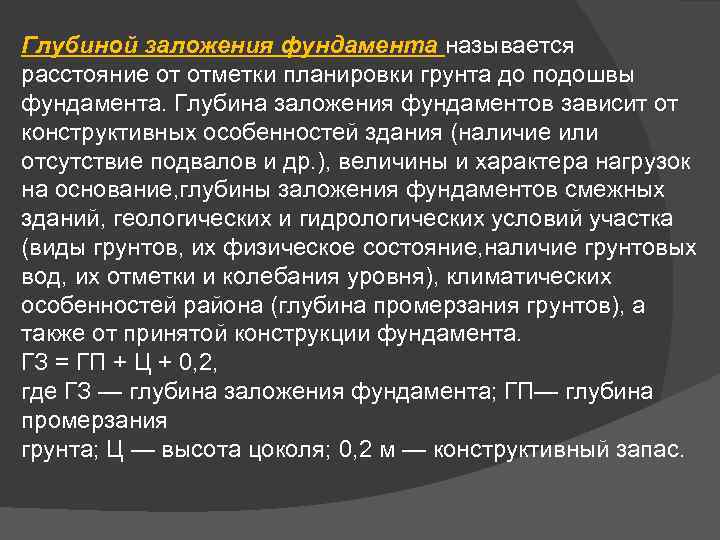

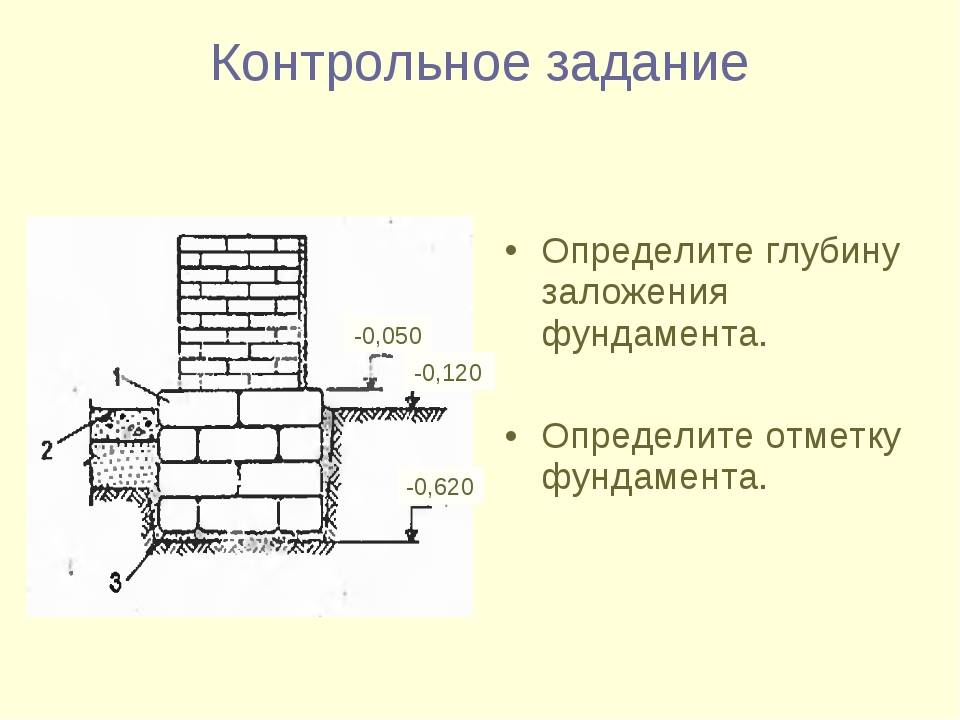

Одним из первейших показателей при разработке проекта любого дома является глубина заложения фундамента (ГЗФ). Это показатель, который определяет нижнюю опорную плоскость в отношении к 0-му уровню почвы на строительном участке. Данная величина зависит от многих составляющих моментов:

- материалов и типа фундамента;

- габаритов здания, его типа и веса;

- этажности;

- рельефа, геологических причин (состава грунта на разных глубинах) и промерзаний земель;

- климатических нюансов (среднее количество осадков и температурный диапазон).

На заметку. От правильных вычислений ГЗФ в дальнейшем будет зависеть не только срок эксплуатации конкретного дома, но и его устойчивость, полноценность стен, комфортный «климат».

При строительстве больших домов ГЗФ рассчитывают только профессионалы, но при возведении небольшого сооружения можно данное значение вычислить самостоятельно.

Минимальная и максимальная ГЗФ под дом

До начала подсчетов выясняют:

- тип, составы почв на месте строительных работ;

- характер грунта на разных глубинах;

- параметры глубины вымерзания;

- место нахождения возможных вод под землей.

Выбирают тип фундамента и ГЗФ, учитывая особенности дома, его веса, подземных коммуникаций и возможные цокольные этажи.

Важно! Заглубление основания в землю не может быть менее 0,5 м на любой почве, кроме скалистого грунта. Эта величина считается стандартной.

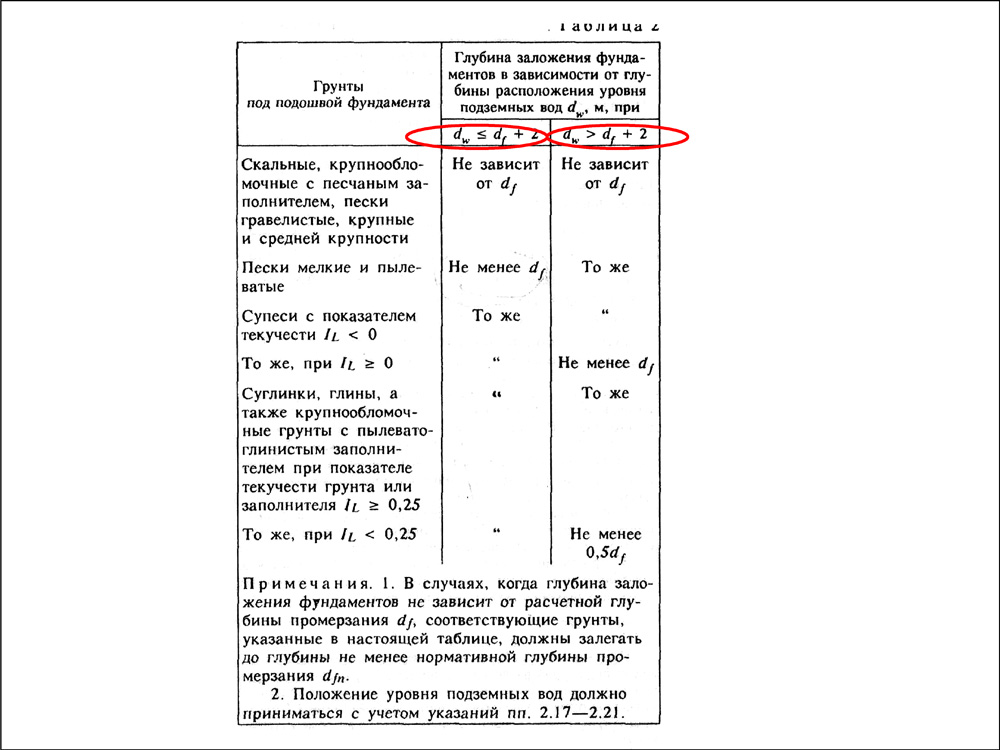

Правильная ГЗФ должна быть ниже глубины промерзания земли на 25-35 см и на 45-60 см выше, прохождения подземных вод. Обязательно определяют, какой грунт на участке строительных работ, чтобы установить, на какую глубину он может промерзать. В одном и том же климатическом районе разные грунты способны промерзать на разную глубину.

Например, в Московской области:

- суглинок и глина – до 1,35 м;

- мелкие пески – на 1,65 м;

- гравий, крупные пески – до 1,75-1,77 м;

- плотные почвы – на 2 м.

Все они дают различную степень пучения грунта, а это необходимо учитывать при установлении глубины фундамента.

Важно! Промерзание опасно так, как воды в грунте начинают обращаться в лед и расширяться. Возникающие «шевеления» могут разрушительно сказаться на основании и всей конструкции, серьезно деформируя их.

Глубина промерзания учитывается при закладке ленточного или столбчатого оснований. Плитный вариант укладывают выше точки промерзаний, а сваи – применяют с более глубоким погружением (их расчет ведут от несущей возможности).

Чтобы установить тип грунта, вызывают геодезистов, или уточняют у живущих рядом, собственников домов, или самостоятельно выкапывают ямы точечно (по намеченным размерам дома в углах и в середине) на глубину до 2 м, и делают «скрин» почв.

По способу заглубления выделяют три фундаментных типа:

Без заглубления в землю

Этот вариант практически исключает земельные работы (глубина залегания не более 20-30 см), прост в монтаже и наименее затратен. Незаглубленный фундамент (НФ) в виде плиты или ленты подойдет для легких маленьких и средних домов из дерева (бань, хозяйственных строений), бруса, ячеистых бетонов (без подвалов).

Незаглубленный фундамент (НФ) в виде плиты или ленты подойдет для легких маленьких и средних домов из дерева (бань, хозяйственных строений), бруса, ячеистых бетонов (без подвалов).

Незаглубленная плита:

Незаглубленная лента:

Без расчетов возводить НФ можно на крепком скальном или крупнообломочном грунте, другие варианты требуют технологию расчета.

Обратите внимание! НФ не подходит для кирпичных домов, так как кирпич чувствителен к деформациям, при небольших смещениях основания дает трещины. Этот тип не используют для многоэтажных зданий – несущая способность НФ ограничена.

Из видео узнаете, что такое проект на плитный фундамент мелкого заложения:

Мелкозаглубленный

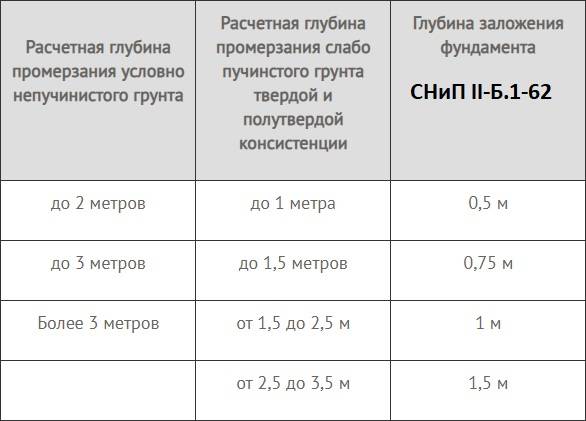

Этот вариант целесообразно использовать при стройке на малопучинистых, прочных грунтах, при высоком уровне подземных вод, но не более 1 м до поверхности. Он актуален при возведении домов без подвалов и цоколей. Мелкозаглубленный фундамент (МФ) не требует рытья глубокий ям, это существенно сокращает время работ. Наименьшее заглубление укладки ленточного МФ на непучинистых землях при глубине промерзания:

Он актуален при возведении домов без подвалов и цоколей. Мелкозаглубленный фундамент (МФ) не требует рытья глубокий ям, это существенно сокращает время работ. Наименьшее заглубление укладки ленточного МФ на непучинистых землях при глубине промерзания:

- менее 3-х метров – 0,5 м;

- больше 3-х метров – 1 м.

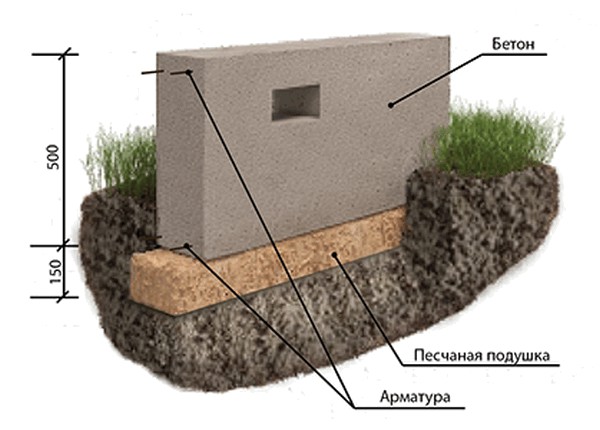

Чтобы максимально сократить возможные деформации от морозного пучения следует позаботиться о дренажной системе. Затем в траншеи необходимо предварительно заложить и утрамбовать «подушку» из песка (30-50 см), а на заключительном моменте сборки фундамента, положить гидроизоляцию и утепление.

МФ из плит в современном и популярном шведском способе (с утеплением) уже совмещает утепление полов и наличие некоторых коммуникаций. При возведении основания используют пенополистироловую опалубку, которая далее будет выполнять утепляющую роль.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент и как его сделать своими руками, узнайте из видео ниже:

youtube.com/embed/8cQ_4X9q4UQ?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=””>Вариант с глубоким залеганием

Фундамент глубокого заложения (ФГЗ) производит максимальное давление на грунт, на большой глубине он не промерзает и не подвержен пучению. Более углубленные слои почвы обладают повышенной плотностью и стойкостью, что дает возможность данному фундаменту легко держать очень тяжелые конструкции – из кирпича или железобетона.

ФГЗ дорогостоящий, требует много времени для возведения. Его применяют:

- на пучинистых землях;

- при стройке на сложных рельефах и смешанных грунтах;

- при устройстве в домах подвалов – ленточный фундамент одновременно становится и стенками цокольного этажа, или служебных отделений.

Данный ленточный вариант желательно возводить на почвах, где глубина промерзания достигает 2,5 м (не более), а граница грунтовых вод меньше.

Фундаментная основа из монолитной плиты с толщиной не менее 0,5 м заглубляется в землю обязательно ниже глубины вымерзания. Она незаменима при стройке громоздких зданий на грунтах слабой плотности или насыпных, при максимальном уровне подземных вод. Этот вариант с прекрасными несущими способностями.

При закладке ФГЗ более 2,5 м выбирают сваи – у них несущая способность максимальна, а стоимость и расход материалов выгодно сокращаются.

Видео о том, что такое ленточный фундамент заглубленного типа и как его заложить:

Определение по СНиП

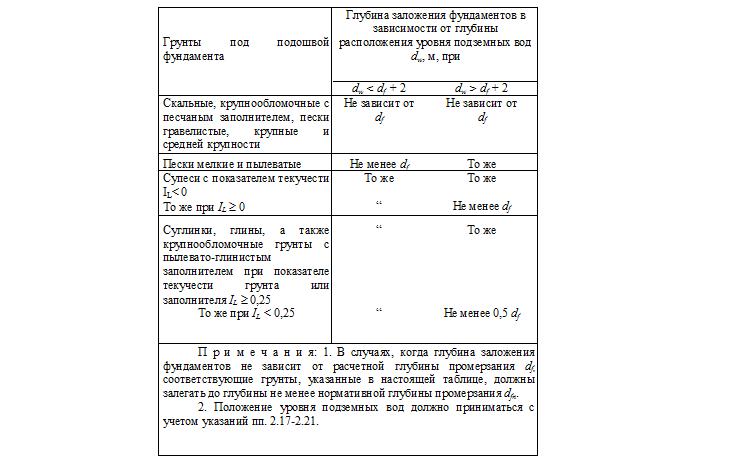

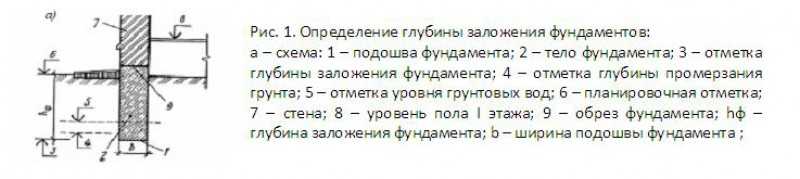

Согласно СНиП 2. 02.01-83, ГЗФ принимается с учетом:

02.01-83, ГЗФ принимается с учетом:

- рельефа и геологии почвы;

- глубины (зимнего) промерзания;

- предназначения и габаритов постройки.

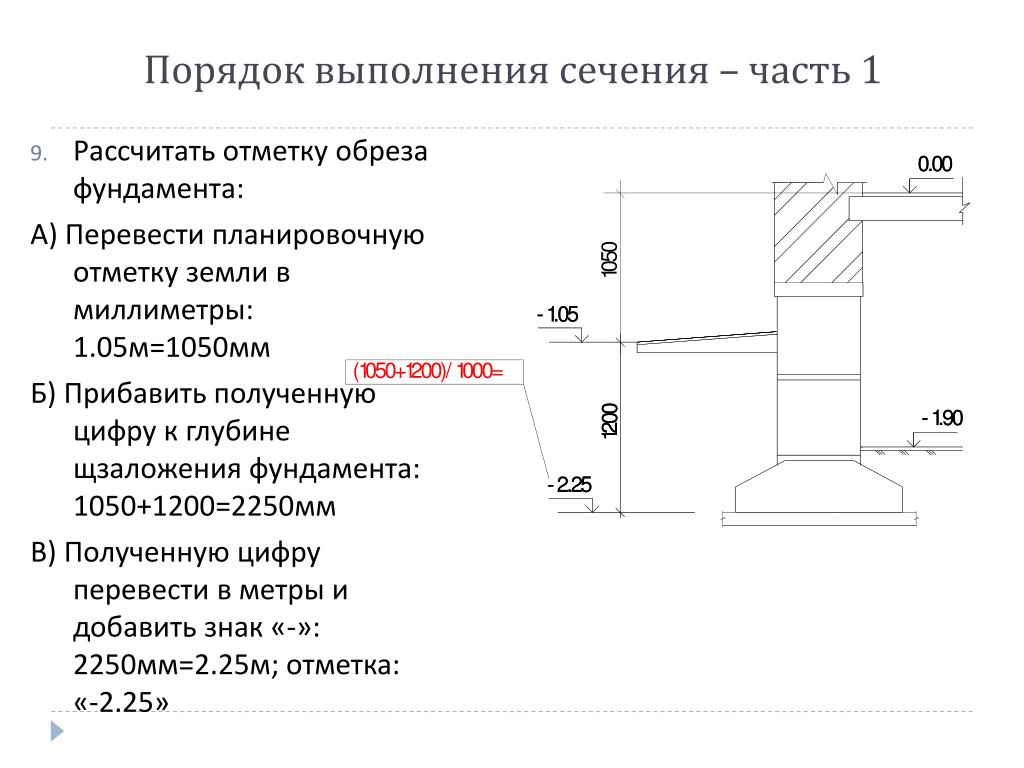

Значение глубины промерзания по нормативам для зон, где промерзание не более 2,5 м, высчитывают по формуле (п.2.26-2.27). Для расчетной глубины сезонного вымерзания так же есть формула (п.2.28). ГЗФ зданий с отоплением находят по таблице (п.2.29) – для наружных и внутренних фундаментов.

На заметку.

Если по каким-либо причинам нельзя провести геологическое оценивание участка, то строители применяют СНИП.

Расчет величины залегания

Зная, какая почва на строительной точке, руководствуются таблицей промерзания грунта в РФ, находят нужный населенный пункт и тип почвы – на пересечении будет соответствующий результат промерзания. Если в таблице нужного населенного пункта нет, то расчет делают сами.

Пример по Московской обл.:

Определяют по нормативу глубину промерзания (м):

- По таблице находят d0 в зависимости от типа почвы – чем она плотнее, тем больше показатель.

Например, мелкие пески – 0,28.

Например, мелкие пески – 0,28. - Второй показатель Мt – средняя отрицательная температура за зимний сезон. В Москве он равен 22,9.

dfn = 0,28 x √ 22,9 = 1,34 м

Затем, находят расчетную глубину промерзания:

df=khdfn, где первый показатель коэффициент берется из таб. 1 (п. 2.28 СНИП), он зависит от типа дома и его средней температуры за сутки внутри. Например, если среднесуточная температура будет не выше 5-6 0С, а пол уложен на грунт, то кофф. кh равен 0,8.

df = 0,8 х 1,34 = 1,072 м

Влияющие факторы

Глубина вымерзания грунта, от которого зависит ГЗФ, в свою очередь зависит от климатических особенностей региона и состава почв. Чем больше почва насыщена влагой и суровее морозы, тем ниже глубина вымерзания, а значит, углублять подошву основания фундамента нужно на большую глубину.

Этажность

В зависимости от типа здания (дом, баня, гараж или подсобное помещение, одно- или многоэтажная конструкция) для расчета ГЗФ используют специальные формулы, таблицы (№ 6) СНИП с учетом всех необходимых (выше перечисленных) показателей.

По статистике погонный метр малоэтажных домов дает нагрузку 4-10 тонн (1-но этажные) и до 15-20 тонн (2х этажные коттеджи). Возможное вспучивание дает «ощутимое» движение, которое вызывает деформации строений. Для расчетов деформации используют нормативные таблицы СНИП, неровный подъем фундаментной ленты допускается, но он должен быть меньше предельных показателей.

Материал постройки

Используемый материал при строительстве зданий это важный показатель. Не для кого, не секрет, что деревянный дом будет передавать нагрузки на фундамент значительно меньшие, по сравнению с кирпичными или железобетонными конструкциями.

Целесообразно для исследования состава грунта бурить скважины на участке по углам будущего дома и в центре:

- для сооружений из бруса, лесоматериала – на глубину до 3-5 м;

- для каменных и кирпичных домов – до 7-10 м.

Можно использовать типовой проект, при условии привязки к конкретному грунту, месту и климату. Но это всегда определенные риски.

На заметку. Строительные эксперты говорят о том, что не целесообразно возводить утяжеленное основание при строительстве дома из пеноблоков – этот материал легче кирпича, камня и железобетонных конструкций.

Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине (до 3 м), для строения из пеноблоков следует выбирать мелкозаглубленный фундамент, например, ленточный. Глубины траншеи для данного варианта будет достаточно в 0,5 м – работы сможет выполнить один человек.

Уместна для пеноблоков монолитная плита на всех почвах, кроме глины – его закладку проводят на глубине от 0,6 м. А столбчатый вариант выбирают на слабых грунтах или пучинистых почвах с большим промерзанием грунта от 1,5 м. Железобетонные столбы нужно ставить по углам и под несущими стенами. Глубина установки столбов не может быть менее 1 м.

Подробнее о заглублении фундамента под дом из пеноблока, читайте здесь.

Заключение

ГЗФ важный показатель при строительстве долговечного фундамента и постройки целиком. При грамотных расчетах фундаментное основание гарантирует максимальную устойчивость зданию, сведя к минимуму возможные деформации, это обеспечит долгий срок эксплуатации на десятилетия.

Глубина заложения фундамента: расчет глубины

Содержание

- 1 Что такое глубина заложения фундамента?

- 2 От чего зависит глубина заложения фундамента?

- 3 Расчет глубины заложения фундамента по УГВ

- 4 Глубина заложения ленточного фундамента

- 5 Как рассчитать глубину фундамента столбчатого типа?

- 6 Глубина фундамента для двухэтажного дома

Возведение фундамента нередко съедает львиную долю общего бюджета строительства. И очень важно не потратить эти средства зря. Грамотно спроектированный базис обеспечит выстроенному дому долгую жизнь. Параметр глубины, на которую закладывают основание, является одним из важнейших в процессе проектирования.

Что такое глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундамента – это промежуток, на который опускается в грунт подземная честь базиса. Она находится в зависимости от целого комплекса факторов – качества грунта, уровня, на котором залегают потоки грунтовых вод, окружающих климатических условий и конструктивных особенностей постройки. Грамотный расчет глубины фундамента обеспечивает оптимальный расход материалов, надежность и прочность основания, а также его долговечность.

От чего зависит глубина заложения фундамента?

Определение глубины заложения фундамента – важнейший пункт на этапе проектирования будущего строительства. Закладка фундамента ниже необходимого уровня чревата двумя негативными последствиями:

- На возведение базиса потребуется больше стройматериалов, а это может существенно увеличить смету.

- Кроме того, увеличится поверхность, которая будет постоянно подвергаться воздействию подземных вод и морозному вспучиванию, что приведет к более быстрому изнашиванию основания.

Глубина заложения фундамента зависит от множества параметров. Но первое, на что следует обратить внимание, — это уровень, на котором промерзает почва. Склонность грунтов к морозному пучению приводит к образованию микротрещин внутри бетонных конструкций, деформации основания и просадке дома. Чтобы избежать подобных последствий, специалисты рекомендуют проектировать глубину залегания фундамента на 20см ниже уровня промерзания.

Данные о глубинах промерзания почв в различных регионах нашей страны можно найти в таблице. Причем следует отметить, что на этот параметр влияет не только температурные значения в зимний период, но и характер почвы.

Для расчета глубины заложения фундамента, безусловно, потребуется определить также тип грунта на стройплощадке. Для получения достоверных сведений следует обратиться к специалистам, которые произведут геологическое исследование и предоставят вам развернутые данные.

Помимо качества почвы, большое значение при расчетах также имеет нагрузка, оказываемая на фундаментную основу. Базис должен быть способен выдержать возведенное на нем здание и прослужить долгие годы.

Базис должен быть способен выдержать возведенное на нем здание и прослужить долгие годы.

Расчет глубины заложения фундамента по УГВ

Дать однозначный ответ на вопрос, какая, к примеру, требуется глубина фундамента для одноэтажного дома, невозможно. Расчет параметра осуществляют исходя из каждой конкретной ситуации.

Важным показателем при расчетах является отметка залегания подземных вод. Выяснить этот уровень можно самостоятельно, измерив расстояние от поверхности земли до уровня воды в колодце, расположенном вблизи стройки. Колодец должен быть максимально полным, брать из него воду перед измерением нельзя. Рекомендуется проводить данное исследование весной, когда вода находится наиболее высоко. При отсутствии колодца на территории можно также пробурить тестовую скважину.

Если говорить о том, какой глубины должен быть фундамент, отталкиваясь от таких измерений, то специалисты рекомендуют размещать базис выше разрушающих потоков подземных вод.

Нередки ситуации, когда противостоять силам пучения становится слишком затратно и бессмысленно. Тогда прибегают к обустройству мелкозаглубленного основания. Такой выбор оправдан в условиях песчаного грунта и уровня залегания подземных вод ближе 2м от поверхности.

В вопросе, на какую глубину копать фундамент, в этом случае рационально задуматься о мелкозаглубленной ленте или плите. Они «плавают» вместе со вспучивающимися грунтами, не подвергаясь разрушительному воздействию вод под землей.

Плитные фундаменты для одно- и двухэтажных зданий в таких условиях имеют толщину 0,3-0,35м.

Для большинства легких зданий из дерева и каркасных построек вполне достаточно ленты глубиной 0,6м. Однако если речь идет о тяжелой постройке из кирпичей, то такой опоры будет явно недостаточно. Потребуется либо углубить базис, либо сделать ленточное основание более широким, что не всегда рационально.

Если планируется возводить фундамент из пенобетонных или газобетонных блоков, то глубина фундамента даже для одноэтажного дома должна быть больше указанного выше параметра. Подвижный мелкозаглубленный базис может спровоцировать деформации, с которыми не справится данный материал.

Подвижный мелкозаглубленный базис может спровоцировать деформации, с которыми не справится данный материал.

Глубина заложения ленточного фундамента

Ленточный фундамент – один из самых популярных базисов в сфере частного строительства. Такие основания возводят на слабопучинистых грунтах однородного характера. Для переувлажненных почв такой тип фундамента не рекомендуется.

Ленточный фундамент по глубине заложения делится на мелкозаглубленный, средний и глубокого заложения.

- Предельная отметка глубины ленточного фундамента составляет 1,8м. Такие параметры используют в северных районах с суровым климатом.

- Минимальная глубина заложения фундамента – 0,5-0,6м – подходит для малопучинистого грунта.

- Далее в зависимости от разновидности грунта ленту заглубляют на 0,75-1,5м. Такими параметрами характеризуются средние и глубокозаглубленные фундаменты.

Если грунтовая вода в районе строительства располагаются глубже, чем промерзает почва, то это безусловный плюс. Допустим, в вашей местности почва промерзает на 150см, в данной ситуации минимальная глубина фундамента будет равна 75см.

Допустим, в вашей местности почва промерзает на 150см, в данной ситуации минимальная глубина фундамента будет равна 75см.

Как рассчитать глубину фундамента столбчатого типа?

Столбчатые основания, как правило, используются в условиях почв с хорошими несущими свойствами. Возводимые на них постройки не должны быть массивными.

Определить глубину заложения фундамента на столбах можно, исходя из следующих правил:

В случае, когда грунт стабилен, кирпичное здание в один этаж можно возводить на столбах, заглубленных на 0,8м.

Если брать в расчет показатель промерзания грунта, то углублять опоры необходимо на 20-30см глубже данной отметки.

Основания свайного типа заглубляют как минимум на 130см.

Глубина фундамента для двухэтажного дома

Если говорить о том, как рассчитать глубину заложения фундамента в данной ситуации, то следует отметить, что на расчеты будут оказывать непосредственное влияние все указанные выше факторы. Такие здания относятся к малоэтажному строительству. В связи с этим при благоприятном климате и устойчивом типе грунта для них может подойти и базис мелкого заглубления.

Такие здания относятся к малоэтажному строительству. В связи с этим при благоприятном климате и устойчивом типе грунта для них может подойти и базис мелкого заглубления.

Для ленточных оснований, расположенных на пучинистых грунтах, основание заглубляют обычно из расчета 0,8м на этаж.

Грубо глубина фундамента для двухэтажного дома рассчитывается следующим образом: N*0,8, где N – этажность постройки. Таким образом, фундамент следует заглубить на 160см.

Подземная прокладка кабеля Все, что вам нужно знать

Охрана природы, природные объекты, эстетика и пространство делают прокладку кабелей под землей неизбежной и необходимой. Подземная прокладка кабеля имеет дополнительные преимущества в виде снижения передачи потери и снижение риска потери обслуживания в случае экстремальных погодных условий.

Что такое подземная прокладка кабеля? В районах с ограниченным пространством для прокладки кабелей, особенно в городских районах, эффективным методом является подземная прокладка кабелей. Телекоммуникации или электроэнергия могут передаваться по подземным кабелям. Данные передаются из одной точки в другую по кабелю, проложенному по земле, а не по висящим на опорах и башнях в подземной кабельной системе.

Телекоммуникации или электроэнергия могут передаваться по подземным кабелям. Данные передаются из одной точки в другую по кабелю, проложенному по земле, а не по висящим на опорах и башнях в подземной кабельной системе.

По сравнению с воздушными кабелями, под землей кабели не видны невооруженным глазом и, следовательно, сохраняют эстетическая красота. Для этого необходимо вырыть соответствующие траншеи и процесс должен выполняться систематически, чтобы гарантировать успех и минимальные требования к обслуживанию.

Преимущества подземной прокладки кабеля

Изменение климата сделало экстремальные погодные условия более частыми. Чтобы иметь бесперебойное электроснабжение и телекоммуникации, важно, чтобы наша инфраструктура была спланирована и оборудована таким образом, чтобы выдерживать суровые погодные условия. Следующие преимущества делают подземные кабельные системы предпочтительным выбором:

- Увеличенный срок службы – Подземные кабели имеют гораздо больший срок службы, чем воздушные кабели.

- Сокращение затрат на техническое обслуживание – Меньше подверженности стихийным бедствиям, таким как падающие ветки, сильный ветер и дождь, снижают потребность в техническом обслуживании.

- Предотвращение несчастных случаев – Воздушные кабели могут обрушиться на здания и автомобили и подвергнуть находящихся рядом с ними опасности поражения электрическим током. В этом плане подземная прокладка кабеля более безопасна.

- Непрерывная работа – Защищенные от внешних факторов подземные кабели обеспечивают бесперебойное питание или обслуживание.

- Отсутствие препятствий – Подземные кабельные системы полностью скрыты от глаз и не создают препятствий для собственности.

- Минимальные требования к пространству – Воздушные кабели требуют много места для установки опор, тогда как для подземных кабелей требуется очень ограниченная полоса земли.

Эффективность и эффективность подземной кабельной системы зависят от правильной прокладки кабеля, качества кабельных соединений и ответвлений. Существует три способа прокладки кабеля под землей. Процедура, применяемая в каждом методе, следующая:

Существует три способа прокладки кабеля под землей. Процедура, применяемая в каждом методе, следующая:

Этот метод требует рытья траншеи глубиной 1,5 м и шириной 0,45 м, которая затем засыпается слоем песка. Кабели укладываются в траншеи и засыпаются слоем песка толщиной 10 см. Для защиты от механических повреждений траншею закрывают кирпичом и другими материалами.

Если требуется прокладка более одного кабеля в траншее расстояние между осями по горизонтали или вертикали равно 30 см. предусмотрены для предотвращения взаимного нагрева.

Преимущества:

- Самый простой и дешевый способ прокладки кабеля под землей

- Вырабатываемое тепло рассеивается в земле.

- Высокая стоимость обслуживания

- Сложно указать точное местонахождение неисправности

- Изменения в кабельной сети затруднены.

Воздуховоды или трубопроводы из чугуна, бетона или глазурованного камня с люками располагаются в подходящих местах вдоль трассы кабеля. Люки используются для протягивания кабеля на место.

Люки используются для протягивания кабеля на место.

Преимущества:

- Люки сделать дополнения, ремонт простота обслуживания

- Низкая стоимость обслуживания

- Механическая защита снижает возникновение неисправностей.

- Высокая стоимость установки

- Низкое рассеивание тепла благодаря сгруппированному кабели.

Подземные кабели прокладываются в открытых трубах или желобах вдоль кабельной трассы. Корыта обычно изготавливаются из асфальта, керамогранита или чугуна. Асфальтовая смесь используется для заполнения желобов после укладки кабеля.

Преимущества:

- Сильная механическая защита

- Требования к квалификации и рабочей силе привести к высоким затратам

Различные проблемы в процессе прокладки подземные кабели:

- Высокая стоимость установки: Первоначальная стоимость установки подземной кабельной системы высока, поскольку к общей стоимости добавляются затраты на восстановление дорог и окружающей инфраструктуры.

- Разрешения и одобрения: Прежде чем приступить к копанию, необходимо получить ряд разрешений от соответствующих органов.

- Громоздкие модификации: Невозможность найти линии и отдельные участки делает утомительным добавление или изменение линии.

- Препятствия на трассе кабеля: Трасса кабеля должна быть спроектирована с учетом любых препятствий, которые могут быть на трассе.

- Требования к изоляции: Слои изоляции необходимы для подземных кабелей, чтобы выдерживать потоки высокого напряжения.

Минимальная глубина прокладки кабеля ниже

земля варьируется в зависимости от допустимого напряжения кабеля. Глубина должна

быть не менее 0,9 м для кабелей от 3,3 кВ до 11 кВ, 1,05 м для кабелей от 22 кВ до 33 кВ.

минимальная глубина кабеля низкого напряжения должна быть 0,75 м.

Надежность кабельной сети зависит по способу укладки и креплению фитингов, таких как концевые кабельные муфты, муфты, ответвительные соединители и т. д. Метод прокладки определяет подход, который будет сопровождаются рытьем траншей, монтажом воздуховодов и расположением кабели. В основном существует три метода прокладки кабелей под землей. бывают прямой прокладки, вкатной и сплошной системы.

На какой глубине кабель должен быть проложен под землей?Требования к глубине зависят от топография местности. Для пересечений дорог и дренажных канав, которые еще не быть законченным, стандартная глубина варьируется от 30 до 42 дюймов. Если земля остается замороженным в течение длительного периода времени, то глубина должна быть не менее 30 дюймов. Переходы через проезжую часть требуют более глубокой копки со стандартной глубиной 42 дюймы.

Какой должна быть нормальная глубина прокладки кабелей? Нормальная глубина прокладки кабелей составляет

зависит от климатических условий и местности. Он варьируется от 30 до 42 дюймов.

дюймов в зависимости от условий.

Он варьируется от 30 до 42 дюймов.

дюймов в зависимости от условий.

Прямая прокладка подземных кабельных систем имеет следующие преимущества:

- Быстрое строительство кабельной сети

- Низкие инвестиции

- Быстрое рассеивание тепла

- Чистый и безопасный метод с защитой кабеля от внешних помех.

Прокладка подземных кабелей | electriceasy.com

Подземные кабели, конечно же, предназначены для установки или прокладки под землей. Надежность подземной кабельной сети в значительной степени зависит от правильной прокладки кабелей, качества кабельных соединений и ответвлений и т. д. Существует три основных методы прокладки подземных кабелей , а именно: (i) прямая прокладка, (ii) втяжная система и (iii) сплошная система. Эти три метода объясняются ниже с их преимуществами и недостатками.

Прямая прокладка подземных кабелей

Этот метод является самым популярным, так как он прост и дешев. Кабели, прокладываемые этим методом, должны быть покрыты битумированной бумагой и мешковиной, чтобы обеспечить защиту от коррозии и электролиза. Процедура прямой прокладки выглядит следующим образом.

Процедура укладки

- Выкапывается траншея глубиной около 1,5 м и шириной 45 см.

- Затем траншея засыпается слоем мелкого песка толщиной 10 см.

- Кабель проложен по песчаной подушке. Песчаная подушка защищает кабель от влаги из земли.

- Затем проложенный кабель снова засыпают слоем песка толщиной около 10 см.

- При прокладке нескольких кабелей в одной траншее расстояние между ними по горизонтали или по вертикали составляет около 30 см, чтобы уменьшить эффект взаимного нагрева. Расстояние между кабелями также гарантирует, что неисправность одного кабеля не повредит соседний кабель.

- Затем траншея засыпается кирпичом и землей для защиты кабеля от механических повреждений.

Преимущества

- Проще и дешевле двух других методов

- Тепло, выделяемое кабелями, легко рассеивается в земле.

Недостатки

- Для прокладки новых кабелей для удовлетворения повышенных требований к нагрузке необходимо выполнить совершенно новые земляные работы, стоимость которых равна стоимости новой прокладки.

- Изменения в кабельной сети непросты.

- Стоимость обслуживания выше.

- Определение места неисправности затруднено.

- Этот метод нельзя использовать в перегруженных районах, таких как мегаполисы, где земляные работы слишком дороги.

[Также читайте: Типы подземных кабелей]

Система выдвижения

В этом методе чугунные или бетонные трубы или каналы прокладываются под землей с люками в подходящих местах вдоль трассы кабеля. Затем кабели протягиваются в трубы из люков. Обычно вместе с тремя кабельными каналами предусмотрена дополнительная труба/канал для прокладки соединений релейной защиты и контрольных проводов. Расстояние между люками должно быть таким, чтобы было легче протягивать кабели. На поворотах или при изменении направления трассы радиус поворотов должен быть больше. Кабели, которые должны быть проложены таким образом, не должны быть армированы, но должны быть снабжены мешковиной и джутом, чтобы защитить их при протягивании.

Затем кабели протягиваются в трубы из люков. Обычно вместе с тремя кабельными каналами предусмотрена дополнительная труба/канал для прокладки соединений релейной защиты и контрольных проводов. Расстояние между люками должно быть таким, чтобы было легче протягивать кабели. На поворотах или при изменении направления трассы радиус поворотов должен быть больше. Кабели, которые должны быть проложены таким образом, не должны быть армированы, но должны быть снабжены мешковиной и джутом, чтобы защитить их при протягивании.

Преимущества

- Ремонт, добавление или изменение кабельной сети можно легко производить из колодцев без повторных земляных работ.

- В этом методе, поскольку кабели не должны быть армированы, процедура соединения кабелей упрощается.

- Стоимость обслуживания значительно ниже.

- Меньшая вероятность возникновения неисправности благодаря надежной механической защите, обеспечиваемой системой.

Недостатки

- Первоначальная стоимость очень высока.

1 Этажность

1 Этажность

Например, мелкие пески – 0,28.

Например, мелкие пески – 0,28.