Храм Афайи в Эгине. 480 г. до н.э. Греция. Фото: cicerone2007 Это продуманное во всех деталях произведение является плодом столетней работы.

Боковые ряды колонн содержат не точно удвоенное число колонн фасада: простое отношение было бы в данном случае слишком малозначительным. Колонны обходят вокруг храма непрерывным рядом, гармонично замыкают его, но не умаляют значения обоих фасадов – сторон храма, где находятся фронтоны. Общий вид храма Афайи в Эгине (без детализации скульптуры на тимпане). Фасады совершенно отчетливо выявляют особенности дорического стиля храма – мощного, гармоничного, ритмичного. Непосредственно с постамента вырастают шесть колонн; вертикальные желобки, каннелюры, покрывают их стержни. Здесь наоборот вертикальные каннелюры придают колонне стремление вверх, к капители, по направлению к той тяжести, которая лежит на ней. Три маленькие бороздки охватывают колонну, снова собирают вместе все ее силы; к ней прилегает капитель, слегка изогнутая, словно поддавшаяся немного под тяжестью, которую она несет.

При взляде на храм Афаийи возникает впечатление, что соотношение частей уравновешено: колонна немного поддалась под тяжестью в этом месте и затем уже стала прочно. И это украшение нельзя было поставить без всякой промежуточной связи, непосредственно на тяжелый камень. Между ними вставлен прежде всего более легкий фриз, капельки которого, пересекая линии шва, свисают на архитрав, а энергичное украшение направлением своих линий указывает на поле фронтона. Рис. Вся постройка получает свое завершение в фронтоне, который греки называли выразительным словом αετός – орёл, и который охватывает всё здание. Охватывая собою весь фасад, от них вверх идут линии, которые сходятся в среднем акротерии, придающем внешнему виду постройки чрезвычайное благородство и изящество. Фронтон восточного фасад храма Афайи в Эгине. Реконструкция Адольфа Фуртвенглера (Иллюстрации из издания “Эгина: святилище Афайи” (Мюнхен, 1906) Скульптурное украшение фронтона подкрепляет собой энергию этого завершения, благодаря чему фронтон, самая декоративная часть постройки, становится полноправной архитектурной деталью. Фигура Афайи приходится в промежутке между колоннами; приподнятая акротерием она неограниченно доминирует над всем. С другой стороны, группы фронтона захватыват своими линиями колонны и метопы и устанавливают переход к среднему акротерию, заключительному камню, венчающему всё здание. Акротерий восточного фасада. Реконструкция Э. Р. Фихтера ________________________________________________________________________________________________ 1) Адольф Фуртвенглер (30 июня 1853 – 10 октября 1907) – известный немецкий археолог, педагог, историк искусства и директор музея. 2) http://www.hinzundfranz.de/dt/dtbei.htm 3) http://de.wikipedia.org/wiki/Aphaiatempel 4) http://www.thomasgransow.de/Athen/Aegina/Aphaiatempel.html 5) Prof. Dr. Hansgeorg Bankel http://www.ar.hm.edu/die_fakultaet/ansprechpartner/professoren/bankel/bankel.de.html 6) http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/furtwaengler1906/0001?sid=08d7e8d8a759af51acce65b99a85825e 7) Эрнст Роберт Фихтер (E. R. Fiechter * 28. Oktober 1875 in Basel; † 19. April 1948 in St. Gallen) – швейцарский археолог и исследователь классической архитектуры. Предыдущие главы.

| |||||||||||||

2 вилла Фоскари | gleb-smirnov

Портик задуман совершенно головокружительно. Центральная интерколумния, приходящаяся между тремя колоннами справа и тремя слева, — чуть просторней остальных, вдобавок в неё визуально вписана дверь. Поэтому портик как бы распадается на две части, в каждой по три колонны. Если подойти ближе и посмотреть немного сбоку, то окажется, что их с каждой стороны не три, а шесть: каждая из угловых колонн работает на два фронта, главенствуя. Это становится особенно ясно, когда замечаешь, как «двулико» ведёт себя ионическая капитель на угловой колонне. Капитель эта уже не принадлежит фронтальной линии портика: её крайняя волютка вдруг повернулась и встала по диагонали — так, что никакой из сторон не обидно. Угловые колонны в равной мере принадлежат обеим сторонам.

Центральная интерколумния, приходящаяся между тремя колоннами справа и тремя слева, — чуть просторней остальных, вдобавок в неё визуально вписана дверь. Поэтому портик как бы распадается на две части, в каждой по три колонны. Если подойти ближе и посмотреть немного сбоку, то окажется, что их с каждой стороны не три, а шесть: каждая из угловых колонн работает на два фронта, главенствуя. Это становится особенно ясно, когда замечаешь, как «двулико» ведёт себя ионическая капитель на угловой колонне. Капитель эта уже не принадлежит фронтальной линии портика: её крайняя волютка вдруг повернулась и встала по диагонали — так, что никакой из сторон не обидно. Угловые колонны в равной мере принадлежат обеим сторонам.

Такую же угловую капитель мы могли видеть на виллах Кьерикати и Барбаро, но там это была просто приятная «учёная цитата» из античности, не более; здесь же она затевает весьма любопытную интригу. Оба блока начинают втихомолку вести себя самостоятельно, поскольку у каждого из них свой барицентр (та самая угловая колонна со странной капителью). Фактически эти колонные блоки очерчивают своими равносторонними фронтами (по три колонны с каждого угла) — некие умозрительные квадраты, которые, согласно ордерному инстинкту, “внутренне” замыкаются в некую закрытую цельность (они видны ещё лучше на плане). А между двумя воображаемыми квадратами вырисовывается некий воздушный вестибюль, ведущий к двери (и совпадающий с ней по ширине).

Фактически эти колонные блоки очерчивают своими равносторонними фронтами (по три колонны с каждого угла) — некие умозрительные квадраты, которые, согласно ордерному инстинкту, “внутренне” замыкаются в некую закрытую цельность (они видны ещё лучше на плане). А между двумя воображаемыми квадратами вырисовывается некий воздушный вестибюль, ведущий к двери (и совпадающий с ней по ширине).

Как только каждый из этих углов, с подсказки провокативной волютки-януса домысливается до квадрата, фасад начинает двоиться. Ибо в реальности фасад состоит из восьми свободностоящих колонн. Но в каждом из домысленных квадратов — тоже по восемь. От реального фасада отслаивается умозрительная фигура по созданию вместо восьми стоящих в ряд реальных колонн — двух групп по восемь полуреальных. Чисто хореографически, это можно себе представить в виде цепочки взявшихся за руки танцоров, которые, как только заиграла музыка, разделяются на два хоровода, кружащихся сепаратно – но (о, чудо!) без изменения числа танцующих элементов в каждом из хороводов (принцип двоения). Любопытно, что именно таковы были фигуры танцев Чинквеченто: они складываются в квадраты по заданным траекториям и, растягиваясь по линии, снова по квадратам (как в танго) и иным геометрическим фигурам (эти траектории можно видеть в трактатах того времени об искусстве танца).

Любопытно, что именно таковы были фигуры танцев Чинквеченто: они складываются в квадраты по заданным траекториям и, растягиваясь по линии, снова по квадратам (как в танго) и иным геометрическим фигурам (эти траектории можно видеть в трактатах того времени об искусстве танца).

В не меньшей степени это напоминает то, что делают венецианские полифонисты Царлино, Вилларт, Габриэли в музыке, современной палладианской вилле, раскладывая голоса: так, у Меруло это называлось «вариационность развития». Иначе говоря, звучание с моно переключается на стерео. У Палладио всё тоже заиграло не плоскостно, а объёмно, — так из моноптера получился «стереоптер».

Нам, привыкшим к хрестоматийной “каноничности” Палладио, сложно поверить, что этот фасад для него — чистейший эксперимент. Тот, кто ищет, всегда имеет право на ошибку. Есть промахи и здесь. Этот неуёмный аттик с фронтончиком над портиком — мотив, взятый из венецианской городской архитектуры, — критиковался уже при жизни Палладио.

И справедливо. Он смотрится чужеродно, дробно и негармонично; приютился сверху как некий скворечник, и его хочется не замечать. Но это не всё. Немецкий студиозус Ф. Бургер, в своей тонкой книге о виллах Палладио, никак не может примириться с тем, что Палладио располагает треугольник фронтона на одном уровне с последним полуэтажом мезонина. Сам Палладио в последующих постройках откажется от подобного решения, дискредитирующего идею фронтона как центрального акцента. Фронтон действительно “смазывается” на фоне мезонина, растворяясь в нём, тогда как он призван короновать постройку своим навершием, становясь её доминантой. Во всех других виллах Палладио избегает подобного решения. Единственно, где фронтон объединён с мезонинным этажом, — на вилле Ротонда, но там оно оправданно: в Ротонде за доминанту отвечает купол. Здесь же справляться с ролью доминанты приходится какому-то скворечнику — каморке аттика, и с этой задачей каморка едва ли справляется. Вот почему всё внимание перетягивают на себя знаменитые каминные трубы. Бургер, мастер замечать палладианские огрехи, считает также, что портик гипертрофирован относительно боковых стен, которые ýже, чем надо для правильной пропорциональности, и укоряет лестницы в том, что они, неоправданно тесные и крутые, слишком жмутся к кубу здания. Но это уже, скорее, придирки.

Бургер, мастер замечать палладианские огрехи, считает также, что портик гипертрофирован относительно боковых стен, которые ýже, чем надо для правильной пропорциональности, и укоряет лестницы в том, что они, неоправданно тесные и крутые, слишком жмутся к кубу здания. Но это уже, скорее, придирки.

Силясь оправдать Палладио, мы считаем, что фронтон здесь намеренно двоится точно так же, как двоятся под ним колонны. Пожалуй, фронтон, всё ж, двоится и впрямь грубовато.

Взойдём. Интерьеры виллы Фоскари впечатляют с первого мгновения: свет щедро заливает смелое и целостное по своей структуре пространство. Выстроенное по вертикали, оно своей грандиозностью (два полноценных этажа в высоту) вызывает в воображении величественную сводчатую архитектуру императорского Рима. На приватное пространство оно похоже мало, хоть дом номинально и является дачей. Кажется, что здесь почти нет мебели, а та, что есть — жёсткая и уж точно не располагающая к тому, чтобы устроиться поудобней, положить ноги на стол и сладко потянуться. Нет никаких укромных уголков, альковно-уютных закуточков, потаённых диванов, и нигде не спрячешься, свернувшись калачиком, — всё на виду.

Нет никаких укромных уголков, альковно-уютных закуточков, потаённых диванов, и нигде не спрячешься, свернувшись калачиком, — всё на виду.

Архитектура с её риторикой пространства всегда состоит в создании некоей идеологической атмосферы (“идеосферы”) — её образуют не пол, потолок и стены, а “структура воздуха”; т.е. количество и качество пространства, заключённого в тот или иной объём, что создаёт определённую философию поведения в данной среде. Одним воздухом дышишь на вилле Палладио, совсем другим — в особняке Рябушинского, где иногда кажется, что кто-то забыл чулок, нижнюю сорочку или другую интимную вещицу на самом виду.

Архитектура Палладио совершенно сознательно очерчивает некий стиль жизни, смысл и уклад которого нередко ускользает от современного человека. Обозревая этот зал без малейшего закутка, понимаешь, что вилла Фоскари постулирует принципиальный отказ от слишком личного, потаённого существования, провозглашая императив «прозрачности». Аристократический стиль жизни не приемлет концепцию задушевного уюта, и это напрямую связано с тем, что дворянин по рождению пожизненно причастен к авансцене истории и, как экспонент социально активной прослойки «государственных людей», призван находиться на высоких её подмостках. Режим жизни на виду («видные люди») — вырабатывает привычку жить «по струнке», быть начеку и в сознании ответственности за своё лицо. Отсюда настороженность к удобствам и уюту. Особенно избегать следовало изнеженности, которой чреваты чрезмерные удобства — они потакают человеческим слабостям и могут привести к «потере лица». Мишель де Монтень в главке «О стеснительности высокого положения», говоря об изнеженности, называет её пороком, спрашивая себя, имеются ли пороки худшие, чем этот. Плутарх с восхищением пишет о Нуме Помпилии, — «он изгнал из своего дома роскошь и расточительность» — и о Катоне, образце принципиального аристократизма: «он любил неудобства». Тут уместно припомнить, что одного своего сына Палладио назовёт в честь лютого аристократа Суллы, другого — спартанским именем Леонид.

Режим жизни на виду («видные люди») — вырабатывает привычку жить «по струнке», быть начеку и в сознании ответственности за своё лицо. Отсюда настороженность к удобствам и уюту. Особенно избегать следовало изнеженности, которой чреваты чрезмерные удобства — они потакают человеческим слабостям и могут привести к «потере лица». Мишель де Монтень в главке «О стеснительности высокого положения», говоря об изнеженности, называет её пороком, спрашивая себя, имеются ли пороки худшие, чем этот. Плутарх с восхищением пишет о Нуме Помпилии, — «он изгнал из своего дома роскошь и расточительность» — и о Катоне, образце принципиального аристократизма: «он любил неудобства». Тут уместно припомнить, что одного своего сына Палладио назовёт в честь лютого аристократа Суллы, другого — спартанским именем Леонид.

Идея самоконтроля (dominare sé istessi) проходит через один из первых трактатов о поведении дворянина — Придворный, написанный в 1528 году графом Балтассаром Кастильоне. Человеку благородному запрещено «расслабляться», и в первом европейском учебнике хороших манер Galateo, изданном монсеньором Делла Каза в Венеции в 1558 году, даётся подробнейший свод дефектов общежития, от которых бдительный аристократ должен себя упорным упражнением ограждать. Он обязан придерживаться благовоспитанности («buona creanza»), главное кредо которой — избегать изнеженности («lo essere lussurioso»), и не потакать слабостям человеческой природы, из которых самой недозволенной слабостью следует считать невнимательность, «innavvertenza» — неумение следить за собой.

Он обязан придерживаться благовоспитанности («buona creanza»), главное кредо которой — избегать изнеженности («lo essere lussurioso»), и не потакать слабостям человеческой природы, из которых самой недозволенной слабостью следует считать невнимательность, «innavvertenza» — неумение следить за собой.

Портреты Монтеня, монсиньора Делла Казы (кисти Якопо Понтормо, 1544) и Кастильоне кисти Рафаэля, 1515.

фронтиспис второго издания “Галатея” монсиньора Джованни Делла Каза, 1559.

Моральному перфекционизму способствуют открытые пространства: быть на виду рождает привычку к более бдительному присмотру. Аристократическое воспитание сурово и в основе своей спартанское. Главное предписание — вытравлять из себя непосредственность, естественность; в сознании человека культуры она — свойство животных. Естественно — это плюхнуться на мягкий диван. Неестественно — сесть степенно, да ещё выбрав самый жёсткий стул. Такое воспитание не терпит свободы инстинктов и импульсов, – роскошь, которой в избытке обладают простолюдины и вообще люди, «близкие к природе». И столь хвалимая ныне спонтанность в изъявлении чувств нашла бы в этих людях отклик не иной, нежели брезгливость. «Свободное поведение могут себе позволить только шуты», — бросает граф Кастильоне. Монтень, знающий вопрос не понаслышке, согласился бы с этим, недаром одна из глав его Опытов (1580), напомним, так и называется: «О стеснительности высокого положения».

И столь хвалимая ныне спонтанность в изъявлении чувств нашла бы в этих людях отклик не иной, нежели брезгливость. «Свободное поведение могут себе позволить только шуты», — бросает граф Кастильоне. Монтень, знающий вопрос не понаслышке, согласился бы с этим, недаром одна из глав его Опытов (1580), напомним, так и называется: «О стеснительности высокого положения».

Интерьеры виллы Фоскари, несмотря на обильные фрески, — даже слишком аскетичны. Являясь достойным образцом строжайшей симметрии, они тем самым напоминают о том, что кредо аристократизма — порядочность — идёт от слова «порядок». А за дух порядка в архитектуре как раз и отвечает симметрия. Не случайно помянули мы выше буржуазный особняк Рябушинского, где налицо принципиальный разгул ассиметрии. Любой особняк в стиле модерн потворствует некоему укладу жизни, противоположному классике с её строгими канонами: спонтанные изгибы его интерьеров приятно плывут, как водоросли, как угарная цыганщина или музыка Дебюсси, окутывая полутонами настроений. Тучный и пряный модерн — идеальная стихия декадента и вообще индивидов женственных. В таком особняке должен жить заядлый гедонист, скептик, пессимист-эпикуреец, ставящий превыше всего на свете комфорт, личное благо и негу. Палладио (как его ренессансные единомышленники Монтень, Кастильоне, Делла Каза) — враг изнеженности, и в этом смысле архитектура Гауди или Шехтеля — антиподы его идеологии, враждебное вероисповедание.

Тучный и пряный модерн — идеальная стихия декадента и вообще индивидов женственных. В таком особняке должен жить заядлый гедонист, скептик, пессимист-эпикуреец, ставящий превыше всего на свете комфорт, личное благо и негу. Палладио (как его ренессансные единомышленники Монтень, Кастильоне, Делла Каза) — враг изнеженности, и в этом смысле архитектура Гауди или Шехтеля — антиподы его идеологии, враждебное вероисповедание.

«Волевая» архитектура Палладио мало заботится о теле, она аскетична, но её аскетизм необыкновенно величав. Она создана для человека цели и действия. Модерн же — для потерянного нервического декадента на грани истерики и депрессии, сладострастно бередящего изнанку своей души и зацикленного на себе и прустовских самокопаниях. Модерн безволен, с переливами изящных капризов — вспомним логово Дез Эссента из романа Гюйсманса Наоборот: роскошное царство сонливого жизнепрозябания, утробная среда для размягчённого эгоцентрика. В одной новелле Эдгара По описывается венецианский палаццо таинственного незнакомца: «Архитектура и украшения комнаты свидетельствовали о явном намерении ослеплять и изумлять. Весьма мало было обращено внимания на соблюдение того, что в языке техническом называется стильностью, или на соблюдение цельности… Глаз переходил от одного предмета к другому и не останавливался ни на одном… Богатые завесы во всех частях комнаты отвечали трепетными движениями тихой печальной музыке, неизвестно откуда лившейся. Чувства были подавлены смешанными и противоречивыми благовониями…» (перевод К. Бальмонта). Здесь всё «имеет текучий вид» и занавеси «как водопады текучего серебра», мебель плотно заставлена предметами искусства, отчего роскошные пышные покои превратились в «верх фешенебельной безвкусицы», как самокритично говорит сам хозяин дома. Это в литературе. В реальной жизни похожие «клубящиеся вещами» интерьеры созданы, к примеру, известным декадентом д’Аннунцио на его вилле Витториале на озере Гарда.

Весьма мало было обращено внимания на соблюдение того, что в языке техническом называется стильностью, или на соблюдение цельности… Глаз переходил от одного предмета к другому и не останавливался ни на одном… Богатые завесы во всех частях комнаты отвечали трепетными движениями тихой печальной музыке, неизвестно откуда лившейся. Чувства были подавлены смешанными и противоречивыми благовониями…» (перевод К. Бальмонта). Здесь всё «имеет текучий вид» и занавеси «как водопады текучего серебра», мебель плотно заставлена предметами искусства, отчего роскошные пышные покои превратились в «верх фешенебельной безвкусицы», как самокритично говорит сам хозяин дома. Это в литературе. В реальной жизни похожие «клубящиеся вещами» интерьеры созданы, к примеру, известным декадентом д’Аннунцио на его вилле Витториале на озере Гарда.

Архитектура Палладио предназначена для людей «политических». Таким покорять мир, нести идею. Недаром палладианский стиль стал стилем колониальной английской архитектуры. Она внятно подразумевает другой стиль жизни — героический: для тех, чьей настольной книгой является Плутарх, не Гюйсманс. Она совершенно сознательно желает, по мере возможности, подчинить Вселенную идее стройности. Утопично это или нет, но — как утверждал Гёте, поклонник Палладио, — величественные гармонические здания, исполненные высокого духа, способны возвышать дух посещающих их человеков, наполняя их жаждой гармонии и отвлекая от мелких житейских людских потребностей. А это уже немало. Жить в шедевре архитектурного классицизма (как, впрочем, и модернизма) невозможно, не будучи его «достойным», с ним на равных. Подобная архитектура неизбежно «качествует» собой и исподволь преображает её обитателя или того, кто помещает себя в его среду.

Она внятно подразумевает другой стиль жизни — героический: для тех, чьей настольной книгой является Плутарх, не Гюйсманс. Она совершенно сознательно желает, по мере возможности, подчинить Вселенную идее стройности. Утопично это или нет, но — как утверждал Гёте, поклонник Палладио, — величественные гармонические здания, исполненные высокого духа, способны возвышать дух посещающих их человеков, наполняя их жаждой гармонии и отвлекая от мелких житейских людских потребностей. А это уже немало. Жить в шедевре архитектурного классицизма (как, впрочем, и модернизма) невозможно, не будучи его «достойным», с ним на равных. Подобная архитектура неизбежно «качествует» собой и исподволь преображает её обитателя или того, кто помещает себя в его среду.

Хотя бы тем, что дисциплинирует. Так, сдержанная вилла Фоскари, будто начитавшись предписаний правил хорошего тона Делла Казы, своим компактным кубическим силуэтом способна мобилизовать во входящем собранность, и он «подтягивается» под неё. Поэтому и лестницы крутоваты и без перил: Делла Каза наказывал не только не класть ноги на стол, но и не опираться ни на что без нужды, не искать опоры. В то время как какой-нибудь интерьер бидемайера или викторианского эклектизма ежесекундно подставляет вам мягкие креслица и подушечки под поясницу и потакает вялости. В забвении предостережения графа Кастильоне о том, что расслабленность есть мать всех пороков.

Поэтому и лестницы крутоваты и без перил: Делла Каза наказывал не только не класть ноги на стол, но и не опираться ни на что без нужды, не искать опоры. В то время как какой-нибудь интерьер бидемайера или викторианского эклектизма ежесекундно подставляет вам мягкие креслица и подушечки под поясницу и потакает вялости. В забвении предостережения графа Кастильоне о том, что расслабленность есть мать всех пороков.

Комнаты, хоть и нарочито неуютны, сверху до низу расписаны фресками. Фрески эти тоже далеки от дачной камерности: среди них, звенящих как кимвалы, не отдохнёшь. Сегодня краски приглушены временем, но, несмотря на это, комнаты по-прежнему более подходят для официального приёма, нежели для мирных дачных будней. Фрески в старину использовались и для учёного времяпрепровождения: эрудированный хозяин дома охотно комментировал гостям их скрытый назидательный смысл. По смыслу же эта живопись аккуратно согласуется с аристократической идейностью архитектуры. Не сама она, для строгого вкуса несколько разухабистая, – показные титанические потуги ренессансных культуристов с их полетами вверх тормашками, – но её иконография.

Расписана вилла стараниями маньериста Зелотти, незадачливого ученика Тициана и Веронезе. Но в те времена такое нравилось — особенно после маньеристических фресок в Фонтебло, с которыми у этих много общего даже на уровне иконографической программы. С первого взгляда трудно понять, кто здесь кто. Ридольфи так описывает в 1648 году эти фрески в своих Чудесах искусства: «В начале свода изображена в овале вернувшаяся на небеса Астрея. Она преклоняется пред Зевсом и указывает рукою на тех из смертных, кто предан увеселениям да развлечениям, но пощажён божественным милосердием».

Далее, идёт «Янус, которому жёны подносят благовония — учредитель храмов и богослужения и учредитель жреческого сословия как самого высшего сословия, ибо оно общается с богами…» Позже мы убедимся, что эта фреска с её двуликим героем — ключевая для разгадки виллы Фоскари, и вспомним эти слова.

Из редких иконографий на одной из фресок изображена описанная в ОвидиевыхМетаморфозах история о том, как Зевс на своём орле в компании Меркурия слетает на Землю — посмотреть, в каком она пребывает состоянии. Но — инкогнито. Над входной дверью мы видим их сидящими за скромным застольем престарелых супругов Филемона и Бавкиды, которые впустили в дом сих богов, явившихся на землю под видом простых бродяг:

Но — инкогнито. Над входной дверью мы видим их сидящими за скромным застольем престарелых супругов Филемона и Бавкиды, которые впустили в дом сих богов, явившихся на землю под видом простых бродяг:

В тысяче целой домов они добивались ночлега:

Тысячи были домов на замке. В один их впустили.

Маленький, крытый одним камышом из болот да соломой.

Но старушка Бавкида, и ей летами под пару,

Филемон, сочетавшися в нём в дни юности, в той же

Хате состарились. Бедность они осознали, им легкой

Стала она, и её они добродушно сносили.

Старики «просят прощенья за стол и скудное всё угощенье». Самые бедные в городе, только они одни дали приют, кров и пищу богам-бродягам. Те щедро их отблагодарили — смертью в один день, по их просьбе. Но вначале произошла и божеская кара по сценарию с ветхозаветным стариком Лотом — боги настоятельно посоветовали чете немедленно удалиться из нечестивого города, и обратили его в болото, а стариков сделали, пока живут, жрецами, по их же просьбе.

Подтекст: мы, Фоскари, в этой смиренной лачуге (читай: Мальконтенте) угодны богам, ибо принимаем странников. Выбор этого сюжета нельзя назвать эксцессом скромности. Впрочем, дом всегда оставался гостеприимен к богам: семью Фоскари нередко посещают сильные мира сего. В частности, когда Пётр Великий собирался во время своего посольства заехать в Венецию, ему (по распоряжению Сената) была приготовлена вилла Фоскари. В результате Стрелецкого бунта визит тогда якобы сорвался, хотя недавно выяснилось, что Пётр всё-таки побывал инкогнито в Венеции. Кого только не было здесь! И не только коронованных особ — и мы, простые смертные, сейчас можем заглянуть сюда и осмотреться. Ридольфи продолжает: «На следующей люнете боги наблюдают, как нечестивый убийца отнимает жизнь у калики перехожего, и, наконец, на последней люнете — они возвращаются на небо, утомившись лицезрением людских злодеяний».

Кроме идеологически выдержанных сюжетов, декор уснащен золочеными бюстами императоров, и над каждой дверью — по аллегории: Астрология (медитативна и со сферой на коленях), Поэзия (увенчанная лавром и играющая на лире), Арифметика (поклон Пифагору) и Беллона, богиня искусства войны. Здесь же трофеи и масса оружья, тюрбаны, флаги, шлемы, алебарды; затем времена года, путти и т. д.

Здесь же трофеи и масса оружья, тюрбаны, флаги, шлемы, алебарды; затем времена года, путти и т. д.

☚ вернуться

следующая страница ☛

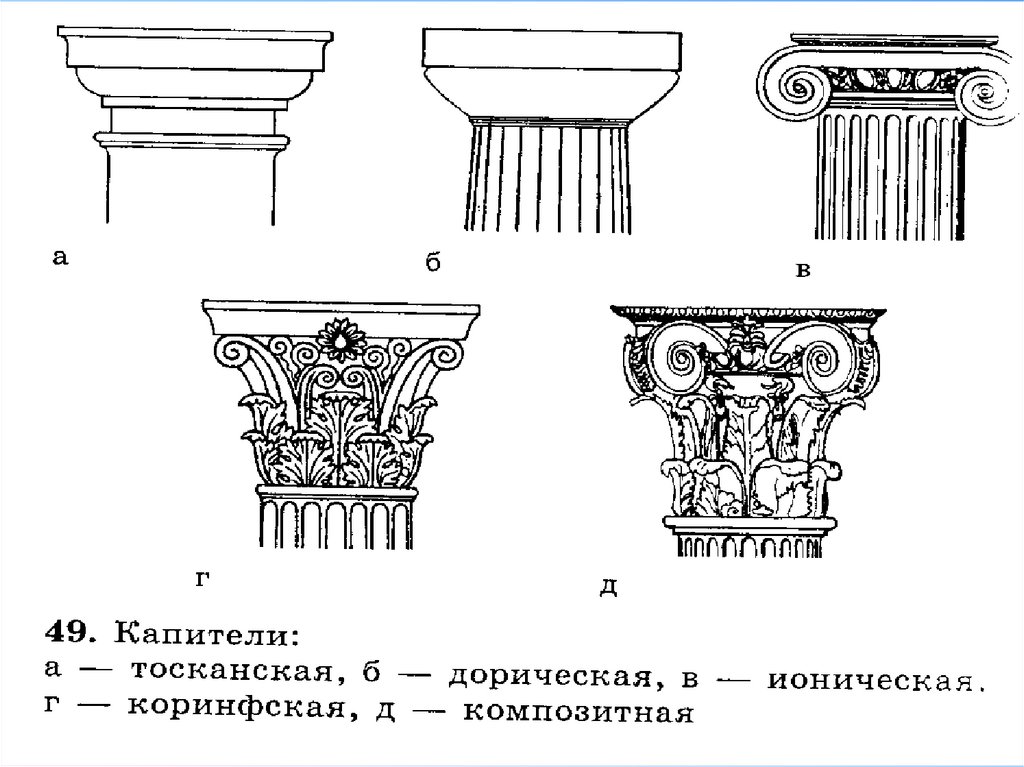

Ионическая столица – Художественное приключение человечества

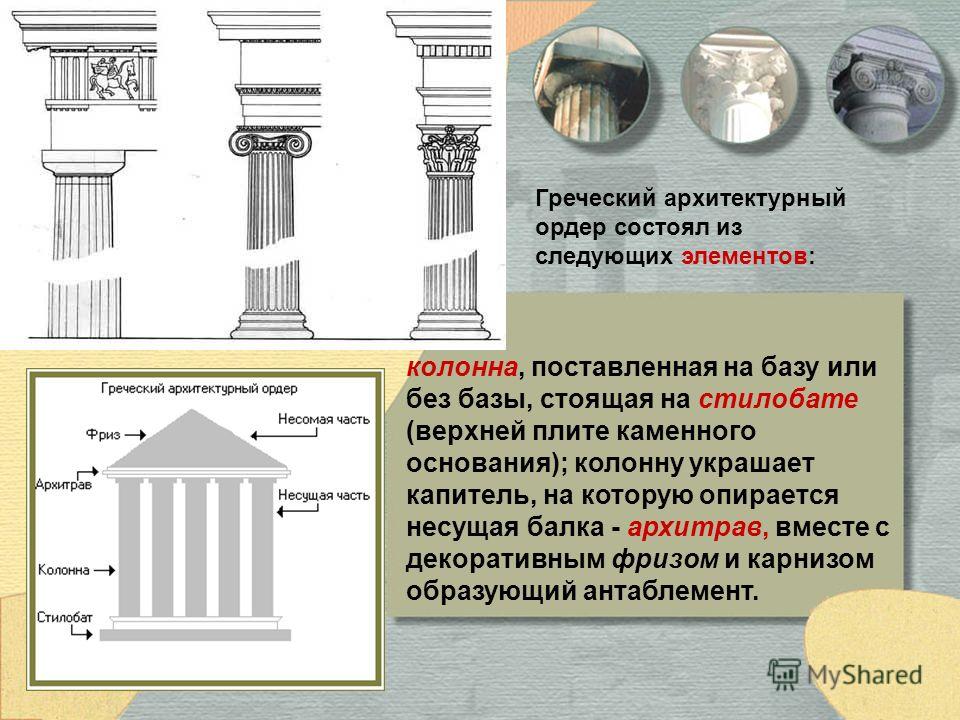

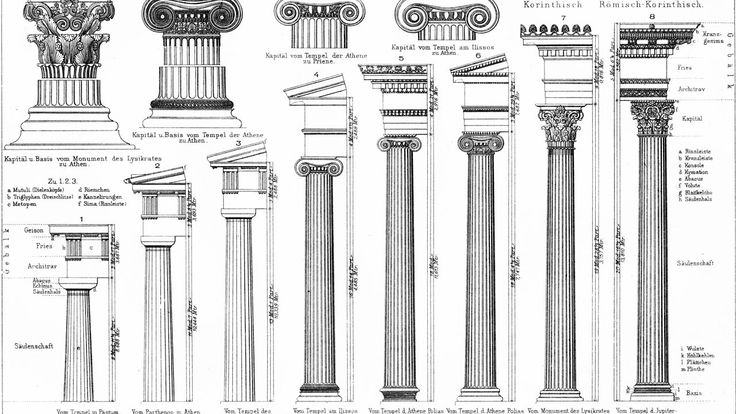

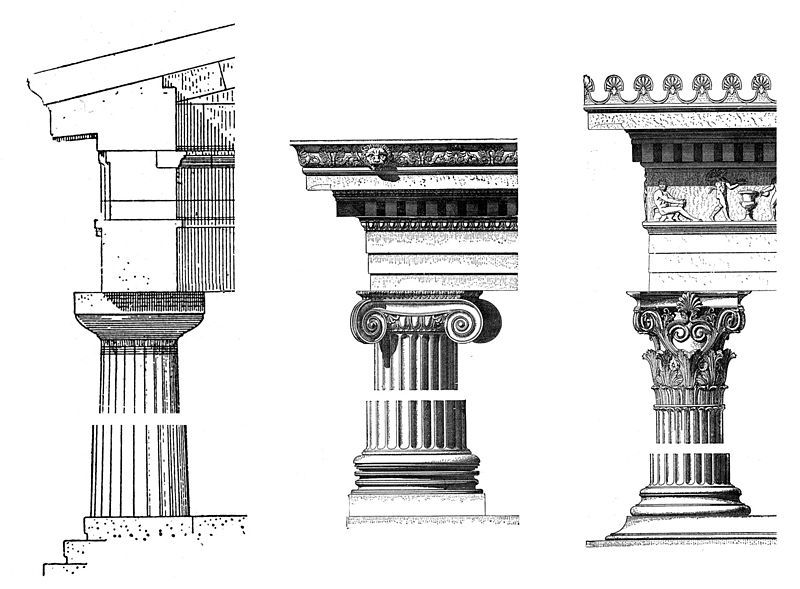

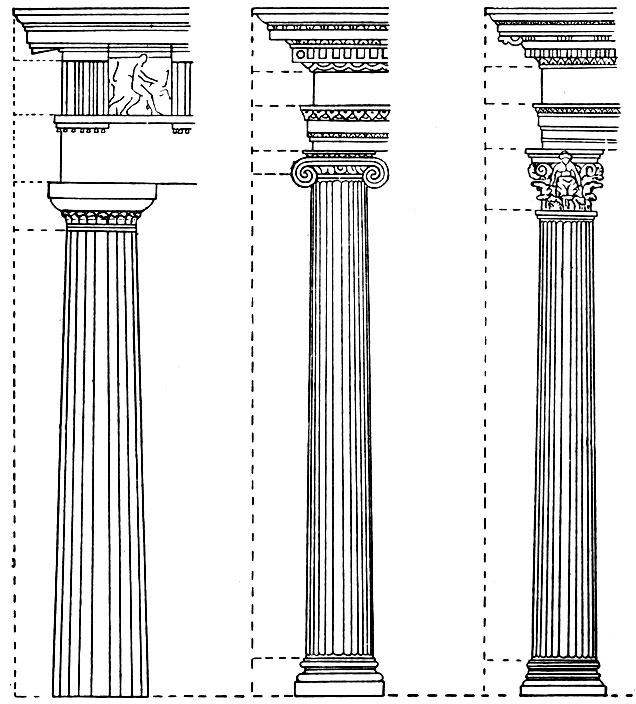

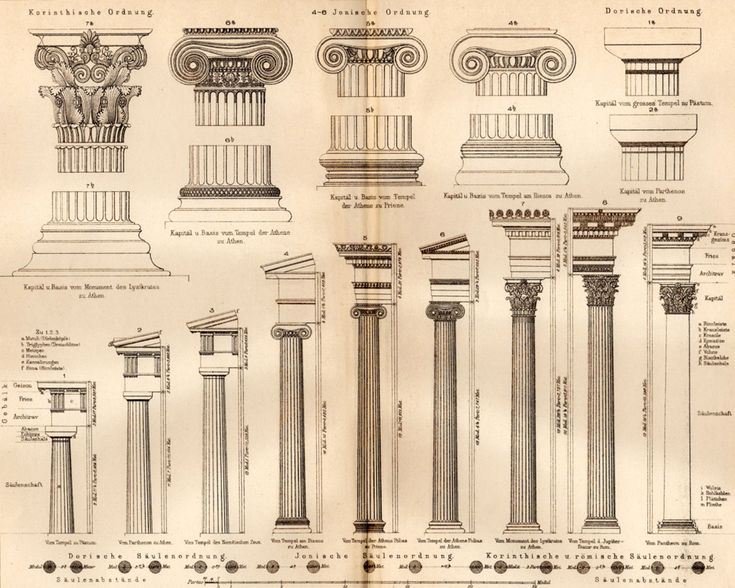

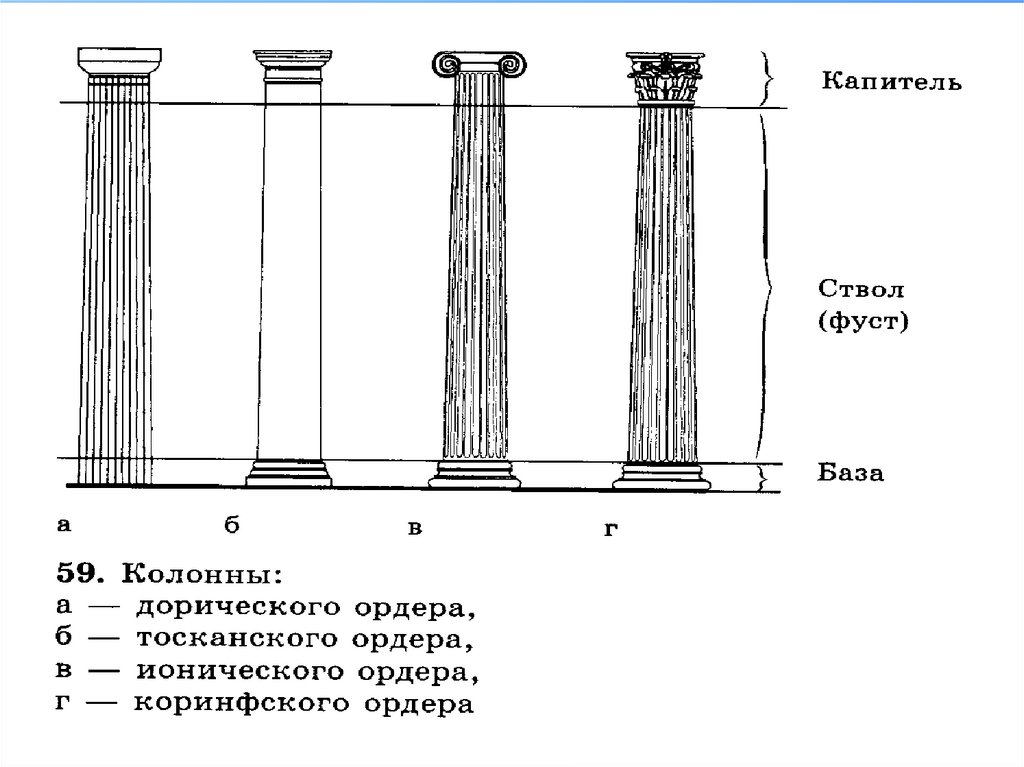

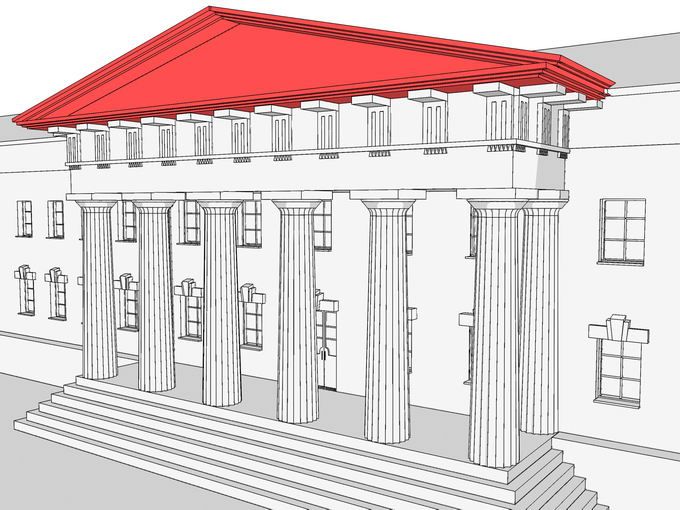

Структура древнегреческого храма следовала различным типам или стилям, называемым ордерами* , потому что они повторялись в каждой детали с некоторым каноническим порядком. Одним из них является дорический порядок , предпочитаемый материковыми греками, другим был ионический порядок , предпочитаемый греками Азии. Позже появился третий стиль, коринфский порядок 9.0005, который отличался от ионического только формой капителя колонны. Все основные национальные здания Греции были построены в первых двух порядках: храмы Олимпии, Дельф, Афин, Коринфа, Сицилии и Южной Италии были дорическими, в то время как великие греческие святилища Азии, такие как храмы Эфеса, Сард, Самоса, Милет и Галикарнас были ионийцами.

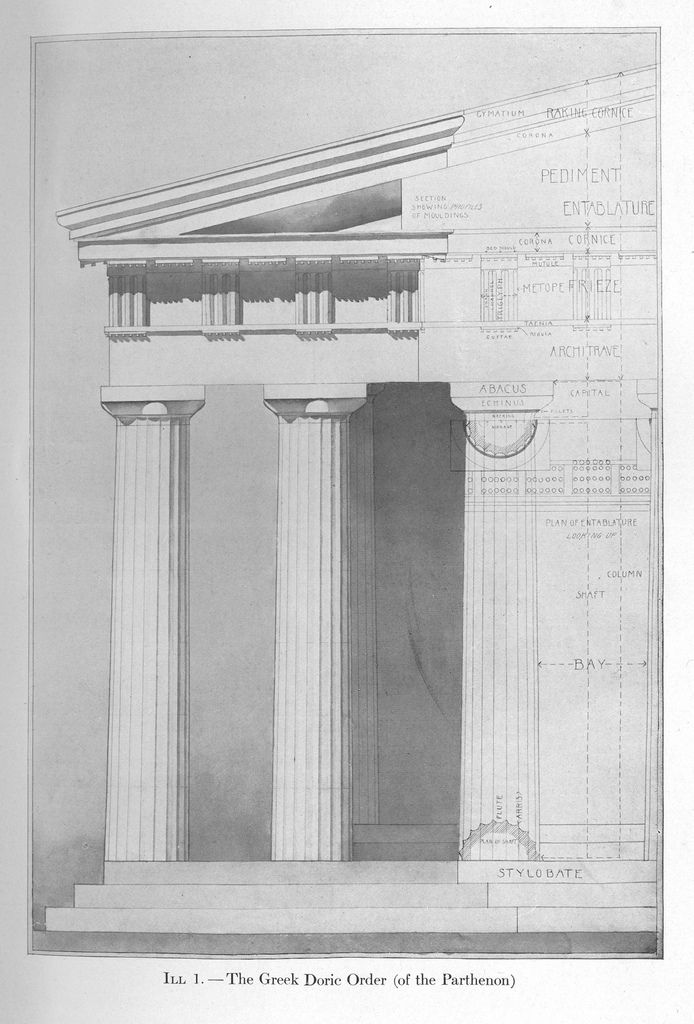

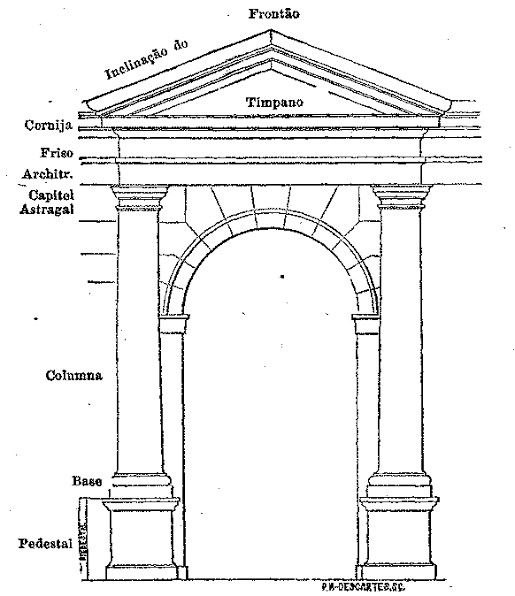

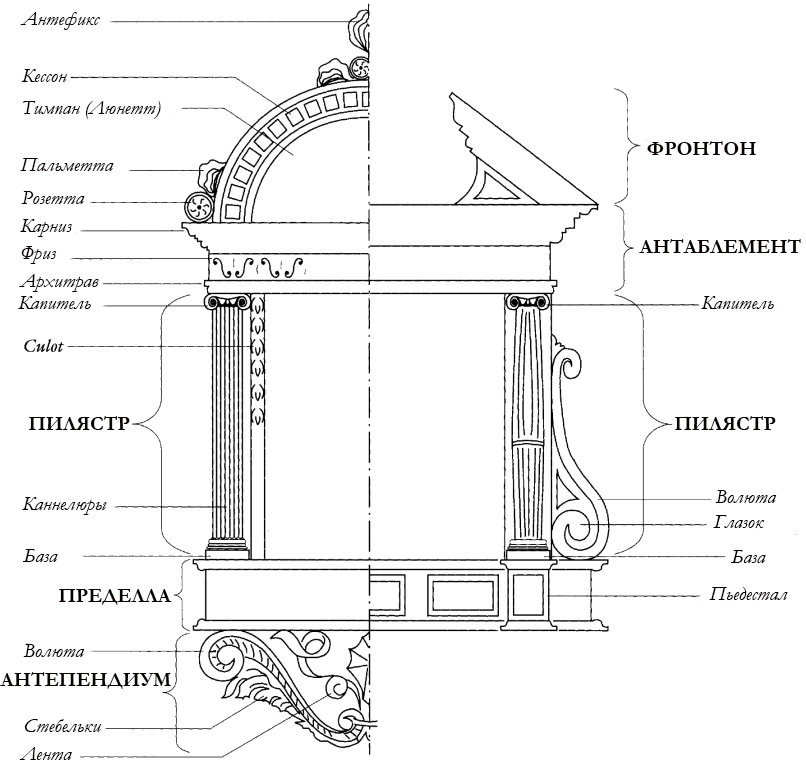

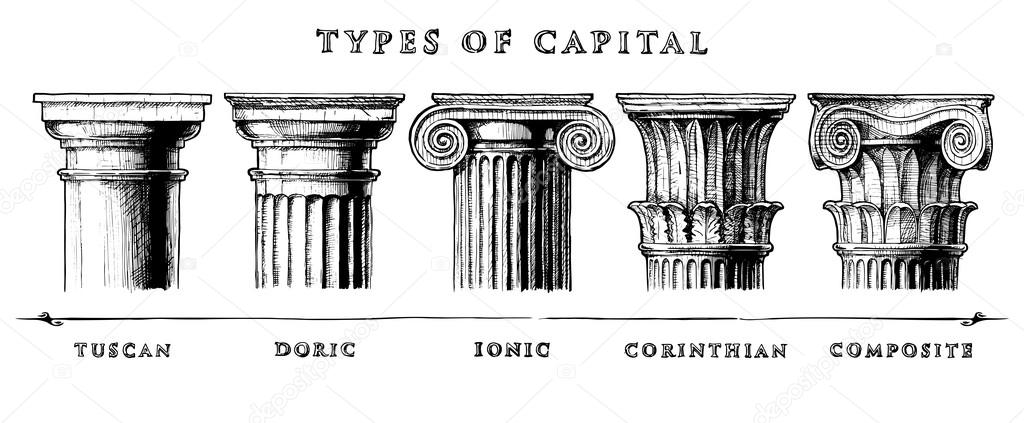

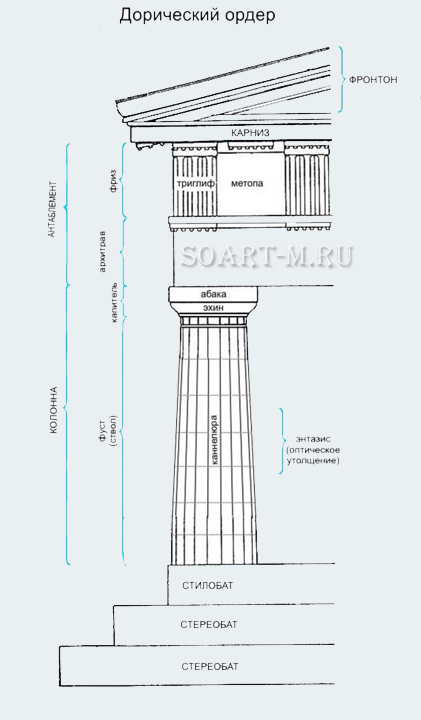

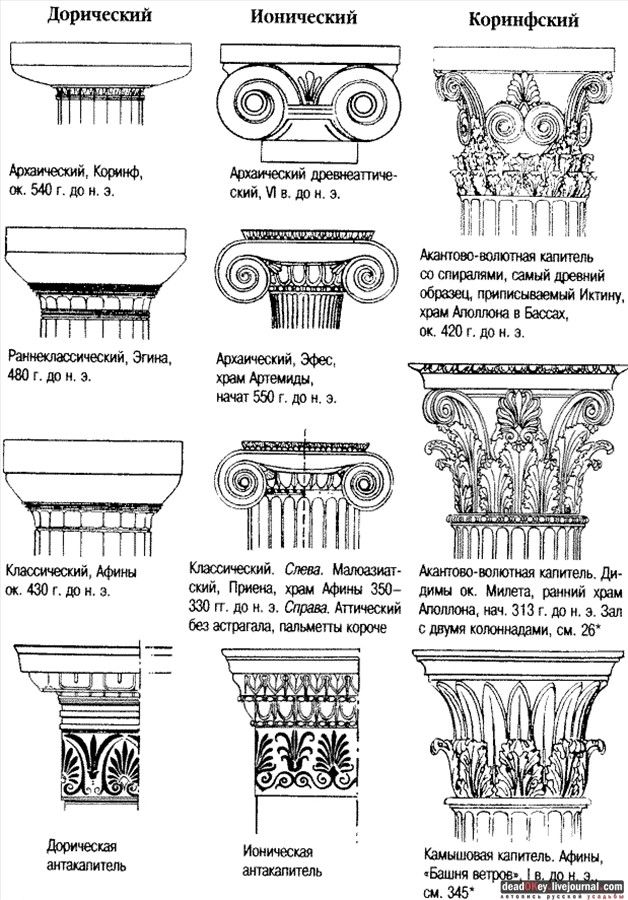

Давайте сначала опишем Дорический ордер* . В таком порядке здание стоит на основании, называемом стилобат* , на которое можно подняться через ступенчатую площадку ( крепидома* ), которая иногда дополнялась пандусом из-за количества и размера ступеней, остальные ступени крепидомы называются стереобат* . Над стилобатом находились колонны портика, эти колонны не имели ни оснований, ни цоколей* и их ребристых 9Валы 0003* имели 16 или 20 вертикальных канавок, прорезанных на острой кромке. Эти канавки на валу заканчивались в верхней части колонны серией пазов, образующих так называемую горловину* , на которую опирается капитель. Форма дорической капители была очень характерна: простая выпуклая лепнина, называемая эхинус* , похожая на подушку. Форма эхина со временем менялась: сначала приплюснутая, потом изящно приподнятая. Колонна также была толще и ниже в самых старых храмах и со временем стала более тонкой и с большим количеством канавок.

Форма эхина со временем менялась: сначала приплюснутая, потом изящно приподнятая. Колонна также была толще и ниже в самых старых храмах и со временем стала более тонкой и с большим количеством канавок.

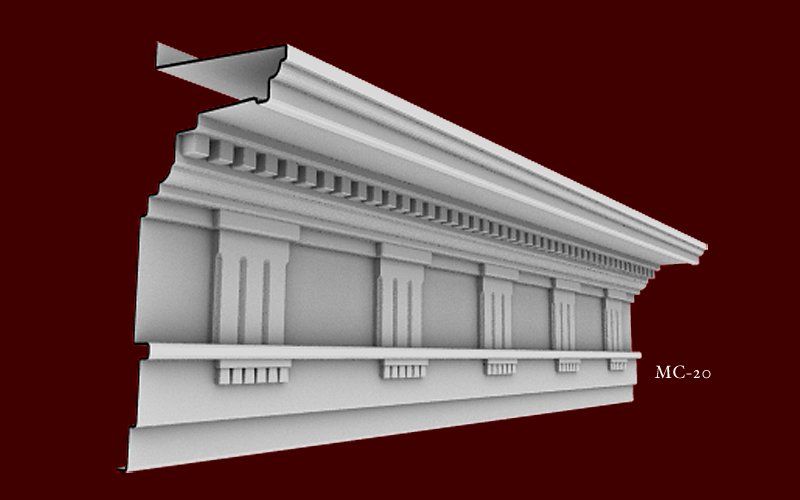

Колонны поддерживали горизонтальную полосу, называемую антаблемент* , образованную первой горизонтальной перемычкой без декора, которая проходила над колоннами и образовывала гладкую область, называемую архитравом* . Поверху архитрава шла полоса, называемая фриз* , разделенная на квадраты, украшенные через промежутки вертикальными бороздками, называемыми триглифами* . Остальные площади были раскрашены или украшены скульптурами и назывались 9.0003 метопы* . Эта чередующаяся структура триглифов и метоп на фризе — одна из характеристик дорического ордера. Над фризом был карниз* , который защищал нижние части здания от дождя.

Храм был перекрыт деревянными балками, которые, в свою очередь, были покрыты изразцами, эти изразцы изначально были сделаны из глины, но позже были вырезаны из мрамора. В двух главных фасадах храма двускатная крыша обрамляла треугольную зону, называемую фронтон* обычно украшенный скульптурами. Наклон фронтонов со временем менялся, и три его угла были украшены несколькими кусками резного мрамора или керамики, называемыми акротерион* . Первоначально акротерии представляли собой простые геометрические фигуры, но позже представляли собой женские фигурки, грифонов или маленьких крылатых побед.

Первоначально дорические храмы должны были быть построены из кирпича (стены) и дерева (верхние части). Свет проникал внутрь храмов исключительно через дверь, поэтому в греческом храме было полутемное целла (или внутренняя палата храма) полна подношений по обету, а на заднем плане стояла статуя божества. Преданные редко имели доступ к святилищам. Церемонии, жертвоприношения и обряды общественного поклонения проводились снаружи, кроме алтаря, расположенного перед дверью.

Преданные редко имели доступ к святилищам. Церемонии, жертвоприношения и обряды общественного поклонения проводились снаружи, кроме алтаря, расположенного перед дверью.

Храм всегда был полихромным, как снаружи, так и внутри. Первоначально кирпичные стены были покрыты тонким слоем штукатурки, но с V века до н.э. их строили в основном из мрамора. Шейка капителей была окрашена в красный цвет. Архитрав почти всегда был бесцветным, триглифы всегда были синими, а их канавки окрашены в черный цвет, фон метоп также окрашивался комбинацией из пальметты* и лады, а также некоторые части карниза. Акротерий также был ярко окрашен, а фон фронтона окрашен в черный или красный цвет, чтобы подчеркнуть его скульптурное украшение. Внутри целлы , полихромное украшение было расположено в основном на фризе и потолке, чтобы скрыть деревянные балки.

Основная структура Ионического Ордена, выделенная в Храме Афины Ники на Афинском Акрополе. Второй архитектурный стиль, излюбленный азиатскими греками, называется Ионный порядок* . В этом порядке храм также стоял на постаменте или стилобате. Колонна больше не опиралась непосредственно на землю, а имела основание или постамент, образованный серией круглых молдингов. Основания ионической колонны были разнообразными. Иногда, как в Эфесском храме, ниже основания находился квадратный пьедестал, на котором покоилась вся колонна. Вал был цилиндрическим, а его канавки сходились вверху в безеле, а не острыми насечками, как в дорическом ордере. Эти канавки заканчивались наверху, образуя сферическую выпуклую область. Потом была столица. У этого была полоса ( астрагал* ), украшенный лепными украшениями в форме яйца и дротика* , и с каждой стороны у него было два спирально закрученных лепных украшения, называемых волютами* . Волюты были наиболее характерной частью ионической капители, как и эхины для дорического ордена. Эта капитель с волютами имеет восточное происхождение: ее в изобилии можно увидеть на многих ассирийских рельефах, ее можно найти на Кипре и в Финикии.

В этом порядке храм также стоял на постаменте или стилобате. Колонна больше не опиралась непосредственно на землю, а имела основание или постамент, образованный серией круглых молдингов. Основания ионической колонны были разнообразными. Иногда, как в Эфесском храме, ниже основания находился квадратный пьедестал, на котором покоилась вся колонна. Вал был цилиндрическим, а его канавки сходились вверху в безеле, а не острыми насечками, как в дорическом ордере. Эти канавки заканчивались наверху, образуя сферическую выпуклую область. Потом была столица. У этого была полоса ( астрагал* ), украшенный лепными украшениями в форме яйца и дротика* , и с каждой стороны у него было два спирально закрученных лепных украшения, называемых волютами* . Волюты были наиболее характерной частью ионической капители, как и эхины для дорического ордена. Эта капитель с волютами имеет восточное происхождение: ее в изобилии можно увидеть на многих ассирийских рельефах, ее можно найти на Кипре и в Финикии. Первоначально эти ионические капители имели простые завитки с несколькими витками спирали, как они появились в капителях восточного стиля.

Первоначально эти ионические капители имели простые завитки с несколькими витками спирали, как они появились в капителях восточного стиля.

Ионический антаблемент в широком смысле похож на дорический антаблемент, хотя и отличается в нескольких аспектах. Во-первых, архитрав не гладкий, а разделен на три полосы простыми входящими молдингами. Фриз не имел геометрической сетки, разделенной на метопы и триглифы, а представлял собой зону, в которой свободно развивался скульптурный декор. Карниз не был таким выступающим, как в дорическом ордере, и характеризовался некоторыми яйцевидными формами и зубцами. Карниз был построен из камня и заканчивался лепниной со скульптурными пальметтами.

Сравнение дорического и ионического ордеров греческой архитектуры. Четкое разделение этих дорических и ионийских ордеров не может быть сделано в соответствии с подробными географическими зонами. Хотя изначально они были ограничены регионом своего происхождения, после греко-персидских войн ионический ордер был принят материковыми греками, а дорические храмы были обнаружены также в Азии. Иногда разные ордера объединялись в единое здание. В Пропилеях, монументальных воротах Афинского Акрополя, колонны внешних стен дорические, а внутренние колонны ионические. Парфенон, хотя и выполнен в дорическом стиле, имеет ионический фриз над колоннадой. Два ордена также были объединены в храме Аполлона в Фигалии.

Хотя изначально они были ограничены регионом своего происхождения, после греко-персидских войн ионический ордер был принят материковыми греками, а дорические храмы были обнаружены также в Азии. Иногда разные ордера объединялись в единое здание. В Пропилеях, монументальных воротах Афинского Акрополя, колонны внешних стен дорические, а внутренние колонны ионические. Парфенон, хотя и выполнен в дорическом стиле, имеет ионический фриз над колоннадой. Два ордена также были объединены в храме Аполлона в Фигалии.

________________________________

Акротерион: Архитектурный орнамент, размещенный на плоском основании, называемом акротер и установленный на вершине фронтона здания в классическом стиле. Его также можно разместить на внешних углах фронтона.

Наличник: Перемычка или балка, опирающаяся на капители колонн. Это архитектурный элемент классической архитектуры.

Астрагал: Формовочный профиль, состоящий из полукруглой поверхности, окруженной двумя плоскими плоскостями. Астрагал иногда называют миниатюрным тором. Это может быть архитектурный элемент, используемый наверху или в основании колонны, но также используемый в качестве обрамляющего устройства на мебели и деревянных изделиях.

Астрагал иногда называют миниатюрным тором. Это может быть архитектурный элемент, используемый наверху или в основании колонны, но также используемый в качестве обрамляющего устройства на мебели и деревянных изделиях.

Классические ордера: (также известные как архитектурные ордера). Происходя из древнегреческой и древнеримской цивилизаций, классические ордера – это стили классической архитектуры, каждый из которых отличается своими пропорциями, характерными профилями и деталями и легко узнаваем по типу используемой колонны. Три ордена архитектуры — дорический, ионический и коринфский — возникли в Греции. К ним римляне добавили на практике, если не по названию, тосканский, который они сделали проще, чем дорический, и композитный, который был более орнаментальным, чем коринфский.

Crepidoma: В классической греческой архитектуре обозначает платформу, на которой возводится весь храм или здание. Крепидома обычно имеет три уровня, образуя ступенчатую платформу. Уровни обычно постепенно уменьшаются в размере, образуя серию ступеней вдоль всех или некоторых сторон здания.

Уровни обычно постепенно уменьшаются в размере, образуя серию ступеней вдоль всех или некоторых сторон здания.

Дорический ордер: Один из трех ордеров древнегреческой, а затем римской архитектуры. Дорический стиль легче всего узнать по простым круглым капителям наверху колонн. Это был самый ранний и по своей сути самый простой из орденов, хотя и со сложными деталями антаблемента выше. Дорический фриз включал в себя две особенности, изначально уникальные для ордена: триглиф и гутты, или небольшие водоотталкивающие конусообразные выступы, используемые в архитраве, которые представляли собой элементы, напоминающие балки и удерживающие штифты деревянных конструкций, которые предшествовали каменным дорическим храмам. .

Эхин: Одна из частей столбца с капитала . Эхин представляет собой круглый блок, который выпирает наружу в самой верхней части, чтобы лучше поддерживать счеты , он опирается на шейку колонны .

Яйцо-и-дротик: Декоративное устройство, часто вырезаемое из дерева, камня или гипса в форме четверти круглой оволо (выпуклой формы), состоящее из объекта в форме яйца, чередующегося с элементом в форме стрелы, якоря или дротика. . Обогащение оволо ионической капители с помощью яйца и дротика встречается в древнегреческой архитектуре Эрехтейона в Афинах и использовалось также римлянами. Этот мотив также широко использовался в неоклассической архитектуре.

Ионический ордер: Один из трех классических ордеров классической архитектуры. Из трех канонических орденов ионический орден имеет самые узкие колонны. Для ионической капители характерно использование завитков. Ионические колонны обычно стоят на основании, отделяющем ствол колонны от стилобата или платформы; шапка обычно украшена астрагалом из яйца и дротика.

Метоп: В классической архитектуре прямоугольный архитектурный элемент, заполняющий пространство между двумя0003 триглифы на дорическом фризе . Метопы часто имели расписные или скульптурные украшения.

Метопы часто имели расписные или скульптурные украшения.

Шейка: Короткий, простой, вогнутый участок между капителью и стержнем классической дорической или тосканской колонны.

Пальметта: Мотив декоративно-прикладного искусства, который в своем наиболее характерном выражении напоминает веерообразные листья пальмы, отсюда и его название. Оно зародилось в древнем Египте с последующим развитием через искусство большей части Евразии. Он встречается в большинстве художественных средств, но особенно как архитектурный орнамент, вырезанный или раскрашенный, а также нарисованный на керамике. Очень часто это компонент оформления фриза или бордюра.

Сфинкс: Мифическое существо с головой человека и телом льва. В греческой традиции его изображали с головой человека, львиными бедрами, а иногда и с крыльями птицы. Он мифологизировался как предательский и безжалостный. Те, кто не мог ответить на его загадку, были съедены и убиты им. В отличие от греческого сфинкса, который был женщиной, египетский сфинкс обычно изображался мужчиной. Кроме того, египетский сфинкс считался доброжелательным, но обладающим свирепой силой. Изображения сфинксов обычно ассоциируются с архитектурными сооружениями, такими как королевские гробницы или религиозные храмы.

В отличие от греческого сфинкса, который был женщиной, египетский сфинкс обычно изображался мужчиной. Кроме того, египетский сфинкс считался доброжелательным, но обладающим свирепой силой. Изображения сфинксов обычно ассоциируются с архитектурными сооружениями, такими как королевские гробницы или религиозные храмы.

Стереобат: Относится к оставшимся ступеням платформы или крепидомы под стилобатом , на котором покоилась вся конструкция классического храма.

Стилобат: В классической греческой архитектуре стилобат — это верхняя ступень крепидомы , платформы, на которой размещены колоннады колонн храма. Пол храма.

Триглифы: Таблички с вертикальными каналами дорического фриза, перемежающиеся с метопы .

Антаблемент: Полная структура молдингов и полос, расположенных горизонтально над колоннами и опирающихся на капители в классической архитектуре.

Фронтон: Архитектурный элемент, типичный для классической архитектуры, состоящий из фронтона (или обычно треугольной части стены между краями пересекающихся скатов крыши), расположенный над горизонтальной конструкцией антаблемента и обычно поддерживаемый на 9 0003 столбца .

Цоколь: Основание (или платформа), на котором стоит колонна, пьедестал, статуя, памятник или сооружение. Цоколь обычно опирается непосредственно на землю или стилобат .

Вал: Средняя часть колонны, между основанием и капителью. В классической архитектуре вал колонны иногда сочленяется вертикальными полыми канавками, известными как каннелюры.

Завиток: Спиралевидный орнамент в виде завитка, составляющий основу ионического ордера, найденный в капители ионической колонны. Ионическая капитель обычно имеет четыре завитка.

Классическая греческая архитектура | Западная цивилизация

Цель обучения

- Описать отличительные черты классической греческой архитектуры

Ключевые моменты

- Классическую греческую архитектуру лучше всего представляют практически нетронутые руины храмов и театров под открытым небом.

- Архитектурный стиль классической Греции можно разделить на три отдельных ордера: дорический ордер, ионический ордер и коринфский ордер. Все три стиля оказали глубокое влияние на западную архитектуру более поздних периодов.

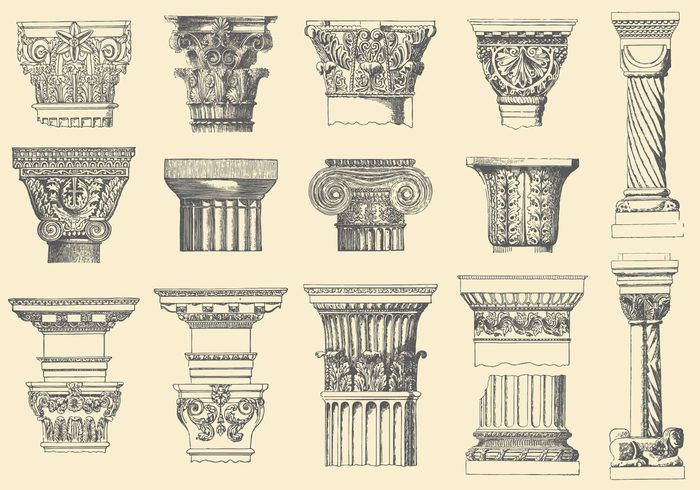

- Хотя три ордера греческой архитектуры легче всего узнать по их капителям, ордера также определяли форму, пропорции, детали и взаимоотношения колонн, антаблемента, фронтона и стилобата.

- Парфенон считается самым важным сохранившимся зданием классической Греции и зенитом архитектуры дорического ордена.

Термины

капители

В архитектуре капитель образует самый верхний элемент колонны.

антаблемент

Антаблемент представляет собой надстройку из лепных украшений и полос, лежащих горизонтально над колоннами и опирающихся на капители.

фронтон

Фронтон — это элемент классической, неоклассической и барочной архитектуры, который располагается над горизонтальной структурой антаблемента и обычно поддерживается колоннами.

стилобат

В классической греческой архитектуре стилобат — это верхняя ступень ступенчатой платформы, на которой размещены колоннады храмовых колонн. Другими словами, стилобат представляет собой перекрытие храма.

Классическая греческая архитектура очень формализована по структуре и декору и наиболее известна своими храмами, многие из которых находятся по всему региону в виде практически нетронутых руин. Каждый классический греческий храм, по-видимому, был задуман как скульптурный объект в ландшафте и обычно возвышается на возвышенности, чтобы его пропорции и эффекты света на его поверхности можно было рассматривать с разных сторон. Театры под открытым небом также являются важным типом зданий, сохранившихся во всем эллинском мире, самые ранние из которых датируются примерно 525–480 годами до нашей эры.

Греческий архитектурный стиль можно разделить на три отдельных ордера: дорический ордер, ионический ордер и коринфский ордер. Эти стили оказали глубокое влияние на западную архитектуру более поздних периодов.

Дорический ордер возник в материковой Греции и распространился на Италию. Его легче всего узнать по капителю, который выглядит как круглая подушка, расположенная на вершине колонны, на которую опирается перемычка. В ранних образцах дорического ордера подушка растопыренная и плоская, но со временем она стала более изысканной, глубокой и с большим изгибом.

Дорические колонны почти всегда имеют каннелюры по всей длине колонны, насчитывающие до 20 каннелюр. Флейты встречаются на острых краях, называемых выступами. Дорические колонны обычно не имеют оснований, за исключением нескольких примеров, относящихся к эллинистическому периоду.

Дорические антаблементы состоят из трех частей: архитрава, фриза и карниза. Архитрав состоит из каменных перемычек, перекрывающих пространство между колоннами. Поверх него покоится фриз, одна из основных областей скульптурного декора. Фриз делится на триглипы и метопы. Триглифы имеют три вертикальные канавки, похожие на столбчатые канавки, а под ними находятся гутты, небольшие полоски, которые, по-видимому, соединяют триглипы с архитравом внизу. Триглипы расположены над центром каждой капители и центром каждой перемычки.

Фронтоны в дорическом стиле были украшены рельефными фигурами в ранних примерах; однако к моменту создания скульптур Парфенона многие украшения фронтонов стояли отдельно.

Парфенон считается самым важным сохранившимся зданием классической Греции и зенитом архитектуры дорического ордена. Это бывший храм на Афинском Акрополе, посвященный богине-покровительнице Афин Афине. Строительство Парфенона началось в 447 г. до н.э., когда Афинская империя была на пике своего развития. Строительство было завершено в 438 г. до н.э., но отделка здания продолжалась до 432 г. до н.э. Хотя большинство архитектурных элементов Парфенона принадлежат дорическому ордеру, непрерывный скульптурный фриз с низким рельефом, который находится над архитравом, принадлежит ионическому стилю.

Парфенон. Реставрация Парфенона в 2008 г.

Ионический орден сосуществовал с дорическим орденом и пользовался популярностью у греческих городов в Ионии, Малой Азии и на Эгейских островах. Он не превратился в четко определенный стиль до середины 5 -го -го века до нашей эры. Ранние ионические храмы в Малой Азии были особенно масштабными.

Ионический Орден легче всего узнать по закругленной капители. Подушка, расположенная на вершине колонны, по форме аналогична подушке дорического ордера, но украшена стилизованным орнаментом и увенчана горизонтальной полосой, закручивающейся с обеих сторон.

Подушка, расположенная на вершине колонны, по форме аналогична подушке дорического ордера, но украшена стилизованным орнаментом и увенчана горизонтальной полосой, закручивающейся с обеих сторон.

Колонны Ионического Ордена имеют узкие неглубокие канавки, которые не сходятся на острых краях, а имеют плоскую полосу между ними. Обычное количество каннелюр — 24, но их может быть и 44. Архитрав не всегда украшен, а чаще возвышается тремя ступенчатыми наружу поясами. Фриз проходит сплошной полосой и отделен от других элементов рядами небольших выступающих блоков.

Ионический орден легче, чем дорический, с колоннами, имеющими 9:1, а диаметр и весь антаблемент кажутся гораздо более узкими и менее тяжелыми, чем у дорического. Украшения распространялись с некоторыми вариациями, а ионические антаблементы часто представляли собой формализованные полосы мотивов. Внешний фриз часто содержал непрерывную полосу фигуративной скульптуры орнамента, хотя так было не всегда. Кариатиды — драпированные женские фигуры, используемые в качестве поддерживающих элементов антаблемента, — также были характерной чертой Ионического ордена.

Эрехтеум на Афинском Акрополе, Греция. Угловая капитель в ионическом стиле с диагональной спиралью, на которой также видны детали каннелюры, разделенные галтелями.

Коринфский орден вырос непосредственно из ионического в середине 5 – веков до н.э. и изначально имел очень похожий стиль и пропорции, с единственным отличительным фактором, являющимся его более богато украшенными капителями. Столицы коринфского ордена были намного глубже, чем у дорического и ионического орденов. Они имели форму чаши для смешивания в форме колокола и украшены двойным рядом листьев аканта, над которыми поднимались растопыренные завитые усики. Отношение высоты колонны к диаметру коринфского ордера обычно составляет 10: 1, при этом капитель занимает более одной десятой высоты. Отношение высоты капители к диаметру обычно составляет около 1:16:1.

Первоначально коринфский орден использовался для внутренних работ в таких местах, как храм Аполлона Эпикурейского в Бассах. К концу 300-х годов черты коринфского ордена стали использоваться снаружи в таких местах, как хорагический памятник Лисикрату и храм Зевса Олимпии в Афинах.

Далее идет самый груз.

Далее идет самый груз. 10. Восточный фасад храма Афайи в Эгине. Реконструкция Адольфа Фуртвенглера (Иллюстрации из издания “Эгина: святилище Афайи” (Мюнхен, 1906), полистать).

10. Восточный фасад храма Афайи в Эгине. Реконструкция Адольфа Фуртвенглера (Иллюстрации из издания “Эгина: святилище Афайи” (Мюнхен, 1906), полистать).