Московский вокзал – Прогулки по Петербургу

Станция Петербургско-Московской железной дороги (Николаевский вокзал)

Здание Московского вокзала было построено для нужд железной дороги, соединившей Санкт-Петербург и Москву, в 1847-1851 годах. Эта магистраль стала второй в России после ветки между столицей и Царским Селом. Железная дорога строилась восемь лет. Новая трасса стала первой двухпутной железной дорогой в России, стала на то время крупнейшим инженерным сооружением в мире.

Для конечной станции в Петербурге была выбрана окраина города – перекрёсток Невского проспекта и Лиговского канала. Первоначально станцию назвали Николаевским вокзалом, равно как и саму железную дорогу – Николаевской. Такие названия они получили по имени императора Николая I, во время правления которого велось их строительство.

Московский вокзал построен по проекту архитектора К. А. Тона при участии К. А. Желязевича. Фасад здания выполнен в стиле ренессанс.

Именно после появления Московского вокзала из перекрёстка Невского проспекта и Лиговского канала появилась Знаменская площадь (ныне площадь Восстания). Точно такое же здание было построено в Москве, на противоположном конце нового железнодорожного пути (Ленинградский вокзал).

В основном Николаевский вокзал был возведён к 1851 году, но некоторые работы производили ещё в течение следующего. Пешеходы и экипажи проезжали на территорию станции через ворота, располагавшиеся справа от торцевого корпуса. Со стороны путей находились толстые кирпичные стены с воротами для проезда поездов под шатёр.

Для пассажиров первоначально на Николаевском (Московском) вокзале удобств предусмотрено не было, тогда как для царя их устроили предостаточно. Возле царских апартаментов всегда дежурили жандармы. Всем пассажиром при входе на вокзал вменялось в обязанность снимать головные уборы.

Движение по дороге открывалось частями, по мере её строительства. Так, на участке Санкт-Петербург – Колпино поезда начали ходить уже в 1847 году. Первоначально планировалось пустить по новому пути первым царский поезд. Но затем было принято решение испытать трассу путём переброски по ней нескольких составов с войсками. В течении трёх дней в Москву были перевезены два эскадрона лейб-гвардии Кавалергардского и Конного полков, два батальона лейб-гвардии Семёновского и Преображенского полков и дивизион гвардейской артиллерии.

18 августа 1851 года в 4 утра из Николаевского (Московского) вокзала столицы в Москву отправился императорский поезд. Состоял он из девяти вагонов, ехал до Москвы 19 часов. Николай I очень боялся переезда через железнодорожные мосты, и переходил их пешком, следуя за поездом. Для обеспечения безопасности движения вдоль всего пути было расставлено несколько десятков тысяч солдат.

Первый же поезд для простых пассажиров был отправлен только 1 ноября 1851 года. Проезд на нём по тем временам был очень дорогим, не самые состоятельные пассажиры размещались в товарных вагонах, а иногда и на открытых платформах. Желающий отправиться в Москву должен был подать в полицию особое прошение и свой паспорт. После проверки личности пассажиру выдавали билет, а паспорт выдавали только после окончания поездки. Об открытии Николаевской железной дороги писала газета “Санкт-Петербургские ведомости”:

Проезд на нём по тем временам был очень дорогим, не самые состоятельные пассажиры размещались в товарных вагонах, а иногда и на открытых платформах. Желающий отправиться в Москву должен был подать в полицию особое прошение и свой паспорт. После проверки личности пассажиру выдавали билет, а паспорт выдавали только после окончания поездки. Об открытии Николаевской железной дороги писала газета “Санкт-Петербургские ведомости”:

“1-е ноября останется днём навсегда памятным для России: в этот день происходило… открытие для публики железной дороги, соединяющей две наши столицы – голову и сердце России…

Обширная площадь перед зданием Путевого двора железной дороги была заранее покрыта толпами любопытного народа. В 10 часов, т. е. за час до отправления поезда, в залах Путевого двора собралось многочисленное общество и отправляющиеся в дорогу путешественники. Вся эта толпа с участием ходила по обширным залам, любуясь великолепием и удобством помещения, расторопностью и предупредительностью служащих при дороге” [Цит.

Первым начальником Николаевского (Московского) вокзала стал Николай Ильич Миклухо-Маклай – отец знаменитого путешественника. Его квартира находилась в самом здании вокзала. Кроме того здесь располагались конторы служащих Московского вокзала, управление железной дороги, жилые квартиры служащих.

Московский вокзал

Пассажиропоток постепенно рос. Зал для пассажиров перестал с ним справляться, некоторые путешественники были вынуждены ждать отправления во дворе. Отсутствовали специальные помещения для багажа, его выдавали прямо на платформе. В 1869-1879 годах проводилась реконструкция Николаевского (Московского) вокзала. Был пристроен двухэтажный флигель для приёма багажа, правое крыло здания соединили с царскими покоями. Появились специальные помещения для пассажиров 1-го и 2-го классов. В 1877 году кирпичную стену со стороны путей заменили на лёгкую застеклённую арку.

Со стороны Лиговского проспекта в 1898 году было построено кирпичное здание отделения Николаевской железной дороги, перед которым в советское время образовалась площадь со стоянкой для такси.

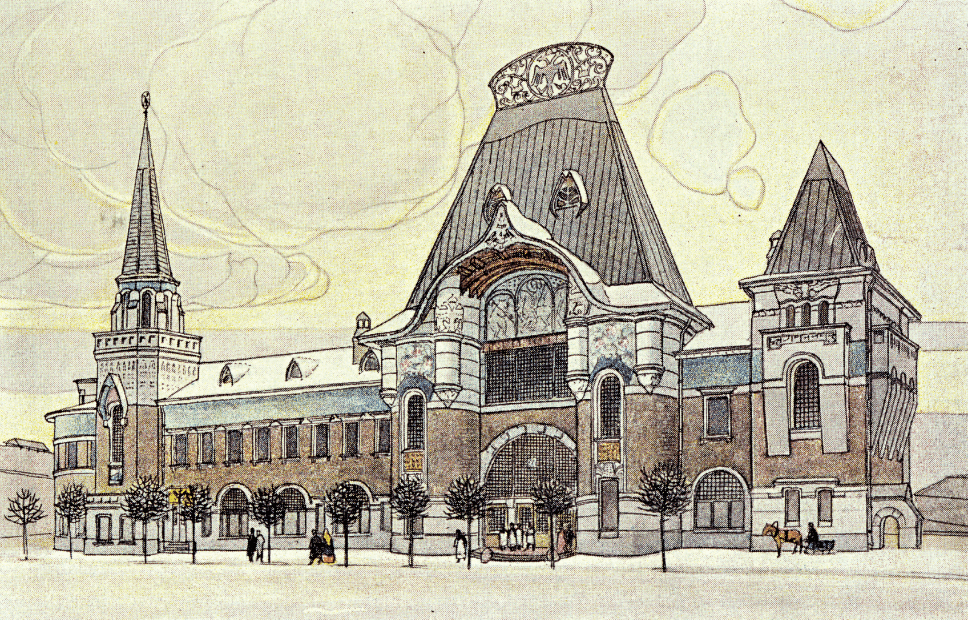

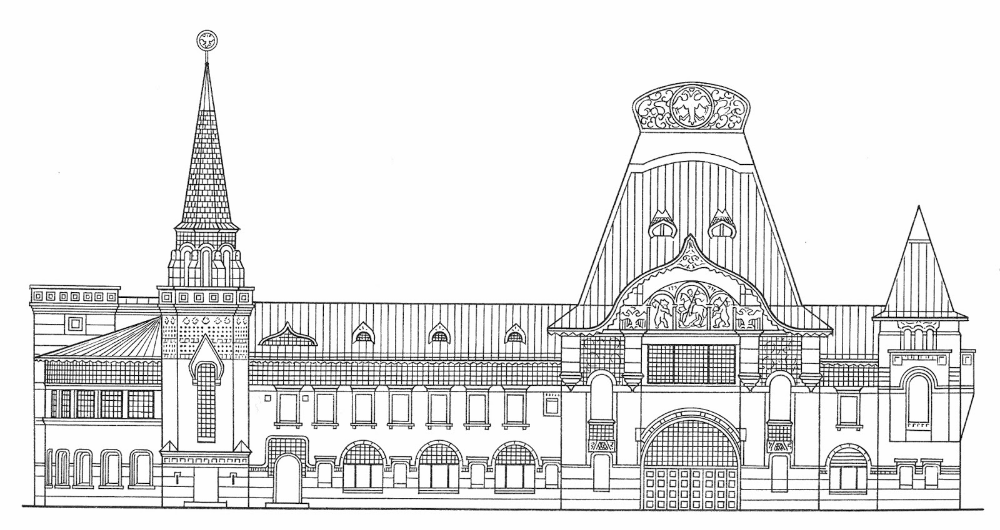

Появлявшиеся новые технические устройства требовали новых помещений, старое здание к началу ХХ века не могло их обеспечить. В 1912 году был объявлен конкурс на проект нового здания Николаевского (Московского) вокзала. Среди участвующих в конкурсе были В. А. Щуко, И. А. Фомин, Ф. И. Лидваль. Сложность решения заключалась в том, что новый вокзал мог быть расширен только в сторону путей, Знаменская площадь к тому времени уже была сформирована. Одобрение получил проект В. А. Щуко.

Строительные работы возглавил инженер А. Богородицкий. Они начались с возведения корпуса прибытия, который должен был стать левым крылом нового вокзала. С началом первой мировой войны строительство было прервано, старое здание избежало сноса.

Приказом наркома путей сообщения Ф. Э. Дзержинского Николаевская железная дорога была переименована в Октябрьскую в 1923 году, то же название получил и вокзал. В начале 1930-х годов станция стала именоваться Московским вокзалом.

Московский вокзал прекращал свою работу во время Великой отечественной войны. Отсюда отправлялись эшелоны с эвакуируемыми людьми, оборудованием заводов, экспонатами музеев. После взятия Мги немцами 29 августа 1941 года сообщение между Ленинградом и Москвой прервалось. Летом 1942 года с Московского вокзала продолжилась эвакуация ленинградцев. Поезда по соединительной ветке отвозили их до Ладожского озера. Главная магистраль была освобождена в январе 1943 года, с 10 ноября она продолжила свою работу. 20 марта 1944 года отсюда вновь отправилась “Красная стрела” [2, с. 64].

Световой зал Московского вокзала

Так и не перестроенное вокзальное здание эксплуатировать становилось всё сложнее. К концу 1930-х годов оно ещё не имело центрального отопления, обогревалось дровами и углём. В 1949-1951 годах прошла реконструкция его цокольного этажа, за счёт чего полезная площадь Московского вокзала увеличилась на 2 000 кв.

В конце 1950-х годов к правому крылу Московского вокзала со стороны Лиговского проспекта был пристроен новый флигель со вторым вестибюлем станции метро “Площадь Восстания”. Авторам его проекта стали архитекторы института Ленметропроект А. С. Гецкин и В. П. Шувалова.

Железная дорога между Ленинградом и Москвой была электрифицирована к 1962 году. 15 декабря от Московского вокзала отправился первый ведомый электровозом поезд (“Красная стрела”). Одновременно с электрификацией движения в здании вокзала были сделаны подземные переходы с выходом в город и на станцию метро “Площадь Восстания”.

Следующие улучшения здания Московского вокзала приурочили к 50-летию Октябрьской революции. В 1967 году был открыт новый световой (операционный) зал, что увеличило площадь вокзала ещё на 2 700 квадратных метров. Его торцевую стену отделали красным туфом, на ней нанесли текст решения II съезда Советов о переименовании Петрограда в Ленинград, принятого 26 января 1924 года:

“…Удовлетворить просьбу

Петроградского Совета рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов,

поддержанную резолюциями рабочих

всех фабрик и заводов Петрограда,

в ЛЕНИНГРАД

Пусть отныне этот крупнейший центр

пролетарской революции

навсегда будет связан с именем

величайшего из вождей пролетариата –

Владимира Ильича

УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА”

Внутри зала был установлен памятник В. И. Ленину работы скульптора Л. А. Месса. Памятник представлял из себя бюст высотой один метр, поставленный на постамент из чёрного полированного лабрадора высотой 4,5 метра.

Площадка между перронами и световым залом была перекрыта алюминиевым навесом в 1976 году. Вес этой конструкции составил 250 тонн, площадь – 1200 кв. м. Работы по её установке производились без ограничения движения поездов.

Бюст Ленина в зале прибытия в 1993 году сменил бюст Петра I. На торцевой стене вместо текста о переименовании разместили крупную надпись “Санкт-Петербург” и герб города. До недавнего времени фасад Московского вокзала имел зелёный окрас, в 2005 году восстановлен первоначальный розовый цвет.

Поделиться

Источники

1 Фролов А. И.: «Вокзалы Санкт-Петербурга». Издательство «Глагол», 2003 – 128 стр.

2 Севастьянов С. Ф.:

«Площадь Восстания».

Издательство «Лениздат»,

1987 –

94 стр.

расписание, фото, адрес и т. д. на официальном сайте Культура.РФ

История создания

Строили четыре года. В 1851 году работы закончили, и здание вокзала в Петербурге мгновенно преобразило Знаменскую площадь — нынешнюю площадь Восстания. Еще четыре года понадобилось на то, чтобы соединить две столицы железнодорожной веткой. Первым по новой дороге проехал состав с военными — испытывали надежность пути. На одном из участков поезд неожиданно забуксовал. Как выяснилось, дорожный мастер покрасил рельсы — от излишнего усердия.

Московский вокзал положил начало традиции, которая жива до сих пор, — в 1852 году именно в Большом зале установили первую публичную рождественскую елку в России. Через 20 лет путешествия по железной дороге так полюбились, что вокзал уже не справлялся с потоком пассажиров. В 1868 году пришлось пристраивать флигель — багажное отделение. А питерских чиновников Николаевской железной дороги отселили в отдельное здание. Оно и завершило архитектурный ансамбль. Вокзал поделили на помещения для 1, 2, 3 и даже 4-го класса. Отдельно размещались императорские особы. Первый начальник вокзала — Николай Ильич Миклухо-Маклай, отец знаменитого путешественника.

Вокзал поделили на помещения для 1, 2, 3 и даже 4-го класса. Отдельно размещались императорские особы. Первый начальник вокзала — Николай Ильич Миклухо-Маклай, отец знаменитого путешественника.

В 1897 году в центральном зале ожидания установили бюст Николая I. С цитатой из императорского Указа: «…Мы положили возвести железную дорогу от Санкт-Петербурга до Москвы, по примеру других держав. Возвести оную за счет казны, дабы удержать постоянно в руках правительства и на пользу общую сообщение, столь важное для всей промышленной и деятельной жизни Государства». С 1968 года в здании вокзала стоял метровый бюст Ленина. А в 1993 году городской совет решил увековечить на этом месте основателя города — Петра I.

С ХХ веком приходит прогресс: телеграф, система централизации стрелок. Требуются дополнительные площади. В конкурсе на проект обновленного вместительного вокзала участвуют самые известные архитекторы того времени: Фомин, Лидваль, Щуко, Барышников, Гречанников. Задачу предстояло решить непростую. Вписать в пределы старого здания новое, большее по объему. При этом развернуться не давала транспортная загруженность площади и памятник Александру III.

Вписать в пределы старого здания новое, большее по объему. При этом развернуться не давала транспортная загруженность площади и памятник Александру III.

Одобрили проект Владимира Щуко. Он предложил расширить здание в сторону железнодорожных путей. Отдельно успели построить корпус прибытия. Дальнейшим работам помешала Первая мировая война. Так историческое здание вокзала избежало сноса.

Вокзал в Великую Отечественную войну

В Великую Отечественную вокзал становится объектом стратегическим. Поезда, отходящие от перронов, везут в эвакуацию людей, оборудование заводов, самые ценные музейные экспонаты. 29 августа 1941 года жизнь на вокзале практически замерла. Фашисты разбомбили пути в районе поселка Мга.

Вокзал Московский пуст,

Уныло как в пещере,

Под валенками — хруст,

Надуло снег сквозь щели…

Сегодня хоть кричать —

Ответит только эхо.

И некого встречать,

И никуда уехать…

Это стихотворение «Блокадный вокзал» ленинградского поэта Юрия Воронова. Таким он увидел это место в самые тяжелые для петербуржцев дни.

Таким он увидел это место в самые тяжелые для петербуржцев дни.

Московский вокзал в послевоенное время

Вернулись пассажиры на Московский вокзал в феврале 1944-го. После освобождения железнодорожной ветки Ленинград — Москва от фашистов. И снова встал вопрос о расширении. Четыре раза здание реконструировали и украшали усилиями «Ленгипротранса» и Мухинского художественного училища. Новые залы, навесы на платформах, которые монтировали без остановки движения, технические усовершенствования для удобства пассажиров. Изменения во внешний облик исторического здания внесли лишь в конце 50-х годов ХХ века — пристроили вестибюль станции метро «Площадь Восстания». В остальном Московский вокзал остался прежним, как и 160 лет назад, когда его строительство открыло новую эпоху в жизни Северной столицы.

Архитектура Московского вокзала в Санкт-Петербурге, Россия

Расположенный на одном из концов самой оживленной железнодорожной линии России, Московский вокзал когда-то был самой важной станцией в Российской империи и до сих пор является пунктом прибытия сотен посетителей каждый день. из Москвы, Центральной, Южной и Восточной России.

из Москвы, Центральной, Южной и Восточной России.

Как и его сестра, Ленинградский вокзал в Москве, Московский вокзал был построен одновременно с первой в России междугородней железной дорогой, Николаевской (ныне Октябрьской) железной дорогой, связавшей Санкт-Петербург с Москвой. Обе станции были спроектированы архитекторами Константином Тоном и Рудольфом Желязевичем. Их дизайн напоминал европейские ратуши XII и XIII веков с высокими башнями с часами и ложными аркадами на первых этажах.

Вокзал первоначально назывался Николаевским вокзалом (Николаевский вокзал), и император Николай I был одним из первых пассажиров, прошедших через него по пути в Москву со своей семьей. Первые несколько лет путь был трудным. Мало того, что билеты на поезд были дорогими, так еще и для их покупки каждый пассажир должен был предъявить специальное заявление в полицию вместе с паспортом, который возвращали только по возвращении в Санкт-Петербург.

Несмотря на это, количество пассажиров вскоре потребовало расширения здания. Однако первое расширение в 1868 году также оказалось недостаточным, и в 1912 году Владимир Щуко выиграл конкурс на проектирование совершенно новой станции. Поскольку Знаменская площадь (ныне площадь Восстания) к тому времени была полностью застроена, единственным способом продления здания был путь вниз по путям. Только первое крыло нового здания Щуко (ныне кассы) было завершено, когда проект был заброшен из-за начала Первой мировой войны, сохранив первоначальную структуру Тона и Желязевича.

Однако первое расширение в 1868 году также оказалось недостаточным, и в 1912 году Владимир Щуко выиграл конкурс на проектирование совершенно новой станции. Поскольку Знаменская площадь (ныне площадь Восстания) к тому времени была полностью застроена, единственным способом продления здания был путь вниз по путям. Только первое крыло нового здания Щуко (ныне кассы) было завершено, когда проект был заброшен из-за начала Первой мировой войны, сохранив первоначальную структуру Тона и Желязевича.

Статуя Петра Великого в парадном зале Московского вокзала

Главный зал Московского вокзала

Скоростной поезд «Сапсан» на Московском вокзале

В 1960-е годы к вокзалу был пристроен современный главный зал с бюстом Владимира Ленина в центре (в 1990-х его заменили бюстом Петра Великого). Сегодня Московский вокзал остается одним из самых загруженных в России, а давно запланированная линия высокоскоростной железной дороги между двумя главными городами России означает, что в скором времени она почти наверняка подвергнется дальнейшей реконструкции и расширению.

Сегодня Московский вокзал остается одним из самых загруженных в России, а давно запланированная линия высокоскоростной железной дороги между двумя главными городами России означает, что в скором времени она почти наверняка подвергнется дальнейшей реконструкции и расширению.

| Адрес: | Невский проспект, 2, Площадь Восстания / 85 29 | Проверьте указатели на платформе, для выхода из которой вам нужно метро (в центре перрона на Маяковской), и вы выйдете в западном крыле станции. |

|---|---|---|

| Сайт: | http://www.moskovsky-vokzal.ru | |

| Что поблизости? | Лиговский проспект, Обелиск города-героя, Гостиница Октябрьская |

развивающиеся проекты «народного дворца»

Московский метрополитен уникален в своем роде. Лондонское метро может быть старше, а метро Шанхая может быть больше, но ни одна система общественного транспорта в мире не может сравниться с роскошной архитектурой и грандиозными амбициями, скрывающимися под московскими улицами.

Станции системы были разработаны, чтобы прославлять и укреплять социалистическую диктатуру в России, с изысканным декором и впечатляющими размерами, предназначенными для использования в качестве подземных «народных дворцов». Эти потрясающие пространства были таким же местом назначения, как и наземные районы, которые они обслуживали, и вызывали благоговение у немецкого драматурга и поэта Бертольта Брехта, присутствовавшего на открытии метро, как своей эстетикой, так и политическим посылом, стоящим за ними.

«Теперь, когда линия поезда была построена по самым идеальным образцам / И хозяева пришли посмотреть / И покататься по ней, они были те самые / Те, кто ее построили», — гласит перевод стихотворения Брехта ‘ Московские рабочие овладевают Большим метро 27 апреля -го -го года 1935 года.

Московский метрополитен был впервые открыт в 1935 году при Сталине в Советском Союзе. Одна линия протяженностью 11 км обслуживала 13 станций. За восемь последующих десятилетий система метро была расширена и теперь насчитывает более 200 станций и 379 станций. км пути. За это время стиль станций московского метро вобрал в себя барочную архитектуру и влияние ар-деко и продолжает развиваться сегодня, при этом современные станции принимают более функциональный интернациональный подход.

км пути. За это время стиль станций московского метро вобрал в себя барочную архитектуру и влияние ар-деко и продолжает развиваться сегодня, при этом современные станции принимают более функциональный интернациональный подход.

Начало строительства

Старинная фотография, на которой запечатлены первые работы по строительству Московского метрополитена в начале 1930-х годов. Десятки тысяч русских рабочих, многие из которых были вынуждены работать, участвовали в строительстве первой линии метро, которая соединила Сокольники с Парком Культуры и Смоленской.

В то время как российские рабочие отвечали за строительство и отделку станций, британские инженеры — ветераны лондонского метрополитена — активно консультировали на начальном этапе строительства, выступая за новые методы прокладки туннелей и использование эскалаторов вместо лифтов на станциях метро. Советский режим в конечном итоге депортировал многих иностранных инженеров по обвинению в шпионаже из-за того, что они узнали об инфраструктуре города.

Скромное начало

Фото предоставлено А. Савиным

Современный снимок станции «Кристи Пруды», которая была открыта в 1935 году как часть первой очереди метрополитена. Станции на этом участке были несколько скромнее будущих феерий, но более высокие сводчатые потолки по-прежнему производили впечатление на станциях подземки, а открытие линии было встречено уличными парадами, театральными представлениями и массовой рекламной кампанией советских властей. власти, подготовив почву для грандиозного проекта, которым должно было стать Московское метро.

Довоенная сталинская архитектура

Фото предоставлено Ludwig14

Станция «Маяковская», открытая в 1938 году как часть второй очереди метро, всемирно известна как яркий образец довоенной сталинской архитектуры и одна из самых почитаемых станций метро в мире. Это первый пример конструкции станции с глубокими колоннами с перекрывающимся сводчатым пространством, поддерживаемым колоннадами перед платформами.

Маяковская, названная в честь русского поэта и футуролога Владимира Маяковского, также отражает пропагандистские функции многих станций метро советской эпохи. Потолки станции усеяны 34 фресками Александра Дейнеки, представляющими идеализированные снимки жизни в СССР.

Электрические вдохновения

Фото предоставлено А.Савиным

Вторая мировая война прервала строительство Электрозаводской, которое было завершено в 1944 году в составе третьей очереди метро. Над дизайном и оформлением станции работали архитекторы Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх, она демонстрирует инновационную схему освещения в сочетании с неоклассическим стилем с использованием мраморных рельефов. Дорогостоящие строительные материалы, такие как мрамор, были доставлены со всего Советского Союза для Московского метрополитена, чтобы показать сцены из российского тыла во время войны.

Станция получила свое название от соседней фабрики по производству лампочек, что объясняет известность освещения платформы и ряд барельефов в вестибюле, посвященных пионерам электричества, в том числе Майклу Фарадею, Бенджамину Франклину и Александру Попову.

Русское барокко

Фото предоставлено Хорхе Ласкаром. фризы. Станция также является одной из самых загруженных в Московском метрополитене; он служит воротами в главный железнодорожный узел города на Комсомольской площади, обслуживающий станции Ленинградский, Ярославский и Казанский.

Возвращение грандиозных замыслов Московского метрополитена

Замысловатая потолочная световая инсталляция в центральном вестибюле станции «Авиамоторная», которая была открыта в декабре 1979 года. В первые годы «холодной войны» многие новые станции метро стали более сдержанными. в конце 1950-х и 60-х годах, как сообщается, под руководством советского лидера Никиты Хрущева, который стремился сократить расходы и предпочитал более утилитарный подход к дизайну и строительным материалам.

В 1970-е годы в Московском метрополитене вернулось привлекательное визуальное оформление, а также тематика станций. Тема для «Авиамоторной» — авиация, отраженная в световом дисплее, призванном представить ткань мироздания, и большая металлическая скульптура, изображающая обреченный полет Икара из греческого мифа.

Функциональность для современности

Фото предоставлено Бернтом Ростадом

К 1990-м годам, приближаясь к эпохе модерна, декоративная экстравагантность снова стала приглушаться, уделяя больше внимания функциональному дизайну, а также многие другие страны. Однако эта тенденция не исключает пересмотра старых стилей на новых станциях. Долгожданная станция «Парк Победы», открывшаяся в 2003 году после начала строительства в 1986, описывается как возвращение к «неосталинскому» стилю с классическим орнаментом и подробными мозаиками, такими как эта, которая прославляет победу России на восточном фронте во время Второй мировой войны.

Принятие международных конвенций

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время осмотра недавно открытой в 2012 году станции Новокосино, которая является примером современного подхода к проектированию станций московского метрополитена. Конечным продуктом являются не «народные дворцы» прошлого, а эффективные современные транспортные узлы. Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, а также международный стиль, принятый для проекта Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, повлияли на эту тенденцию, по словам историка архитектуры Николая Васильева, который говорил с СитиЛаб в июле.

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, а также международный стиль, принятый для проекта Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, повлияли на эту тенденцию, по словам историка архитектуры Николая Васильева, который говорил с СитиЛаб в июле.

«Современный стиль в этот период внедрялся госконтрактами, а не частными застройщиками», — сказал Васильев. «По большей части эти дизайны довольно нейтральны и даже скучны. Но в среднем они демонстрируют значительно улучшенное техническое качество».

Приоритет эффективности в современном дизайне

Фото с сайта mos.ru

В 2018 году появились признаки того, что новые проекты станций Московского метрополитена продолжают принимать более международный подход. Для двух новых наземных станций «Филатов Луг» и «Прокшино», которые планируется открыть на 11-километровом участке первоначальной 19-километровой линии метро.35-й эпохи Сокольнической линии, архитекторы сохранили высокие сводчатые потолки, которые изначально выделяли Московский метрополитен, но в остальном использовали ряд общих приемов проектирования станций, от стеклянных стен до ярких билетных залов и выходов, чтобы помочь пассажирам ориентироваться.

Словно подкрепляя тот факт, что дизайн станции метро открыт для глобальных влияний, проектировщики станции отметили, что на них повлияли станции тяжелого железнодорожного транспорта, такие как лондонский Ватерлоо, нью-йоркский Пенсильванский вокзал и Киевский вокзал в Москве, которые все были построены в 19-го -го и начала 20-го -го века со стеклянными стенами и сводчатыми потолками.

В то время как передовые тенденции дизайна, несомненно, сделают новые и будущие станции Московского метрополитена настолько эффективными, насколько это необходимо для одной из самых загруженных систем скоростного транспорта в мире, старый послевоенный дизайн по-прежнему вызывает привязанность современных москвичей.

«Для современного типичного пользователя метро современные станции преобладают как стандартный образ системы», — сказал Васильев CityLab. «Но за исключением нескольких недавних, сделанных с использованием монументальной мозаики или искусных форм, эти станции вообще не воспринимаются как архитектура.