Алевриты

АЛЕВРИТЫ [от гр. aleuron — мука] — группа рыхлых мелкообломочных осадочных горных пород, состоящих преимущественно из минеральных зерен кварца, полевого шпата, слюды и др. частиц размером 0,05 — 0,1 мм. А. являются материнскими породами наиболее плодородных серых лесных почв и черноземов, на которых формируются леса высокой продуктивности: буковые, дубравы, травяные сосняки и др.[ …]

| Пример алевритов более радиоактивных, чем глинистые сланцы. Эволюцию раз- |

| Пример алеврита, более радиоактивного, чем глина. Слои алеврита легко устанавливаются на кривых ПС и нейтронного каротажа (уровни с) (из Serra и Sulpice, 1975). |

| Глинистые сланцы с очень тонкими прерывистыми слоями алеврита – как они виды на изображении Formation MicroScanner (с разрешения Schlumberger). |

Радиоактивные интервалы могут соответствовать: (а) отложениям алеврита с высоким содержанием торийсодержащих минералов (т. е. циркона), и, часто, тяжелых минералов (т.е. сидерита, пирита, слюд) или (Ь) глинистым сланцам. Литофации будут распознаваться на основе графиков взаимной зависимости рь и 0м с показаниями ПС, Ре, тория (Т1″ ) и калия (К) на оси Z. В примере на рис.6.6-43, алевритистые слои, хорошо различаемые на кривых ПС и нейтронного каротажа (уровень с), являются более радиоактивными, чем окружающие глинистые сланцы. Торий и калий помогают определить преобладающий тип глинистого минерала, а уран коррелируется с процентным содержанием органического вещества.[ …]

е. циркона), и, часто, тяжелых минералов (т.е. сидерита, пирита, слюд) или (Ь) глинистым сланцам. Литофации будут распознаваться на основе графиков взаимной зависимости рь и 0м с показаниями ПС, Ре, тория (Т1″ ) и калия (К) на оси Z. В примере на рис.6.6-43, алевритистые слои, хорошо различаемые на кривых ПС и нейтронного каротажа (уровень с), являются более радиоактивными, чем окружающие глинистые сланцы. Торий и калий помогают определить преобладающий тип глинистого минерала, а уран коррелируется с процентным содержанием органического вещества.[ …]

Песчаник, сортировка от умеренной до хорошей, местами сцементирован алевритом.[ …]

| Фотография годичной ленты (увеличение 75 х). Видны тонкие слои алеврита, преимущественно угловатых обломков кварца и полевого шпата, чередующиеся со слоями более тонкого материала (темный цвет) сходного состава, но с повышенным содержанием хлорита (из РеНцоИп, 1975). |

Структура почвы определяется относительным содержанием в ней песка, алеврита, глины и обычно иллюстрируется диаграммой — «треугольником почвенной структуры» (рис. 3.9).[ …]

3.9).[ …]

Примечание. 1 группа почв — толстые слои песка с незначительной при-месью алеврита и глины, а также толстые слои водопроницаемого гравия; И группа — песчаные почвы, имеющие после увлажнения водопроницаемость выше средней; III группа — маломощные почвы и почвы с высоким содержанием глины и коллоидов, после насыщения имеют водопроницаемость ниже средней; IV группа — в основном глины с высоким коэффициентом набухания или маломощные почвы с почти непроницаемыми слоями вблизи поверхности.[ …]

| Латеральная аккреция чередующихся напластований песков и илистых алевритов в результате миграции косы в меандрирующем приливно-отливном канале [1994]. |

Донные осадки. На российском шельфе представлены преимущественно отложениями алеврито-пелито-вой размерности с примесью песка. Их толщина составляет в среднем первые десятки сантиметров в верхней части шельфа и первые метры на остальной его акватории. Нижняя часть шельфа покрыта глинистыми илами. Анатолийский шельф сложен алевритоглинистыми разностями. Осадки континентальных склонов представлены нелитифицированными пластичными илами. Большую роль играют обвальнооползневые отложения, особенно в верхней части склонов. Распространены они и в пределах подводных каньонов (по данным подводного телевидения). Осадки, вскрытые грунтовыми трубками на склоне, почти повсеместно демонстрируют текстуры оползания. На турецком склоне в каньонах встречаются поля валунов. Характерной особенностью турецкого склона является высокая газонасыщенность молодых осадков. Согласно проведенным изысканиям, газонасыщенные слои часто залегают на расстоянии первых метров от поверхности дна, а эманация газа на дне представляет обычное явление. Поле распространения воронок протягивается с края шельфа до глубины 300 м.[ …]

Анатолийский шельф сложен алевритоглинистыми разностями. Осадки континентальных склонов представлены нелитифицированными пластичными илами. Большую роль играют обвальнооползневые отложения, особенно в верхней части склонов. Распространены они и в пределах подводных каньонов (по данным подводного телевидения). Осадки, вскрытые грунтовыми трубками на склоне, почти повсеместно демонстрируют текстуры оползания. На турецком склоне в каньонах встречаются поля валунов. Характерной особенностью турецкого склона является высокая газонасыщенность молодых осадков. Согласно проведенным изысканиям, газонасыщенные слои часто залегают на расстоянии первых метров от поверхности дна, а эманация газа на дне представляет обычное явление. Поле распространения воронок протягивается с края шельфа до глубины 300 м.[ …]

Распределение фаций весьма неравномерное; преобладают тонкозернистые отложения (алевриты, глины, илы и гемипелагические осадки). Как правило, существует иловая граница [2314], отделяющая высокоэнергетические песчаные фации шельфа от илистых осадков склона. Вдоль перегиба шельфа накапливается некоторое количество намывного песка, и он перемещается вниз по каньонам и оврагам, формируя изолированные лопастевидные выступы. Для ряда склоновых шлейфов обычны оползни и обломочные фации.[ …]

Вдоль перегиба шельфа накапливается некоторое количество намывного песка, и он перемещается вниз по каньонам и оврагам, формируя изолированные лопастевидные выступы. Для ряда склоновых шлейфов обычны оползни и обломочные фации.[ …]

Нижнеюрский водоносный комплекс представлен неравномерно переслаивающимися песчаными и алеврито-глинистыми породами. Коллекторы — песчаники, реже алевролиты, с пористостью от единиц до 30% и проницаемостью до 3-10“12 м2.[ …]

Отложения меандрирующих рек показывают нормальную сортировку и обычно состоят из песков, алевритов и глинистых сланцев; пес-чано-глинистый коэффициент в общем случае меньше 1. Зона подошвы выветривания отсортирована плохо, и размер зерен изменяется от конгломератов до крупнозернистых песков. Вверх по разрезу подошва выветривания переходит в хорошо отсортированные пески, от средне- до тонкозернистых. Верхняя зона сложена в основном очень мелкими песками, алевритами и некоторым количеством глин, и может иметь сортировку от плохой до совершенной (МэМег, 1965; БеПеу, 1972). [ …]

[ …]

В отличие от описанных выше осадков с ясной тонкой слоистостью плохо стратифицированные и массивные алевриты характерны для некоторых фьордовых обстановок [720, 1765]. Динамика осадконакопления этих отложений изучена недостаточно.[ …]

В модели мелкозернистых турбидитов представлена большая часть фаций из классов О и £ Глины с прослоями алеврита и градационной слоистостью (£,) переходят вверх в сортированный ил (Е2) и в несортированный ил (Е3) [1903]. Пачку с градационной слоистостью (£,) можно далее подразделить на мощный часто линзовидный базальный слой алеврита со слабой волнистостью на кровле (Т0), относительно мощный горизонт глины с конволютными прослойками алеврита СГ1), слой с низкоамплитудной волнистостью (Т2), отчетливо параллельный (Г3), неотчетливо параллельный (Г4) и тонкослоистый алеврит (Г5). Они перекрываются сортированной глиной (Г6), несортированной глиной (Т7) и маломощной микро-биотурбированной зоной (Гя) [1327, 1774, 2065, 2357].[ …]

Единица 3: слоистость со следами мелкой ряби в тонкозернистом песке, образованном полосчатыми песками и алевритами. Рябь листоватая или массивная. Мелкомасштабная рябь, микробары и размывы. Они могут быть связаны с отложениями недавно отмершего русла.[ …]

Рябь листоватая или массивная. Мелкомасштабная рябь, микробары и размывы. Они могут быть связаны с отложениями недавно отмершего русла.[ …]

Тип IV многослойного литологического строения; представлен в верхней части разреза чередованием песков, алевритов, карбонатных пород (мергелей, известняков, доломитов), писчего мела мелового возраста; в нижней – чередованием глин и песков с галькой юрского возраста. Юрско-меловые отложения сформированы в морских условиях. Состав водных вытяжек сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный натриевый. В обменном комплексе преобладают кальций и магний, но натрий также присутствует в значительных концентрациях. Мощность водоносной толщи – до 100-150 м и более. Данный тип распространен на исследуемой территории незначительно.[ …]

Тонкокристаллические гипсовые алевриты и пески по особенностям наслоения сравнимы с другими кластическими породами [1040, 2.141]. Они могут накапливаться в виде ламинарных слоев миллиметровой толщины, которые образуют четко слоистые пачки мощностью от нескольких сантиметров до нескольких метров. Эти слои могут иметь косую слоистость, островершинные и волнообразные знаки ряби и другие особенности, которые создаются действием течений.[ …]

Эти слои могут иметь косую слоистость, островершинные и волнообразные знаки ряби и другие особенности, которые создаются действием течений.[ …]

Платформенный чехол бассейна максимальной мощностью 3,5— 4 км сложен породами юры — антропогена, в составе которых преобладают песчаники, пески, алевриты и глины; встречаются и мощные, до нескольких сот метров, пачки карбонатных пород (верхняя юра, ва-ланжин, верхний мел, нижний палеоцен, эоцен, верхний миоцен — нижний плиоцен).[ …]

С размером обломков горных пород связан их химический состав. Так, пески водно-ледникового и аллювиального происхождения являются окисью кремния. Алевриты и глины – обломки полевых шпатов, а по химическому составу – это алюмоселикаты различных металлов: калия, натрия, кальция, магния, железа и т.д. Поэтому понятна более высокая трофность по сравнению с песками отложений, где в песках в различных пропорциях есть глинистые частицы.[ …]

Ледниковые или моренные отложения, кратко именуемые мореной, — это скопление несортированных обломков горных пород – валунов, гальки, гравия, песков, алевритов и глин, перенесенных и отложенных ледником. Глинистые разности характеризуются большей уплотненностью и малой пористостью, иногда сланцеватостью.[ …]

Глинистые разности характеризуются большей уплотненностью и малой пористостью, иногда сланцеватостью.[ …]

Собинское нефтегазовое месторождение расположено на юго-за-паде Тунгусского бассейна в центральной части Катангской седловины. В составе вана-варской свиты выделяют четыре-пять продуктивных горизонтов. Состав газов месторождения азотно-углеводородный, реже углеводородный с повышенной концентрацией азота (до 20%). Пористость и проницаемость песчаников меняются соответственно от 5 до 20% и от 1 -10—16 до 9 10—13 м2. Из водонасыщенной части продуктивных пластов получены весьма изменчивые и в целом незначительные протоки дебитом от 1,5 до 26 м3/сут при депрессиях от 1450 до 680 м. Пластовое давле: ние на глубинах 2632—2686 и 3047—3062 м составило соответственно 30 и 36—38 МПа, что превышает условное гидростатическое на 13— 20%. Коэффициент аномальности пластового давления нарастает с Глубиной Температура в продуктивных горизонтах изменяется от 26 до 36° С, достигая в наиболее погруженной северо-восточной части моноклинального склона месторождения 60° С. [ …]

[ …]

Приливные песчаные гребни и другие ассоциированные песчаные тела (песчаные волны, песчаные ленты и литоральные пески) могут быть окружены морскими илами, алевритами и илами приливно-отливных отмелей, отложениями барьерного острова, пляжа или аллювиально-эстуариевыми отложениями.[ …]

Ориентация гальки, в общем случае, хорошо определена, поскольку ее размер упрощает наблюдение (рис.3-9). Измерение и количественное описание мелких зерен (песка, алеврита…) намного сложнее. Тем не менее, для несферических зерен установлено, что обычно они имеют такую же ориентацию, как их оси максимального удлинения, и ориентация параллельна направлению течения. В целом, ориентация не филлитовых (не сланцеватых) зерен не оказывает влияния на пористость. Напротив, ее влияние на проницаемость, или, точнее, на анизотропию или направление максимальной проницаемости, весьма велико. Следовательно, в русловых песках, направление максимальной проницаемости параллельно оси удлинения песчаных тел. В песках прибрежных баров, направление максимальной проницаемости перпендикулярно оси удлинения песчаных тел, и параллельно преобладающему направлению течений (рис.3-10). Ориентация филлитовых частиц (глинистых сланцев), будет такой же, как ориентация их длинных сторон, параллельных плоскости напластования (рис.3-11).[ …]

В песках прибрежных баров, направление максимальной проницаемости перпендикулярно оси удлинения песчаных тел, и параллельно преобладающему направлению течений (рис.3-10). Ориентация филлитовых частиц (глинистых сланцев), будет такой же, как ориентация их длинных сторон, параллельных плоскости напластования (рис.3-11).[ …]

Единица 7: крупномасштабная косая слоистость, в основном грубозернистая с галькой, с эрозионным нижним контактом. Могут присутствовать прерывистые линзы песка, алеврита и глины. Эта единица связана с перемещением перекатов в горизонтальном направлении и вниз по течению.[ …]

| Осадконакопление в ледниковом озере. В течение лета, тонкослоистый песок со знаками ряби набегания откладывается на проградирующей дельте, а тонкие слои алеврита откладываются плотностным подрусловым потоком на дне озера. В течение зимы, поверхность озера замерзает, и взвешенный глинистый материал мо- |

Дельтовая система Рочес-Грит в том же бассейне подобна описанной выше. [ …]

[ …]

Зона предледниковых фаций включает комплекс отложений от краевых до предледниковых, таких, как пески и гравийники разветвленных рек, озерные глины, а также пески и алевриты ветрового надува. Эта область находится большей частью за пределами зоны донных морен. Сделать заключение об оледенении по одним только этим отложениям, если не считать гальку со штриховкой, невозможно. Вне крупных речных русел, где аккумулируются отложения долинного шлейфа, эти осадки быстро выклиниваются по мере удаления от комплекса конечных морен.[ …]

Условия, подходящие для регулярного отложения иловых шлейфов, существовали в раннемеловом проливе южной Англии [37,38]. Илистые слои лежат в центральной части кварцевых алевритов и песков и являются диагностическими для двух периодов приливного затишья, отделенных отложениями приливно-отливного течения (стадии В, С и О на рис. 7.39). Пески передового слоя отражают миграцию песчаной волны или мегаря-би в течение стадии преобладания течений (рис.[ . ..]

..]

Условия, подходящие для регулярного отложения иловых шлейфов, существовали в раннемеловом проливе южной Англии [37,38]. Илистые слои лежат в центральной части кварцевых алевритов и песков и являются диагностическими для двух периодов приливного затишья, отделенных отложениями приливно-отливного течения (стадии В, С и О на рис. 7.39). Пески передового слоя отражают миграцию песчаной волны или мегаря-би в течение стадии преобладания течений (рис.[ …]

На некоторых поймах важную роль играет ветровая деятельность. На поймах могут аккумулироваться эоловые алевриты большой мощности, которые в таких случаях составляют главную массу местных отложений [1438]. На путях пересыхающих рек эоловые дюны могут загораживать или отводить русла, а перенесенные и отсортированные ветром пески могут быть пере-отложены затем при восстановлении речной деятельности.[ …]

С хадумским горизонтом связаны крупнейшие газовые месторождения Центрального Предкавказья (Северо-Ставропольское, Тахта-Кугультинское и др. ). Хадумский горизонт мощностью около 130 м сложен алевролитами и алевритами с прослоями глинистых пород. Суммарная мощность песчаных образований 40—70 м. Песчаные фации хадума в виде полосы прослеживаются через Ставропольский свод в Восточно-Кубанский прогиб и далее на Тимашевскую ступень.[ …]

). Хадумский горизонт мощностью около 130 м сложен алевролитами и алевритами с прослоями глинистых пород. Суммарная мощность песчаных образований 40—70 м. Песчаные фации хадума в виде полосы прослеживаются через Ставропольский свод в Восточно-Кубанский прогиб и далее на Тимашевскую ступень.[ …]

В каждом из типов присутствует алевритовый «летний» слой и перекрывающий его илистый «зимний» слой, хотя количественные соотношения этих двух компонентов могут сильно варьировать. Слои алеврита (или иногда мелкого песка) отлагаются турбидитными течениями, а илистые слои представляют собой результат выпадения тонкого взвешенного материала. Ритмиты первого типа встречаются на участках, удаленных от впадающих в озеро рек, и содержат тонкие четко различимые слои алеврита. Ритмы второго типа состоят из алевритовых и илистых слоев одинаковой мощности и отлагаются в разнообразных обстановках. Толстослоистые разности аккумулируются в батиметрических впадинах вблизи дельт, а тонкослоистые образуются в стадии, когда озеро испытывает дефицит в поступлении осадков. Ритмиты третьего типа, в которых слои алеврита всегда мощнее глинистых слоев, образуются на склонах подводных дельт, причем алевритовый материал привносится подводными течениями. Поэтому здесь в вар-ве, или ритмите, с удалением от места впадения реки наблюдаются четкие переходы от сравнительно мощных ритмических пар с преобладанием алевритовой составляющей к тонким сдвоенным слоям с преобладанием илистого компонента [1842].[ …]

Ритмиты третьего типа, в которых слои алеврита всегда мощнее глинистых слоев, образуются на склонах подводных дельт, причем алевритовый материал привносится подводными течениями. Поэтому здесь в вар-ве, или ритмите, с удалением от места впадения реки наблюдаются четкие переходы от сравнительно мощных ритмических пар с преобладанием алевритовой составляющей к тонким сдвоенным слоям с преобладанием илистого компонента [1842].[ …]

Для колонок осадков, поднятых в 1979 г. в других частях абиссальной равнины, была характерна еще более четко выраженная последовательность, типичная для подводных конусов выноса: наличие довольно мощных прослоев песка, постепенно переходящих вверх по разрезу в алевриты (градационная слойчатость). Выше наблюдалось тонкое чередование алевритовых и алевритово-глинистых илов. Толщина венчающих прослоев глинистого ила не превышала 3—5 см, а в некоторых циклитах эти последние вообще отсутствовали. Была обнаружена также обратная градационная слойчатость, которая характерна для зерновых потоков. [ …]

[ …]

Для колонок осадков, поднятых в 1979 г. в других частях абиссальной равнины, была характерна еще более четко выраженная последовательность, типичная для подводных конусов выноса: наличие довольно мощных прослоев песка, постепенно переходящих вверх по разрезу в алевриты (градационная слойчатость). Выше наблюдалось тонкое чередование алевритовых и алевритово-глинистых илов. Толщина венчающих прослоев глинистого ила не превышала 3—5 см, а в некоторых циклитах эти последние вообще отсутствовали. Была обнаружена также обратная градационная слойчатость, которая характерна для зерновых потоков.[ …]

Распространение осадков в Западном Внутреннем эпиконтинентальном море во время максимума морского цикла Гринхорн (поздний мел). Пелагические осадки развиты в центральной части бассейна и то только в момент высокого стояния уровня моря, когда терригенный материал перехватывался прибрежными ловушками [1314]. 1 — пески и алевриты; 2 — смешанные глинисто-карбонатные илы; 3 — темные глинистые илы; 4 — чистые пелагические карбонатные илы. |

Для водоносного комплекса характерна геофильтрационная неоднородность. Так, коэффициенты фильтрации различных литологических разностей пород изменяются: у песчано-гравийно-галеч-никовых отложений – от 12-35 до 115-320 м/сут; разнозернистых и гравелитовых песков – от единиц до первых десятков м/сут; мелкозернистых песков и песчаников – от десятых до единиц м/сут; глинистых песков, алевролитов, алевритов – от сотых до десятых м/сут.[ …]

Современными гидравлическими процессами, которые контролируют особенности распределения осадка, являются: 1) сеть направленных к югу течений, связанных с северными ветрами, которые сопровождаются частыми зимними штормами, 2) направленные от берега волновые валы, интенсивность которых увеличивается с уменьшением глубины [548], и 3) транспортировка во взвеси приносимых с берега обогащенных алевритом илов, которые приносятся по приливно-отливным протокам и эстуариям [2239] в связи с отливной разгрузкой.[ …]

Важнейшими особенностями фаций приливной протоки являются: наличие базальной эрозии поверхности дна с отложениями раковинного гравия со смешанным фаунистическим комплексом; наличие крупных латеральных поверхностей аккреции, наклоненных в сторону русла протоки и отражающих прежнее положение седиментаци-онного борта протоки, и крупномасштабных участков крупной (более 1 см) косой слоистости приливно-отливного течения, разделенных тонкими волнистыми слойками алеврита и глины [1183, 2228]. [ …]

[ …]

Гидравлический режим. Главным источником энергии являются метеорологически индуцированные течения, включая и течения волнового дрейфа (волновые валы), и непосредственно ветровые дрейфовые течения, которым свойственна наиболее сильная сезонная изменчивость. В летний период течения в общем могут лишь перерабатывать поверхность осадка на внутреннем шельфе. Прибрежная зона испытывает влияние апвеллинга, так что поверхностные воды перемещаются от берега в соответствии с северными ветрами [1016,2290]. В районе среднего и внешнего шельфа из взвеси отлагаются алевриты и илы, которые перерабатываются организмами.[ …]

Дельты на окраинах ледниковых озер имеют разнообразную форму, но общим для них является крутое падение передовых слоев, переходящих по падению в слабонаклонные конечные передовые слои. Общая поверхность тех и других покрыта донными формами волочения, такими, как поперечные слойки знаков ряби, что указывает на отложение из придонных (гиперпикналь-ных) течений с большим количеством взвешенного осадка (рис. 13.4) [1292]. Ниже по склону они переходят в мелкозернистые отложения дна озера. Дельты обычно занимают небольшую часть всей площади озера, а вся остальная ее часть покрыта донными алевритами и глинами. В формировании пляжей по окраинам крупных озер принимает участие волновая активность. Отложения пляжей часто маломощны и сложены относительно плохо сортированными песком и гравием, но степень их развития зависит от устойчивости уровня озера и подверженности эрозии береговых пород.[ …]

13.4) [1292]. Ниже по склону они переходят в мелкозернистые отложения дна озера. Дельты обычно занимают небольшую часть всей площади озера, а вся остальная ее часть покрыта донными алевритами и глинами. В формировании пляжей по окраинам крупных озер принимает участие волновая активность. Отложения пляжей часто маломощны и сложены относительно плохо сортированными песком и гравием, но степень их развития зависит от устойчивости уровня озера и подверженности эрозии береговых пород.[ …]

Для материкового склона в аридном поясе типичны тонкозернистые глинисто-карбонатные и карбонатные илы. Зачастую они имеют мало общего с осадками, слагающими подножие. Так, в нижней части материкового склона Алжира преобладают однородные зеленовато-бурые глинистые илы. В колонках осадков из этого района, изученных нами в 11-м рейсе НИС «Академик Петровский» ,(1981 г.), были встречены тонкие (0,2—1,2 см) прослои мелкозернистого терригенного песка без признаков градационной слойча-тости. Подножие здесь сложено циклично-построенными сериями темипелагических и гравитационных образований. Среди последних особую роль играют турбидиты и осадки зерновых потоков. Это терригенные пески и алевриты, перемежающиеся с карбонатноглинистыми илами. Песок залегает лишь в самом основании градационного слоя. Выше он сменяется крупным, а затем и мелким алевритом. Переслаивание нитяных слоечков песка с более мощными слойками алеврита характерно для слоя Т2 (по А. Боума). Слой Т3 выражен плохо, вероятно, из-за однородности материала. Это алевритово-пелитовые голубовато-серые карбонатно-глинистые плы, в которых нельзя различить (вероятно, из-за малого сечения керна) косую слойчатость или знаки ряби течений. Не выражен и слой Т4 (осадки с тонкой горизонтальной слоистостью). Верхний горизонт представлен тонким карбонатно-глинистым бежевым илом с ржавыми пятнами гидроокислов ре в кровле цнклитов. Аккумуляция последних, видимо, связана с периодами нормально-осадочной седиментации, протекавшей с низкой скоростью.[ …]

Среди последних особую роль играют турбидиты и осадки зерновых потоков. Это терригенные пески и алевриты, перемежающиеся с карбонатноглинистыми илами. Песок залегает лишь в самом основании градационного слоя. Выше он сменяется крупным, а затем и мелким алевритом. Переслаивание нитяных слоечков песка с более мощными слойками алеврита характерно для слоя Т2 (по А. Боума). Слой Т3 выражен плохо, вероятно, из-за однородности материала. Это алевритово-пелитовые голубовато-серые карбонатно-глинистые плы, в которых нельзя различить (вероятно, из-за малого сечения керна) косую слойчатость или знаки ряби течений. Не выражен и слой Т4 (осадки с тонкой горизонтальной слоистостью). Верхний горизонт представлен тонким карбонатно-глинистым бежевым илом с ржавыми пятнами гидроокислов ре в кровле цнклитов. Аккумуляция последних, видимо, связана с периодами нормально-осадочной седиментации, протекавшей с низкой скоростью.[ …]

В отличие от склона на абиссальной равнине (глубина 2500— 2600 м) рельеф дна исключительно ровный, лишь на отдельных участках слабо волнистый. В районах формирования современных глубоководных конусов выноса поверхность дна слегка повышается. На эхолотных профилях видна система мелких подводных долин и разделяющих их валов. Учитывая обилие каньонов и подводных промоин в этом районе Лигурийского моря, можно предположить, что верхние горизонты осадочной линзы в пределах абиссали сложены конусными отложениями, в том числе турбиди-тами. Это подтверждается строением колонок. В одной из них, поднятой напротив устья современного активного каньона, выделяются два элемента разреза: слои тонко- и крупнозернистых алевритов и разделяющие их горизонты глинистых либо алевритовоглинистых илов. В основании алевритовых прослоев нередко видны тончайшие слоечки алевритовых песков, окрашенных в ряде случаев в ярко-рыжий цвет, что объясняется обилием окисленного железа. Здесь же находятся обломки раковин и других форменных элементов организмов, явно перемещенных с шельфа. Сами алевритовые слои представлены тончайшим чередованием темно-серого мелкого алеврита и рыжевато-коричневого крупнозернистого алеврита.

В районах формирования современных глубоководных конусов выноса поверхность дна слегка повышается. На эхолотных профилях видна система мелких подводных долин и разделяющих их валов. Учитывая обилие каньонов и подводных промоин в этом районе Лигурийского моря, можно предположить, что верхние горизонты осадочной линзы в пределах абиссали сложены конусными отложениями, в том числе турбиди-тами. Это подтверждается строением колонок. В одной из них, поднятой напротив устья современного активного каньона, выделяются два элемента разреза: слои тонко- и крупнозернистых алевритов и разделяющие их горизонты глинистых либо алевритовоглинистых илов. В основании алевритовых прослоев нередко видны тончайшие слоечки алевритовых песков, окрашенных в ряде случаев в ярко-рыжий цвет, что объясняется обилием окисленного железа. Здесь же находятся обломки раковин и других форменных элементов организмов, явно перемещенных с шельфа. Сами алевритовые слои представлены тончайшим чередованием темно-серого мелкого алеврита и рыжевато-коричневого крупнозернистого алеврита. Все это указывает на перенос частиц мутьевыми течениями и турбидитный генезис осадков (рис. 17).[ …]

Все это указывает на перенос частиц мутьевыми течениями и турбидитный генезис осадков (рис. 17).[ …]

Т.3)- Эти черты и фации пляжа скорее относятся к прибрежной террасе, чем к однообразно наклоненному и удаленному от берега участку дна. Такая терраса, известная как «платформа фронта дельты», лежит на глубине 5—10 м, имеет ширину до 20 км и отличается режимом, обусловленным взаимодействием приливных течений, волн, вдольбереговых и непостоянных течений [27]. За платформой фронт дельты постепенно переходит в сторону моря в низкоэнергетическую обстановку, слабо подверженную действию волн, приливных течений и Гвинейского течения, которое оконтуривает склон продельты. Для различных субобстановок фронта дельты Нигера имеются детальные описания фаций, а также вертикальных фациальных разрезов по скважинам [27, 1830,2566]. Разрезы мощностью от 10 до 30 м начинаются с биотурбированных глин с редкими линзами алеврита и йеска, которые переходят вверх в чередование ила, алеврита и песка. Вверх по разрезу существует или постепенный переход в хорошо сортированные параллельно-слоистые пески фации пляжа или разрез срезается песками приливного канала (рис. 6.24). В идеальном случае этот фронт дельты мог быть представлен пластоподобным телом пляжево-барового песка, обычно прорезанным линейными песчаными телами приливных каналов, перпендикулярных береговым линиям, и характеризоваться распространением вверх по восстанию и (?) вниз по падению.[ …]

6.24). В идеальном случае этот фронт дельты мог быть представлен пластоподобным телом пляжево-барового песка, обычно прорезанным линейными песчаными телами приливных каналов, перпендикулярных береговым линиям, и характеризоваться распространением вверх по восстанию и (?) вниз по падению.[ …]

Критерии для определения субобстановок заливаемого пляжа. В этих фациях отсутствует более крупнозернистый осадок, за исключением тонких прослоев с градационной слоистостью, встречающихся в некоторых разрезах. Для определения положения базиса штормовых волн и, следовательно, границы с переходной зоной может быть использовано несколько признаков. В некоторых случаях аргиллит-алевролиты содержат образованные волнами линзовидные фации, состоящие из тонких непостоянных слойков, и участки хорошо сортированных средне- и крупнозернистых алевролитов с симметричными знаками ряби. Эти фации отражают отложение тонкого осадка из суспензии в период спокойных условий и поступление и перемыв более крупного алеврита колебательными движениями штормовых волн, которые едва касаются поверхности осадка в течение штормов. В преимущественно штормовых разрезах бесструктурные или плохослоистые градационные слои фации дальней зоны предшествуют слоистым штормовым слоям, которые отражают седиментацию выше базиса штормовых волн. Слоистость обычно представлена хорошо очерченными параллельными слойками, которые являются либо плоскими, либо унду-лирующими — «неправильная (бугорчатая) косая слоистость» (см. ниже). Так как эти критерии обычно могут быть использованы для определения примерного уровня базиса волн, необходимо подчеркнуть, что в интенсивно биотурбирован-ных разрезах свидетельства штормовых отложений могут быть частично уничтожены, и первая сохранившаяся слоистость может быть представлена в отложениях, образовавшихся выше базиса штормовых волн.[ …]

В преимущественно штормовых разрезах бесструктурные или плохослоистые градационные слои фации дальней зоны предшествуют слоистым штормовым слоям, которые отражают седиментацию выше базиса штормовых волн. Слоистость обычно представлена хорошо очерченными параллельными слойками, которые являются либо плоскими, либо унду-лирующими — «неправильная (бугорчатая) косая слоистость» (см. ниже). Так как эти критерии обычно могут быть использованы для определения примерного уровня базиса волн, необходимо подчеркнуть, что в интенсивно биотурбирован-ных разрезах свидетельства штормовых отложений могут быть частично уничтожены, и первая сохранившаяся слоистость может быть представлена в отложениях, образовавшихся выше базиса штормовых волн.[ …]

В корийских (верхний триас) отложениях Южного Уэльса [2469] наблюдается несколько более сложная картина распределения осадочных пород, что вызвано совпадением или несовпадением края озера и края впадины на разных участках (рис. 4.31; ср. разд. 4.9.1). Во время высокого стояния воды, когда окраины совпадали, пляжный гравий и щебень, состоящие из обломков местных коренных пород, вверх по разрезу быстро переходили в песчаники и алевролиты со знаками волновой ряби. При низком уровне воды, когда окраины озера и впадины не совпадали, береговая линия, соответствовавшая высокому уровню, оказывалась оставленной, а край озера отступал ближе к середине впадины. Озеро сокращалось до размеров солевой ямы, в которой выделялся галит. Осадки обоих типов (в случаях совпадения или несовпадения краев) по латерали переходят к центру впадины в алевриты и глины, причем во втором случае этот переход является более постепенным.[ …]

Во время высокого стояния воды, когда окраины совпадали, пляжный гравий и щебень, состоящие из обломков местных коренных пород, вверх по разрезу быстро переходили в песчаники и алевролиты со знаками волновой ряби. При низком уровне воды, когда окраины озера и впадины не совпадали, береговая линия, соответствовавшая высокому уровню, оказывалась оставленной, а край озера отступал ближе к середине впадины. Озеро сокращалось до размеров солевой ямы, в которой выделялся галит. Осадки обоих типов (в случаях совпадения или несовпадения краев) по латерали переходят к центру впадины в алевриты и глины, причем во втором случае этот переход является более постепенным.[ …]

| Некоторые особенности контроля среды над распределением следов ископаемых. А — обобщенная схема батиметрического распределения крупных следов ископаемых сообществ и их связь с глубиной воды. Б — краткая характеристика экологических параметров, контролирующих деятельность организмов. Литораль |

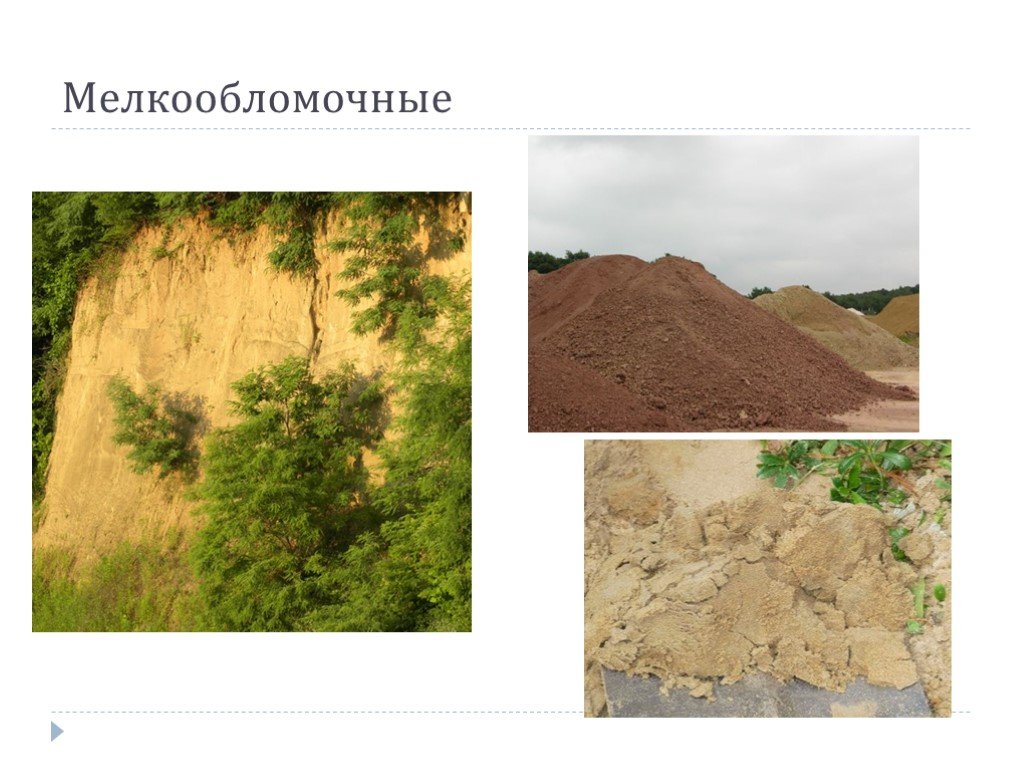

Пылеватые осадочные породы

К пылеватым породам согласно классификации относятся алеврит — несцементированная порода, алевролит — сцементированная порода и лёсс — связная порода. Кроме того, пылеватыми зовут глины, суглинки и супеси, когда в их составе пылеватая фракция преобладает над песчаной. Чистые алевриты — довольно редкие в природе породы, в то время как алевролиты считаются породами, встречающимися часто.

Кроме того, пылеватыми зовут глины, суглинки и супеси, когда в их составе пылеватая фракция преобладает над песчаной. Чистые алевриты — довольно редкие в природе породы, в то время как алевролиты считаются породами, встречающимися часто.

Алеврит. В литературе часто основной составной частью указывается фракция 0,01-0,05 мм. В ГОСТ 25100-2011 границы пылеватой фракции расширены до диапазона 0,002—0,05 мм.

Частицы имеют преимущественно кварцевый состав. В меньшем количестве находятся полевой шпат, слюды и другие минералы. В виде агрегированных частиц пылеватого размера могут присутствовать глинистые минералы и различные минеральные соли. Чистый алеврит внешне напоминает муку, пудру или очень тонкий песок — таковы алевриты дочетвертичного возраста, морского происхождения. На континентах алевриты образуются в условиях сухого климата (от холодного до жаркого), часто возможно их засоление и наличие примеси глинистого материала. В последнем случае они постепенно переходят в лёсс.

Алевролит — сцементированная порода, содержащая более 50% пылеватых частиц кварцевого и полевошпатового состава. Образуется при литификации алевритов. Внешне и по всем свойствам алевролит похож на очень мелкий песчаник. В части образцов может быть заметна тонкая слоистость. Вообще слоистость этих пород хорошо видна только в обнажении. Преобладают плотные или слабо пористые текстуры. Рассматривается как скальная порода.

Некоторые слоистые разности хорошо разделяются на тонкие естественные плиты толщиной в несколько сантиметров. Такие плиты имеют шероховатую поверхность и устойчивы к внешнему воздействию дождей, снега, перепадам температуры. Они относительно дешевы и могут использоваться как материал для покрытия пешеходных дорожек и облицовки стен. Благодаря практичному серо-коричневому цвету плиткой алевролита часто облицовывается цокольная часть зданий.

Лёсс выделяется следующими главными признаками — преобладанием в составе пылеватой фракции (значительно больше 50%), большой пористостью и просадочностью. Велика естественная пористость лёссов, оцениваемая во многие десятки процентов. Она создается обычной микропористостью дисперсного грунта, а также наличием макропор диаметром около 1 мм. Макропоры имеют преимущественно вертикальное направление и пронизывают всю лёссовую толщу, придавая ей явную анизотропию, столбчатую отдельность и способность давать вертикальные обрывы на склонах. Видимо, макропоры представляют собой пустоты от сгнивших корней и стеблей растений, существовавших во время накопления лёссового материала. Имеющиеся в составе кристаллы кальцита и гипса создают пространственную структуру, препятствуют доуп- лотнению и способствуют сохранению сильно пористого сложения породы. Просадочность — свойство, являющееся следствием повышенной пористости. Это способность испытывать вертикальную деформацию под действием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании. ГОСТ требует лабораторного измерения относительной просадочности и задает ее границу —

Велика естественная пористость лёссов, оцениваемая во многие десятки процентов. Она создается обычной микропористостью дисперсного грунта, а также наличием макропор диаметром около 1 мм. Макропоры имеют преимущественно вертикальное направление и пронизывают всю лёссовую толщу, придавая ей явную анизотропию, столбчатую отдельность и способность давать вертикальные обрывы на склонах. Видимо, макропоры представляют собой пустоты от сгнивших корней и стеблей растений, существовавших во время накопления лёссового материала. Имеющиеся в составе кристаллы кальцита и гипса создают пространственную структуру, препятствуют доуп- лотнению и способствуют сохранению сильно пористого сложения породы. Просадочность — свойство, являющееся следствием повышенной пористости. Это способность испытывать вертикальную деформацию под действием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании. ГОСТ требует лабораторного измерения относительной просадочности и задает ее границу —

Схема просадки образца лёсса показана на рисунке ниже.

Как можно видеть, поначалу сухой образец незначительно сжимается под действием вертикальной нагрузки. Далее, после подачи воды, происходит быстрое резкое сжатие (просадка) и потом снова медленное нарастание осадки при увеличении нагрузки.

Все лёссы содержат некоторое количество глинистых минералов, благодаря чему приобретают свойство пластичности, которое в соответствии с требованиями ГОСТ 25100—2011 переводит их в разряд глинистых пород. По величине числа пластичности Iр формальной точки зрения лёссы рассматриваются как глины, суглинки и супеси.

Помимо кварцевой пыли и глинистых минералов лёссы могут иметь в своем составе до 20% (а иногда и больше) кальцита и несколько процентов гипса.

Лёссовые породы широко распространены на поверхности земли во всем мире. В России они имеются в Южном Заволжье, на Северном Кавказе, на юге Западной Сибири. Их много на Украине и в республиках Средней Азии, в Китае, Германии, Южной и Северной Америке .

Обычно лёссовые породы залегают прямо на поверхности земли, могут переслаиваться с погребенными почвами. Форма залегания в целом горизонтальная, сглаживающая подстилающий рельеф. Лёссовые отложения могут быть разных размеров — от небольших пластов до огромных толщ в сотни метров по мощности и десятки- сотни километров по простиранию.

Происхождение лёссов континентальное, в условиях сухого холодного климата (с этим согласны все исследователи). Более 150 лет среди геологов идут споры о том, как именно образовывались лёссы. Выдвинуто так много гипотез, что их даже собрали в три группы — гипотезы эолового (ветрового), водного и почвенно-элювиального происхождения. Считается, что сегодня нигде в мире не происходит накопления и формирования лёссов. Не исключено, что в разных местах лёсс образовывался по-разному, поэтому, изучая лёссы в разных условиях, исследователи приходят к разным выводам.

Ил — Soil Ecology Wiki

Ил [6]

Содержание

- 1 Определение

- 2 Формирование

- 3 Идентификация

- 4 Идентификация поля

- 5 См.

также

также - 6 Каталожные номера

Определение

Ил – это зернистый осадок, который может переноситься и откладываться водой, льдом и ветром. Частицы ила крупнее глины, но меньше песка. Чтобы классифицироваться как ил, размер частиц должен составлять от 0,002 до 0,05 мм [1]. Подобно глине, песку и гравию, ил содержится в почве. Ил также может встречаться в виде осадка, взвешенного в смеси с водой. Из-за сферической формы ил удерживает большое количество воды. Известно, что илистая почва более плодородна, чем другие почвы, и в ней процветают многие виды организмов.

Лесс [7]

Формация

Механизмы образования ила включают морозное разрушение (выветривание от замораживания и оттаивания), измельчение во время транспортировки, эоловую абразию, солевое выветривание и ледниковое измельчение. Переносимый ветром ил покрывает землю во многих частях мира [2]. Крупные залежи ила, подобные этому, известны как лёсс. Лессовые ландшафты обычно являются признаком прошлой ледниковой активности, включая такие области, как Великие равнины. Ил может быстро накапливаться в районах без растительности, что может нарушить экосистемы. Ил также оседает в стоячей воде, в результате чего образуются наросты, подобные дельтам. Основным минеральным происхождением ила является кварц и полевой шпат [3]. Образование и движение ила постоянно изменяют экосистемы.

Лессовые ландшафты обычно являются признаком прошлой ледниковой активности, включая такие области, как Великие равнины. Ил может быстро накапливаться в районах без растительности, что может нарушить экосистемы. Ил также оседает в стоячей воде, в результате чего образуются наросты, подобные дельтам. Основным минеральным происхождением ила является кварц и полевой шпат [3]. Образование и движение ила постоянно изменяют экосистемы.

Идентификационный номер

Иловая почва — это мелкозернистая почва, которая при высыхании похожа на муку. Когда ил влажный, он становится гладкой грязью, которой легко придавать форму. Когда илистая почва очень влажная, она легко смешивается с водой и образует лужи грязи [4]. Частицы ила очень малы, поэтому они имеют очень гладкую текстуру почвы. Илистая почва хорошо дренируется, но не так быстро, как песок. Блестящий вид ила можно наблюдать с помощью ручной лупы. Чистые илы идентифицируются по несплоченности. Илы и глины отличаются своей пластичностью [5].

Полевое обозначение

- Испытание на прочность в сухом состоянии

Сформируйте небольшой брикет из почвы и дайте ему высохнуть на воздухе. Отломите небольшой фрагмент размером около 1,0 см и сожмите между большим и указательным пальцами. Усилие, необходимое для разрушения фрагмента, дает основание для описания прочности как очень низкой, низкой, средней, высокой или очень высокой. Фрагмент ила легко дробится.

- Тест на дилатансию или вибрацию

Илы значительно более проницаемы, чем глины. Небольшое количество почвы смешивают с водой до очень мягкой консистенции на ладони. Затем слегка постукивают по тыльной стороне ладони. Если почва илистой, вода быстро поднимается на ее поверхность и придает ей блестящий вид. Затем, если почвенный комок деформируется, в одних случаях сдавливанием, а в других растяжением, вода стекает обратно в него и оставляет поверхность с тусклым видом. Реакция описывается как быстрая, медленная или отсутствует.

- Испытание на шероховатость/пластичность

Ил редко можно скатать в нить диаметром всего 3 мм без сильного растрескивания, и ему не хватает прочности на растяжение. Простой тест на пластичность должен показать, может ли быть сформирована пластиковая нить, а также прочность нити, когда она приближается к стадии крошения. Это состояние описывается как слабое и рыхлое, среднее или жесткое.

- Испытание на дисперсию

Небольшое количество почвы помещают в воду в стеклянном цилиндре или пробирке и дают отстояться. Первыми выпадают более крупные частицы, а самые мелкие остаются во взвешенном состоянии дольше всего. Материалы иловой крупности оседают от 15 до 60 мин. [7]

См. также

- Глина

- Суглинок

- Основатели почвенных концепций

- Гумус

- Микроорганизмы

- Педогенез

- Почва

- Текстуры почвы

- Свойства почвы

- Уравнение Дженни

Ссылки

[1]

Национальное географическое общество. «Ил». Национальное географическое общество, 9 октября 2012 г., www.nationalgeographic.org/encyclopedia/silt/.

«Ил». Национальное географическое общество, 9 октября 2012 г., www.nationalgeographic.org/encyclopedia/silt/.

[2] Райт, Джанет С. «Пустынный» лесс по сравнению с «ледниковым» лессом: образование кварцевого ила, области источников и пути наносов при формировании лессовых отложений». Геоморфология 36.3-4 (2001): 231-256.

[3] Райт, Дж. С., Смит, Б. Дж. и Уолли, В. Б. Механизмы образования кварцевого ила размером с лёсс и их относительная эффективность: лабораторное моделирование. Геоморфология 23, 15-34 (1998).

[4] Вентворт, Честер К. «Шкала категорий и классов обломочных отложений». Журнал геологии 30.5 (1922): 377-392.

[5] NRCS, USDA. «Национальный справочник по обследованию почв, название 430-VI». (2007).

[6] «Ил: воздействие на окружающую среду». Блог Рашида: образовательный портал, 8 мая 2016 г., rashidfaridi.com/2016/03/04/silt-environmental-impact/.

[7]

«Лёссовые холмы». Геологическая служба Айовы, 11 июля 2017 г., www.iihr. uiowa.edu/igs/loess-hills/?doing_wp_cron=1525843720.4534800052642822265625.

uiowa.edu/igs/loess-hills/?doing_wp_cron=1525843720.4534800052642822265625.

[8] «Выбор смеси верхнего слоя почвы для вашего двора или сада». Washington Rock Quarries, 23 марта 2017 г., www.wa-rock.com/choosing-topsoil-mix-yard-garden/.

Ил Определение и значение | Dictionary.com

- Лучшие определения

- Викторина

- Связанный контент

- Примеры

- Британский язык

- Научная

Показывает уровень сложности слова.

[ ил ]

/ sɪlt /

Сохранить это слово!

См. синонимы слова silt на сайте Thesaurus.com

Показывает уровень обучения в зависимости от сложности слова.

сущ.

землистое вещество, мелкий песок и т. п. переносимые движущейся или проточной водой и отлагающиеся в виде осадка.

п. переносимые движущейся или проточной водой и отлагающиеся в виде осадка.

глагол (используется без дополнения)

наполняться или забиваться илом.

глагол (используется с дополнением)

наполнить или забить илом.

ВИКТОРИНА

ВЫ ПРОЙДЕТЕ ЭТИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НАТЯНУТСЯ?

Плавно переходите к этим распространенным грамматическим ошибкам, которые ставят многих людей в тупик. Удачи!

Вопрос 1 из 7

Заполните пропуск: Я не могу понять, что _____ подарил мне этот подарок.

Происхождение ила

1400–50; позднесреднеанглийский цилиндровый гравий, возможно, изначально соляные отложения; сравнить древнеанглийское unsylt unsalted, unseasoned, sylting приправа, syltan to salt, сезон, норвежское sylt соленое болото, немецкое Sülze солончак, рассол

ДРУГИЕ СЛОВА ОТ silt

sil·ta·tion, существительное silty, прилагательноеde·silt, глагол (используется с дополнением)СЛОВА, КОТОРЫЕ МОЖНО СПУТАТЬ С silt

песок, отложения, ил 6 0 0 silt 90 поблизости 0 0 silt 90 поблизости , Siloam, siloed, Silone, siloxane, silt, алевролит, Silures, Silurian, silurid, silva Dictionary. com Unabridged

На основе Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc., 2023

com Unabridged

На основе Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc., 2023

Слова, относящиеся к илу

остатки, песок, отложения, отложения

Как использовать ил в предложении

Шерес сказал, что в этом районе есть высокопластичный материал из глины и ила, который требует другого подхода к строительству.

10-мильное расширение 95 экспресс-полос в Вирджинии вряд ли откроется в следующем году|Luz Lazo|20 декабря 2021|Washington Post

Маданхайр говорит, что сельское хозяйство вдоль берегов вызывает эрозию почвы и увеличивает количество ила и мусора в вода для всех ниже по течению.

Климатическая миграция Зимбабве — признак того, что грядет|Эндрю Мамбондияни|17 декабря 2021 г.|MIT Technology Review

Манзини говорит, что мигранты затопили несколько местных рек, что привело к истощению запасов воды и поднятию такого количества ила, что обломки перекрывают три плотины, а также множество небольших ручьев в этом районе.

Климатическая миграция в Зимбабве — это признак того, что грядет|Эндрю Мамбондияни|17 декабря 2021|MIT Technology Review

Со временем, по мере того как край озера расширялся и сжимался в зависимости от климатических изменений, он оставлял после себя отчетливые слои глины , ил и песок.

Следы 23000-летней давности предполагают, что люди достигли Америки рано|Киона Н. Смит|23 сентября 2021|Ars Technica

просто геологическое мгновение ока, заполняются илом и приближаются к мертвому бассейну.

Должен ли я переехать на юго-запад, даже несмотря на засуху?|mskenazy|1 сентября 2021|Внешний Интернет

Качество воды в конечном итоге становится проблемой, поскольку водохранилища опускаются, а соль и ил становятся более концентрированными.

Ось засухи Америки|Кейт Гэлбрейт|4 марта 2014 г.|DAILY BEAST

Субмертвецы приближались, выходя из образовавшегося ила тумана.

Парад вымирания: Оригинальная история о зомби Макса Брукса|Макс Брукс|14 января 2011|DAILY BEAST

Вопрос только в том, выльется ли нефть через трещины в стальной обсадной колонне скважины в окружающий ил и породу .

Освободила ли BP террориста из Локерби?|Том Бауэр|14 июля 2010 г.|DAILY BEAST

Чем меньше скорость его падения и чем больше ила он получает из своих притоков, тем более извилистым становится его курс.

Очерки истории Земли|Натаниэль Саутгейт Шалер

Дно долины состояло из ила, песка и гравия — они ничего там не найдут.

Космическая тюрьма|Том Годвин

Его очень богатый ил придает землям на его берегах зеленое очарование богатого урожая и красивых деревьев.

Пенджаб, Северо-Западная пограничная провинция и Кашмир|Сэр Джеймс Маккроун Дуи

Затем песчаное дно заполняется от берега к берегу, и насыщенные илом воды перетекают в обрабатываемые низменности за ними.

Пенджаб, Северо-Западная пограничная провинция и Кашмир|Сэр Джеймс Маккроун Дуи

Кофе был коричневым, как ил от паводковых вод, тяжелым от сахара и очень горячим; а у чашек не было ручек.

Фонарь для слепых|Аллен Ким Ланг

Определения британского словаря для ила

ил ил

/ (SɪLT) /

Существительное

Точное место вверх) засыпать или наполниться илом; дроссель

Производные формы слова silt

siltation, существительное, прилагательноеПроисхождение слова silt

C15: скандинавского происхождения; сравните норвежский, датский sylt солончак; связанный с древневерхненемецким солончаком sulza ; см соль

Английский словарь Коллинза – полное и полное цифровое издание 2012 г.